SCI论文(www.lunwensci.com):

钢琴被称为西洋乐器之王,最初盛行于欧洲等国家。随着时间的推移,钢琴逐渐进入中国。清康熙年间,一些教会学校开始开设钢琴课程。钢琴作品可以通过音色、旋律和和弦等元素来表达不同民族的情感和文化特点。贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》充分体现了中国民族音乐的风格和特色,这也是其成为脍炙人口作品的原因之一。

一、钢琴曲《牧童短笛》的概述

(一)作者生平

贺绿汀又名贺楷,是我国著名的音乐家、作曲家、音乐理论家。他出生于湖南邵阳一个农民家庭,因为家庭环境的原因,从小徜徉在自然风景中的贺绿汀能接触到优美的民歌,这也坚定了他想要学习音乐的决心。1931年,贺绿汀进入上海国立音乐学校学习,师从黄自老师,这对他来说是一个非常不易的机会,因此他不断在和声和作曲方面精进自己。贺绿汀的创作领域十分宽泛,电影音乐《秋水伊人》、独唱曲《嘉陵江上》、合唱曲《游击队歌》、管弦乐《森吉德玛》等许多的优秀作品深受人们的喜爱,并著有《贺绿汀音乐论文选集》。贺绿汀在担任上海音乐学院院长一职的同时,还为中国的音乐教育做出了重要贡献,他创办了上海音乐学院附中和附小,培养输送了一大批音乐人才。

(二)创作背景

1934年,作曲家齐尔品在中国举办“中国风味钢琴曲创作比赛”,一大批优秀的作曲家慕名前来参加,大赛脱颖而出的是贺绿汀的《牧童短笛》,并获得魁首,后来齐尔品将《牧童短笛》带到欧洲、日本等地演出,使《牧童短笛》闻名中外,其被称为“第一首真正意义上的中国钢琴作品”。贺绿汀结合西洋的复调音乐技巧,将创作中充满田园气息的音乐以及劳动人民质朴、勤劳的情感,包括浓郁的民族风格抒发于作品之中。

二、钢琴曲《牧童短笛》的创作特点

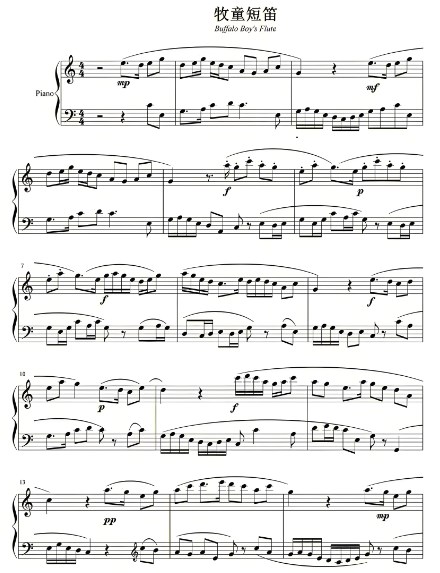

《牧童短笛》是一首带再现的单三部曲式,乐曲一共分为三个部分,即A段、B段、A'段,建立在G徵调式上。

A段分为a、b两个乐句,a乐句有12小节,建立在C宫调式上,右手主要弹奏主旋律,左手伴有和声,一主一次两个旋律交替进行,流畅自然,弹奏时要注意对强弱力度和触键的把握,展现舒缓、一问一答的效果。b乐句有13小节,从C宫调式转到了G徵调式,旋律上采用了二声部复调对位手法,利用强弱对比,使全曲的音色和旋律更具有色彩性,画面感也随之而来。

B段为第26~53小节,该段从四四拍变为四二拍,节奏上明显加快,B段采用了G宫调式,右手的八分音符和十六分音符加强了旋律的流动性,本段采用的颤音显现了更加欢快活泼的景象,左手的持续低音跳跃增强了乐曲的动感,高一个八度的音区更是让整个乐曲的情感色彩更加强烈,与平缓舒宁的A段形成了鲜明的对比。

A'段为第54~78小节,是A段的变化再现,虽然主旋律相同,但A'段采用了加花变奏的技巧,这种加花变奏的技巧可以让整个乐曲的旋律感更加流畅自然,尾音处的弱拍,和最后以高音区的结束,产生一种听觉刺激,使听众仿佛置身于优美的旋律之中,久久不能自拔。

三、钢琴曲《牧童短笛》的民族特性

铸牢中华民族共同体意识,是我国一直以来最基本的力量源泉。早在汉代以前,我国就形成了天下大一统的格局。汉代以来,国家不断发展壮大,开展了连续不断的交往、交流、交融历史,这就是中华文明历史悠久、枝繁叶茂的原因所在。

贺绿汀和黄自老师都对民族音乐十分重视,这也是贺绿汀音乐思想的主要精髓。《牧童短笛》这首作品,成为贺绿汀对中华民族音乐复兴和启迪的一个重要开端。民间音乐课是各个系的必修课程,学生学习陕北的信天游、爬山调以及南方各地的民歌。声乐系的学生每日演唱一首民歌,并且要十分熟练地记下来。贺绿汀十分积极地邀请各地区民间艺人到校园中进行示范演奏。在民间艺人丰富生动的表演下,民间音乐风格在校园内广为流传。这种举措不仅能让学生更好地了解和欣赏民间音乐的美妙,同时也促进了校园文化的多样性和丰富性。贺绿汀反复强调:“民歌与民间音乐是伟大的现实主义作曲家们的创作源泉,是劳动人民对于生活的印象的结晶,显示着一个民族特有的气质。”他立志要让每一个学习音乐的孩子,都能从民族音乐中感受到自信与力量。

(一)民族器乐

贺绿汀钢琴曲《牧童短笛》中的竹笛,是我国民间乐器中重要的一部分,笛子所蕴含的民族韵味十分浓厚,民间音乐色彩强烈,笛子演奏出的音乐风味要更加浓厚,辽阔深远。作曲家利用钢琴演奏出竹笛的音乐效果,发挥出钢琴的优势,采用复调的对位手法,左右手旋律同时进行,颤音和加花的手法表现竹笛的音响效果,使乐曲的田园气息更加浓重,高音区的旋律感也代替了竹笛辽阔空灵的音乐效果,听觉上更加新颖。

(二)调式旋律

1.民族调式

钢琴曲《牧童短笛》采用五声调式写成。A段为徵调式,下方声部突出了C宫调,上方声部为G徵调,开篇舒缓悠远,仿佛牧童骑在牛背上,一派田园景象跃然眼前。B段为宫调式。第一乐句下方G宫,上方为D徵调,第二句下方D宫,上方A徵。作曲家为了与前后的对位风格统一,采用不同音区间转调平行三度的模进。A'为G徵调,突出了五声调式的主音,让民族风味在整首作品中体现得更浓烈。

2.旋律的民族化

我国传统音乐的旋律有着不可替代的特性,旋律间微小的改变会影响音乐作品的情绪表达。钢琴作品和民族管弦乐相似,民族化的旋律往往更能衬托出民族音乐的气韵。比如,《牧童短笛》中的旋律十分流畅,不仅模仿我国民族乐器—竹笛,还在音乐中加入了似喃喃低语般的人声、大自然声,乡土气息浓郁,其中的复调旋律更是传达出了一种山水美如画的景象,使人光是听着,眼前就已经浮现了景象。

(三)音乐舞蹈化

《牧童短笛》中的B段相比于平缓舒宁的A段,音乐表现得更加欢快活泼,音乐节奏趋向于舞蹈化。在演奏这首作品时,演奏者的右手高音增加了颤音、跳音等内容,音区也移高了一个八度,这使得整首作品的节奏和旋律感更加轻快,舞蹈化的节奏感也更加明显。作曲家通过吸收民间舞蹈节奏的特点,使本首作品更加立体化地展示了民族风味,作品的形象也得到了进一步的提升,欢快动人的舞蹈形象仿佛就在眼前,孩童在田野间嬉戏游玩的场景更加形象,该段落也和首尾形成了鲜明的对比,具有民族风味的舞蹈化节奏也是为这首作品增添民族气韵的重要组成部分。

(四)音乐创作手法

《牧童短笛》采用了大量的民间音乐创作手法。第一,句句双,其是民间乐曲中重复曲调的一种手法,即每句都成双,故称句句双,也称为重句。有如一唱众和的形式,原句和反复句有时也用独奏或齐奏交替演奏,如山东唢呐曲《大句句双》。《牧童短笛》采用了大量民间乐曲句句双的表现手法,在乐曲A段采用了重复和问答的创作手法,相互呼应,使音乐得以展开,形象地描绘出田园牧童的生动形象。

第二,装饰加花,A'段虽然是由A段重复而来,却有些不同的变化,在原有的旋律上增加了装饰加花的效果,加花是一种递进感情、丰富情绪的创作手法,尾段的加花使作品情感得到了进一步的升华,让人久久回味其中。

四、钢琴曲《牧童短笛》的音乐审美及民族特性

教育家苏霍姆林斯基曾经说过,音乐可以唤醒人们对周围世界和自身中崇高、雄伟、美好事物的意识。这句话表达的意思是,学生自身能体会和感受到音乐审美的作用是非常重要的。通过音乐,学生可以接触到美妙的旋律和和谐的和声,感受到音乐所传递的情感和意境。音乐可以激发学生的想象力和创造力,培养他们的审美能力和感知能力。同时,音乐也可以帮助学生发展情感表达能力,增强他们的情绪调节和情绪表达能力。通过学习音乐,学生不仅可以享受音乐带来的美好,还可以从中汲取正能量。在民族音乐的审美过程中,大致可以用三个字来概括,那就是“感、品、悟”。初听一个作品,首先是对它整体的一个感觉,其次再去慢慢品味作品中所蕴含的情绪,最后感悟作品中所蕴含的内涵。品评一首曲子,无论处于“感”“品”“悟”的哪一个阶段,都是听者自身所反映出的内容,人是感性的,所理解的内容也并非千篇一律。

钢琴曲《牧童短笛》展现了一派田园山水景象,让听者从作品中感受田园风光,《牧童短笛》的风格淡雅恬静,用钢琴代替了竹笛的民族风味。无论从哪一方面来看,民族化特征在《牧童短笛》这首乐曲中都有所体现。

五、结语

贺绿汀的《牧童短笛》展现了对美好生活的向往。通过悠扬的旋律,它描绘了一幅安宁、和谐的情景,与当时的社会背景形成鲜明对比。虽然现在我们生活在和平年代,但《牧童短笛》所传递的自在、洒脱和淡然的精神仍然具有重要意义。这首作品展示了贺绿汀的宽广胸怀,同时也反映了中华民族淳朴、乐观向上的精神面貌。

同时,《牧童短笛》巧妙地将西方复调作曲技法和我国民族五声调式结合在了一起,两者相互交融,对中国早期的钢琴创作有着重要影响。

寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/78330.html