SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文化话语研究传承东方智慧、关怀本土现实。文章基于文化话语视角,从话语主体、话语内容、非语言沟通、与传统文化何种关系等角度对医患话语展开分析,研究发现:医患话语主体含医学生、医生、患者及家属等多方话语,共同参与构建彼此身份;医患话语表现出联系性、动态性以及社会影响性等特点。医患话语中沉默的原因有些与中国传统文化密切相关。研究表明,要关注医患话语的本土化理论与实践,以推动医患和谐关系建构。

关键词:医患话语;话语主体;文化话语研究;医学生;非语言沟通

和谐医患关系的建构与维护不仅是医疗行业的责任,也离不开语言学研究的贡献。目前的健康话语研究大多仍未脱离欧美研究传统的认识论框架和理论基础,需要更加关注健康话语的本土化实践[1]。医患沟通研究涉及医患双方主体的研究,研究医生角色和患者角色,研究这些角色的特有内涵,研究他们各自的社会特征、心理特征和行为特征。具体包含研究这些角色的内在特征和外部形象,研究其所处的社会地位和应有表现,研究社会对医患双方的角色期待以及这些期待是否合理、完善;研究这些角色的品格等[2]。

医患话语研究是医患沟通研究的重要组成部分,主要包括医患间所有交流话语,包括对于疾病诊疗的探讨、医患关系的建构与维护等语境下的言说话语及包含着表情手势等的表意性“语言”。医患话语主体包括医患话语言说者和表意性“语言”发出者,从话语主体、话语内容、与传统文化何种关系等角度对医患话语展开分析,有助于话语主体间形成良性的话语互动关系,推动医患和谐关系建构。

一、理论基础和分析框架

文化话语研究是一种新兴的以突破西方藩篱、传承东方智慧、关怀本土现实、推动文化多元创新为特征的学术思潮、视角和话语体系,采取历史的、文化的、整体的分析方法考察话语实践,其指出,研究者分析各种相关因素,审视其之间的关联,强调话语活动各种因素的不同性质和特点,对比差异,挖掘关系[3]。据此,医生与患者的沟通与交流,医患话语体现的患者的想法,担忧,期望,目标等,其与中国传统文化理念的关系,在可能的条件下,应该尽可能地联系起来解读。医患对话主体、言语行动、媒体模式、目的效果、历史关系、文化关系,它们有区别、相依存、互影响。

文化话语研究重视和强调话语的实践性、文化性和历史性。“在研究对象和问题上,聚焦历史、当下和未来话语时间,以揭示矛盾,找到化解矛盾的方法;在理论上,关注弱势文化群体的利益、困境与期望和相关的话语霸权[3]”。这些原则都可用于指导当下的医患话语研究,以促进医患和谐关系的建构。

二、研究语料与研究方法

“从理论的层面上说,话语主体是指在特定语境下运用语言符号生成意义的具体的人或社会组织形式”[4]。医患话语主体包括疾病诊疗探讨及医患关系的建构与维护等语境下的医患话语言说者和表意性“语言”发出者。本研究以上海一所医学院一年级医学生撰写的“叙事医学”话语为语料,每位一年级医学生访谈至少3名慢性病患者,其中2名社区服务中心住院患者,1名家庭病床患者。学生根据“早期社区实践”手册要求撰写了总共70则“叙事医学”故事,描述了“医患关系、医疗服务体系、社会问题对健康的影响”等内容[5]。这些医患话语体现出医学生即将完成的社会角色的转变。“医学生能够从社会、心理、文化等角度关注患者,构建良好的沟通关系,体察患者应对疾病时的积极因素,并且通过不同角色(医生、护士、社会工作者、患者家属等)来认知患者的疾病和病痛”[5]。这些叙事故事选题丰富,话语主体体现为多方话语,尤其是家属,大部分是老伴,参与医患话语建构。表明“身份”的话语,例如用以评价医学生和医生的“倾听者、陪伴者、穿着白大衣的木头人、伟大医者、不普通的普通人、您的听众、天使、平凡人、神医”等,以及评价患者和家属的“孤独的灵魂、爱的伴侣、犯了错被教育的孩子”等,体现了身份的建构与变化,反映了患者和医者的社会角色、人生经历和内心世界,建构了生动的医学生、医生、患者和家属形象。访谈拓展了医患沟通的渠道,赋予了患者更多的叙述权,病人和家属对这一机会的珍视体现了增加这一沟通渠道的迫切性。由此促进医患健康问题达成共识,增加医患双方的满意度,促进患者对诊疗过程的参与,增强信任感,促进“治疗型同盟军”的形成;“治疗型同盟军”包括患者、医护人员、家人所有这些人之间的互信和合作。

文化话语研究探讨(没)说什么,原因是什么,做了什么,结合系统功能语言学分析方法,通过关注体现说话人态度、判断的词汇语法形式,包括诸如话语讲述中的情态助动词(如“可能,将要,应该”)和情态附加语(如“可能地,有时候,明显地”)这类小句成分,同时包括话语讲述中的评价性词汇(如“笑,哭,自信心,焦虑,道德的,罪恶的”)[6],话语讲述中的情态表达的人际关系还体现在语言的主体间性上,表达情态的语言资源无论是典型的情态化态度如:“可能”,“或许”,还是典型的意态化态度如“可以”,“应该”,“必须”,或者是隐喻性情态如:“我敢肯定”,“很难否定……”[7],都可用来探讨“没说”或“欲言又止”场景及其原因,以考量“想法,担忧,期望、目标、所述的问题和影响,感受”是何以体现的,以及他们“做了什么”,医学生、医生和患者的价值观呈现方式,医学生在关爱、专注、真诚、尊重和灵活性等方面的个人能力的反思。

三、具体分析:话语内容“(没)说什么”等场景分析

1.叙事故事主体身份和话语分析

以下对样本的文本进行细读和具体分析,详见文末表1。

2.非语言沟通

医患之间的沟通不仅有语言的沟通,还有非语言的沟通。语言沟通是离散的,有清晰的终点,非语言沟通是连续的。非语言传播对语言起着补充、替代、强调和否定等作用。通过观察患者的非言语行为,并进行分析,医生从中收集信息,了解病人的想法、担忧和期望,并注意到他们的感受。发现这些想法和感受后,做出接受式回应,它提供了一种实用而具体的方法,即不带判断地接受病人所说的话,承认病人持有自己观点和感受的合法性,承认并接受病人的情绪或想法。

与患者沟通的技巧是建立关系的一部分,因为它通过对患者观点的共同理解,在医生和患者之间建立起共同点。接受是信任的根源,而信任是成功关系的基石。接纳的反应体现了同理心。接受病人的想法和情绪而不做初步判断可能并不容易,尤其是当患者的想法和情绪与医生自己的看法不一致时。但是,通过承认和重视患者的观点,而不是立即用医生自己的想法去反驳,医生能支持患者并增进彼此之间的关系[8]。

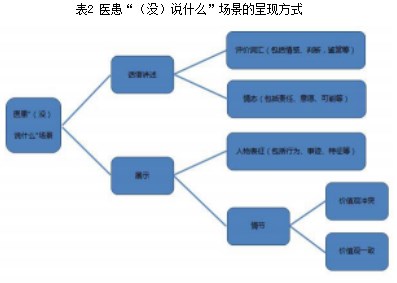

医生关心,理解,愿意帮助,提供伙伴关系,认可患者为克服疾病所作的努力和适当的自我照护,敏感等都可帮助医患之间建立可靠信赖长期的关系,基于以上构建了医患场景的呈现方式,见表2:

综上所述,患者之所以选择“不说”或“欲言又止”,通过分析,可出于以下原因:

(1)伤心,患者用动作(如想哭)来代替说;

(2)开心,患者用动作(如抓着护工的手)来表达情感;

(3)感谢,患者用眼神表达对医生的情感;

(4)患者痛苦难以言表;

(5)感激,患者用动作(如牵了下妻子的手)代替言语;

(6)患者回避某些话题,如谈及儿子不常来看望,不愿多谈。

患者家属之所以选择不说,可出于以下原因:用行动代替关怀之情,或因过于忙碌,没时间言语,或因为紧张焦虑而默不出声。

医学生之所以选择了不说,出于以下原因:

(1)不知如何回答,深感责任重大;

(2)面对患者的痛苦,一时找不到合适的表达方式;

(3)为了不打扰患者,避免对患者作出不合理的评价。

由此发现:患者,患者家属和医学生选择沉默(没说什么或欲言又止)的时刻,正是他们亟待心灵修补的时刻和有待情感互通的领域,医患之间应建立一种基于互动和理解基础上的内在的信任,对彼此角色的期望可以在交流中实现融合,在互动中实现超越。

3.医患话语之联系性、动态性和社会影响性

文化话语研究强调:要辩证统一地研究话语,通过分析可看出:

(1)医患话语之联系性。医患之间常常需要建立可靠、信任的关系,在逆境中得到理解和支持。患者渴望关爱,医生渴望理解,医生和患者要增加彼此情感表达。通过赞扬患者个体身上的优秀特质,以及患者对于医生的鼓励和赞扬,可以促进医患关系和谐。

(2)医患话语之动态性。“医患有效沟通的动态变化表现为:不同个体的需求和情况都在不断变化。动态变化强调需求,不仅要求灵活性,而且强调回应参与”[8]。患者的想法,担忧,期望,目标,希望得到什么帮助,所述的问题以及如何影响到患者的生活,医患话语主体是积极能动的,患者的感受,医患场景,医患相互关系是动态变化的,需要不时去关注。医生要及时提供支持,表达关心,理解及帮助,不断提高发现和回应患者的技巧,或赞誉患者克服病痛所做的努力。

(3)医患话语之社会影响性。文化话语研究强调应注意医患对话主体如何编织对话并且通过对话完成社会实践任务[4]。医学生要学会从他们的耳闻目睹中学习,假如他们目睹了尊重与合作的互动,体会了倾听、设身处地和支持,而不是冲突与支配,那样的互动会形成他们对医疗互信属性的期待[8],医学生要思考如何触及患者真正关心的问题,反思医患有待情感互通的领域。

“不说”场景与传统文化关系

“不说”或“欲言又止”的场景有些与中国传统文化理念有关,如“孝顺”,语料中有一段:

“每当谈及儿子的时候,老爷子就故意转移话题,不愿多谈。在吴爷爷住院那些天里,我也只见过他们高高瘦瘦的儿子一次。”

“孝”是中国传统文化的核心,“百善孝为先”这句俗语表示孝是支撑传统伦理道德的基石,子女不仅从情感和精神上关心父母,而且还要为父母提供物质和身体上的照料。已有研究发现,中国老年人很少提出高孝顺期待,而是接受低子女支持。老年人的社会孤独感是多种原因引起的,老年人和子女之间的社会关系只是其中的一种,同时社会应该提供丰富的资源支持,医生应提供情感支持[10]。

再如语料中:

“杨爷爷似乎还没说够,但看我有事,便向我道谢,还硬要塞给我一个苹果。我看了看手中的苹果,做了一个决定,向老师请假继续做听众。那一刻,应该没有什么能比陪伴一个孤独的灵魂更重要的事情了。”

这段话体现了中华民族传统文化中的敬老思想以及关爱之心。“爱是医生最重要、最基本的美德,也是医生美德的起点。医生一切行为的真诚,皆因爱而生;如果对一切都冷冷冰冰,其他一切美德都无从谈起”[11]。

还如,语料中的患者有不同的社会职业,有的来自贫困地区,医生对他们的赞扬与体察突出了医生对患者要讲求公平对待,无论患者贫困富贵,还是社会职业不同,都要一视同仁,尽全力救治。

四、结语

当代中国医学处在转型的交叠之中,社会诉求和矛盾转向医疗和健康领域,寻求社会文化心理的整体解决方案,如何针对中国问题,寻求解决方案,值得我们探索[12]。当代中国话语研究体系需要更多的跨文化、跨时代、跨学科、跨语言合作,需要更多的不同领域的同仁参与,让该新兴学科更加强劲地向前发展[3]。

基于文化话语视角分析医学生“叙事故事”中话语主体及身份建构,医患话语的联系性、动态性和社会影响性及医患话语的场景和传统文化关系,可帮助医生和患者更好地了解彼此的价值观,感受动态的期望,目标,影响和感受等,增进情感表达。患者和医学生选择沉默的时刻,正是他们亟待心灵修补的领域。对于内心世界的体察,到获得反馈,可以有效帮助医患话语主体建立彼此信任关系,促进医患和谐,培养“医者仁心、医技精湛、服务基层”的健康“守门人”。

表1 叙事故事主体身份和话语分析举例表

| 叙事故事标题 | 话语主体身份 | 举例 | 话语分析 | |

| 1 |

《蒲扇与老人》 |

患者,老奶奶,护工,老 伴,医护人员,老人…… |

我看到了一位坐在躺椅上的老奶奶,衣着整齐,手里摇动着一把富 有年代感的老式蒲扇,阳光倾在银白色发丝上,继而婉转直下,在淡 褐色的蒲扇褶皱上,镀上一层如夕阳下麦田般质感的光晕。…… 我用普通话询问 能不能采访她的时候,老人看到我跟她说话,马 上咧开嘴笑了,同时发了一声略带含混的‘啊’。我想可能是她没听 清,也可能是没听懂普通话,又试着用方言跟她说了一遍。这次她点 了点头,回答道‘好,好。’ 前些年,老伴儿离她而去。平时子女都要上班,没办法很好地照 顾她。说着说着, 她用一只手挡住一只眼,头转向了窗外。她是想哭 吗?我想安慰她,一时却不知道该说些什么。 在老人情绪平稳之后,我继续问了下去。问到医护人员的时候,她 显得十分开心,抓着旁边护工的手。古稀之年和年过半百的两个老人 像小孩似的 ‘哈哈哈’笑了起来。问到医护人员的时候,她显得十分 开心,抓着旁边护工的手。古稀之年和年过半百的两个老人像小孩似 的“哈哈哈”笑了起来。 我与老人告别后, 走了几步又回过头,见她依旧挥动着她的老蒲 扇,笑眯眯地目送我出门。 |

“能不能”“可能”“我想”等情态词 或情态的使用体现了医学生对于患者的尊重 和体察;患者在伤心之时选择了“不说”, “她是想哭吗”中的“是”体现了医生做出 的判断;医生不知如何安慰,也选择了“不 说”;患者在十分开心的时候,选择了“不 说”, 用人物表征行为“抓着旁边护工的 手”“像小孩似的‘哈哈哈’笑了起来”来 展示情感和价值观。以上“不说”的场景 通过评价词汇,情态等话语讲述和人物表征 体现了医学生对于患者动态的想法、担忧与 感受的体察,展示了医学生动态语境下的感 知技巧,即“临床推理,解决问题的技巧; 医生的态度;他们对患者的感觉和想法,对 疾病以及与患者相关的其他问题的感觉和想 法”。[8] |

| 2 |

《准备好了吗》 |

穿着白大衣的木头人,长 者,家属,老伴,老伯, 老人,年轻人,小伙子, 好医生,阿婆…… |

夏日的炎热难免使人心生烦躁,再加上专业知识的缺乏,身在医院 的我感觉自己什么都不会,像个穿着白大衣的木头人。 天气越来越热,我正慵懒地打着哈欠,仿佛再过一秒,眼皮就会 闭上。突然,一阵急促的敲门声打破了此刻的宁静, 一位慈祥的长者 搀扶着他的老伴推开诊室的门。 本该上去帮忙的我,由于处于‘半梦 半醒’的状态,没有在第一时间冲上前去,直到老师示意,我才反应 过来,急忙上前去搀扶老人进来并坐下。安排妥当后,老师示意我和 家属在门口回避一下。由于刚刚的怠慢,我不敢把目光聚焦在老伯身 上,而是四处乱看,诊室门外的气氛显得有些尴尬,估计是老人也觉 察到了。他拍了拍我的肩膀,说:“年轻人……”我的心提到了嗓子 眼,炎热的天气混合着内心的紧张,我的衬衣早已湿透。‘小伙子, 你想当个好医生吗?’‘这……’虽然自从我成为医学生之后, 这个 问题一直有人问我,但我一直在回避。 在去患者家的途中,我还在努力想着如何回答老人昨天留给我的问 题,可是仍然没有找到答案。 |

“本该上去帮忙的我,由于处于‘半梦半 醒’的状态,没有在第一时间冲上前去”体 现了医学生初为医生,“不知如何是好”的 紧张自责心理和情感变化。面对患者提出的 问题,医学生选择了“不说”,他深知这一 问题与医生的重要使命紧密相关,需要慎重 回答。“在去患者家的途中,我还在努力想 着如何回答老人昨天留给我的问题,可是仍 然没有找到答案”这一人物表证进一步体现 了这一点。医学生认真思考患者的问题展现 了医学生对于价值观的思考,体现出对于患 者价值观的尊重和对于医生使命和责任的深 刻思考。在医学生与患者价值观等问题的探 讨中,沟通可以提高医患双方的满意度,并 且有效帮助医学生减少挫折感。 |

| 3 |

《不做普通人》 |

普通人,神,医生,伟大 医者,患者,年轻人, 不普通的普通人…… |

访谈在有说有笑中进行着,但是当我问到患病初期她是否感到痛苦 时,她脸上的微笑不见了,不再用那慈祥的目光注视着我,而 以僵硬 的眼神转向了地板。但又似乎轻描淡写地说:“那段时间连自己上厕 所都不行,更别说做家务,感觉自己没有用了,有点要活不下去了的 想法。”这看似简单的话语如同大块的冰雹,挤压着本不宽敞的诊疗 室,仿佛时间瞬间凝固了。我抬头定睛观察这位奶奶。在如此炎热的 夏天,她依然穿着纯色的T恤外搭一件小西装,一头白发配上一副金丝 边框眼镜,干练又慈祥。她将视线又转向我,我却像经不住压力的柳 树枝,躲开了。 “您现在不会那么想了吧?”在长久的沉默之后,我似乎用尽全力, 吐出了几个字。“不会了,早就习惯了。”微笑又回到了黄奶奶的脸 上。我心中也是一震,就像是拔掉了心头的一根刺,但依然别扭。 |

当医学生询问患者患病初期她是否感到痛 苦时,患者选择了“不说”,“脸上的微笑 不见了”以及“僵硬的眼神转向了地板”等 人物表征体现了患者的痛苦难以言表。医学 生也选择了长久的沉默,人物表征表现出医 学生对于患者痛苦感受的理解。医患沟通的 语境是在不断发展变化的,患者需要灵魂和 情感交流,对医学生在关爱、专注、真诚、 尊重和灵活性等方面的个人能力提出要求。 |

| 4 |

《温情》 |

老师,老夫妻,婆婆,爷 爷,阿婆,阿公,老人, 患者,儿子,小姑娘,深 爱的伴侣…… |

每当谈及儿子的时候, 老爷子就故意 转移话题, 不愿多谈 。在吴 爷爷住院那些天里,我也只见过他们高高瘦瘦的儿子一次。奶奶每天 来陪吴爷爷。但她看似走路都不太稳当,确实也是需要有人照顾的人 了。 婆婆淡淡地说:“想总是想的,但他工作忙,总要加班。”她说这 话的时候,我似乎从她本来明亮的眼睛里看到了一丝黯淡,顿时体会 到了她内心对儿子深厚的想念,但幸好她有爷爷的陪伴。 |

每当谈及儿子的时候,老爷子就故意转移 话题,不愿多谈”,老年患者不愿多提及子 女,渴望关爱,心中含有委屈的情感。 医学生不仅把患者看作一个简单的生物 体,更重要的是了解患者的内心世界及情感 变化。医患增进对彼此社会关系和价值观等 了解,可有效加强相互间情感表达。 |

| 5 |

《天使》 |

天使,医护人员, 平凡人,大叔,小孩, 病友…… |

在手术麻醉前,他似乎因为害怕,总是念叨着:“我以后还要干活 呢,医生一定要治好我啊!” 每次扎针时,他就会像个小孩一样不敢伸出手给护士。但当得知自己 恢复得很快时,他显得非常兴奋,因为他说他还想在上海再打工几 年。“我干活不知是为了钱,是为了回报社会。”说这话的时候他的 眼睛里闪着坚定的光芒。 时间一天天过去,快到大叔出院的日子了,他从之前的孤零零一人躺 着休息,到现在和整个病房的人热络地聊天,令人惊喜。他的身上就 像有着源源不断的魔力,总会让和他交谈的人感到快乐和轻松。 眼前仿佛又浮现出那日在手术台上他有些炙热的目光,当时还不理解 他为什么话这么多,这么爱唠叨,以及在病房里像个孩子一般害怕打 针,也许是他想要得到更多的关心与关注吧。 “医生和护士都是天使,谢谢你们!”没想到这位大叔能这么大方地 表达自己的谢意,突然令人心里一暖。” |

“似乎”“一定要”等情态表达体现患者 心中的忧虑。患者从不说到反复说,体现了 随着病情的康复,患者的担忧逐渐散去,逐 步展示自身性格活力,并对他人产生影响。 患者的价值观可以反过来影响感染医生,患 者个体身上的某种优秀特质,如亲情、爱情 和积极乐观的心态,以及患者对于医生的鼓 励和赞扬,可以更好地促进医患信任关系的 建立,促进医患关系和谐。 |

| 6 |

《温馨》 |

男生,患者…… |

老师开始用力地挤压,此时站在一旁的妻子看着表情痛苦的丈夫, 留 下了心疼的眼泪,转过头去摸摸擦拭,不敢再看医生的操作。整个过 程看得我们心情越来越沉重,似乎深切地感受到了患者的痛苦。 他说这段时间他妻子很辛苦。说到这时,他牵了下妻子的手。这温馨 的一幕真是令人高兴。” |

患者家属用眼泪来代替话语,患者用行动 “牵了下妻子的手”的人物表征来表达感激 之情。该例体现了医学生从患者“不说”和 “所行”体察到患者的心理和社会角色。 |

| 7 |

《老人和病房》 |

老人,老患者, 老顽童…… |

陪在他身边的老伴虽然一直保持着微笑,但眉宇间的透露着掩盖不 出的担忧。她不时握着老人的手,轻轻拍打着,低声问他需要什么。 老人听到这些明显身体一震,身旁的老伴也紧闭嘴唇默不出声。我的 心中也一阵难受。但是老人没过一会儿就恢复了神色,仿佛刚才的慌 乱从未出现过一样,只是眼底还有一丝落寞。 他的眼神有些飘忽,好像看着很远的地方,没有焦点,偶尔和身边 的老伴说上两句话。” |

患者和家属选择“不说”,通过“明显身 体一震,紧闭嘴唇默不出声”“眼神有些飘 忽”等人物表征表现出紧张焦虑的心情,患 者的担忧以“无声”来表达,但具有比“有 声”更强烈的情感。杨晓霖[9]提出:应将患 者放在患者生活的语境中去思考患者的处 境,同时患者内心有很多想法,这些想法是 患者前来就诊的真正原因。通过医患话语研 究,医学生可以走进患者的内心,成为一个 情感真实的人,为进一步沟通做好准备。 |

| 8 |

《手术室的 温度》 |

护士,患者,小朋友, 阿姨,犯了错被教育的 孩子,医生…… |

患者马上如同一个犯了错被教育的孩子,乖乖地不动了。医生说话 的声音不大,却有着一股坚定。他的话让患者马上安静了下来,让患 者安心,这是一种比麻醉药更能让患者安静的力量。 “手术做完了。”医生轻轻拍了拍患者的肩。虽然患者当时不能说 话,但从她的眼神中我能感受到感激。一个眼神,胜过千言万语。 |

在医生面前,患者“如同一个犯了错被 教育的孩子,乖乖地不动了”,这些人物表 征体现出医生是让患者瞬间安静的力量,手术 做完之时患者用眼神表达了感激的情感,此时 “不说”胜过千言万语。医生的话语讲述与 人物表征对于患者的作用和力量由此可见。 |

参考文献:

[1]冉永平,魏敏文.健康话语的语用学研究:现状与趋势[J].解放军外国语学院学报,2020(6):1-9.

[2]李功迎.医患行为与医患沟通技巧[M].北京:人民卫生出版社,2012.

[3]施旭.文化话语研究(第二版)——探索中国的理论、方法与问题[M].北京:北京大学出版社,2022.

[4]施旭.文化话语研究[M].北京:北京大学出版社.2010.

[5]蔡巧玲、唐红梅主编.叙事医学——医患故事70例[M].北京:人民卫生出版社,2019.

[6]杨雪燕.系统功能语言学理论与实践[M].上海:上海外语教育出版社,2021.

[7]郑元会.翻译中人际意义的跨文化建构[M].中国社会科学出版社,2009.

[8]杨雪松译,Jonathan Silverman[英]等原著.医患沟通技巧[M].中国科学技术出版社,2018.

[9]杨晓霖主编.叙事医学人文读本[M].北京:人民卫生出版社,2019.

[10]王大华,申继亮.社会转型期老年人的子女孝顺信念:期待或不期待?学术前沿论坛•科学发展:社会秩序与价值建构——纪念改革开放30年论文集(上卷)[C].2008:257-264.

[11]杜治政.医师美德:可能、德目及其他[J].医学与哲学,2021(7):1-7.

[12]王一方.医学人文十五讲[M].北京:北京大学出版社,2020.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

1978年, 当年只有20岁的胡宁娜本想报考南京艺... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>