SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:本文通过对两部交响诗作品进行主题过程的分析,剖析主题内在的材料在乐曲中的建构和发展过程。两部作品均在最后的主题解决中对主题材料进行了回顾与综合,使尾声获得了重要的结构意义。基于这两部作品的主题过程具有的形式共性,笔者结合作曲家及其所处的社会文化背景,对作品中蕴含的潜在文化观念,即基督教神学中“死后复活”的死亡观进行诠释。

关键词:荒山之夜,死神之舞,莱蒂主题过程分析法,文化观念

本文的选题缘起笔者在聆赏西方音乐作品时发现的《荒山之夜》与《死神之舞》两部作品之间的共性,如都运用夜晚魔鬼狂欢的题材以及相似的尾声处理,使得笔者意图分析其形式逻辑上的共性并解读其暗含的西方文化观念问题。对于乐曲形式逻辑的分析,莱蒂的主题过程分析法是一个立足主题—动机,能有效地解读音乐材料生成轨迹的分析方法。对于文化观念的理解,可以汲取“音乐学分析”的音乐形式与社会历史相结合的分析理念对其进行理解。本文首先简要介绍莱蒂主题过程分析法的基本内容,再将其运用至两部交响诗的文本分析,最后通过从乐曲的形式文本上升到社会—历史文本,对两部作品所蕴含的社会文化观念进行诠释。

一、主题过程分析法基本内容

美国音乐理论家鲁道夫·莱蒂在1951年出版的专著《音乐中主题的过程》[1]中,提出了具有独创性的对主题—动机的分析理论。莱蒂首先指出音乐作品主题(或动机)的结构,是非常重要,但在当时的理论分析体系中经常受到忽略,或者是没有真正研究清楚的一项基本元素。莱蒂认为,主题在多乐章或者某乐章内部多主题之间具有深刻的内在关联和统一性,尽管它们在音乐表层的差异可能很大,但它们本质上都来源于同一主题。而当时的音乐理论家对主题的分析往往只看到了风格、表情、调性等方面的一致性,而没有注意到材料间深层、内在的联系。主题—动机在作品中经历了呈示、变形、演化的过程,从而构筑了音乐作品的内在统一性(Unity)。莱蒂归纳总结了许多主题变形的方式,包括音程转位(Inversion),旋律材料反向进行(Contrary Motion),倒影(Inversion),逆行(Reversion),音符交换(Interversion),节拍、节奏、重音的转换(Change of Tempo,Rhythm,Accent),主题形态的增值和减值(填充)(Thinning,Filling of Thematic Shapes),主题轮廓(Thematic Contour),主题浓缩(Thematic Compression),相同的音高和临时变音记号(Identical Pitch and Change of Accidentals),等等。

莱蒂认为,主题过程可以体现出作品的戏剧性发展过程,相较于之前对作品文本进行的技术性分析(和声、对位、外部结构等)与美学情感分析割裂的情况,对于作品主题结构的演进过程的分析,则可以将技术分析与美学分析统一起来,找到作曲家的主题结构和情感表达的结合点。由此,莱蒂引出了他的“主题解决”的概念,作为结构表达和情感表达的统一。

莱蒂对主题解决(Thematic Resolution)的定义为“一个主题在结构演变的过程中,成为决定性的、作品乐思最后解决的最终表达的特定转换”[2]。可见,主题解决的概念具有一种目的论思维,就像是戏剧中故事的结局一样,具有画龙点睛、总结核心思想的作用。这一概念也帮助我们从美学的角度理解作品的戏剧性内涵。

基于上述对莱蒂主题过程分析法的认识,笔者选取穆索尔斯基的交响诗《荒山之夜》和圣-桑的交响诗《死神之舞》作为研究对象,分析作品中主题的演进过程,以及其最终的主题解决,并结合其标题提纲内涵、社会文化语境等方面内容,对其蕴含的潜在文化观念进行诠释。

二、两部交响诗的主题过程分析

(一)交响诗《荒山之夜》主题过程分析

穆索尔斯基交响诗《荒山之夜》的标题内涵生成受到多个来源的影响。其最早的设想开始于1859年,当时穆索尔斯基和巴拉基列夫准备基于果戈理的小说《圣约翰节前夜》起草一部歌剧,但后续并没有进行创作。1860年,穆索尔斯基受到他的朋友乔治·蒙登(Geogry Mengden)的邀请,为他的戏剧作品《女巫》进行一些配乐创作,但此次创作仍然没有下文。乐曲最终在1867年完成,这时它的标题为《荒山上的圣约翰之夜》。在穆索尔斯基与他人的信件中,他指明了交响诗的提纲内涵:“1.女巫的聚集与闲聊;2.撒旦的到来;3.对撒旦的颂赞;4.的狂宴。”[3]在完成这部交响诗后,作曲家还在他后续的许多歌剧创作中,将该作品加以修改并放入其中。我们现在听到的交响诗《荒山之夜》,大多数是里姆斯基-科萨科夫在1886年对这部作品加以修改并重新配器后的版本。本文的分析文本也是里姆斯基-科萨科夫改编的这个作品版本。

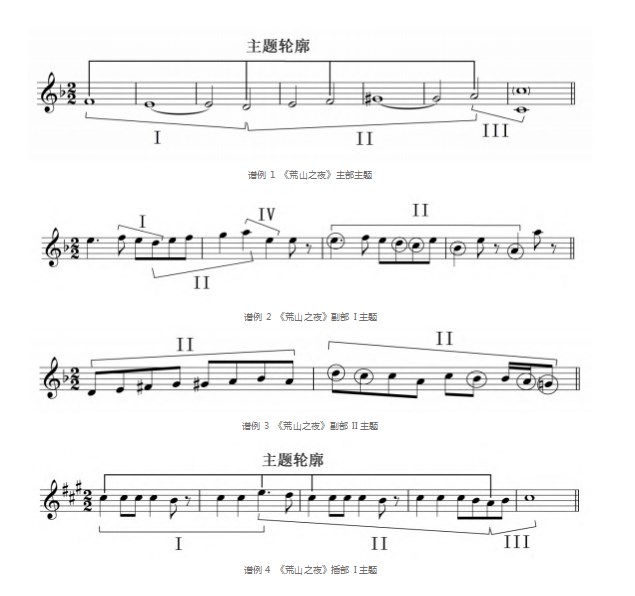

该曲结构为奏鸣曲式。呈示部由主部、副部I、副部II构成,中部由插部I、插部II和展开部构成,再现部为简单再现,主部缩减。尾声稍显独立,好像是整个曲子的第二个部分。本文参考钱亦平教授对主题的划分方式[4],将该曲分为主部主题、副部I主题、副部II主题、插部I主题、插部II主题、尾声的牧歌主题共六个主题。主部主题是魔王登场的主题,用低音的铜管、木管和弦乐器主奏,象征魔王威严的形象。我们首先对这个主题的材料进行划分。

材料I是一个级进下行的小三度音型。

材料II是一个级进上行的五度音型。

材料III是一个三度上行或者六度下行的两音音型,其本质是由材料I抽象而来。

副部I是妖魔的舞蹈主题,用双簧管和大管主奏。两个乐器混合产生出坚硬、冷峻的音色,描绘了在阴森的夜晚鬼怪舞蹈的形象。这个主题是由材料I和材料II变形而成的。材料I的前面加入了一个装饰性的E音,随后便是材料I本身三度级进下行的音型。随后材料II出现,和主部中的原始音型相比,材料的变化体现只是在临时升降号和节奏型上。材料II后面紧接出现新的材料IV,是一个下行四度跳进的音型。后乐句(后两小节)仍然是由动机II构成,但加入了一些辅助音和换音,本质还是五度级进的音型,只不过,这是原本主部材料II的倒影形式,变为下行的五度级进音型。总的来说,副部I与魔王主题的材料呈示顺序相同,只是将材料III更换为材料IV,后乐句又对II进行变形,体现了主题间表层形象的对比,以及深层材料的统一。

副部II是魔王降临的主题。旋律首先是单簧管和大管声部呈示,随后逐渐加入更多的乐器进行演奏,形成音色的叠加和音量的增强,象征着魔王由远及近地降临荒山。该主题由材料II构成,先是用半音进行对上行五度的材料II进行填充,随后再将材料II倒影移位,其中加入了一些辅助音作为装饰。插部I是魔王的颂歌主题,由小号在圆号的伴奏下奏出,表现对魔王的赞颂。这个主题表层的性格和前面的主题差异较大,但通过对核心音符的提取,来比对它们的主题轮廓,我们就能发现它们之间材料深层次的联系。

结合谱例1中所提取出的音符,将之与谱例4中提取出的音符进行比对,笔者发现它们都由一个分解三和弦的轮廓构成,只是插部I主题是主部主题轮廓的倒影。最后,插部I主题出现了材料III下行六度音程的转位。同时,我们也能看到在轮廓下包含着的材料I和材料II。可以说,颂歌主题是对主部魔王主题的又一次变形,变形抽象的程度也比以往几次更加显著。

插部II是妖魔夜宴狂欢的主题。可以发现,这个主题前两小节运用的是魔王颂歌主题的前三音的框架,即一个三度上行再下行的辅助音式的轮廓。随后出现的是新材料V。这个材料由材料II扩展而来,是一个级进上行的六度音型。之后又折返方向,向下四度进行,为材料IV的音符填充形式。

尾声中的牧歌主题,是全曲主题的解决。穆索尔斯基原版的《荒山之夜》中并没有这个主题,它是在里姆斯基-科萨科夫对该作品的改编版本中被加入进来成为尾声。通过对核心音符的提取,笔者发现该主题实质是对下行级进六度的材料V的变形。从倒数第三小节第二拍起,旋律再次对这个材料进行整合,保留了六度框架,省略了里面部分音符,为整个主题做最后的总结。在该主题内部,材料I、III、IV被包含在整个主题中。由于材料II又是材料V的母体,所以作为全曲最后一次变形的牧歌主题,综合了前面所有主要的材料,承担总结全曲的任务,成为该曲主题的解决。

(二)交响诗《死神之舞》主题过程分析

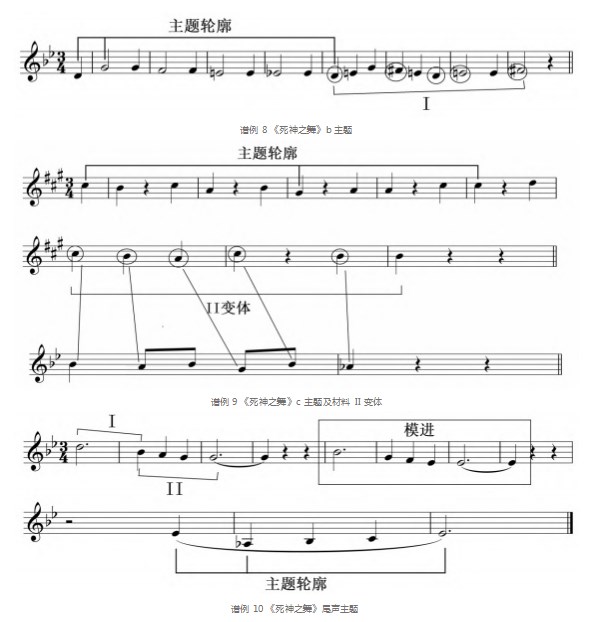

圣-桑交响诗《死神之舞》的标题提纲来自法国诗人亨利·卡扎里斯的同名诗。圣-桑把原诗中“午夜钟声”“死神调弦”“死神狂舞”“金鸡报晓”几个场景灵活地表现出来。作品的结构为以复三部曲式为框架,结合对称原则的混合曲式,带有引子和尾声。首部由主题a和主题b交替构成,为单三部—五部曲式结构。中部由主题c以及主题a、b的展开段构成合成性中部。再现部将a、b主题纵向综合再现。其中,主题c处于乐曲中心位置,为对称曲式的轴心,其余主题以陈述或者展开的性质从轴心向两端对称分布。

主题a从弱拍开始,在长笛的低音区奏出,旋律在小三度的音域框架内往返进行,表现了骷髅机械性的舞蹈动作。材料I和材料II构成了主题a。材料I先从G音小跳上行至♭B音,随后紧接着又从G音级进上行至♭B音,整体呈现出迂回上行的趋势。材料II从♭B音迂回下行至主音G,与材料I相比,填充了更多的音符,并以相反方向进行。

主题b由小提琴独奏呈示,由主题a轮廓的变形和材料I的变形构成。通过对主题a提取其主要的框架音符,我们得到一个从G音开始先上行再下行的三度框架。我们再对主题b前半部分的轮廓进行主题的浓缩,发现其基本框架为从D音开始先上行再下行的四度框架,其总体轮廓来源于主题a,并在纵向上拉宽了音程。主题b的后半部分是材料I的变形,通过对材料I进行填充及移位得到该部分的主题。

主题c取材于中世纪圣咏《愤怒的日子》中的旋律,其材料构成仍然与前述的主题具有统一性。主题前半部分通过轮廓的提取,为一个先下行再上行的四度框架,与主题a的三度上行再下行的框架形成倒影的关系,并且由三度音程扩展为四度音程,但旋律的轮廓形态较为相似。后半部分的材料来源于材料II的变体。在主题a中,材料I和材料II在呈示后又变化反复了一次,而这次反复唯一的变化,就是将材料II末尾的G音去掉,故旋律结束在♭A音上,形成材料II的变体。由谱例9中可以看到,主题c的后半部分就是由对材料II的变体进行主题浓缩以及整体移位,并在开头添加一个D音构成。

尾声中的宣叙调主题同样由独奏小提琴奏出,主要包含两个不同的音型。第一个音型总体框架是一个下行的五度音程,前两音之间的三度下行小跳,来源于材料I。从第二音开始的级进下行音型,实则是对材料II音型的简化。第二个音型先下行五度再上行至原来音符,这样的框架仍然源于主题a。这个音型是保持了框架的整体外形,但将音程拉宽的结果。

总之,《死神之舞》在主题的生成过程中,体现出了材料之间深层的联系,并在尾声中进行主题解决。主题解决的同时包含了所有主要的材料,以及从主题a中提取出来的主题轮廓,对全曲的主题进行回顾与综合,展现了作为主题解决的重要结构意义所在。

三、作品潜在文化观念诠释

通过对两部交响诗作品的主题过程与解决的分析,我们发现两部作品的主题过程以及主题的解决,具有一种共性的模式,即在尾声中对之前主题材料进行回忆与综合。从美学意义上讲,两个尾声都是对前面酣歌狂舞场面的一种驱离。金鸡报晓和少年的牧笛声都象征着黎明的到来,驱散了黑夜妖魔们的舞会。两部作品均用最大的篇幅来描绘夜晚魔鬼狂欢的场面,但是结尾都具有光明驱散黑暗这样的情节。这样安排的用意,我们可以从欧洲基督教神学的部分观念中获得答案。

欧洲许多的作曲家均有宗教音乐创作背景。圣-桑曾经在圣马德莱纳大教堂担任管风琴师长达二十年(1857—1877),创作了许多管风琴曲与宗教合唱作品。尽管圣-桑晚年对于教会音乐具有强烈的世俗化和艺术至上的态度,他认为:“就真正的意义而言,与世俗艺术绝对有区别的宗教艺术是不存在的。只有好的艺术和坏的艺术,剩下的就是时尚或习俗的问题,别无其他。”[5]但他毕竟长期身处教堂的文化环境中,在一定程度上潜移默化地接受了神学观念的洗礼,在创作中会有意识或无意识地体现宗教神学的理念。为穆索尔斯基的《荒山之夜》进行改编并加入“少年牧歌”结尾的里姆斯基-科萨科夫也创作了许多宗教作品。他曾在圣彼得堡宫廷礼拜堂唱诗班担任副指挥,并创作了许多基于俄罗斯古代圣咏的改编曲,强调注重保持古代圣咏的原有风格[6]。作曲家或多或少会受到当时社会文化环境以及自身的社会身份影响,在创作中体现出一些潜在的文化观念。像“死后复活”这样的死亡观念,就成为作曲家的集体无意识,对作曲家的创作产生潜在的影响。

结语

本文通过对两部交响诗作品进行主题过程的分析,剖析了主题内在的材料在乐曲中的建构与变化过程。这些材料在最后的主题解决中进行了回顾与综合,使得尾声获得了重要的结构意义。这是对乐谱文本的本体分析。若将乐曲的形式文本与社会文化文本相结合,探索作曲家及作品的时代文化与哲学—美学背景,分析者可以对乐曲背后所具有的潜在文化观念进行以读者为中心的、具有多重意义的诠释。本文对作品中暗含的西方宗教意义下的死亡观的解读仅为抛砖引玉,后续还有待更深入地进行研究。参考文献:

[1]Reti,Rudolph,The Thematic Process in Music,the Macmillan Company,New York,1951.

[2]Reti,Rudolph,The Thematic Process in Music,the Macmillan Company,New York,1951:157.

[3][俄]穆索尔斯基.荒山之夜总谱[M].长沙:湖南文艺出版社,2002:4.

[4]钱亦平.世界名曲在线听:交响诗[M].上海:上海音乐出版社,2012,2:39-43.

[5]施台格曼.圣-桑[M].关惠文,译,北京:人民音乐出版社,2008:114.

[6]明虹.19世纪俄罗斯宗教音乐创作的历史回顾[J].天津音乐学院学报,2012,No.111(4):57-65.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/75243.html