SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘 要】 《茉莉花》 是我国经典的民歌之 一 ,也是流传到海外的第一首民歌 ,后被许多作曲家作为音乐素 材运用于作品中 。在西方器乐 、声乐领域 ,分别以阿连斯基为钢琴所作的 “ 茉莉花 ”主题 《练习曲》 与普 契尼的歌剧 《图兰朵》 为代表 ,本文将探讨这两部作品对于 “ 茉莉花 ”元素的运用改编 。两位作曲家虽都 使用了中国民歌旋律 ,但是在创作中却处处体现西方的音乐审美 ,作品以中西结合的方式呈现 ,极大地促 进了文化的交流与传播 。

【关键词】 《茉莉花》 中国民歌 阿连斯基 普契尼

我国民歌 《茉莉花》 具有深厚悠久的历史 , 经历了 时间的洗礼 ,一代又 一代人的传唱 ,在今天仍是民族文 化瑰宝 。歌曲婉转优美的旋律扣人心弦 ,其内在感情深 厚 , 表 达 含 蓄 , 唱 出 了 一名 少 女 被 茉 莉 花 的 芬 芳 所 吸 引 ,渴望采摘 ,却又舍不得破坏其美好的意境。 《茉莉 花》 不仅在我国流传度广 , 而且是中国音乐在世界上的 耀 眼 名 片 。许 多 外 国 人 了 解 到 的 第 一 首 中 国 民 歌 便 是 《茉莉花》。 此民歌以 “ 旋律优美 ,韵味浓郁 ” 的 特 点 , 深刻赋予西方人对于东方形象的认知 。歌曲旋律曲调流 畅 , 以级进为主 , 同时包含着周期反复的特点 ,结构匀 称 , 这 些 特 征 使 其 在一 定 程 度 上 与 西 方 审 美 有 着 共 通 点 ,所以西方作曲家也热衷于将 《茉莉花》 的曲调作为 音乐创作中的元素 ,结合自身个性特点 ,通过西方音乐 语 汇 将 其 呈 现 出 来 , 使 之 成 为 具 有 西 方 风 格 的 《 茉 莉 花》, 赋予原民歌更丰富的形式和深刻的 内 涵 , 这 不 仅 广泛地传播了中国音乐 , 而且体现出中西方音乐融合互补的趋势 ,彰显了中国音乐文化的巨大包容性 。

一、民歌《茉莉花》 的起源与流传

《茉莉花》 最早名为 《鲜花调》, 其歌词记载于清代小型百科全书集 《小慧集》。 歌词内容如下:

“好一朵鲜花 ,好一朵鲜花 ,有朝一 日落在我家 。你若是不开放 ,对着鲜花儿骂 ,你若是不开放 ,对着鲜花儿骂。

好一 朵茉莉花 ,好一 朵茉莉花 , 满园的花开赛不过了他 ,本待要 ,采 一 朵戴 , 又恐看花的骂。”

由此可见, 《小 慧 集 》 记 载 中 的 歌 词 有 两 个 段 落 , 歌曲最初因首段取名为 《鲜花调》, 后根据歌词 “好一朵 茉莉花 ”变更为 《茉莉花》。 而此民歌具体起源于我国何 处 , 至今没有统 一 的 、标准的定论 。 由于 “ 鲜花调 ”是 扬州清曲的曲牌名 , 因此很多学者认为 , 民歌 《茉莉花》 源自江苏省扬州市 。但也有很多人指扬州 “ 鲜花调 ”不 同于 《小慧集》 中的 《鲜花调》, 后者只是根据歌词而来, 并非与扬州曲牌名有关 。虽难以确定其出处 ,但不影 响其 艺术价值的发掘 , 以及歌曲的广泛传播。 《茉 莉 花 》传入西方的时间其实非常早 ,据现有资料 ,英国学者约 翰·巴罗用五线谱记录的 《茉莉花》 比 《小慧集》 的出现 还早 32 年 ,他将曲谱收录于其著作 《中国游记》 (1804 年出版), 这也是中国民歌 《茉莉花 》 最 早 的 记 谱 。约 翰·巴罗是 一 位地理学家和旅行家 。乾 隆 五 十 七 至 五 十 九年(1792— 1794 年), 约翰·巴罗在中国担任英国第 一 任驻华大使的秘书 ,期间记录了一些民歌 、 民间器乐曲 牌 ,绘制了一些乐器形制图 。他返英国后将在中国的见闻撰写成 《中国游记》, 书中介绍了民歌 《茉莉花》。

巴罗记载的 《茉莉花》 旋律非常接近现今江南 一 带 流行的 《茉莉花》 版本 。在 《中国游记》 的影响下 , 西 方音乐著作 、音乐作品中逐渐能见到一些 《茉莉花》 旋 律 的 引 用 或 采 用 , 如 1864 年 德 国 人 卡 尔·恩 格 尔 所 著 《最古老国家的音乐》、 1870 年丹麦人安德烈·彼得·贝尔 格林所编 《民间歌曲和旋律》 第 10 集 、1883 年出版的 波 希 米 亚 裔 德 国 人 奥 古 斯 特·威 廉·安 布 罗 斯 ( 1816— 1876 年) 所著 《音乐史》 等 。随着 《茉莉花》 的传播不 断深入 ,在后来的器乐 、声乐领域分别是以俄国作曲家 阿连斯基为钢琴所作的 “茉莉花 ”主题 《练习曲》 (选 自 《四 首 小 品 》 Op.25) 与 意 大 利 作 曲 家 普 契 尼 的 歌 剧 《图兰朵》 为代表作品 。 1895— 1896 年 , 阿连斯基 在 创 作的 《练习曲》 中将中国旋律与西方创作 技 法 相 结 合 , 是 《茉莉花》 在西方器乐领域中的一个较早的且独具特 色的创作 。但在当时因为种种原因 ,其影响力并未迅速 扩大 。大多数西方人第 一 次了解到中国民 歌 《茉 莉 花 》 是通过普契尼 1926 年创作的歌剧 《图兰朵》, 他将 《茉 莉花》 旋律作为歌剧的重要动机贯穿始终 ,并在音乐上 结合了自己的个性化处理 。这部作品在西方歌剧史中占有重要地位 , 自此以后该民歌在国际上广泛流传开来 。

二、阿连斯基《练习曲》(Op.25,No.3)中的“茉莉花”元素

出 生 于 俄 国 的 安 东·斯 捷 潘 诺 维 奇·阿 连 斯 基(1861— 1906 年) 是浪漫主义晚期的作曲家 , 他 的 创 作 领域广泛 , 主要包括钢琴作品 、室内乐 、艺术歌曲 。他 的创作个性特点不算鲜明 ,但是形式精 美 , 情 感 真 挚 , 富 有 诗 意 。 阿 连 斯 基 在 1895— 1896 年 写 下 了 钢 琴 作 品 《四首小品》 (Op.25), 其中第三首 《练习曲》 正是运用 了脍炙人口的 “茉莉花 ”主题 ,堪称经典 。此练习曲速 度标记为急板 , 主要练习手指的极快速跑动 ,但这并非 一个完全意义上的 “练习曲”, 在浪漫主义时期 ,作曲家 们创作练习曲不再局限于训练手指技巧 ,更注重音乐中 情感内涵的表达 ,所以当时的练习曲更像是一个充满音 乐性的小品 ,语言生动 ,感情丰富 。阿连斯基这首作品 有两个音乐主题 ,第 一 主题由自己所创作 ,第二主题则 引用了 《茉莉花》 旋律 。两个主题在回旋曲式结构中分 别以主部 、插部的形式交替出现 ,并不断产生变化 。表1 是该练习曲的曲式结构表 。

阿连斯基 《练习曲》 整体调性建立在降 G 大调 。主 部主题由左手演奏旋律 ,作曲家在旋律中频繁使用变音 记号 ,使音与音之间常带有半音音程关系 , 而右手的跑 动作为伴奏织体 ,风格是快速的 、热情的 ,带有华丽流 动之感 , 该主题整体音响效果上体现出俄罗斯音乐风 格。 “茉莉花 ”主题以插部的形式呈现 ,共计两次出现 在曲式结构中 。阿连斯基将中国民歌旋律与西方风格的 音乐主题交替出现 ,这种对比冲击是十分强烈的 , 同时 在创作技法上使用的转调处理 、大跨度音域变化等手法 ,彰显出作曲家对于民歌旋律的高度重视 。

茉莉花主题第一次出现时(见谱例 1), 作曲家做出 了调性的转变 ,他将带有五声调式色彩的民歌旋律直接 置于降 B 大调 ,巧妙地将中国旋律与西方调性 、织体搭 配在 一起 。左手在高音区弹奏出民歌旋律 , 曲调的柔情细腻之感与主部主题的快速热情形成鲜明对比 , 而右手的演奏依旧保持三连音织体 , 突出该调主和弦 , 以环绕 式织体呈现 ,音响上表现出降 B 大调的典型特征。 “茉 莉花 ”主题第二次出现时 ,作曲家没有再 做 转 调 处 理 , 而是保持该曲原本的降 G 大调调性 ,但这一次的音域更 高 ,仿佛更加遥远 、朦胧 。作曲家这样的处理使主题两 次出现时 , 虽有着相同的旋律 , 却有着不同的调性色 彩 ,让人始终对其充满新鲜感 , 耐人寻 味 。总 体 来 说 , 阿连斯基的这首 《练习曲》 结构严谨 ,基本遵循传统和 声语言 ,然而 ,就艺术性而言 ,它是一部充满个性且同时具有中西音乐风格特点的作品 。

在 “茉莉花 ”主题段落中 ,作曲家完整保留了民歌 旋律 ,但在和声与伴奏织体的写法上体现出西方音乐的 思维特点 。旋律第 一 次出现时 ,轻柔的高音旋律由左手 缓缓奏出 ,优美而明朗 ,好似女高音纤细的歌声 , 而右 手伴奏织体大量半音进行的写法增强了音乐紧张度 ,使 音乐更加绚丽多彩 , 流动感强烈 , 推进民歌旋律的进 行 。伴奏的 “动态 ”结合茉莉花形象的 “静态”, 这恰恰 体现了西方人的热烈开放与东方人委婉含蓄的不同特 点 ,展现了两种地域文化的内在差异 。 同时 ,在民歌旋 律之下 ,有着长时值的主和弦作为和声支撑 , 明确调性 的同时不作过多干扰 ,使旋律的出现清晰明了 ,衬托其

优雅 、纯洁的意蕴 。

当旋律第二次出现时 , 阿连斯基保留了降 G 大调调 性 , 而这一次旋律表达更加丰富 ,加入了音域变化 ,左 手先在原本的高音奏出 , 随后的乐句降低了八度在中音 区 ,宛如男歌者的应答 ,增强了音乐的表现力 ,也符合中国歌曲中男女对唱的传统形式 。两次旋律的出现 , 在乐段结束时都没有圆满的终止感 ,仿佛意犹未尽 , 随后便承接进截然不同的主部主题 。

在传统民歌的改编过程中 ,不同乐器的音色差别也 会 带 来 不 同 的 风 格 变 化 。 阿 连 斯 基 选 择 通 过 钢 琴 呈 现 《茉莉花》 的旋律 ,必不可少会考虑乐器特征 。茉莉花气 香味淡 , 洁白玉润 , 而钢琴高音区的声音晶莹透亮 , 清 澈灵动 ,是对于茉莉花形象的最佳诠释 , 能充分展现出 花朵的气质 ,通过花朵 ,可以使人联想到中国文化的淡 雅之风 。钢琴乃乐器之王 ,其丰富的音区能呈现出巨大 的表现力 ,所以第 一 主题在低音区与之可以形成反差对 比 , 而 “茉莉花 ”主题的引入 ,也十分令人惊喜 , 似是到达了另外一个高度 。

阿连斯基将 《茉莉花》 旋律运用于钢琴作品中 ,虽 整体篇幅不长 ,但是成为该民歌在西方器乐创作运用中 的经典范例 ,他对民歌曲调的直接运用体现出对 《茉莉 花》 旋律的重视 , 以及对我国音乐文化的认同 , 而精心 搭配西方善用的调性与织体 , 丰富了音乐层次 , 突出了 可 听 性 强 的 特 点 , 给 人 耳 目 一新 之 感 , 又 值 得 细 细 品

味 ,在中西文化交流中发挥着积极作用 。

三、歌剧《图兰朵》中的“茉莉花”元素

“茉莉花 ”元素同样也被运用于声乐领域 ,其中最具 代 表 性 的 作 品 当 属 意 大 利 作 曲 家 普 契 尼 ( 1858— 1924 年) 的歌剧 《图兰朵》。 普契尼是 19 世纪末 20 世纪初真 实主义歌剧流派的代表人物之 一 ,也被认为是意大利歌 剧领域的最后一个伟大人物 。他的作品通常融合了不同 地域的风格色彩 ,具有强烈的感染力 , 旋 律 线 条 优 美 , 感情细腻动人 ,代表作包括 《波希米亚人》《蝴 蝶 夫 人 》《图兰朵》 等 。

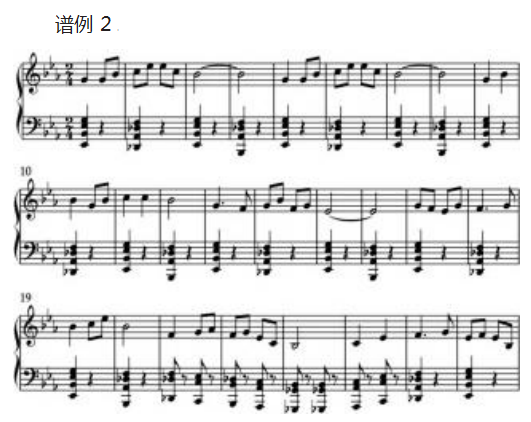

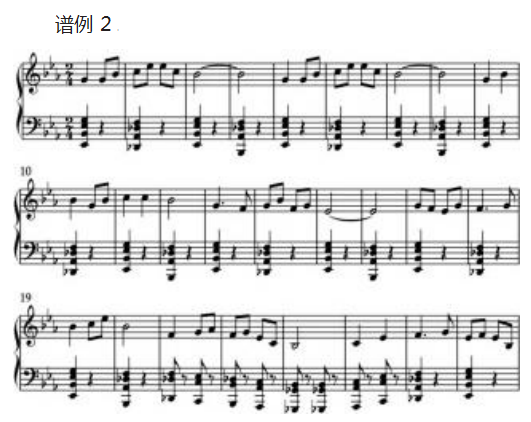

《图兰朵》 被誉为世界十大歌剧之一 ,它取材于童话 《 一 千零 一 日》 中的 《杜兰铎的三个谜》, 讲述了一个西 方人想象中的中国故事 。普契尼在歌剧 《图兰朵》 中以《茉莉花》 旋律贯穿始终 ,它是图兰朵公主形象的代表 ,公主高傲 、冷酷 ,却最终被卡拉夫的真情打动 , 冰冷的 心 被 融 化 , 而 茉 莉 花 在 中 国 人 的 印 象 中 常 与 “ 美 丽 ” “ 纯洁 ”等词语联系 , 以此代表公主形 象 , 既 有 矛 盾 之 处 , 又对其情感的转变有着隐喻之意。 《茉莉花》 曲调 在歌剧中共出现了十三次 ,其中反复变奏出 现 了 六 次 。 其实 ,普契尼并没有来过中国 ,是他的好友法悉尼男爵 有 一个年代久远的八音盒 ,这个玩意引起了普契尼的兴 趣 ,普契尼听到里面的 《茉莉花》 旋律 ,毫不犹豫选择 它作为歌剧的重要素材 ,使其成为第 一 首出现在西方歌 剧中的中国音乐 。对于西方人来说 ,整部歌剧呈现出浓 厚的东方情调 ,但是在东方人心中 ,这并不是 “ 原汁原 味 ” 的中国曲调 。普契尼在对旋律 、和声 、音色 、配器 的个性化处理中 ,使 《茉莉花》 更加贴近西方音乐审美 。 以下是 《茉莉花》 旋律第 一 次完整出现时的旋律与和声布局 ,该唱段整体调性建立在降 E 大调(见谱例 2)。

在旋律与和声上 ,普契尼的创作将具有东方意味的 《茉莉花》 赋予独特的色彩 。 唱段前半部 分 的 旋 律 与 原 民歌出入不大 , 只是省去了一些乐句结尾装饰性的 “ 润 腔”, 保留了骨干音 。此改动虽使旋律减 少 了 些 许 婉 约 之美 ,却更契合图兰朵公主出场时大气威严的形象 。在 21 小节处 ,普契尼用四级音替代原本民歌调中应为向上 小三度的进行 , 出现一种尖锐的半音化效果—— 它不再 那么美好动听 , 而是充满神秘与幽森的气息 。在将近结尾处 ,普契尼改变了音乐本应有的结束感 ,继续发展了两个乐句 ,最终将弱拍落在三级音 ,且运用长时值音符, 增强了此处的不稳定性 ,推动剧情不断发展 。该唱段在 和声进行上并未脱离西方传统 ,整体和声进行基本循环 I— 降Ⅶ7— I— V7 , 功能性占据主要地位 。但是普契尼在 少数和弦上增添了特殊的色彩感 ,如强调降七级音 ,使 原本的导音失去了解决到主音的强烈倾向 , 同时 , 降七 级音属于混合利底亚调式中的特征音 , 主音与七音构成小七度 , 因此该唱段也带有浓厚的中古调式风格 。

在音色与配器上 ,普契尼独具匠心的设计完美展现 了各个场景 ——《茉莉 花 》 完 整 旋 律 第 一 次 唱 响 在 图 兰 朵公主首次出场前 , 以童声合唱为主 ,融合萨克斯的旋 律 ,配以简单的伴奏 。此唱段名为 《月悬于东山之上》, 儿童唱着 “ 只要公主能光临 ,花必将绽开 …… ”童声传 递出的自然 、淳朴之感与人们口中描述的 “ 冷酷 、残忍 的公主 ”形成了鲜明对比 , 在人物形象塑造上寓意深 刻 。观众或许会感 到 疑 惑 —— 这 到 底 是 位 怎 样 的 公 主 ? 她是否有着不一样的 一 面 ,她的内心是否矛盾? 而这些 问题伴随着情节的发展逐步得到解答 ,展现出公主复杂 多面的形象 , 她的内心仍然保留着美好 。在 歌 剧 最 后 , 卡拉夫的爱打动了图兰朵 , 当他热烈地吻 向 图 兰 朵 时 , 图兰朵被真情感化 ,这里再一次出现了与第 一 幕同样的 音色处理 , 童声与萨克斯 一 齐唱出 、奏出 《茉莉花》 旋 律 ,这样特殊的音色头尾呼应 ,使得情节与音乐有内在 的紧密关联 ,这是普契尼在器乐配置上的一个亮点 。在 歌剧当中 , 也时常片段化出现 “ 茉 莉 花 ” 的旋 律 动 机 , 如卡拉夫拒绝父亲的劝阻时 ,低音单簧管与大管奏出 一 句主题旋律 ,之后没有继续发展 。 当旋律以整个乐段形 式出现时 , 不再像开头和结尾那样织体简练 、风格空 灵 , 而是管弦乐队齐奏 , 以恢宏的气势衬托场景 , 如第 二幕中卡拉夫答对了三道题目后 ,深切表达了自己的爱 意 ,这时响起的 《茉莉花》 旋律高亢且充满力量 , 这是 情节的关键处 ,也是音乐的高潮处 。值得一提的是 ,普 契尼在乐队中加入了许多中国特有的乐器 ,音乐进行中常能听到鼓 、钗 、钹等乐器音响 ,这些中国传统乐器的使用 ,使 《图兰朵》 音乐有了浓厚的中华民族韵味 ,展现了我国音乐文化的魅力 。

普契尼歌剧中的 “茉莉花 ”元素作为重要的音乐动 机 , 既成就了这部充满异国情调的歌剧 , 又让无数西方 人首次了解中国民歌 , 是中西文化的一个重 要 交 汇 点 。 普契尼在此旋律的基础上找到了更多发展空间 ,使它不 仅 是 中 国 人 眼 中 那 个 小 调 色 彩 婉 转 动 听 、纯 洁 美 好 的 《茉莉花》, 而是赋予它鲜明的西方风格—— 精心改编旋 律 、配制和声 ,运用独特的乐器组合 ,配合歌剧的矛盾 冲突变奏出现 。这样的创作同时也成就了一位东方公主 形象 ,具有东方神秘色彩 ,使茉莉花旋律有了更为丰富且深刻的内涵 。

四、比较两部作品之差异

阿连斯基的 《练习曲》 与普契尼的 《图兰朵》 同样 使用 《茉莉花》 作为音乐素材 ,但不论在形式规模 、呈 现方式 ,还是在改编后的音乐效果 、风格特征上都大有差异 。

一是体裁的不同 。阿连斯基用钢琴练习曲表达 《茉 莉花 》 曲调 , 与普契尼的大规模唱段 、管弦乐合奏相 比 , 似乎难以企及 。但是在艺术特色上 , 二者各有千 秋 ,均具有极高的艺术价值 。钢琴的声音灵动纯洁 , 十 分贴合茉莉花本身的形象气质 , 也因这是一首纯器乐 曲 ,歌词的隐去赋予 《练习曲》 更多的想象空间 。可见, 阿连斯基虽身为西方作曲家 , 却对东方文化及 《 茉莉 花》 的理解把握十分到位 ,且充分尊重原曲风貌 。而普 契尼在歌剧中旋律虽大体运用 《茉莉花》, 但 由 于 是 以 歌剧的形式呈现, 《茉莉花》 的细腻 、 内敛特质不再适 合 , 而应呈现出大气磅礴的气势 。作曲家在歌词上也大 有改动 ,不再是单纯讲述 一位少女与 一 朵花 , 而是为剧 情重新编写 , 很大程度上改变了原本的歌词意义 。再者 ,管弦乐队大多由西洋乐器组成 ,在声音上具有一定的金属感音色 ,所以整部歌剧中 《茉莉花》 旋律呈现的西方特征远远超过阿连斯基的 《练习曲》。

二是创作技法上两部作品也各具特色 。 阿连斯基在 创作这首 《练习曲》 时 ,将民歌旋律 保 留 得 较 为 完 整 , 风格也是十分贴合 。他直接引用 《茉莉花》 旋律 ,呈现 完整的乐段 ,并采用单线条主题旋律发展手法 , 高音区 的选择也是考虑了女歌者声音纤细 、柔和的特点 。伴奏 织体虽有着明显的西方音乐特点 ,如: 半音进行 、主和 弦支撑 ,但是没有影响到旋律的主体性 。他将自身创作 的主部主题与 《茉莉花》 旋律进行对比 ,呈现出迥然不 同的中西方风格 ,不论是从纵向看旋律与织体 ,还是从横 向分析结构进行 , 阿连斯基的中西融合手法都十分精湛且 独特 。与阿连斯基相比 ,普契尼在原民歌旋律的基础上, 探索了更多变化发展的空间 。在音色配置上 ,有运用童声 合唱营造阴森清冷的气氛 ,也有高亢洪亮的乐队合奏衬托 辉煌的场面 。在主题旋律上 ,他以 《茉莉花》 旋律代表着 图兰朵公主的形象 ,并将其变奏发展 ,有片段乐句的出 现 ,也有整体段落的奏响 ,衬托场景 、人物的变化 ,丰富了音乐表现形式 ,在更高的层面深化了音乐内涵 。

五、比较两部作品之共性

两部作品虽差异较大 ,但仍可从其中看出当时西方人对于中国元素运用的理解与创作的共性 。

一方面 , 五声调式的运用 。五声调式是西方音乐家 对中国音乐最基本的认识 。 当时许多作曲家在五声调式 方面进行钻研探索 , 大胆结合自身风格 ,如匈牙利作曲 家巴托克创作的 《蓝胡子公爵的城堡》、 斯 特 拉 文 斯 基 创作的 《夜莺》 等 。 以普契尼和阿连斯基为例 ,通过前 文提到的民歌材料选段可以看出 ,作曲家们在运用五声 调式时 ,往往没有脱离大小调体系 ,旋律虽采用五声调 式写作 ,具有浓厚的东方韵味 , 编配的和声却依旧属于西方传统功能性和声 , 以此达到音乐结构组织上的稳固感与均衡感 。五声音阶无半音 ,它的进行较为平稳 、缓 和 , 运用五声音阶写作的音乐常体现出一种和谐的美 感 , 大小调与之不同 , 主要在于具有稳定与不稳定 、主 次之分 ,不稳定的音最终要走向稳定 ,尤其是导音 ,有 解决到主音的强烈倾向 。 中国曲调中注重横 向 的 旋 律 , 把线性美发挥到极致 ; 而西方音乐重构成比例 、和声上 的纵向组织 。所以 , 五声调式与大小调体系的结合 ,体现了当时中西方音乐融合的一种趋势 、潜力 。

另一方面 ,音乐的矛盾冲突 ,或者说戏剧性 。在西 方音乐中 ,力度 、音色 、调性 、织体很少在 一部作品中 保 持 一成 不 变 ; 在 常 用 的 曲 式 结 构 中 , 也 处 处 有 着 段 落 、主题之间的强烈对比。 《茉莉花》 民歌的风格是委 婉流畅的 ,旋律是平衡的 , 虽蕴 含 “ 起 、承 、转 、合 ” 的结构特点 ,但它实际上没有大起大落 ,整体较为舒缓 柔和 。但是在西方作曲家的笔下 ,它无论以什么体裁形 式出现 , 都伴随着对比冲突 。普契尼的歌 剧 尤 为 明 显 , 其中的 “茉莉花 ”元素为配合情节与音乐的需要 , 主题 以变奏的形式出现 ,从各个方面带来巨大的反差感 。而 阿连斯基的对比感源自主部与插部两种截然不同的风格 交替进行 。值得关注的是 ,在 《茉莉花》 旋律到来之前, 阿连斯基并未做音乐材料的预示 , 而是采取直接呈现旋 律的方式 ,且配合着调性与音域的改变 ,使主题之间在 多层维度上充满差异 。两位作曲家虽运用了中国曲调作 为音乐主题 (或第二主题), 但作品中的 矛 盾 冲 突 感 无 不体现着西方音乐文化审美 ,这离不开西方戏剧 、歌剧 等艺术的盛行 ;相较之下 , 中国自古以来深受传统文化 的影响 ,养成儒雅之风 ,在音乐审美上更讲究中庸 、朴实 ,顺应循序渐变 。

六、结语

从 19 世纪到今天, “茉莉花 ”元素在西方音乐中的受欢迎程度只增不减 。一 首简单 、朴实的民歌小调 ,后来却被众多作曲家改编运用于独奏 、重奏 、交响乐 、合 唱 、歌剧等音乐领域 ,无不体现着中国音乐的巨大包容 性 。他们由于发自内心地喜爱 ,所以模仿 、运用于自己 的作品中 ,并对其给予足够的重视 。不论是从民歌曲调 的可听性 、温婉柔情的风格 , 还是其中蕴含的艺术特 色 ,都可以看出西方人早在两百多年前就对中国音乐有 了较高的认可 。哪怕并未踏足中国 ,他们也能通过音乐 试着去理解中国情调 ,对中国地理环境 、人文历史进行合理的想象 。

《茉莉花》 是中西方音乐文化传播的重要作品 ,也 是交流融合中的果实 , 常年飘香在国际舞台上 。但回顾 这段音乐文化传播的历史 ,可以看到 《茉莉花》 最早是 西方人将其从中国收集 ,再带入当地 , 而非中国人主动 输出 、宣传本国文化 。在两百多年后的今天 , 中国音乐 文化越来越繁荣 ,音乐体系愈发健全 ,音乐创作也呈现 百花齐放的面貌 ,更应主动将民族的优秀作品 、文化理 念带出去 ,更广泛地在世界各地传播并产生影响 ,让海 外人士对我国音乐的认识不仅停留在 一 朵茉莉花 ,更应看到茉莉花之外的满园春色 。

参考文献 :

[1]李琼 ,刘旭光 . 中国音乐艺术对西方的影响[M].北京:人民出版社,2012.

[2]钱仁康 .钱仁康音乐文选(上)[M].上海:上海音乐出版社,1997:181-187.

[3]孙建华 .解读普契尼歌剧《图兰朵》中的音乐融合思维[J].人民音乐,2010(08):70-73.

[4]高洁.阿连斯基《练习曲》Op.25No3 的民歌特征与教学分析[D].成都:四川音乐学院,2022 年 .

[5]徐昕彤,胡萍 . 阿连斯基《练习曲》Op.25 No.3 的艺术特色及演奏技巧研究[J].中国民族博览,2023(02):140-142.

[6]王玺 .两首采用江苏民歌《茉莉花》旋律的钢琴独奏曲之比较研究[D].济南:山东师范大学,2017 年 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/75217.html