SCI论文(www.lunwensci.com):

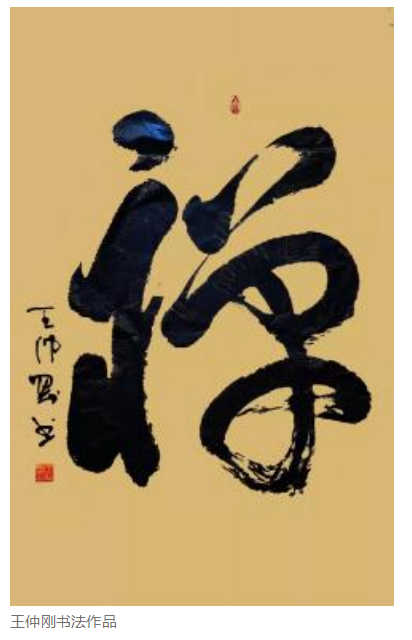

作为一名威震铁路线上的刑侦虎将,王仲刚出生入死,勇斗凶犯,持枪指挥并和战友们一起侦破了许多大案要案, 先后 16 次荣立战功,胸前挂满了熠熠生辉的勋章。

王仲刚是我心仪的公安作家。

他是一位优秀的人民警察,从警 37 年,自警员干起,而后 在刑侦科长、处长的岗位上苦干了 20 年,直至去年成为公安战 线的一名厅局级领导干部。作为一名威震铁路线上的刑侦虎将, 他出生入死,勇斗凶犯,持枪指挥并和战友们一起侦破了许多大 案要案,先后 16 次荣立战功,胸前挂满了熠熠生辉的勋章。

他又是一位著名作家,持笔写下 5 部电影剧本、数十部电视 剧本、4 部长篇小说以及散文、报告文学等达数百万字的著作, 获得过最佳编剧奖、全国和河南省“五个一工程奖”、电视剧“飞 天奖”等奖项,其笔耕已结出累累硕果。在他身上, “公安”与 “作家”已契合无间,融为一体。

王仲刚枪、笔并用,文武兼备,被誉为“王仲刚现象”。

仲刚是中原河南人。中原是我们中华文化重要的发祥地,自 古以来圣贤名流辈出,如春秋战国时期的儒圣孔子,道圣老子和 庄子,墨圣墨子,法圣韩非,字圣仓颉,东汉又一位字圣许慎, 魏晋时期综合儒道立论的大哲学家何晏、王弼,唐代诗圣杜甫、 文圣韩愈、画圣吴道子、僧圣兼翻译家玄奘,宋代形成“洛学” 的理学大师程颢、程颐和律圣朱载堉, 等等。据统计, 在《二十四 史》立传的历史人物中,河南籍的历史文化名人达 912 位,占总 数的 15.8%。现代大哲学家冯友兰, 知名作家姚雪垠、李凖等, 也是河南人。河南地灵人杰,文化博大精深。仲刚出身河南,脚 踏中原文化厚土,背靠历史名流“大山”,加上天资聪慧,勤奋 为文,成绩斐然,令人对他既赞赏又寄予厚望。

我同仲刚相知相识已有 10 年。在我看来,仲刚创作的成功 经验,主要有两点。首先,是善待生活。

这有两层意思:第一,要扎根生活。生活孕育作家,离开生 活的作家就像脱离土壤的无根的花树,必败无疑。仲刚的创作同 其警察职业生涯密不可分。在他看来, “工作和生活既是一对矛 盾,又似一对孪生姐妹。没有这几十年的刀光剑影,就没有我作 为一个警营作家的创作源泉,警察生活是我创作的沃土”。仲刚 非常敬业,又有才干和实绩,在组织长期考察之后,近几年职务 得以晋升:以郑州铁路公安局刑侦处处长之职,到南国转任广州 铁路公安局长沙铁路公安处政委,继而调回郑州铁路公安局任督 察长、副局长,再到大西北青藏铁路公安局政委,他走南闯北, 足迹遍布大半个中国。职级的提升、角色的转变和转战多地的经 历,既丰富了他的生活阅历,又扩大了他的审美视野,使其能够从更高层次和更深广度上了解人和熟悉人,从而更加有益于他的 文学创作。

俄罗斯伟大作家高尔基说生活是“人间大学”,又说“文学 是人学”。

仲刚于此心领神会。仲刚说过, “我这几十年当刑警,破不 完的案子、熬不完的夜,非常辛苦,用来创作的时间很有限。警 察这个职业,要求我让这个世界少一点罪恶,多一点安宁;文学 让我的灵魂受到洗礼,要求我用作品去鞭挞罪恶,弘扬真善美。 对我来说,这二者缺一不可”。这是他的肺腑之言。诚然,生活 给了作家创作题材和激情灵感,但是,有生活不等于就能写出好 作品。

所以,第二,要提炼生活。文学源于生活又高于生活。

“高”就得力于对生活的深入开掘和升华提炼,即典型化。 仲刚说他的作品里的人物没有原型,要说“有”,那就是“我” 和“我”身边的战友。意即他的作品不是拘泥于生活真实,所写 人物渗透了他对生活的体验与感悟,是从他的生活经验中融会贯 通而后糅合塑造出来的。如他的电影处女作《风流警察亡命匪》 中的老刑警宗民身上,就有自己的影子。仲刚以其作品为例,说 明生活与创作的辩证关系:“《喋血大动脉》这部电视剧写了 14 个故事……但它不是我曾经破过的哪一个案件的翻版。我认 为文学重在创作,而不是记录。”我以为这话讲得很到位。说实 在的,警察几乎天天触碰案子,要写破案故事几乎俯拾皆是、唾 手可得,可有些作者恰恰是迷失于中,以案写案,落入俗套,作 茧自缚,跳不出来,作品难被看好,久而久之,对自己的写作也 失去了信心和动力。所以,生活能否造就作家,还要看作者的眼 睛能否从生活中发现和感受到“美”,亦即寻找、发掘和提炼到 可写的“有意味”的东西,而后驰骋想象和联想,加以心灵化和 艺术化的处理,达到对美的新的创造。

就此而言,仲刚是值得学习和肯定的。

其次,是胸怀大目标。

仲刚已有为数可观的作品问世并多次获奖。但他仍说“自己不算成功”, “没有一部作品让他很满意”。仲刚能清醒地审视 自我,既表明他为人务实、低调、谦逊,又说明他对自己的创作 有高标准、严要求。这一点也很难得。我们有的公安作家以自己 写作量大而自炫,听不进一句逆耳之言,而写作却是原地踏步, 陷入低水平自我重复的怪圈而不能自拔。俗话说, “山外有山, 天外有天”。水平高低本是相对而言的,“一鸣惊人”有可能但 极罕见,如果有也是平时下过苦功的厚积薄发。每一个作家的创 作水平几乎都经历了一个由低到高的成长过程。水平低并不可怕, 经过学习和磨炼是可以提高的,怕的是“一瓶水不满半瓶水晃荡”。 其实,作品数量多少和是否获奖都无关宏旨,读者(观众)满意 和经得起时间的淘洗、历史的检验才是最重要的。曹雪芹一生呕 心沥血写《红楼梦》,甚至晚年因贫病交加书稿未写完就离开了 人世,但仅凭其写下的前 80 回便使此书成为后人赞叹不已的千 古绝唱。鲁迅除了杂文毕生仅有 29 个中短篇小说, 但凭一部《阿 Q正传》即登上世界小说艺术高峰,为中国文学赢得了极大的荣誉。 最近,从网上看到,德国著名汉学家顾彬因批评中国当代文学充 满了垃圾而遭到不少人的围攻,姑且不谈此言之对错,仅就他说 的一个作家要写出文学精品, 必须将作品先放进抽屉里二三十年, 而后再加修改才有传世的可能,这句话发人深思。学海无涯,艺 无止境。胸无大志,急功近利,粗制滥造而又自视过高,是难有出息的,正所谓“谦受益,满招损”是也。文艺史已证明,只有那些永 不满足、探索不已的作家,才有希望攀登上世界艺术的“珠峰”。

仲刚已是屡屡获奖但对自己却严格要求,说明他目标远大,志存高雅。 这是多么难能可贵啊!

仲刚的文学创作受到文学界尤其是公安文坛的重视。1997 年仲夏, 经公安部批准成立、诞生不久的公安文化研究所在中国人民警官大学举 办了“王仲刚影视作品研讨会”,与会的公安部宣传局领导同志和导演、 专家、学者对他的创作给予了热情肯定和颇高评价。2005 年深秋, 《人 民公安报》格外辟出专版评介他的神勇警察生涯及其电影名作,引起了 广泛关注。这两次活动我都有幸参与了。关于他的创作,我也曾写过一 些评说文字。仲刚正当盛年,事业和创作的路还很长,以其为人为文和 已达到的水平,我们有理由对他充满更高的期待。

仲刚要出文集, 邀我作序, 虽自知并非合适人选, 但唯恐却之不恭, 遂写下上面的话。权当序言。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/75113.html