SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要: 桃花坞年画是我国重要的非物质文化遗产,它身处吴地,承载着苏州人民的审美观念和文化意识,形成了 有别于其他地区年画特有的温婉、典雅特色。本文从时间线入手, 介绍了桃花坞年画从明中期至新中国成立后的历史沿革, 讲述了它在不同时期的发展情况并分析原因, 再着重介绍康乾时期“姑苏版”和新中国成立后 20 年桃花坞年画的艺术特色, 以及它的文化艺术价值。

关键词: 桃花坞年画;艺术特色;历史沿革;传承和发展

年画,又名画张、宫尖、三才, 作为我国一种特有的艺术样式, 最初是古代劳动人民新年期间粘贴在墙壁、大门上,起到美化居 室、驱邪避害的作用。作为一种雅俗共赏的民间艺术,年画在古 代城乡间有庞大的民众基础,是我们了解当时社会状况和生活习 俗的重要图像资料。不同地区的年画艺术也各有特色,呈现出强 烈的地域特点,天津杨柳青的喜气吉祥、山东杨家埠的淳朴自然 以及苏州桃花坞的典雅端庄。其中,苏州桃花坞年画在吴地文化 的滋养下呈现出江南水乡特有的气质,和天津杨柳青并称“南桃 北杨”,在众多年画中独树一帜,有“中国古意之花”的美誉。 2006年5月,桃花坞年画被列入首批国家级非物质文化遗产名录。

一、桃花坞年画的历史沿革

(一)明代晚期至清中晚期

桃花坞年画因产于苏州桃花坞一带而得名。“上有天堂,下 有苏杭”“茂苑城如画,阊门瓦欲流”,诗人总是用最美好的语 言向我们诉说着苏州的繁荣。苏州交通十分便利,其优越的地理 位置带动了当地手工业的发展,苏雕、苏绣、苏州雅扇、苏州剪 纸、苏式园林、苏式家具等,无不天下闻名,年画艺术同样不遑 多让。明清时期,苏州发达的手工业促进了桃花坞年画的迅速崛 起,据收录于日本《支那古版画图录》的“寿星图”画面所刊字 样: “万历廿五年”(1597 年)来看,苏州地区年画的出现应 不迟于万历年间。借着明清时期苏州繁荣的经济和发达的手工艺, 苏州桃花坞年画走出了自己的风格并自成一体 [1] 。苏州桃花坞 年画的历史脉络清晰明了,明中期至晚期是其发展前期。这一时 期小说勃兴、版画繁荣,图书插画应运而生,桃花坞年画雏形初 现。经过康熙朝六十余年的休养生息,桃花坞年画迎来了它的繁 荣期。市民阶级的崛起,给桃花坞年画带来了巨量的订单,据房志达先生(第一批非遗桃花坞年画传承人)口述资料,当地的年 画铺达五十家之多,著名者如王荣兴、朱荣记、朱瑞记等,每年 销售的年画数量达百万之巨, 少时也有十几万张。在这种背景下, 桃花坞年画已与杨柳青年画形成南北分庭抗礼之势。

(二)清末民国时期

近代以来,战争频繁、经济萧条、人民生活陷入困苦,年画 市场也逐渐萎缩。1860 年, 太平军东征, 攻陷苏州, 受战乱影响, 大量桃花坞店铺转移至上海旧校场一带,延续着往日的辉煌。清 光绪二年(1876 年),石版印刷术传入中国,1915 年,商务印 书馆购置对开胶印机,石印、胶印技术先后传入中国。物美价廉 的“石印”“胶印”年画结束了桃花坞年画在上海的短暂辉煌。 民国初年,月份牌开始在上海流行,这种题材亮眼、立体感强、 色彩明艳的商业广告一经问世,即刻受到社会广泛欢迎。在双重 打击下,小校场年画一蹶不振、逐渐衰落。留在苏州的年画铺为 求自保,逐步脱离原有的销售环境开始走向农村乡镇,题材也变 为农民喜闻乐见的农事类年画、节令风俗年画和戏文类年画。这 次转型无疑是成功的,它为桃花坞年画带来了新的生机。然而, 抗日战争使桃花坞年画陷入困境。至新中国成立前,苏州仅剩两 三家年画店铺还在经营。

(三)新中国时期

20 世纪 50 年代,桃花坞年画曾经历了经营低迷的时期。幸 运的是,当时的苏州市文联对此十分关注,并进行了深入的调研 和分析。他们实施了一系列有针对性的保护措施和改革方案,这 些措施让桃花坞年画重新焕发生机。20 世纪 60 年代,桃花坞年 画合作社通过招收学徒的方式, 培养了大量的专业人才。1963年,桃花坞木刻年画社在苏北、皖南、浙西等地成功举办了多次展览 和座谈会。这些努力使得桃花坞年画再次获得了成功和发展。然 而,20 世纪 80 年代以后,桃花坞年画再次陷入低谷期。年画社 工资低,人民生活习俗和审美观念的变化,以及先进印刷技术的 引进,这些因素都对桃花坞年画的发展造成了不利影响。不过, 在这个困难的时期,众多有识之士不断地推陈出新,探索出一条 符合桃花坞年画发展的新道路。他们在年画创作内容和技法方面 注入了鲜明的时代特色和设计师的个人艺术气息,从而让桃花坞 年画逐渐走向繁荣发展。2001 年,桃花坞木刻年画社正式划归 苏州工艺美院,开启了一条校企合作培养人才的新路径。这一合 作关系为桃花坞年画的传承和发展注入了新的活力,让它在当代 艺术领域继续发扬光大。

二、桃花坞年画的艺术特色

在长达 400 余年的发展过程中,桃花坞年画先后经历了两次 艺术高峰期,分别为康乾盛世年间和新中国成立后 20 年。根据现 存的书籍、雕版、传承人口述资料得知,这两个时间段桃花坞年 画销售数量之多、流传之广、影响之大远超其他时代,具有重要 的研究价值。笔者着重介绍这两个时间段桃花坞年画的艺术特色。

(一)明晚期至清中期“姑苏版”的艺术特色

桃花坞年画的兴起,得益于文人画和民间绘画的相互渗透。当 时,有这样一种现象,画工根据文人画的形式仿造年画,年画的设计也不乏文人画家的参与,明时吴门画派的唐寅、仇英等人曾多次 参与版画创作,尤其是仇英原本就是漆工,后来成为吴门派代表, 仍未间断参与民间艺术的创作, 文征明甚至有自己的“玉蓝堂”书坊, 不断地为插图版画创作画稿 [2]。这也就使得桃花坞年画具有同时代 其他地区年画不具有的雅致的特点。在明晚期至清中期 130余年间, 桃花坞年画的艺术特色可以概括为以下两个方面。

1. 构图丰满、题材多样

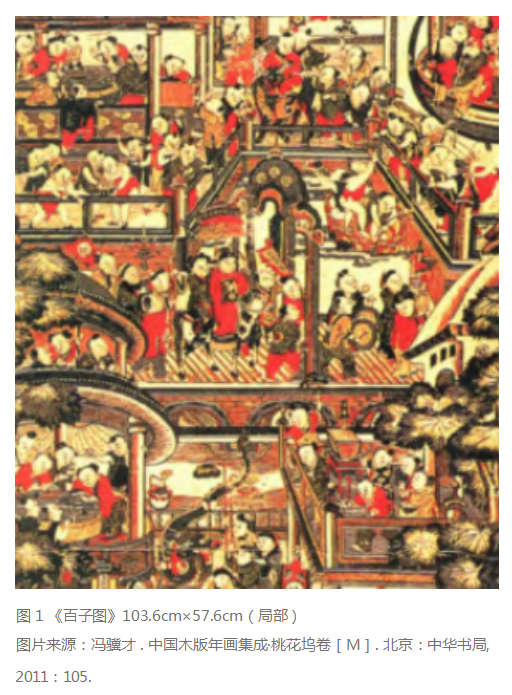

木版年画是在乡野间、土地里成长起来的民间艺术。纵观国 内不同地域、不同文化、不同时代的年画,我们可以得出一个规 律, 那就是年画的构图总是“拥挤”的, 似乎容不得一点儿空白, 但凡出现空隙,也要用祥云、谷物等吉祥元素把它塞满。这不难 理解,年画是百姓的自娱自乐,他们怎么高兴怎么来,怎么好看 怎么来,满满当当的画面象征着他们对庄稼丰收的希冀和对未来 的美好向往, 桃花坞年画也是如此。以乾隆年间的《百子图》(图1) 为例,整幅年画呈暖色调,画面契合主题,百名孩童三五成群置 于图中,或玩耍、或闲谈,表达了劳动人民多子多福的追求。值 得一提的是,桃花坞年画是民间绘画和文人画结合的产物。《百 子图》构图充盈、杂而不乱,看似元素众多,实则有内在章法。 桃花坞年画鼎盛时期种类繁多、题材多样,年画种类包括祈福纳 祥类、戏文故事类、山水风景类和历史故事类等。

2. 色彩古朴,画面装饰元素丰富,大胆借鉴西方艺术

江南水乡的润泽,吴地文化的滋养,使桃花坞年画就像一位 穿着素花旗袍,在烟雨中撑起油纸伞的曼妙女子,区别于河北武 强年画的豪迈粗犷和天津杨柳青年画的世俗吉祥,它为我们展现 了年画的另一种姿态。色彩古朴典雅、线条柔美、技法细腻是桃花坞年画的主要特点。晚明以来,在利玛窦和郎世宁等西方传教 士和画家的影响下,基于实证主义的几何透视学开始影响我国的 绘画,对中国绘画了解和掌握空间原理起到了很大作用,以致在 苏州桃花坞木版年画上有作者特意提款“仿大西洋笔意”“仿泰 西笔法”[3]。以往中国绘画中是不讲究透视空间的,但在桃花坞 年画中却看到了独特之处,从乾隆年间作品《池亭游戏图》就可 窥视到西方铜版画的影子,年画在借鉴西方艺术的同时,又不失 传统风尚和民族风格。仔细观摩桃花坞年画中的人物造型,我们 不难发现一个规律:人物五官造型极为简单,大多是寥寥几笔带 过,只交代出人物的基本神情即可。然而人物的衣着服饰和周围 的装饰元素却刻画得极为丰富。如清中期作品《瑶池献寿图》(图 2),画面主角麻姑的五官简练,船夫的脸更是直接隐去,这种 刻画手法看似简单,然而周围细致的水纹、严谨的皴法、翩飞的 大雁、华丽的服饰却不能掩盖主角的光环,这种特点下的年画松 弛有度、对比强烈,可视性强。

(二)新中国成立初期(20 世纪 50—70 年代)桃花坞木版 年画的艺术特色

1. 题材讲究,人物造型生动,以歌颂劳动人民为主

新中国成立后,桃花坞年画的发展开始走上正轨,题材也迎 来了创新。据王祖德先生回忆,当时的宣传部部长凡一同志嘱托 桃花坞年画工作人员要走进生活、走进人民,去人民中找寻它的 根,创作出人民大众喜爱的艺术。因此,年画人员走进乡村、贴 近人民, 他们笔下的劳动人民质朴、敦厚, 目光坚毅, 造型生动, 衣着得体,脸上总是洋溢着微笑,以 20 世纪 60 年代作品《传授 农业经验》为例,画面中心一老一少,农民在向年轻人传授农业 经验,左侧挺直的高粱和背后黄澄澄的稻谷预示着丰年,前端端 庄的牡丹更有富贵、圆满之意,近景与远景运用合理。透过这些 作品,我们不难看出,赞扬、歌颂劳动人民是那个年代年画创作 的主旋律。

2. 色彩鲜艳,雅俗共赏,充满生活气息

较之前作品,从画面色彩上看,此时桃花坞年画以大红、 土黄、金黄为主色调,辅以绿、紫、淡墨色,色彩鲜艳、雅俗 共赏,画面以原色居多,少用间色,画面上多采用一些装饰性 元素,营造出一种喜庆、欢欣的氛围。画面内容多是一些常见 的生活场景,如《养猪姑娘》《丰收之后》等作品,这些生活 中随处可见的场景在人群中引起了共鸣,受到了城镇、乡村人 民的一致欢迎。可以说是时代造就了桃花坞年画的变革。较康 乾时期“姑苏版”的典雅、精巧, 此时的年画更添些许生活气息。

三、桃花坞年画的文艺价值

年画往往表现着劳动人民的爱憎喜恶,他们生活于当下、耕 耘于田间,欢笑于眉眼,少一份钩心斗角,多一份率真与朴实。 桃花坞年画反映着吴地人民的生活态度和文化心理。在年画艺术 中,娃要福娃、女要美女、云要祥云、果要硕果,在古代,劳动 人民识字有限或者不识一字,但他们巧妙运用字的谐音,把对生活的祝福、期许转换出可视的图形,如清末桃花坞年画《刘海戏 金蟾》,金蟾谐音“金缠”,寓意财运滚滚、幸福美满,体现着 人们对美好生活的向往。

桃花坞年画在长达四百余年的发展历程中,有着辉煌的历 史,它鲜明的艺术风格和珍贵的历史价值在中国美术史上占有 重要地位。“姑苏版”年画在鼎盛时期远销南洋、蜚声海外, 直接影响到日本江户时期浮世绘的创作。实际上,通过考察当 时的西洋文化输入路径以及绘画体系后发现,这些浮世绘的西 洋透视画法是在学习借鉴了姑苏版的基础上产生的 [4] 。浮世绘 画家在桃花坞年画的基础上,创作出大量反映日本民间生活和 当地自然风光的作品,这些作品具有强烈的装饰性特征,人物 不追求形的神似, 而在乎设计师创作时的内心独白和情感宣泄。 桃花坞年画不但是我国民间美术宝库中的一颗璀璨明珠,而且 是中外文化交流融合的典范,为展示中华文化做出了不可磨灭 的贡献。

结语

“现在是最好的发展时机。桃花坞年画作为非物质文化遗产, 国家和社会的各个方面都开始重视它、关心它。关心只是一个方 面,如何去发展它,才是最重要的。”王祖德说。桃花坞年画自 诞生起,其艺术风格和美学特色就随着时代的变迁而改变,但它 骨子里的江南风韵,历经百年而不褪色,姑苏城的一草一木、一 砖一瓦都已深深印在它的基因里。今天,人们生活中很少需要年 画,年画已经褪去了功能的外衣,它已成为一个时代的符号。作 为中国传统民俗文化的典范,人们开始发掘年画背后的文化属性 和意识形态,我们有理由相信,在非遗语境这个大背景中,桃花 坞年画将以更加绚烂的姿态展示在世人面前,也许在不久的将来, 桃花坞年画将再次走出国门、走向世界,向世界述说古老中国的 文化魅力。

参考文献:

[1] 吕原 .20 世纪中期以来桃花坞年画嬗变研究 [D]. 天津:天津大学 ,2018.

[2] 程颖 . 清代中期“姑苏版”的几点考析 [J]. 荣宝斋 ,2005(2):187-198.

[3] 高福民 . 桃花灼灼风雨路:苏州桃花坞木版年画的形成、发展和演变 [J].苏州教育学院学报 ,2012,29(1):28-32.

[4] 侯钰琨 . 浅析受姑苏版西法影响的浮绘 [J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报 ,2021(3):62-65.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/75110.html