SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘 要】 本文主要研究了祭孔仪式中音声的符号学意义及其在构建文化和记忆中的作用 。利用符号学 、文化记忆理论 ,本文通过分析祭孔仪式中的音声 , 如近音乐乐器声 、 远音乐人声等 , 探寻其与集体记忆 、文 化认同的相互作用 。研究揭示, 祭孔仪式中的音声超越了其作为感官体验的角色 , 转化为承载深层文化和 历史意义的复杂符号体系 。这些音声符号通过仪式在参与者之间传递和共享 , 它们的持续重现既是对文化 遗产的回顾 , 也是对集体记忆的重塑 。 因此 ,仪式音声的存在和作用 ,充分展示了其在文化传承 、社群凝 聚力和身份构建中的重要性 , 为理解传统仪式在当代社会中的文化和记忆构建提供了新的学术视角和见解 。

【关键词】 祭孔仪式 音声符号 象征意义

在人类丰富的仪式文化遗产中 ,诸多要素都在以某 种符号意指而存在着 。 正如人们最为基础的感官体 验—— 声音 ,其 作 为 文 化 记 忆 和 象 征 传 承 的 重 要 媒 介 , 在仪式活动中扮演着关键角色 。祭孔从最初的家祭活 动 ,历经各朝帝王祭祀 ,逐渐升格为国之大典 。而该仪 式作为礼乐文化最为集中展现的活态载体 ,亦乐于以其 特有的声音元素构建出一个深刻的礼乐文化交 流 空 间 。 这些声音不仅在祭孔仪式的实践中起到核心作用 ,更作 为一种强有力的符号 , 承载着历史的记忆和文化的身 份 ,将古老的教义和现代的体验相互融合 ,最终达到 一 种跨越时间的文化共鸣 。反言之 ,祭孔仪式空间为声音 符号的意义生成和礼乐秩序的建构提供了基本条件 ,并 在构建礼乐文化交流和对话的意指实践中表征 了 意 义 ,因此 ,祭孔仪式空间本身也是一个整体的符号系统 , 既有对礼乐结构的文化认知 ,也有对人 、事关系秩序以及人类意义的确立和追问 。

一直以来 ,在仪式文化活动过程中 ,声音与记忆的 交织尤为显著 。祭孔仪式中的每一次乐鸣 、每一段诵 咏 ,都是对礼乐教义的重复表达 ,并以一种活生生的历 史体验 , 唤起个体和集体对传统礼乐文化的回忆和认 同 。这些声音作为符号 ,不仅传递了信息 ,更深层地象 征着文化的连续性和中华民族的凝聚力 。在这样的文化 语境中 ,探索祭孔仪式中音声的符号象征意义及其在维 护和传递文化记忆中的独特作用 ,显得尤为重要和有意 义 。本研究旨在解构祭孔仪式中的音声元素 ,探索祭孔 仪式是如何利用音声呈现出传统与现代叠加的复合内 涵 , 现场的音声又是如何参与并构建出其符号象征意义 ,并最终在维持和发展文化记忆方面发挥了不可替代的作用 。

一、文化编码:仪式、记忆与声音的交织

20 世纪 70 年代 “ 文化记忆 ”概念被提出 , 德国学 者扬·阿斯曼遂在其论著中构建了 “ 文化 记 忆 ” 的 理 论 框架 。他认为在文字匮乏的时代 , 只能借助人的 “ 记 忆 ”保存和巩固群体身份认同的相关知识 。 当人们对某 种知识有需要 ,各种有益于保护巩固相关知识的记忆方 式就会相继出现 。 囿于书写普及程度低下, “文字文本 被植入到声音 、身体 、面部表情 、肢体动作 、舞蹈 、旋 律和仪式行为中 ,记忆则借助仪式 、神话 、图像和舞蹈 保存下来”, 并以这些多样的媒介形式 进 行 展示 , 帮 助 文化在社会的变迁中保持一致 ,并通过反复使用的经典 文本 、意象符号抑或固定仪式在特定的时间和场域中实现 ,并以此来确立和巩固每一位参与成员的身份意识 。

德国学者柯马丁 一 直延续着在文化记忆视域中对中 国古代仪式的研究 ,其著作 《中国古代祭祀诗: 汉代政 治表现中的文学与仪式》 就将文化记忆用于仪式祭祀歌 的分析 。显然 ,这里的诗歌是在仪式过程中以念诵形式 得以展示的 ,是为仪式服务的 ,也是声音符号的一种特 殊形式 。而祭孔仪式作为礼乐文化知识最为集中的活动 形 式 , 仪 式 本 身 就 是 礼 乐 文 化 知 识 保 存 记 忆 的一 种 方 式 ,其中的念诵 、演奏 、歌唱 、 自然声等不同性质的声 音则是保存记忆的又一种方式 。仪式充斥着各种各样极 具符号象征意味的声音 , 而声音又依其符号角色为仪式 服务 , 并最终唤起参与祭孔仪式之集体成员的文化记 忆 。 因此 ,祭孔仪式作为国人礼乐文化记忆首要的组织 形式 ,一 直也在通过声音去满足在这种仪式组织行为下对保存和巩固礼乐文化知识记忆方法上的诉求 。

二、符号诠释:声音符号意义的理论解读

索绪尔认为符号由能指和所指构成 ,其所具有的表 征功能与意义紧密相连 。在此基础上 , 巴特开始研究符 号意义的生成过程 , 主张符号学的 “ 意指 ”分为直接意 指 系 统 和 含 蓄 意 指 系 统 , 即 能 指 和 所 指 的一 种 关 系 模 式 。那么符号和意义之间到底是何种关系? 符号意义究竟是如何实现的呢?

首先 , 面对这两个问题 ,一定要明确意义不在场才 是符号化过程的前提条件 。在意义传达过程中 , 当某些 成分缺席或未充分在场时 ,符号就作为缺失成分的替代进 行表意 ,而这类缺场的存在正好为符号意义的解释过程获 得了展开的动力 。孔子曰:“祭如在 ,祭神如神在。” 但由 于祭祀时祖先或鬼神都不在场 ,才需要将其替代物置于祭坛之上 。显然 ,意义的缺席才是符号介入的根本前提 。

其次 ,要确信符号之所以存在 ,必有意义。 “任何 感知 , 只要能被当作意义的载体 ,就成了符号。” 符号需 要感知作为载体 ,但严格意义上感知的 本 身 并 非 符 号 , 而是载体的感知与该感知所具备的意义间的关系 。 比如 声音作为一种感知 ,可以成为一种符号 ,但只有当声音 与其携带的意义产生某种关联时 ,声音才会成为真正意 义上的符号 。然而 ,符号在表意过程中常呈现出看似矛 盾的两个立场: 一是事先尚未解释出来的意义缺场 ,促 使符号化活动向解释方向行进 ;二是符号必有意义论下 意义终将被解释出来的意义在场 。两个立场在符号过程 中始终保持着这种张力 ,无疑是符号活动最基本的动力 所在 。譬如在祭孔仪式中, “礼乐 之 道 ” 的 意 义 缺 场 , 亟待通过可以感知的声音符号敦请参与者将 “礼乐之道 ”的意义解释出来 ,完成其作为符号所承担的表意功能 。

最后 ,要明白对意义无论进行何种解释也都是解释 。为了厘清其中的具体含义 ,需要对符号化过程中三个阶 段三种不同的意义进行区分 。第 一 阶段 ,符号的发送者 会发出一个起始的意图意义 ;一旦到了第二阶段将符号 发出 ,符号信息就成为一个携带意义的符号文本 ;第三 阶段则进入到解释环节 ,符号信息接收者解释意义 ,最 终完成符号意义的实现 。然而在人们日常生活的符号活 动中 , 三种意义的解释有可能表现出不 一致 ,基于人们 举行符号活动本身即是对该符号活动意义的追 求 原 则 , 人们会努力对活动进行各种各样的特殊文化布置和安 排 , 以期保持三种意义的 一致性 ,最终完成某种信息的 传递 。 当然 ,接收者的解释未必可以完全回到初始的意 图意义和中间的文本意义 ,但接收者蜕变为解释者而进 行的解释意向使符号具备了意义 。特别是在文化信息的 传递活动中是格外倚重解释环节的 。而意义的生成更是 与接收者的接收效果成正比 , 因此 ,解释的有效性才是符号意义存在的关键 ,也是实现意义的终极环节 。

无疑 ,符号是人类文化中一种最为有效的信息传递 方式 ,其惯以个人的联想思维和集体的约定俗成 , 以某 类客观存在的又或联想而来的可感知的外在事物来反映 特定时期 、特定场域下人的观念意识和彼时的文化现 象 。符号可以直接意指现实世界的各种事物 ,也可以含 蓄意指某种情感 、权利等抽象 、象征性的概念 。正如霍 尔所说: “我们用于表述带有意义的词语 、声音或形象 的总的术语是符号。” 当可直接感知的 、客 观 存 在 的 声 音符号被放置于一定的仪式场域空间时 ,所有的声音元 素即会被视为一种文化符号来表达某种意义 ,完成外显 之声音符号形式经由想象与联想的个人中间环节 ,最后 直达个人心理上某种意义的领悟 。就此层面而言 ,对于 祭孔仪式中声音符号探究的真正意图就在于让大家孜孜不倦地去追寻某种尚懵懂且暂不自知的 “ 礼乐之道 ” 的意义存在 。

三、音声纵横:祭孔仪式声音符号的意涵与维度

2014 年 8 月 , “欧 洲 中 国 音 乐 研 究 基 金 会 ”第 18 届国际研讨会在丹麦奥胡斯大学举行 。大 会 以 “ 声 音 、 噪音和日常生活: 当代中国的音景 ”为主题探讨声景在 中国的呈现 。这也显现出民族音乐学研究对象从单纯音 乐研究 , 拓展到纯粹声音陈述 ,再转 向 “ 仪 式 中 音 声 ” 的逐渐铺展 。在仪式场域中, “声 ”作为最基础的概念, 涵盖了从风吹草动到乐器演奏的所有听觉现象 ,是最广 泛的声响表达 ,反映着仪式中自然和人文环境的基本声 景; “声音 ”则具体为人耳可以听到的任何声波或音波, 包括人的言语 、音乐以及仪式中的各类声响 ,是仪式中 传递情感 、教义和文化身份的重要媒介; “音声 ”更适 用于具体文化语境 , 尤其指语言或音乐中 的 特 定 声 音 , 强调的是声音的结构性或语言性特点 ,在仪式中 , 它通过特定的语调 、节奏来传达更深层的文化和象征意义 。

自此, “音声 ”引起了音乐学界的广泛关注 。如薛 艺兵教授将 “ 仪式音乐 ”作为其研究对 象 的 核 心 概 念 , 认为仪式环境中的各种声音都可能具备音乐属性而成为 仪式音乐的研究对象 。项阳教授的 “ 音声技艺类 ”非遗 概念则是指 “具有声音和技艺的样式 ,涵盖音乐 、戏曲 、 杂技 、民俗等”。 但是 ,无论是何种说法 ,均是在强调音 乐文化所生存的土壤 , 主张文化之语境 。 由此 , 在仪式 场域中无论是 “音乐”“声音 ”还是 “音声”, 它们从来都 不单单是 “声 ” 的物理形态 , 而是文化语境中的丰富表 达 ,不仅仅是听觉的感知 ,更是连接现实与超验 、个体 与集体的桥梁 。每 一 次声响都可以被视为对文化传统的回应和再现 ,无论是自然的风声 、乐器的和鸣 ,还是人的诵读和歌唱 ,它们都在以不同的方式强调其生存的土 壤 , 即仪式音声的文化语境 。在这个语境中, “声 ”“声 音 ”和“音声 ”不再是孤立的听觉现象 , 而是文化表达的 多维符号 ,是人们理解和体验仪式的窗口 ,也是文化传 承和创新的载体 。故笔者将依据曹本治 “ 仪 式 中 音 声 ” 采用的 “ 近— 远 ”两级变量思维方法 , 以浏阳文庙祭孔 仪式为例 ,具体解析个中的音声形态和形态所处之语境, 并从“符号— 象征— 意义 ”的层面去阐释贯穿于整个祭孔仪式的各种声音符号在该特定场域中的象征意义 。

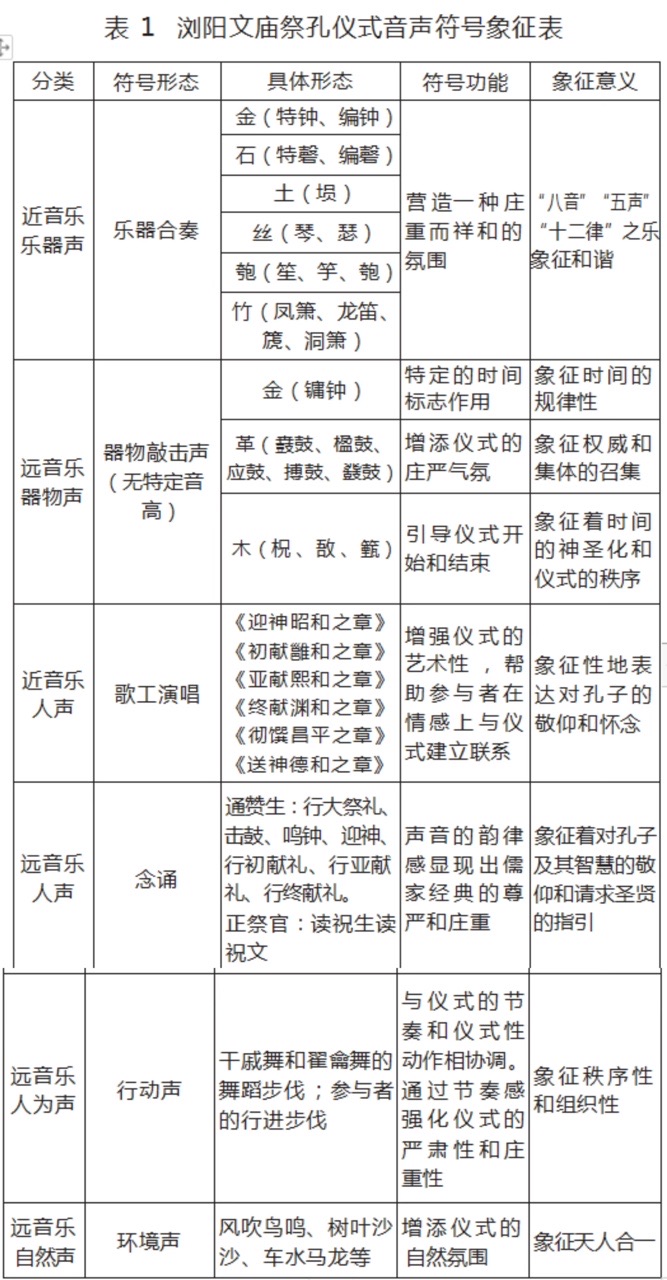

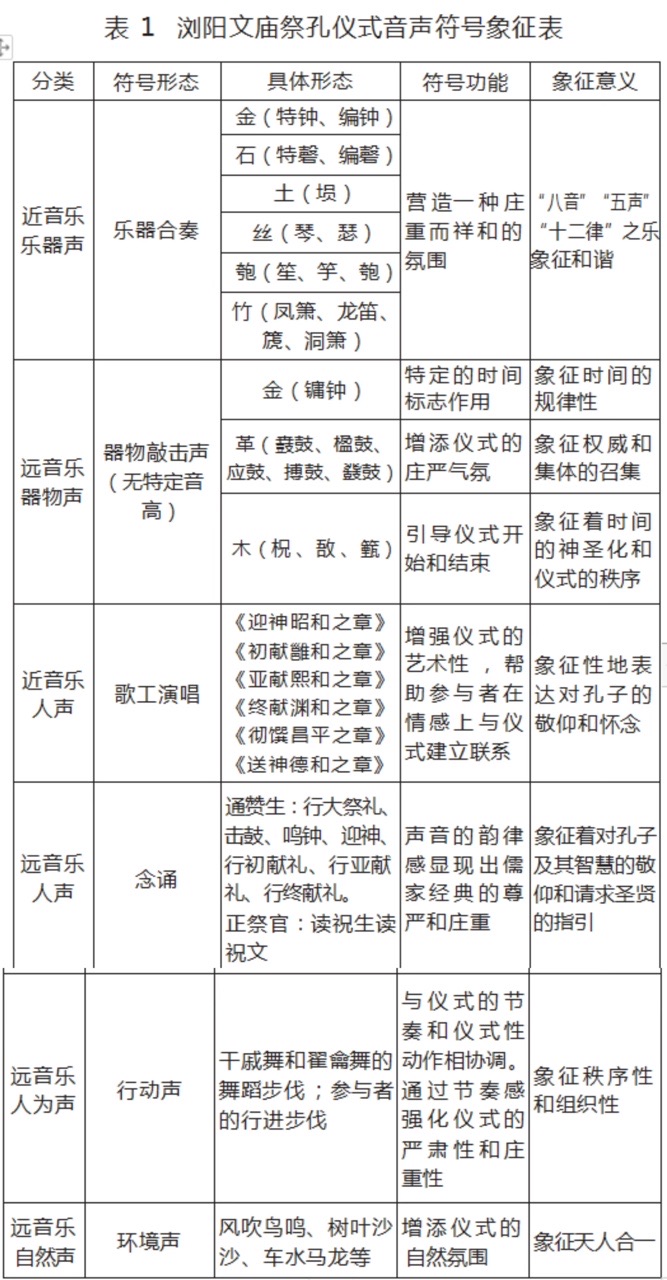

如表 1 所示 ,在祭孔仪式这一深具文化象征意义的 活动中 ,声音扮演着至关重要的角色 ,尤其是在保持和 传承仪式传统方面 , 每 一种声音元素都有其独特的作用 和意义 。其 一 ,保持了仪式的传统韵味 。仪式中历史悠 久的乐器 ,如编钟 、编磬 、古琴 、笙等 , 为仪式营造了 庄重而神圣的氛围 。这些不同材质的乐器发出的各具特 色的声音与旋律相结合 ,最大程度上保留了仪式的传统 形式 , 以维系仪式精神的传递 。而这些古乐器所奏出的 音乐旋律 ,在展现每一种古乐器声音美的同时 ,更致力 于表现音乐元素间相互协调 、节制达成的平衡状态 , 以 期体现礼乐文化中关于和谐 、平衡与秩序的理念 。其 二 ,传递了礼乐文化教育之深义 。诵读祝文的声音不仅 是对经文内容的传达 ,更是对礼乐教育和道德观念的传 播 , 如仁义礼智信等礼乐文化的社会主义核 心 价 值 观 。 通过朗诵 ,经典文本中的教义被赋予了生命力 ,诵读者 则也通过自己的声音 ,将古代智慧与现代生 活 相 联 结 , 让仪式成为一种活的教育 。也正是这种对孔子教诲的尊 重和传承的不断强化 ,礼乐之道得以在不同代际间薪火 相传 ,并在现代社会中依然生动和有意义 。其三 ,增强 了凝聚力和身份认同 。祭孔仪式中的集体参与 ,通过共享的声音体验加强了参与成员之间的联系 。这种集体声音体验加深了参与者对仪式的情感投入 ,也强化了他们 对礼乐文化传统和集体身份的认同 。譬如仪式中的歌声 以其深情而庄严的旋律表达着对孔子的敬仰 ,促进了参 与者之间的情感共鸣和文化认同 。这种共鸣是个人对礼 乐教义的情感链接 ,也强化了集体对文化传统的认同和 尊重 。基于上述多重作用 ,声音业已发展成为祭孔仪式中一个不可或缺的重要元素 。

阿斯曼文化记忆理论提到 “某种集体形象的建构则依托各种文化层面上的符号和象征(文本 、意象 、仪式)”。显然 ,对于祭孔仪式声音符号象征意义的剖析亦需结合 文化记忆从时间 、媒介和功能三个维度进行理解 。从时 间维度看 ,祭孔仪式声音符号是历史流变中的坚定见证 者 。祭孔仪式音声作为历史的回声 ,通过每 一 次仪式进 行重复 ,将过去的智慧和现代的体验紧密编 织 在 一 起 , 形成了一条历史和文化的连续线 。这些声音作为文化记 忆的载体 ,确保了仪式中的教义 、价值观和精神财富得 以代代传承 , 每 一 次重现都是对文化根源的新诠释 。在 媒介维度上 ,祭孔仪式声音符号成为文化传递和沟通的 通道 ,作为传达信息和情感的工具 。祭孔仪式搭建了 一 个文化互动和交流的平台 ,在仪式音声的共振中 ,个中 教义 、神圣氛围和集体情感得以广泛传播 ,促使文化记 忆在参与者心中生根发芽 。在功能维度上 ,声音符号在 维系集体记忆和文化认同中发挥着关键作用 ,是文化传 统的一种表达方式 ,也是群体认同感和连续性的重要推 手 。通过参与共同的仪式活动 ,个体经历了一次次记忆 的激活和认同的确认 , 塑造出一个鲜活的文化生态 。综 合来看 ,祭孔仪式声音的意涵在这三个维度中不断地被 更新和丰富 ,在连接过去与现在 、个体与集体以及传统 与创新中发挥着多重作用 ,形成了一个复杂而动态的文化记忆网络 ,也促使祭孔仪式成为活动的文化记忆库 。

四、记忆回响:仪式音声与集体记忆的共鸣

洛克曾指出: “在有智慧的生物中 ,记忆之为必要, 仅次于知觉。” 由此 ,记忆与可感知的声音一样 ,对于人 类而言都是十分重要的 。心理学家巴特利特以实验证明 记忆者个人态度 、信仰等社会因素会影响记 忆 的 过 程 。同时他也强调 ,记忆绝不会是个体对某个对象的简单复制 , 而 应 把 记 忆 视 为 在一 定 社 会 条 件 下 记 忆 建 设 的 过 程 。基于此 , 哈布瓦赫在社会学领域开始对记忆展开系 统研究 ,指出 “存在着一个所谓的集体记忆和记忆的社 会框架 ,从而将我们的个体思想自身置于 这 些 框 架 内 , 并汇入到能够进行回忆的记忆中去。” 因此 ,在 “记忆回 响 ”这一 概念中 ,祭孔仪式中的音声符号被视为集体记 忆的载体和传递工具 ,正如哈布瓦赫所强调 ,记忆不是 个体孤立的产物 , 而是在社会互动和共享的文化框架中形成的 。

阿斯曼在文化记忆理论中进 一 步拓展了记忆的层次 和深度 ,强调记忆作为一个集体构建的文化成果 ,是通 过具体的形象 、文本 、仪式和场所来传递和保存的 。诺 拉的 “ 记忆场所 ”理论则将特定的物理和心理空间视为 记忆的锚点 ,证实并非 “ 集体灵魂 ”或 “ 客 观 的 头 脑 ” 在操控记忆 , 而是在 “借助符号和象征的社会 ” 中 , 特 别是仪式音声作为一种活的记忆场所 ,其仪式化的重现 不仅是对过去的缅怀 ,也是对社群未来的塑造 。祭孔仪 式作为集体经验和文化身份得以保存和传递的场所 ,激 发了个体与集体的文化认同和情感联结 ,音声的共鸣使 个体与集体在达成纪念往昔目的的同时 ,也完成了对文 化遗产的理解和对未来记忆的塑造 。显然 ,祭孔仪式中 的音声是文化和历史的共鸣 。音声的每次鸣响 ,都是对 文化记忆的再现和延续 ,展现了其动态性和多维性 ,也 体现了声音在仪式 、记忆和文化构建中的复杂作用和深远影响 。

然而 ,这种集体记忆何以维系? 即群体的记忆应该 如何进行传播和保持呢? 康纳顿在 《社会如何记忆》 一 书中认为 ,集体记忆不是某个群体中个体记忆的简单集合 , 而已经上升为社会记忆的主体 ,成为特定社会群体的记忆 。康纳顿认为这种社会性记忆只有在 “ 纪念仪式 上才能找到 。但是 , 纪念仪式只有在它们是操演的时 候 , 它们才能被证明是纪念性的”。 简 而 言 之 , 社 会 往 往是通过纪念仪式来传递其记忆的 , 因仪式需要借助身 体实现 ,社会就会通过这种基于感知的身体化实践来传 递和维持其自身的记忆 。但实际上在祭孔仪式中 ,音声 的影响远超过单纯的听觉感知体验 ,仪式中的各种声音 都有可能唤起参与者对历史和文化传统的记忆 , 引起对 孔子教义的情感共鸣 , 引发参与者对礼乐文化历史的深 层探寻 。 比如 ,祭孔仪式现场经文的朗诵不只是口头传 承 ,更像是穿越时空的呼唤 ,触动着参与者对教育和道 德的深思 。作为 一种历史传承的实践 , 每位参与者都能 通过听觉感知在时间的长河中找到自己的位置 。而古乐 器本身的空灵旋律则唤起了对古代仪式场景的想象 ,加 深了个人对文化遗产的情感联系 。在仪式活 动 过 程 中 , 各种古乐器声音 一 直在默默地铸造着文化的连续性 ,助 力仪式成为超越时空的文化交流和传承的 桥 梁 。可 见 , 声音的力量使参与者之间的文化纽带愈发紧密 ,通过声 音促成的集体记忆不但加深了群体成员对传统的认同 感 , 也为礼乐文化的持续传承提供了坚实的基础 。 因 此 , 祭 孔 仪 式 中 的 音 声 不 仅 是 文 化 表 达 的一 种 重 要 媒介 ,也是构建和维持集体记忆的一种有效传播工具 。

五、结语

随着时代的发展 ,祭孔仪式音声正经历着 一 系列变 化 , 如传统乐器声音的现代化处理和诵读形 式 的 创 新 。 这些变化在使仪式更贴近现代社会的同时 ,也对仪式的象征性和记忆传承带来了挑战 。未来 ,在推动传统礼乐文化的传承和发展的过程中 , 找到传统与现代之间的平 衡就显得尤为重要 。总而言之 ,祭孔仪式中的音声是连 接过去与现在 、传承礼乐文化的重要桥梁 ,其在保持文 化连续性和促进文化传承中的作用不容忽视 。通过对这 些声音元素的深入分析 ,不仅能更好地理解祭孔仪式的 文化和教育意义 ,还能从中获得如何在现代社会中保护和发展传统文化的启示 。

参考文献 :

[1][德]扬·阿斯曼 .文化记忆:早期高级文化中文字 、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译 .北京:北京大学出版社,2015.

[2][瑞士]费尔迪南·德·索绪尔 .普通语言学教程[M].高名凯,译 .北京:商务印书馆,1982.

[3][法]罗兰·巴尔特 .符号学原理[M].王东亮 ,等译 .北京:生活·读书·新知三联书店,1999.

[4]赵毅衡 .符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2016.

[5][英]斯图亚特·霍尔 .表征[M].北京:商务印书馆,2005.

[6]薛艺兵 .神圣的娱乐:中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究[M].北京:宗教文化出版社,2003.

[7]项阳 . 民间礼俗:传统音声技艺形式的文化生存空间[J].中国音乐,2008(03):3-8+31.

[8]王蜜 .文化记忆:兴起逻辑 、基本维度和媒介制约[J].国外理论动态,2016(16):12.

[9][英]约翰·洛克 .人类理解论[M].关文运 ,译 .北京:商务印书馆 ,1983.

[10][法]莫里斯·哈布瓦赫 .论集体记忆[M].毕然 ,金华 ,译 .上海:上海人民出版社,2002.

[11][美]保罗·康纳顿 .社会如何记忆[M].纳日碧力戈 ,译 .上海:上海人民出版社,2000.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/75096.html