SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】 伊秉绶是清代碑学运动的代表书 家 , 他的行草书具有十分 浓厚 的颜体 意味 , 同 时 又不失 自我特 色 。 然 而 , 由于他的隶书太过耀眼 , 导致其行草书在一定程度上被埋没 , 未得到足够的重视 。 伊秉绶的行 草书与他的装饰性隶书风格不 同 , 端正雅致又不拘一格 , 在技 法上表现 出极强的包容性 。 尽管 学术界有 时 会对伊秉绶的行草书进行论述 , 但真正深入的研 究仍十分 匮乏 。 因此 , 本文主要对伊秉绶 大字行草书 的技 法特征与取法观念进行深入分析 。

【关键词】 伊秉绶,大字行草书,颜真卿,篆隶

伊秉绶 , 字组似 , 号墨卿 , 又号默庵 , 福建汀州宁 化人 , 故又称 “ 伊汀州 ”。 他乾 隆十九年(1754 年 ) 生 于一个官宦之家 , 乾隆三十四年(1769 年) 补生员 , 乾 隆 四十 四年(1779 年 ) 中举人 。 而后 嘉庆 四年( 1799 年 )任广东惠州府知府 , 后因故谪戍军台 ,但后来又升 为扬州府知府 。伊秉绶以隶书闻名于世 , 很少有人知道他的行草书在清代亦是独树一帜、风格独特。

马宗霍在《霋岳楼笔谈》 中提到: “世 皆称伊汀洲 之隶 , 以其古拙也 。然拙诚有之 , 古则未能 。独其以隶 笔作行书 , 遂入鲁公之室。” 可见 , 马宗霍认为伊秉绶 的行草书没有得到应有的评价 , 认为他的行草书水平甚 至超过了他的隶书 。 马国权也对伊秉绶的行草书评价 道: “谓能得颜真卿之神髓 , 师颜真卿之所师 , 瘦劲而 善于变化 , 笔力活跃 , 如钢线盘曲 ,劲而复虚 , 若蛛丝 络于诸壁上。” 由此可知 , 他的行草书主要师法颜真卿, 并用篆隶笔法书写 , 虽未曾得到书坛的重视 ,但他 的行草书足以动人。

一、伊秉绶大字行草书的风格来源

清代乾嘉 以来 , 考据学盛行 , 朴学大兴 。学者们着 力于金石考据 , 出现了访碑热潮 , 加之新材料的出土, 不仅让书法取法对象的范围空前扩大 , 同时带来 了书法 意识的转变。逐渐地 , 帖学式微 ,碑学兴起 ,篆隶复兴, 大字书法作品占据主流 。大字行草书作品在明代 中后期 已成风气 , 盛行至今 。前有王铎 、傅山等以传统帖学笔 法作大字行草 , 加之以线条缠绕和重心摆动 , 后有赵之 谦 、吴昌硕等将魏碑融入行草 。 由于帖学本身的技法 限 制 , 以传统帖学笔法作大字较为困难 , 乾嘉时期及 以后 的书家群体大多尝试将魏碑引入行草 , 而伊秉绶则充分 结合篆隶 、唐碑入行草书 , 同时可见许多秦汉砖瓦文 的 字法与特征。故而他的风格以汉、唐为起点 ,崇尚拙趣; 用笔沉着浑厚 , 善用 中锋 ; 结体宽博饱满 , 整体又轻松 安逸 , 格调不俗 。伊秉绶的大字行草书风格来源于 以下几个方面:

( 一)伊秉绶深厚的家学与儒学渊源

伊秉绶的父亲伊朝栋师承雷鋐 , 通程朱理学 。他 的 老师阴承方也是清代名儒 ,教授他宋儒之学。 《清史稿》 记 载: “ 秉绶承其父朝栋学 , 以 宋 儒 为 宗 。” 焦 循 在 《 雕菰集》 中写道: “见公(伊秉绶 ) 之起居言笑 , 蔼 然 君 子 儒 也 。 雷 翠 庭 先 生 , 理 学 名 儒 也 , 于 公 为 乡 前 辈 , 公读其书 , 守其学 ,故学纯而品正。” 伊秉绶在给吴 贤湘 的信 中 写道: “ 幸 省程朱后 , 学圣贤而得入手之 功。” 伊秉绶终生恪守宋儒理学 ,他的儒学背景奠定了他 对雅正基调及书法中学问文章之气的追求 , 为他在人格定位、审美取向上提供了理论依据。

(二) 大字书法兴盛推动技法拓展

明清之 际 , 由于造纸技术与制笔工艺 的发展 、厅堂 形制的改变以及江南地区经济的发达 , 大字立轴书法开 始兴盛 。大字书法的悬挂用途 , 致使在书法创作中力量 的释放 、空间的对比成为书法作品的重要一环 。与 明前 “ 书斋把玩式 ”书法有所不 同 , 大字书法需要创作者在 书写 中 “ 中实 ”, 不可露怯 ; 而传统帖学所传承的技法, 为了空间制式 的 需要 , 线条需左右缠绕 , 这就 显得 力 弱 、气短 、琐碎 ,难以满足这种需求 。然而 , 篆隶笔法 的藏锋逆行可以在势大 、力沉 的同时 , 化繁为简 , 写 出 饱含张力的线条 , 也没有过多的牵丝连带 , 篆隶笔法在此时恰恰满足了这种需要。

(三) 对于篆籀笔意的追求和训练

在乾嘉时期 , 随着篆籀古体书资料 的大量 出土 , 学 者群体也都开始关注字学与 《说文》, 这也导致书家群 体普遍开始追求 “ 篆籀笔意 ”。 从伊秉绶 的诗作 《散 邑 铜盘歌》 可以看出 ,伊秉绶曾学习过《散氏盘》。 谢章铤 在《赌棋 山庄词话》 中提到: “墨卿每朝起 , 举笔悬画 数十圜 , 自小累大 , 以极匀圆为度 , 盖谓能是 , 则作书 腕力 自健。” 由此可以看出伊秉绶在中锋控笔上也颇下 苦功 , 并追求 中锋 圆转 、 点 画 力度 。 通过训练篆籀笔 法 , 他 的笔法得以与行草书相兼容 。 从他的传世篆书《诗摹书学联》 (见图 1) 可以看出他对篆书的理解以及对中锋控笔的把握。

(四) “喜收藏、精鉴赏 ”使得眼界开阔

伊秉绶的丰富收藏和广博见识为其书法风格 的拓展 提供了坚实的基础 。伊秉绶曾为太子傅朱珪 、大学士刘 墉和纪昀的学生 , 与 阮元交好 , 并与翁方纲 、孙星衍、 桂馥 、黄 易等学者多有交往 , 广泛见识了各种金石精 拓 。 随着乾嘉朴学之风的兴起 , 学者群体开始关注碑帖 收藏与考据 。伊秉绶所收藏的金石拓片数量多且质量极 高 , 包括《集王羲之书圣教序》《乙瑛碑》《张猛龙碑》《衡 方碑》《瘗鹤铭》 等 。他也 曾题跋 《 嵩山太室石阙铭》: “ 此本稚生畴万诸纤画皆明 , 真数百年前拓本 , 后三行 曲至阙至左侧 ,庸工多不拓之 ,而此具备。” 这足以证明 他的视野开 阔 , 关注了书体演进期间尚未成熟的文字遗 迹 ,从而能够跳脱传统的“ 既定之法”, 获得更大的创新空间。

(五) 深受《裴将军诗》 与李东阳的影响

伊秉绶的大字行草书风格与颜真卿的 《裴将军诗》 面貌相似 ,但用笔更为瘦劲 , 有几分李东阳遗韵 。“伊秉缓与法式善交往密切 , 且有文字资料证明伊秉缓 曾在法式善家 中 留宿 , 而居住期间法式善正在编纂李东 阳 的 年谱: ‘余编涯翁年谱 ,稿初就 …… 及前五卷开雕于京 师 …… 剞劂褚墨之费则出于李载园 , 方春之 , 伊墨卿居 于此 …… ’法式善的诗中曾说: 书 己西涯似 , 人原北海 流 …… 伊秉绶的篆隶功底和对于整体空间分割的敏感度 要高于李东 阳 , 且在行草书中加入篆隶书造型 , 所 以伊 秉绶的行草书比李东阳的格调要高许多。” 伊秉绶在此 时学习李东阳的书法 , 看来也是情理之中的事 。伊秉绶 的小字行草书则比大字行草书更似李东阳 。伊秉绶大字 行草书所学习的 《裴将军诗》 是书法史上少有的破体书 的代表作 , 今有墨迹 、拓本与刻本传世 , 其真伪 问题在 此不做讨论 。此帖整体用笔几乎全以中锋 , 然而结字十 分灵活 , 混合楷 、行 、草三体为一 , 大多以圆笔运转,故而雄浑开张 ,伊秉绶深谙此法。

二、伊秉绶大字行草书的技法特征

伊秉绶以隶书闻名于世 ,在长期 的书法实践 中 , 其 行草书与隶书的书写习惯 、技法特征 、取法导 向和审美 定位必然相互交 织 、相 互 融合 。 他在青年时便中举留 京 , 得到刘墉 、纪昀的亲自指点 , 又与翁方纲 、孙星衍 等名流交集甚密 , 或因受到这些大家的熏染 , 眼界豁然开朗 , 自此书风有了巨大变化。

( 一)执笔: 坚守师承龙睛之法

伊秉绶在乾隆四十九年(1784 年) 甲辰科的会试中 取得了第四名的好成绩 , 被任命为国子监学正 。此后他 游走于各位公卿门下 , 师从刘墉学习书法 。包世 臣 曾 回 忆到他与伊秉绶最初相识之时 , 伊秉绶已经是刘墉的弟 子 , 便向他询问刘墉的用笔之法 。伊秉绶说: 指不死则 腕不活 ,将笔杆置于大拇指 、食指 、 中指 的指尖 , 稍 以 爪佐笔杆外侧 , 使得大拇指与食指形成一个圆圈 , 这就 是古人的“ 龙睛法”。 而包世臣提出 :看刘墉的字迹 ,似 乎不是如此执笔 。 伊秉绶说自己曾经请求老师当面作书 , 这个方法绝不会误人 。后来包世臣又遇到十五岁便开始给刘墉研墨抻纸的周姓人 , 便又向他问起刘墉 的执 笔之法 。周姓人说: 刘墉写字不论是大字小字 , 其用笔 都像舞动翻滚的龙一样灵活 , 笔杆随着手指转动 , 有时 笔杆甚至从手中脱落 。包世臣跟他讲了伊秉绶 的说法。 周姓人便一语道破天机: 刘墉在为客人写字时使用 “ 龙 睛法”, 自称为运腕 ,其实并非如此。 由此可知 ,刘墉的 执笔法其 实有 内 外两套 。 而伊秉绶对刘墉传授给他的 “ 龙睛法 ”深信不疑 。包世臣又将伊秉绶与刘墉另一位 弟子陈玉方进行比较 , 发现虽然二人所学一致 ,但 陈玉 方对于 “ 龙睛法 ” 的坚持不如伊秉绶 , 因此其书法水平 比伊秉绶略胜一筹 。在包世 臣看来 , 这种执笔法对于行 草书存在一定的限制 。这种执笔法的优劣显而易见 , 对 于静态书体可能大有裨益 ,但 “ 指死 ”使得行草书 的姿 态并不十分灵动 。不过恰恰这样执笔也使伊秉绶的大字 行草书点画沉着圆转 , 让其 以厚重 、雅正取胜 。对于这 种执笔法的坚持 , 可以说在某种意义上限制了他 , 也在某种意义上成就了他。

(二) 用笔: 复本求行草书于篆

张怀瓘在《评书药石论》 中提到: “书复于本 , 上 则注于自然 , 次则归乎篆籀 ,又其次者 ,师于钟王。” 伊 秉绶对于篆书的学习 ,将篆籀笔意融入进行草书恰恰是 一种复本 。伊秉绶的篆书作品存世不多 , 且多是临摹作 品 , 应该是他并不以篆书为主攻方向 , 而是追本溯源, 以篆书来滋养其他书体 。他 曾有诗云: “摹来缪篆笔逾 精。” 他的行草扎根于颜真卿的风格 , 因为颜氏在唐楷 中最接近于篆隶 。而后他将行草与篆隶相融合 , 也是 因 为他意识到颜真卿之上更有渊源 , 故而 由隶及篆 , 不断 向上求索 。他将这种篆籀气融入行草书之中 ,将复杂 的 帖学行草书笔法简化 , 整体起伏较小 , 使得点画饱满有 张力。伊秉绶的玄孙伊立勋在《石琴吟馆题跋》 中写道: “扬州公之字 , 先学二王 , 略参颜柳 ,而以小篆笔法运入 行草 ,遂 自成一家 , 别有一种古趣逸致 。学力天资 , 兼而有之。”

(三) 运笔: 以肩或肘作为支点

王潜刚在《清人书评》 中 曾评论说: “以墨卿之书 测之 , 当是用臂用肘时多横平竖直 , 顾视不凡。” 大字 因尺幅需要 , 除大弧度曲线的圆转需求外 ,对书家手腕 运动的需求并不强烈 。亦如上文所说其恪守 “ 龙睛法 ”, 因 “ 指死 ” 的执 笔法 、横竖点画多平正且粗细变化不 大 , 故而大致可以判断伊秉绶在书写中毛笔绝大多数的 时间是垂直于纸面 , 运笔的支点应为肘或肩 , 与传统帖 学以手指或手腕为支点的运笔方式拉开了差距 。伊秉绶 使用这种运笔方式 , 让笔画横平竖直 、粗细匀称 , 并加之以适度的曲线 ,使得作品最后以端正雅正示人。

(四) 结字: 广汲古法以意味胜

沙孟海在《近三百年的书学》 中提到: “伊秉绶是 用颜真卿的楷法写隶字的 ,但 同时 , 他也用隶的方法来 写颜字 。用隶的方法写颜字 , 真是 ‘ 师颜之所师 ’。” 此 外 ,他的传世作品《临瘗鹤铭轴》, 颇得其韵味。伊秉绶 还有诗云: “吾爱华阳逸 , 千秋见鹤铭 。晋人遗大字, 江水落疏星 。仙羽重逢化 , 斯文若有灵 。抚碑听雌泪, 所得在名亭。” 他的行草书作品虽以颜体行草为主要面 目 ,但处处可以看出其取法的广泛性 。他在创作 中也时 常使用特殊的字法 , 或是来源于秦篆汉碑 , 或是来源于 砖瓦 陶文 。从结构上说 , 其大字行草并非将 中 宫 收紧, 大多是字内空间宽绰的外拓法 , 以 曲线缠绕 , 用势将 四 周空 间撑满 。总体来说 , 他的作品还是以雅正为主要基 调 ,对空间的把握恰到好处 , 整体宽绰充实 , 又极富有意味。

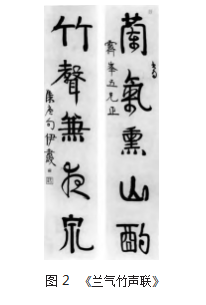

(五) 章法: 平稳从容善用破体

伊秉绶在大字行草书的创作中 , 其章法平稳 , 行列 重心几无摆动 , 这种章法亦是来源于篆隶 旧体铭石书。 他用墨多润而不洇 , 少枯笔飞 白 , 从容不迫 , 笔墨清淡 且耐人寻味 。重心摆动 、夸张空间虚实对于伊秉绶来说 并不存在技术上 的 问题 , 而是有意识地选择了这种章 法 , 以端庄雅正的面貌示人 , 彰显出士大夫阶层的庙堂 气和学问文章之气 。 由于对颜体的深入学习 , 伊秉绶在《裴将军诗》 中大量运用了破体样式 , 这种风格成为其章法布局的重要组成部分 。绝大多数伊秉绶的行草书作 品都融合了楷、行、草三体 ,有的甚至还融合了篆或隶、 楷 、行 、草 四体 。他 的 《兰气竹声联》 (见 图 2) 便是 四体融合的作品 , 其墨色均匀 、重心平稳 、字形方整,极富艺术感染力。

三、伊秉绶大字行草书的取法观念

清入关 以来 , 由于皇帝的喜好 , 主流书坛崇尚董其 昌、赵孟頫等人的秀美书风。然而 ,伊秉绶却跳脱其外, 有意识地远离时代流俗 。《昭代尺牍小传》 说他 “ 独不 喜赵文敏 , 盖不 以其书也。” 可见伊秉绶应是赞同傅山 的观点: “予极不喜赵子昂 , 薄其人遂恶其书 , 痛恶其书浅俗如无骨。”

当今所流传的伊秉绶的大字行草书作 品 中含有相 当一部分意临作品 ,可以借此对他的取法观念窥探一二。

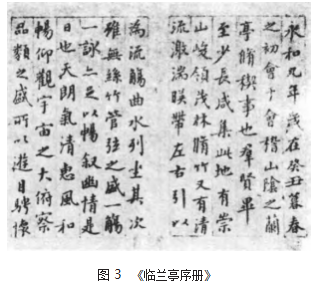

( 一) 以古法为基础 ,广涉先贤而复归颜体

乾隆五十七年(1792 年) 伊秉绶三十八岁时所临摹 的《兰亭集序》 (见图 3), 是伊秉绶传世书作中少有 的 实临作 品 。从书法角度来看 , 此时他还没有形成 明确 的 个人风格 ,还在亦步亦趋的学习之中 , 或者可 以说 尚未 跳脱出馆阁体的束缚 。本帖多见唐楷笔意 , 与晋人相去甚远 , 也不见后期书作中浓厚的颜真卿书风。

前文提到伊秉绶曾学习过明代李东 阳 的书法 , 并 以 此为跳板 , 实现弯道超车 ,在多年的学习中回归到 了秦 汉篆隶古体与颜体 。如今所见的伊秉绶的行草书临摹作 品 中 , 他所临摹的对象多为晋唐名家 , 偶见临摹北宋书 家。正如何绍基所称赞的那般: “行草亦无唐后法。” 由 此可见伊秉绶对取法对象的要求是十分苛刻的 , 只学 习 唐宋以前的书法 。在取法乎上的同时 , 伊秉绶多选择外 拓 、连绵 、宽博 的字帖 , 且不论临摹的是哪位书家 , 最 后都呈现出颜体行草书的味道 , 较为典型 的有《临虞世 南臂痛 帖》《临颜鲁公争座位帖》《节临唐宋人书四条屏》 等 。伊秉绶在大字行草书的临摹和创作中 , 整体 的气象格局乃至细微之处都蕴含着十分浓厚的颜体味道。

(二) 以艺术性为前提 ,对古人作品有意识减省

伊秉绶在对颜真卿《争座位帖》 (见 图 4) 意临时, 对原文进行了一部分有意识减省 。 临摹 内容 中 的 “ 尚书 令 …… 之类 ” 中增一 “ 第 ”字 , 或是笔误 , 同时省去 了 “ 只校上下之阶 ”六字 。 由此可以判断 , 伊秉绶在临摹 中为了作品的风格与视觉效果的整体和谐 , 可 以牺牲一 部分文字内容的连续性 。 由此可以基本判断他认为在临 摹作 品 中 , 最终所呈现的视觉效果优先于文字内容的连 续性 。 同 时 , 伊秉绶在临摹中更加强化了其中的篆籀 气 ,但 “ 诡异飞动 ”却相比颜真卿逊色了不少 。伊秉绶在视觉上将纵向重心的摇摆近乎垂直化 ,对 曲折连绵 的点画与线条进行了平直处理 , 且大多空间匀称 。在转折 处 , 他又不吝啬曲线的使用 , 以 中锋为主 , 行笔速度较 慢 , 并舍弃原帖中一些琐碎的用笔 。这种处理手法在立 轴作品中带来的直接观感就是秩序感与轻松感 , 使之更 为端庄 。 同时 , 他将数个字组进行了拆分 , 使原有字组 中 的字独立安排 , 将欹侧归于平正 。在字内连带牵丝 处 , 他更多采取 “ 断 ” 的方式 , 以避免大量线条缠绕所带来的紧张局促之感。

(三) 以颜体为核心 ,着重于原理而非表象

以伊秉绶 的 《 行书披云乘月联》 ( 见 图 5) 为例, 整体匀称而不呆板 , 可见他对颜体行楷书充分 的 吸 收。 他不仅学习了颜真卿的用笔 、结体等技巧 , 更重要 的是 他将颜体书法的原理运用得恰到好处 。起行收 、 间架结 构都与颜真卿的大楷十分相似 。如果在这副对联上虚拟 出格子 , 则字将会把格子的四角撑起 , 极具力量感 ; 而 少量的牵丝连带既活跃了整体氛围又暗合了颜书 《争座 位帖》 的趣味 。横竖平正 ,撇捺悠扬 , 字形外拓 , 如此 的结构处理手法使得字内外空间方整 , 让人一看便觉得 正气凛然 。 除 了正文之外 , 他的落款行书更是十分具有颜真卿特色与趣味。

下面举正文几字为例:

一是其 “ 披 ”字与颜真卿《争座位帖》 的 “ 披 ”字 的笔势关系近乎相 同 。 由于具体章法与视觉效果的需 要 , 伊秉绶去其灵动以换粗壮 ,将其竖画与撇画处理得较垂直且用笔更加粗壮饱满。

二是其 “ 清 、 朗 ”二字也与颜真卿 《颜家庙碑》 中 如 出一辙 。伊秉绶将 “ 清 ”字的中宫收得更紧 , 用笔更 为轻松些 , 并有明显的提按顿挫 ; “朗 ”字左半部分 的 长竖画在颜真卿笔下为外拓 , 伊秉绶将其变为内擫 , 同样收紧中宫。

三是其 “ 乘 ”字与颜真卿《东方朔画像赞》 中 的该 字十分相似 , 笔 势 如 出 一 辙 , 用 笔 下 至 笔 肚 , 厚 重 饱 满 。 颜 书该字体势略向左倾斜 , 而伊秉绶所书更加 平 正 , 并将第 一 画短撇作近似于横画 的 平 直 处 理 , 营 造 出 更 多 的 横 画 排 叠强化横向空间的分割 , 使序感更加强烈。

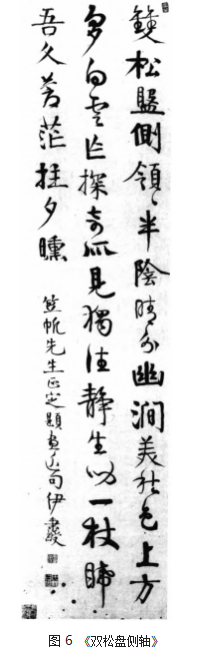

(四) 以《裴将军诗》 为突破 ,独具妙心而不泥古人

通过伊秉绶行书条幅 《双松盘侧轴》 (见 图 6) 可 以看 出 , 他对于《裴将军诗》 这一类破体书是十分感兴 趣 的 。古人对此帖也都颇为赞叹 , 明代王世贞称: “裴 将军诗书兼分行 , 体有若篆籀者 , 其笔势雄强劲逸 , 有一掣万钧之力 , 拙古几若不可识 , 然所谓 印 印泥 、锥划沙、折钗股、屋漏痕者盖兼得之矣。” 清人王澍在《虚舟 题跋》 中说: “此帖书兼楷 、行 、草 , 若篆若籀 , 雄绝 一世 ,余题为鲁公第一奇迹 ,不虚也。” 古人普遍意识到 《裴将军诗》 的艺术价值 ,但古人取法于此的却是凤毛麟 角 ,对于《裴将军诗》 风格的学习与尝试通常是不 了 了 之 的 ,但伊秉绶对于其风格的使用和再创造可以称得上独具妙心。

伊秉绶对于《裴将军诗》 的学习不仅仅是笔法上的,他还深入研究了其体势和形式 。通过《双松盘侧轴》 与《裴将军诗》 的对比 ,就能明显感受到《双松盘侧轴》 在 由静至动 、 由楷至草的处理手法上与 《裴将军诗》 高度相似 ,且不失简单的模仿。

下面将《双松盘侧轴》 与《裴将军诗》 做一对比。

在字组“ 白云 ”与“ 白雪”中 ,连带曲线的缠绕角度 近乎相同。然而《裴将军诗》 中的“ 白雪”更为有力强劲, “ 白 ”字以方整为主, “雪 ”字以圆转为主 ,更富有张力; 伊秉绶书中的“ 白云”则显得更轻松率意些,点画并不十分 厚重 , 轻盈的用笔显得更加安逸 , 且 “ 白 ”字为 圆转,“云”字较为方整,方圆关系恰与《裴将军诗》 相反。

字组 “ 晴分幽 ”与《裴将军诗》 中 “ 阵破骄 ”均为 两字草书一字行楷的组合 , 上两字为草书 , 具有强烈 的 动感与体势连接 , 第三字为厚重沉稳的行楷书 , 与前两字不相连 ,从而在视觉效果上将上两字拖住。

字组“ 杖晞 ”与《裴将军诗》 中 “威声 ”大致相同, 都是第一个字沉着 , 第二个字洒脱 。不过在伊秉绶 的笔 下明显 “ 杖晞 ” 的字距要比 “ 威声 ”大得多 , 且 “ 睎 ” 字最后的长笔画远不如 “ 声 ”字来得豪爽 , 相 比较之下 少了几分夸张与刺激 , 不如《裴将军诗》 那样将情感宣 泄得淋漓尽致 。 不过伊秉绶该幅作品的内容本为题画 诗 , 文字内容在于描写景色 , 因此如果如 《裴将军诗》那般豪放反而不妥。

综上所述 , 伊秉绶对唐宋及唐宋以前 的书法钻研相 当深入 。从传世伊秉绶《临颜平原帖》 《临右军帖》 等 作 品 中 , 皆可以看出他对晋唐人风骨的追求 。在伊秉绶 的大字行草书作品中 , 他对晋唐人的行草书进行了改进 与优化 , 有意识地减省 , 去掉了一些锋芒毕露与牵丝萦 绕 , 用正大宽博的风格取而代之 , 有着十分强烈的颜体 行书意味 , 同时大量使用藏锋 、平正 、 中实等典型 的篆 书笔法。王潜刚评价其行书说: “行书用功不深 , 取材 不广 , 颇袭李 西 涯之貌 , 屈 曲盘 绕 , 以之作跋尾书则 极古雅 。若专论行书 , 则才生手薄 , 未成之书 , 未能 合于 古法 , 或 于晋 、唐 、宋以来诸帖未暇兼攻耳 。 有人谓其行书别有奇趣 , 金石之味盎然 。 余亦首肯其言。”这一评价十分客观 , 伊秉绶的行草书固然不俗, 但确实有一定的局限 。而他在临帖时与古人虽有颇多不 同之处 ,但在一定程度上也让他远离了既定之法 , 形成了自己的风格。

四、结语

伊秉绶所作大字行草书与其他大多数书家有着显著 不 同 , 他并不执着于视觉效果的呈现 , 也不倾 向于情感 的宣泄 , 而是更多遵循雅正的基调 , 并表现 出安逸 、平和的心态。

伊秉绶博览晋唐书法 , 取法晋唐书法 , 其高古 的取 法与巧妙的安排构成了其书风的核心 。在学 习伊秉绶 的 过程 中 , 通过他的意临作品可以发掘对古人法帖探索 的 更多可能 。伊秉绶用笔以中锋使转为主 , 结字极具颜体 面貌 , 节奏多平和 。伊秉绶大字行草书虽然为其隶书所 掩 ,但它的价值在如今不应被忽视 。他 的作 品并没有强 烈 的 习气 , 无论是风格还是技法都有极大 的拓展空 间。 伊秉绶的独特之处在于他对古人取法的观念与方法的理 解和运用 , 师古而不泥古 ,将不同书体的技法 、审美有 机地融合到行草书之中 , 这样的思路或许能给当代书法提供一些思路。

参考文献 :

[1]马宗霍.书林藻鉴书林记事[M].北京:文物出版社,2015.

[2]赵尔巽等.清史稿[M].长春:吉林人民出版社,1998.

[3]焦循.雕菰集[M].鼎文书局,1977.

[4]刘荣平.赌棋山庄词话校注[M].厦门:厦门大学出版社,2013.

[5]朱文哲.伊秉绶行草书研究[D].北京:中国艺术研究院,2015 年.

[6]包世臣.艺舟双楫[M].北京:中国书店,1983.

[7]沙孟海.近三百年的书学[M].上海:上海书画出版社,1997.

[8]王澍.虚舟题跋[C]//历代书法论文选续编.上海:上海书画 出版社,1993

[9]王潜刚.清人书评[C]//历代书法论文选续编.上海:上海书画 出版社,1993.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/74758.html