SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】 20 世纪以来 , 以 “ 十 二 音序列 ” 体系为创作理念及技法的音乐作品已层出不穷 ,且这 一 技法体 系已形成了完善的 “ 无调性 ” 创作程序 ,并与大量其他 “后调性 ” 理论有着重要关联 。在学界 , 关于该技 法体系的研究已较为丰富 。本文研究主要探索其 “人工预设 ” 下的无调性创作特征 ,并以勋伯格《木管五重 奏》(Op.26) 第 三乐章为例 ,通过数理分析策略尝试回答作曲家在序列化创作中建构 “ 无调性 ” 音乐程序 的两个实质性问题 。其 一 , “丧失调性音高中 心 的序列音乐作品究竟是以什么为内在逻辑进而组织音高材 料的?” 其 二 , “无调性特征下的序列作品之内部结构样态可表达出何种倾向?”

【关键词】 勋伯格,十二音序列,内在逻辑,多态结构,木管五重奏

在西方音乐发展史中, “功能化调性音乐 ” 有着举 足轻重的地位 。大量作曲家在功能化调性音乐的创作程 式下 ,创作出了各具特色的音乐作品 。但这些作品无论 具有怎样的风格 ,其中均存在着基本的音高组织脉络与 文本结构 。究其本质 ,可以发现调性化创作下大量音高 级 均 围 绕 着 一 个 核 心 音 高 级 形 成 一 种 “ 聚 合 式 的 向 心 力”。 这种 “ 向心力 ” 极为自然地控制 着 几 乎 所 有 调 性 音 乐 作 品 的 材 料 逻 辑 与 结 构 路 径 , 这 种 “ 向 心 力 ” 是 “音高中心 ” 作用下的结果 。正是由于这一 “ 中心性 ” 特 征的存在 ,才使得大量调性音乐的创作中呈现出了材料 的组织意义与结构意义 。①19 世纪末 , 随着以瓦格纳以及理查德·施特劳斯为代表的众多作曲家越来 越 多 地 在作品中渗透大量半音化和声及和弦外 音 , 使 得 “ 调 性 ” 逐渐走向 “ 多调性 ” “ 泛调性 ” 的潮流之中 ,继而极大 地削弱了以 “ 主音化调性中心性 ” 为本质的功能调性体 系 , 这使得 20 世纪初期越来 越 多 的 作 曲 家 开 始 在 创 作 中探索新的音高建构模式 ,且不约而同地尝试采用新的 音高建构模式来取代原有的以功能调性体系为依托的模 式 。这些新的音高建构模式及其理论体系在学界中被界定为 “后调性理论”。

其中音高序列化技法及其理论扩展在后调性理论组 成中有着极为重要的意义 。阿诺德·勋伯格于 20 世纪 20 年代初期开创的 “ 十二音序列技法 ” 在经历了实验性意义的 “ 自由无调性创作阶段 ” 后成为主流的 、具有系统性逻辑的音高序列化创作技法 。与源自自然泛音列的调 性体系相比 , 其没有天然的 、基于物理声学原理的本 质 , 而是通过人工预设的理性逻辑与规则化的控制使其 在应用中实现了 “无调性 ” 的本质诉求 。在关于 “ 十二 音序列 ”技法的探索中有着大量针对 “ 序列设计” (包 含配套 、派生及序列不变性) 的研究成果 ,也有针对 一 些作曲家在无调性中偶然或有意组建调性特征 的 研 究 。 然而 ,作为一 种 “无调性 ” 的创作技法 ,笔者认为需要 回归其创作应用本质 ,探寻其在创作应用中形成材料逻 辑程序 , 以及生成结构意义的机制 。或许这能够帮助大 家更具系统性地探究这类创作中材料组织逻辑与结构样 态创建的共性特征 ,继而以创作思维为导向 ,建立音高序列化作品较为完备的分析思路 。

在功能化调性音乐创作中 , 由于大部分音高材料均 围绕以 “ 调性中心 ”为向心力的调性体系而建构 ,故形 成了一种 “ 内驱力”, 它使得几乎所有音 高 材 料 有 序 地 以逻辑化形式联系在一起 。而在无调性的音高序列化创 作中 , 以往的 “ 调性中心 ”面临不复存在的境地时 ,是 什么代替其角色 ,进而促使创作中的音高材料获得逻辑 性程序 ,且被赋予结构意义呢? 实际上 ,针对音高序列 化创作而言 ,这 一 角色并不再由某个具有向心力的音高 (含以该音高为代表特征的和弦) 来担 当 , 而 是 由 序 列 材料中的一种音程关系或其中的某些子集素材来代替原本调性音高中心功能 ,并且它们应该被作曲家赋予 一定的“数理运作逻辑”, 使它们通过不同的派生方式统领作 品的每个陈述阶段 ,从而以不变性的演进方式形成音高 材料的组织与发展逻辑 。与此同时 , 由于各类材料元素 被承载于具备 一定 “ 数理运作逻辑 ” 的音高材料中 , 可 能形成多维度 、多形态的结构重叠与交混 。②下文中 ,笔 者将以勋伯格创作的《木管五重奏》 (Op.26) (其首部十 二音序列技法下的室内乐作品) 第三乐章为例 ,通过阐 释作品纵 、横维度中音乐材料的数理运作逻辑 ,继而发 掘作曲家在其中所赋予 “ 内驱力 ” 的核心音高素材 , 以 及多元材料下所生成的多态结构特征 ,③并 以 此 佐 证 上述研究结论的客观实在性 。

一、材料之源

音高序列作为一种有序音级组合 ,其内部本就具备 作曲家人工预设的核心特征 。其内部连贯或非连贯音高 级间的音程关系或是一些由于各种截段方式所构成的某 些 “ 离散子集”, 对于全曲材料的组织 逻 辑 与 结 构 生 成 起 到 了 关 键 作 用 , 同 时 这 些 元 素 也 可 能 是 创 作 材 料 的 “本源”。 本文用于例证的作品是勋伯格将 “ 十二音技法 ” 用于室内乐创作的第 一部作品 ,其中第三乐章在多个维 度显示出作曲家通过人工数理预设方式建构作品内在逻 辑 ,并生成结构样态的思维 。下文中将阐述该乐章开始的 前 两 小 节 中 由 圆 号 及 巴 松 声 部 所 呈 示 的 原 型 序 列 P3及其内部特征 。

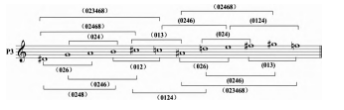

谱例 1 中展示了该乐章采用的原型十二音序列 P3. 其内部各音高依次为 #D(3)、 G(7)、 A(9)、 B(11)、 #C(1)、 C(0)、 #A(10)、 D(2)、 E(4)、 #F(6)、 #G (8)、 F(5)。 对该原型序列进行连贯次序组合下的多种 截段后得到: 六音离散子集两个均为(023468), 后者为 前者的 T7 移位 , 继而形成六音半配套关联 。两个五音 离散子集(02468) 为上述两个六音集合的具象子集 ,并 于该序列内形成局部配套关联 。三种四音离散子集分别 为(0246) (0248) (0124), 以及上述各类集合的若干 三音子集(详见谱例 1)。

谱例 1:

而 在 整 个 原 型 序 列 P3 中 , 四 音 离 散 子 集 ( 0246) 与一对非连贯次序音级组合而成的四音集合 (0257) 中 渗透出作曲家极力强调的音程关系——“大二度”。 其中 集合(0246) 的 ICV 为<030201> ,其由原型序列中以音 级序号 2— 5 及 8— 11 为次序的音高级材料组成 ,通过其 ICV 可以明确这 一 集合主要强调连续的大二度关系及内 部的增四度特征 。集合(0257) 的 ICV 为<021030> ,其则由 一对被提取于原型序列中非连贯次序的音高级材料而组成 (音高级整数标记为 3 、0 、10 、5 , 以及 9 、11、 4 、6), 通过其 ICV 可以明确该集合 主 要 强 调 以 内 部 前 后两音子集为单位形成的大二度关系及内部纯四度特征 (详见谱例 2), 并且这两个集合其自身音高结构也具备“对称特征”。

谱例 2:

有趣的是 20 世纪初期一些作曲家的相关作品中就曾 以它们作为主要动机细胞继而组织音高程序 。譬如斯特 拉文斯基的 《春之祭》 中 ,可以看到作曲家对于四音集 合(0257) 建构相关主题的设定 , 而在巴托克的 《第四 弦乐四重奏》 中 , 四音集合 (0246) 则作为作曲家钟爱 的一 种三全音下的 “极音 ”关系动机而被大量使用 。事 实上 ,在后调性音乐中由于其丧失了调性功能下的 “ 音 高中心”, 作曲家就需要一种具备 “乐旨材料 ”意义的核 心音高素材 ,使其通过各种派生关系(反演 、移位 、转 换等) 贯穿于全曲 ,对音乐材料形成一种 “ 内驱力”, 从 而使它们像是功能化调性音乐中的材料那样具备组织性 的逻辑意义 。④然而 , 上文中提及的这 两 个 四 音 集 合 也 被勋伯格用于《木管五重奏》(Op.26) 第三乐章中 , 以建 构其中的横向音高程序 。这 一 点将在本文第二章节中看到具体阐述 。

另 一 方面 , 在原型 序 列 P3 中 一些 重 要 的 6 音 子 集 对 该 乐 章 纵 向 音 高 程 序 及 结 构 力 的 塑 造 起 到 了 重 要 作 用 。其 中 原 型 序 列 P3 内 的 前 六 音 或 后 六 音 所 组 成 的 6 音集合(023468), 以及提取原型序列中部分非连贯次序 的音高级(音高级整数标记为 3 、1 、0 、2 、4 、6) 所组 成的 6 音集合(012346) 通过原型序列及其衍生成员以 “ 不变性特征 ”将这两种 6 音集合大量贯 穿 于 该 乐 章 的 纵向音高逻辑中 ,并以此塑造了 “ 和声性 ”音响的结构 力 。⑤这些源自原型序列 P3 中的 6 音子集与上文中所阐 述的两种 4 音子集将作为核心 “ 乐旨材 料 ”, 为 作 曲 家 建构该乐章中的纵横逻辑程序起到关键作用 。

二、 内在逻辑的塑造

上 文 中 , 笔 者 通 过 对 该 乐 章 原 型 序 列 P3 的 梳 理 , 一些重要的集合及相关音高特征已映入眼帘 。下面 , 文 章将主要阐述这些集合塑造全曲内在逻辑程序的主要途 径 , 以及其在这一过程中承载其他音乐元素同步发展的 实质 ,这能够使人们进 一 步认识无调性音高序列化创作中作曲家预设特征集合性核心素材的功能意义 。

(一 )关于横向逻辑

音乐中的逻辑程序是音乐陈述的动态过程 ,是材料在某种形式化策略过程中的变化和发展 。⑥该 乐 章 中 基本的多声部层次建构是通过丰富的复调技 术 来 实 现 的 , 故而探索其内部横向材料中的变化与发展是明确作品内 部逻辑的重要一环 。在上 一 章节中 ,文章阐述了四音集 合 (0246) 及 (0257) 对 于 该 乐 章 横 向 音 高 程 序 意 义 , 接下来将发现它们在不同的其他元素变化中以 “ 不变性 ”特征建构作品横向音高逻辑的具体运作特征 。

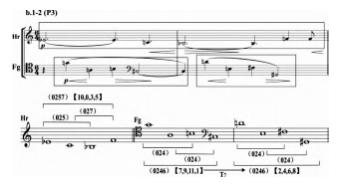

这两种四音集合首先作为 “ 初始动机性集合” (具 备 乐 旨 材 料意义) 存在于原型序列 P3 中 ,且被作曲家 分 别 设 置 于 该 乐 章 开 始 前 两 小 节 的 圆 号 及 巴 松 声 部 中 (详见谱例 3)。 其中圆号声部陈述了集合(0257)(其标 准序 【10 、0 、3 、5】), 巴松声部陈述了集合(0246) 家 族中的两个具有 T7 移位映射关联的成员集。 (其标准序 分别为 【7 ,9 , 11 , 1】 及 【2 ,4 ,6 ,8】) 并以二声部对 位的写法将这种材料叙述 方 式 保 持 至 该 乐 章 第 7 小 节 , 以此形成了以原型序列 P3 为主的首个音高序列主题(其 中部分小节中两种四音集合存在声部交换的陈述)。

谱例 3:

在该作品第 8~ 9 小节中首个具有 “ 变化 ”特征的横向材料陈述显现于此 。其中长笛声部对于“初始动机集合 材料 ”中的节奏形态进行派生(关于横向节奏材料的派生 关系 ,将在本章后续部分中阐述), 并以集合不变性方式 将集合(0257)(标准序 【7 ,9 ,0 ,2】) 与集合(0246) (标准序 【3 ,5 ,7 ,9】) 嵌套在一组旋律短句材料内陈 述 ,并以此构建了衍生序列 I8(见谱例 4)。 与此同时 , 下方单簧管 、圆号及巴松声部仍以 “初始动机集合材料 ” 中的节奏形态构建了一组与上方长笛声部形成并置关系 的对位材料 。其中单簧管声部对 “ 初始动 机 集 合 材 料 ” 中标准序为 【10 ,0 ,3 ,5】 的(0257) 集合族成员进行 T5 移位操作 ,实现了集合(0257) 的再次陈述 。其下方 的两个对位声部中集合(0246) 则以同样的方式派生化 成对出现 , 以此建构了衍生性序列成员 I3(见谱例 5)。

谱例 4 :

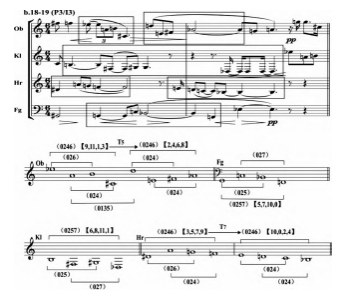

该乐章第 18~ 19 小节是一处展现作曲家精致对位技术与其音色思维的实例(见谱例 6), 其中双簧管与巴松 作为高 、低音区搭配的相似音色通过外声部的对比对位 技术共同陈述了原型序列 P3 。与此同时 ,单簧管与圆号 通过同样的对位技术完成了衍生性序列成员 I3 的陈述 , 继而形成了一种 “ 多重旋律对位特征” (通过倒影对位 与对比对位的重叠使两序列材料形成了重 叠 陈 述 ), 并 以此继续强调了集合(0246)与集合(0257)作为其中核 心素材的地位 , 同时也通过四音材料的组合使集合内的大 二度及增四度音程特征更加清晰 。另一方面 ,其中每一个 声部的旋律线条通过声部关系形成了独立的音色特征 ,而 在这种多重旋律对位中各声部的音色效果互相作用 ,使整 体音响色彩更加丰富 ,这使得无调性音高序列材料中核心 子集的声部分配与音色变奏可以犹如调性音乐中核心材 料一样 ,在发展中获得灵活且丰富的音响意义 。

谱例 6 :

除此之外 ,在该作品中 ,作曲家可能意图实现核心横向集合材料的展开式陈述 , 采 用 了 多 于 或 少 于 12 个音的序列⑦ , (多于 12 个音的音高仍属于这个序列中某 一 段连贯次序音高级材料 , 少 于 12 个 音 符 的 序 列 则 由 序列中的一段连贯次序音高级所组成) 这可能使得通过原型序列而建构的那些倒影衍生性序列成员 、逆行衍生性序列成员 , 以及倒影逆行衍生性序列成员中出现 一 种 内部音高级次序的 “ 轮转陈述”。 谱例 7 展 现 了 该 乐 章 第 46~ 47 小节中的一条衍生序列 I9 ,这条 I9 序列中次序 10 的音高级作为陈述材料首音 ,形成了一种序列的 “ 轮 转形式”, 可以看到作曲家以此建构了集合 6— 2 家族中 一对互具 T5I 反演映射关联的成员集 ,并通过内部子集 形式将核心四音集合(0246) 隐匿其中 。 由此发现了基 于 “ 展衍式变奏 ”思维的一种加入新材料扩充核心音高 素材的变奏方式 ,这种方式以核心音高素材为中心 ,组 织起 一些其他音高材料 ,构建起 一 种音高材料的展开式逻辑 。

谱例 7:

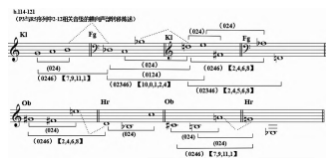

谱例 8 展示了相同集合或不同集合(包含其相关子 集) 通过声部转移的方式实现集合材料开展音色进行的 实例 , 这是作曲家的又一种可以基于核心横向集合(0246)及其内部重要音程关系(大二度 、增四度) 的材料发展逻辑 。谱例 7 中集中展示了该乐章第 114~ 121 小节 中序列 P3 及 R5 内以音级序号 2— 12 为次序的音高级材 料 。它们基本以 3 音截段方式依次被设置于单簧管 、 巴 松 、双簧管及圆号声部 。其中集合 (0246) 的三音具象 子集(024) 实现了多个声部上的音色变化 ,形成了一种 基于音色的 “序进”, 并且这种音色的 “交替序进 ”使得 其相关四音或五音母集以移位方式获得了 音 色 的 变 更 。 事实上 ,谱例 6 中的集合映射关联中也同样存在这种局 部的音色横向进行特征 ,这是勋伯格所提倡的 “ 音色旋律 ”的局部写实 。⑧

谱例 8:

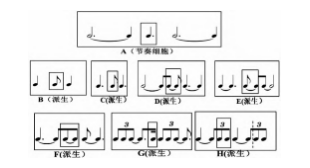

横向节奏材料则展示了另 一 种基于 “ 轴对称式节奏 形态 ” 的派生逻辑 。该乐章中呈现出了大量具有 “ 对称 性 ”的节奏型 。在上文中 ,笔者阐述了横向 “乐旨材料 ” 内部核心音高特征及其基本发展逻辑(两种核心 4 音集 合的发展), 在这里将介绍来自 “乐旨材料 ” 中的一组具 有 “轴对称特点节奏型”, 可以将其称为 “节奏细胞”。⑨ 这一 “ 节奏细胞 ”其内核要素便是节奏形态以中心时值为轴心所塑造的 “ 轴对称”。 作曲家通 过 利 用 时 值 变 化形成了这 一 “节奏细胞 ”多种派生形态 ,并保持这种要 素本质上的不变性 。它犹如核心音高材料 (两种核心 4 音集合) 的发展逻辑那样 ,在发展的同时保持 一 种内核 本质的不变性 。谱例 9 展示了该乐章中 7 组较为典型的相关节奏形态样例(不含节奏细胞本身), 可供参考 。

谱例 9:

(二) 关于纵向逻辑

通过针对该乐章中音高材料所开展的 “ 纵向和声性 音响关联的 6 音截段 , 以及相关统计性取样后可以发现 作曲家通过集合不变性与音色组合性转移等方式建立了 两种不同的 6 音集合(023468) 与集合(012346), 在纵 向维度中大量渗透的逻辑程序 ”⑩ 。这种 纵 向 材 料 组 织 逻辑的形成是基于音色与音高两方面的发展与变化而实 现的 。谱例 10 与谱例 11 是作曲家以序列陈述方式的预 设从而控制纵向维度中相关核心 6 音集合形成连续且集 中呈示的实例 。其中谱例 9 展示了该乐章第 1~ 7 个小节 的音高材料 ,这些材料通过在圆号与巴松声部上建立原 型序列 ,及其具有人工预设特征的横向布局 ,使得纵向 空间中形成了集合(023468) 的集中呈示 , 似乎以此创 建了一种序列陈述 、横向集合陈述 、纵向集合陈述均连续不变的多维统一状态 ,这里似乎塑造了一种如同呈示性主题般极为 “稳定 ”的材料功能 。

谱例 10:

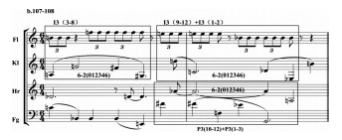

谱例 11 则展示了该乐章 107~ 108 小节两种序列类群 成员(I3 与 P3) 重叠陈述时各种截段下的离散子集所组 建的音高材料 ,且这些离散子集组合后在纵向关系上呈 现出了三组相关 6 音集合 (012346) 的集中体现 。与谱 例 9 所展示的材料组成方式相比 ,谱例 10 通过不同序列 材料在纵向的重叠 ,从而在纵向逻辑上使多种序列重叠 陈述而构成同 一集合材料的不变性特征 。正是由于纵向 核心集合的大量集中陈述 ,方才使序列材料本身建构出统一的结构力 ,也形成了具有发展功能的材料陈述 。

谱例 11:

上述展示了均为核心集合材料的两种 6 音纵向集合 的集中陈述 ,但两者内部音高材料的组成方式有一些区 别 ,这主要由于两者所形成的材料功能有所不同 。这是 该乐章中关于纵向逻辑内部核心集合集中陈述的一种特征 , 即集中陈述同 一 集合材料由于材料建 构 方 式 不 同 ,所以为作曲家创建了内部不同的材料功能 。作曲家则通 过大量移位等同及反演等同方式形成了两种纵向核心 6 音集合 6— 21(023468) 及 6— 2(012346) 家 族 中 大 量 成员集的渗透 。犹如横向逻辑那样采用 “ 集 合 不 变 性 ”方式建构了基于纵向材料的 “展衍式变奏”。

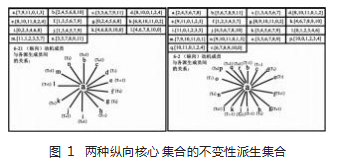

通过梳理 6 音截段中这两种核心集合的标准序 ,得 到了以下相关结论 , 即: 在全曲共出现了集合 6— 21 家 族 中 14 个 成 员 集 , 以 首 个 (023468) 集 合 为 动 机 成 员 【7 ,9 , 11 ,0 , 1 ,3】 (具备乐旨材料意义), 通过移位 及反演关联形成了 13 个派生成员 。而 6— 2 家族中在全 曲共出现了 18 个成员集 , 以首个(012346) 集合为动机 成员 【2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8】 (具备乐旨材料意义), 共通 过移位及反演关联形成了 17 个 派 生 成 员 。在 图 1 中 集 中展示了两种纵向核心集合通过不同映射方式所得到的 所有不变性派生集合 ,并呈现了各派生成员集与相关动机成员集之间的映射关系 。

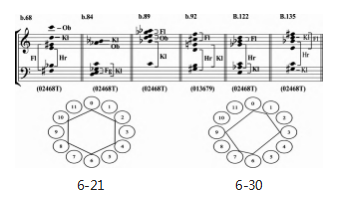

另外 ,通过对该乐章纵向 6 音集合开展截段取样工 作 ,笔者在作曲家塑造的纵向逻辑中看到了一个很有趣 的现象 。 由于该乐章中无论是在原型序列还是在横 、纵 两个维度的核心集合中, “大二度音程关系 ”均被作为 连续强调的音程特征存在于该乐章的内部逻辑之中 ,所 以在作品的纵向 6 音截段中笔者偶尔可梳理出两种基于“ 大二度 ”音程且具有 “ 自映 ”特征的 6 音集合 , 即: 集合 6— 35(02468T) (全音阶/梅西安有限 移 位 模 式 1), 以及集合 6— 30(013679) (彼得鲁什卡和弦)。 谱例 12 为 6— 35 集合与 6— 30 集合在该乐章中的纵向呈现方式, 及其音级钟面示意 ,其中最为重要的是 6— 35 集合 , 主 要因其陈述的数量相较 6— 30 集合要更多 ,且其音色组 合的变化也较为丰富 。另外 6— 35 集合作为以 C2(10) 单 一音程循环方式生成的循环音集主要就是在强调内部 的大二度音程 ,且具有无论在移位对称还是反演对称中均能够取得自映的特性 。

从原始材料角度看 ,原型序列中整数序号的连贯次 序为 6— 11 的六个音就是此集合 ,且它与横向核心四音 集合之一 4— 21(0246) 存在 “包含关系”, 与纵向核心 六音集合之一 6—21(023468)具有“基数 n-1”特征下的 “ 音级相似性关系” (RP), 所以说明该乐章中的 6— 35 集合是基于大二度音程关系下依托其子集与集合相似性 特征在纵向逻辑中出现的 ,虽可能不是作曲家的一种刻意安排 ,但佐证了该乐章中 “全音 ”特征的显著地位 。

谱例 12 :

通过梳理可以发现 ,横向音高材料 、纵向音高材料 以及音高序列的组织与发展逻辑具有关联性 ,这种关联 性是由作曲家人工预设并赋予其数理特征的控制所实现的 。具体来说 ,这 一关联性是一种基本的集合元素包含性关联 。首先从各维度音高材料互相之间 的 关 系 考 虑 , 可以明确横向核心四音集合(0246) 与(0257), 以及纵 向核心六音集合(023468) 与(012346) 均属于以 12 为 基数的原型音高序列子集 ,并且横向与纵向核心集合之 间也会出现相互作用 ,其中既有集合包含关 系 的 作 用 , 也有彼此共同音(含反演中的或移位中的) 的作用 , 这 说明作曲家自然地将这种基于音高序列的天然关联特征 作为其呈示宏观材料的基础 ,并由此赋予纵向 、横向以 及序列本体材料的相互联系 ,这体现了作曲家的一种创 作思维: “在创作中用他们预设的集合来陈述他们预设 的序列成员或反之。” 这不仅可以像功能化 调 性 音 乐 那 样建构重要的乐旨材料及其派生发展途径 ,也使得相关序列材料得以陈述 。

三、结语

无论是横向维度 、纵 向 维 度 , 还 是 序 列 本 体 维 度 , 它们作为一种单一的音高材料陈述维度而言 ,也有着自 身不同的发展逻辑与功能内涵。这就好比功能化调性 音乐中横向旋律化材料 一 方面发展了横线的主 题 逻 辑 , 另 一方面也决定了纵向的和声化材料 ,并且由于横纵材 料的共同陈述也决定了其相关调性的呈示 。但从中能够 发现原来的 “ 调性中心 ”或许被某个具有重要地位的核 心集合或音程关系所替代 ,它们没有履行以往这一“ 中心 ”的作用 , 而是通过以微小的音乐材料细 胞 (乐 旨 意 义 )建构自身维度的材料运作逻辑 ,并以此影响着其他维度 材料的运作逻辑 ,这便是以该乐章为例进而阐明的一种 基于音高序列化创作中材料的内在逻辑运作特征 。 当然 在这一过程中节奏 、音色 、织体等元素也随之发生更替 与变化 。大量作品分析实践与史论研究中可以看到诸如 安东·威伯恩 、阿尔班·贝尔格 、恩斯特·克热内克 、路易 吉·达拉皮科拉 , 以及米尔顿·巴比特等作曲家的序列作 品都十分典型地呈现出这 一 内在逻辑特征 ,且同时成功地实现了 “无调性 ”的音响诉求 。

参考文献 :

[1][奥]阿诺德·勋伯格 .勋伯格:风格与创意[M].茅于润译 .上海:上海音乐出版社,2011.

[2][美]艾伦·福特 .无调性音乐的结构[M].罗忠镕译 .上海:上海音乐出版社,2009.

[3]贾 达 群 .结 构 诗 学 —— 关 于 音 乐 结 构 若 干 问 题 的 讨 论[M].上海:上海音乐学院出版社,2009.

[4]贾达群 .作曲与分析[M].上海:上海音乐出版社,2016.

[5]贾达群 .材料 、程序 、结构:音乐创作的基本法则—— 以本人近期作品《漠墨图Ⅱ》为例[J].音乐艺术,2019(01).

[6]贾达群等 .后调性音乐中的音高组织体系 、技法及分析[M].上海:上海音乐学苑出版社,2023.

[7]郭三刚 .系统中的音乐—— 音乐结构与形式的多维研究[D].上海:上海音乐学院,2021 年 .

[8]彭志敏 .新音乐作品分析教程(下)[M].长沙:湖南文艺出 版 社 ,2001.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/68916.html