SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要】长袖舞是以服饰中的“袖”为道具,兼表演性 、技巧性 、观赏性 、教化性 、审美性于一体的传统舞蹈样 式,也是中国古代舞蹈的标志 。正是在“无舞不舞袖”的两汉时期,长袖舞的基础审美风格与表现形式得到了 提升与定型,并影响着后世袖舞艺术的发展,在中国古代乐舞史上书写下了浓墨重彩的一笔 。本文站在舞蹈 史学研究的视角下,综合运用“ 图像学”“考古学”“舞蹈身体语言学”等方法,以“纸上材料”与“地下材料”的互 证为主要研究思路,聚焦两汉图像长袖舞的审美流变 。本文主要对两汉间长袖舞在语形、语义、语用等方面的 审美判断与审美流变进行分析 。

汉代是中国封建社会中央集权制度发展的早期阶 段 ,也是汉民族意识开始形成的时代 ,国家统 一 ,经济 繁 荣 ,中外经济文化交流频繁 ,对后世产生了深远的影响 。 汉代也是中国古代舞蹈发展史中的一大高峰 ,“翘袖折 腰 ”舞蹈形态的定型、“俗乐 ”地位的合法化、“汉民族文 化 ”的形成等 ,都标志着汉代舞蹈在中国古代舞蹈史中的重要地位 。

汉代“罢黜百家,独尊儒术”政策的推行,使得“仁厚为 本”的孔孟儒学成为社会主流 。而“察举制度 ”的施行 ,又 促使着人们通过厚葬父母博取“孝 ”名 。这些都推动着汉 代厚葬之风的盛行 ,亦推动着“ 以厚葬为德 ”的汉代墓 葬 文化的兴起 。在“谓死如生”“厚资多藏,器用如生人”的葬 俗观念下,人们会在墓内刻绘许多墓主生前宴饮时乐舞百 戏的图像,汉画像作为墓葬文化重要的组成部分便在此时 应运而生 。所谓汉画舞蹈就是指在汉代画像石 、画像砖等 各种物质材料上刻画 、绘制出的舞蹈图像 。这些舞蹈图像 不仅仅是一个个静态的定格 ,而是积淀了民族精神 、文化审美的语言符号。翦伯赞先生曾经说过:“我以为除了古人遗物以外 ,再没有一种史料比绘画雕刻更能反映出历史 上的社会之具体形象 。同时,在中国历史上也再没有一个 时代比汉代更好地在石板上刻出当时现实生活的形式和 流行故事来。 ”这些汉画像作品集中凝练地刻画着古人形 而下的世俗生活与形而上的精神思想 , 给人们留下了许 多关于古代舞蹈身体的“记忆”,这为直观 古 代 舞 蹈 文 化提供了巨大的资源宝库 。

长袖舞是以服饰中的“袖”为道具,兼表演性 、技巧性 、 观赏性 、教化性 、审美性于一体的传统舞蹈样式 ,也 是 中 国古代舞蹈的标志 。其最显著的特征是“舞人无所持 ,以 手袖为威仪”,凭借袖的千姿百态来表达复杂的情感 。值 得 一 提的是 ,虽然关于袖舞的描写在古籍中有非常丰富 的记载 ,但是“袖舞 ”之名是因其舞蹈的主要特征而得 ,在 史籍中并没有“袖舞”这个专有名词的记载。纵观中国古代 各历史时期中的乐舞艺术,长袖舞贯穿于中国古代舞蹈的 历朝历代 。尤其是在“无舞不舞袖”的两汉时期,长袖舞的 基础审美风格与表现形式得到了提升与定型,并影响着后世袖舞艺术的发展 ,在中国古代乐舞史上书写下 了 浓 墨重彩的一笔 。可以说,对汉代长袖舞的深入研究是窥探古代艺术审美形态及舞蹈艺术发展的重要一环 。

一、汉画长袖舞的表演形态

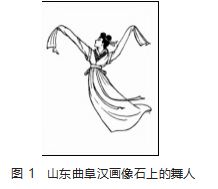

殷商甲骨文中的“舞”字有两种写法,一种指的是徒手 连臂而舞 ,另 一种指的是双手执牛尾而舞 ,即道具舞 。二 者都是远古时代的产物,今天仍可见其舞蹈形态 。舞蹈中 的“徒手舞 ”是指赤手空拳而舞 ,主要依靠肩 、大臂 、肘 、小 臂 、手 、手指甚至指尖的舞动来呈现 。 由于徒手舞主要是 手及手臂动作 ,所以汉画徒手舞至少是指露出手的舞蹈 。 虽然在汉画舞蹈中徒手舞蹈所占份额很少,但从物理构形 来讲却是一个大类;另一大类是道具舞,即手持道具而舞, 包括与身体相连的一体性道具舞 、与身体分离的分离性道 具舞和两者结合的组合性道具舞 。长袖舞就是汉画舞蹈 道具舞中占比最大的子类 ,属于一体性道具舞(见图 1),也是整个汉画舞蹈最重要的组成部分 。

(一)汉代长袖舞舞袖技巧

1.扬袖

《说文·手部》:“扬 ,飞 、举也”。“扬 ”所指的动作就是 “ 飞扬 ”“上举”,即舞者在舞蹈中上扬手臂 ,袖体也随着手 臂的上举扬起 。这类动作在大多数情况下袖体都会高于 头部 。如山东邹县汉画像石中第二格的左侧,有两位舞伎 正在扬袖对舞:两位舞伎拧身相视 ,外侧手臂利用大臂与 小臂的合力向对方的方向扬起 , 内侧手臂则向下自然摆动 。这两位舞者的扬袖之态,在汉画像中颇为常见 。

2.提袖

提袖不同于扬袖,主要是靠大臂的力量,小臂不发力, 袖体顺着小臂自然垂下 。如山东滕州出土的对舞画像石 下方左侧两位提袖对舞的舞伎 。两位舞者拧身相对,身体前倾,大臂上提,折肘提袖,袖体顺势垂下,呈恭顺之态 。

3.甩袖

相较于上述的扬袖与提袖,甩袖舞姿的完成主要是靠 小臂发力 ,让袖体随着小臂抛出 ,呈现出流动的势感 。甩 袖时袖体大多是高于肩或与肩同高 ,也有少数长袖舞由 于袖体较长 ,所以在甩袖时袖体会高于头部 ,但并不同于 扬袖时的上举 。如下图江苏徐州出土的乐舞戏画像石右 上方的长袖舞伎 ,其所呈现的就是一个典型的甩袖舞姿(见图 2)。

4.绕袖

绕袖动作是四种袖技当中力的运用最复杂的一种,其 常常与甩袖互为连接动作 。首先,绕袖动作需要大臂至小 臂内在的力贯通到手腕 ,最后靠小臂带动手腕发力使袖 呈回旋曲折状;其次 ,许多偏长袖体想要在甩袖的同时完成绕袖并非易事,需要舞者具备较强的舞蹈技术能力 。

(二)翘袖折腰—— 汉代主流舞蹈形态的定型

“翘袖折腰”舞姿是一脉相承楚舞之风韵,融入汉代艺 术之精魂所形成的汉代主流舞蹈形态 ,并在汉以后也不断延续,贯穿于中国古代舞蹈的发展之中 。

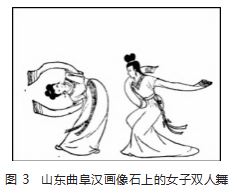

《西京杂记》载:“高帝戚夫人 ,善鼓瑟击筑 ,夫人善为 翘袖折腰之舞,歌出塞入塞望归之曲。 ”其中的“翘袖”“折 腰 ”便是对舞容最直观的描写 ,分别描述了汉代长袖舞舞 容中最重要的两部分——“袖 ”和“腰 ”的动态与动势 。如山东曲阜汉画像石上的女子双人舞中记载的舞人形象

(见图 3):左侧女子着长袖舞衣,腰部横向向旁倾斜 90 度 的同时举臂扬袖 ,上身与扬起的长袖与地面保持水平 ,袖 子在空中呈现出曲柔之动势 ,正所谓“舒类飞霞里清汉 , 曲若垂柳索华池”。 当然翘袖折腰之精魂也离不开“细腰 ” 与“舞袖”遥相呼应,“翘袖折腰”之态不仅有“长袖交横”飘逸,也有“纤腰舞尽春杨柳”的曼妙 。

二、文化自由序幕下的蜕变—西汉时期图像长袖

舞的审美判断中国礼乐文化在原始社会的土壤中萌芽 , 发展到西 周时期形成了 一套严谨的礼乐文化制度 。而后在春秋战 国时期遭受了“礼崩乐坏 ”的冲击 ,又不幸经历了秦朝 建 立初期秦始皇主导的“焚书坑儒 ”事件 ,大量的文化典 籍 至此消逝于历史之中 。 因此许多学者指出礼乐文化发展 到汉代出现了断层现象 ,认为礼乐文化发展到秦汉时期 已经奄奄 一 息 ,甚至所剩无几 。 当然,“秦汉无礼乐 ”的观 点还是需要斟酌的 ,不妨先以西汉时期出土的长袖舞图像为窗口,一起走进历史中西汉时期的乐舞文化 。

随着西汉时期 “ 四王墓 ”以及其他墓葬陆续被发掘, “地下材料 ”与纸上文献渐渐走入学者们的视野当中 ,在 “ 左图右书 ”的相互印证下 ,西汉初期依然充满生机的 礼 乐制度昭然若揭 。正如《汉书·礼乐志》中记载的那样:“高张四县,乐充宫廷。 ”

(一)含蓄内隐之形与礼教功利之义

秦代不同于西周儒学的治国思想 ,秦始皇以法家思想治天下,统治手段苛责且僵化,以吏为师,禁绝百家 。汉代建朝之初虽在统治上也存在 一 些“排儒 ”倾向 ,但 是 刘 邦晚年听取儒生陆贾之言 ,改变了秦代遗留下来的儒学 偏见,并开启了帝王祭祀孔子的先河 。这体现在乐舞方面 便是周代“政治礼乐 ”的延续 。发展至汉武帝时期,“罢默 百家,独尊儒术”与“察举制”的施行,更是将乐舞之“礼”推 到一个新的境界之中 。并且由于大一统中央集权政治的 建立 ,汉代思想大多试图为国家政权建构提供支持与服 务,其总体上也是趋于功利与实用的 。像《汉书·礼乐志》 等古籍中都有对汉武帝 、汉文帝 、汉高祖等历代帝王制定礼乐的命令和行为的记载 。

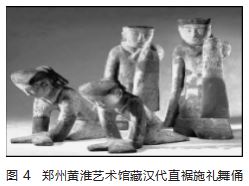

在这样的文化语境下 , 西汉长袖舞在语形上继承着 周代含蓄内隐的礼仪之态 ,在语义上也延续着西周“礼乐 互补 ”制度下的礼教功利 。郑州黄淮艺术馆藏汉代直裙 施礼舞倆中所呈现的就是西汉宫廷礼乐文化的一个缩影 (见图 4): 两位舞仗跪于前排 , 右手上搭在左上叠袖扶 地 ,身体前倾,低头俯腰;还有两位舞仗左手提长袖 ,右手 自然垂袖,低头含胸立于后排 。跪姿舞者与站姿舞者的身 体动势都向内收,呈含蓄内隐之态 。此种身体动势中所包含的正是西汉初期乐舞艺术礼教性与功利性的文化内核 。

在西汉早期出土的这些含蓄内隐的礼教性图像长袖 舞中,对于长袖舞舞袖技巧的使用主要集中于“扬袖 ”“甩 袖”“提袖”“绕袖”中的“提袖”,并且很多舞姿为一手提袖 、 一手自然垂袖 ,脚下长裙里地 ,双腿并拢微曲 ,动势内收 ,身体姿态并不是外射的张扬之形 。

这也恰恰符合西汉初期文化语境下的身体美学 —— “儒家身体”。 在中国古代,儒家之“礼”是一个重要的美学范畴 ,礼作为一种身体行为 ,它包含了道德和审美的双重内涵 ,要实现对伦理和审美内涵的表现 。所以在当时“不 学诗无以言 ,不学礼无以立 ”①的文化语境与身体观念下 , 长袖舞舞姿也就自然地呈现出含蓄内隐之形与礼教功利之义 。

(二)开放外显之形与超越飘然之义

春秋战国时期中国古代的社会制度开始转型 ,政治 权力与思想精神的更迭使得 “礼乐互补 ” 的制度最终演 变 成“礼 崩 乐 坏 ”的 局面。《论语·阳货》中记载:“三年之 丧,期已久矣 。君子三年不为礼 ,礼必坏;三年不为乐 ,乐必崩。 ”②

从某种意义上讲 ,西汉建立伊始 ,统治者对儒家思想 的排斥,也是世俗身体之欲对文明价值原则的排斥 。这种 排斥 ,最直接地表现为政治集团内部对感性愉悦和功名 利禄的追求 。而刘邦晚年听取儒生陆贾之言,以儒家治国 的同时 ,也虚怀纳士 ,接受百家 ,盛行游学之风 ,一定程度 上也拉开了文化自由之风 。因此,长袖舞在西周时期以德 礼为核心的土壤中生发出来的“庄重肃穆 ”,到 了 西 汉 时 期受到文化自由的浸润 ,也中和了曾经的“ 内隐礼教 ”之 义,呈现出了“势张技博”的“流动感”。 所谓“流动感”就是 指身体内在动律与呈现出外在张力的和谐统一 。这种“流 动感 ”贯穿于长袖舞者腰部 、手臂 、脚下的动作与袖 体 的延伸之中,使得整体舞姿呈现出开放外显之形 。

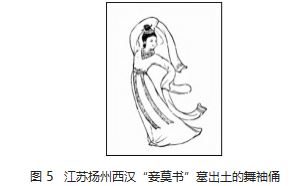

如江苏扬州西汉“妾莫书”墓出土的舞袖俑一手提袖,大臂发力小臂提力,袖体随之呈现出飞舞之状(见图 5)。

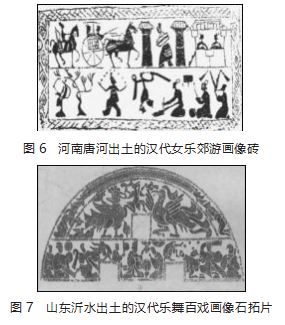

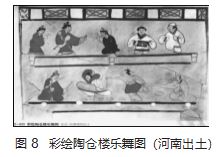

不过值得 一 提的是 ,西汉文化与政治中始终都充斥着所谓“功利性”。“功利性 ”在当时体现在两个完全不同 的方面 ,一 个是上述的“礼教治国”,另 一 个则是“修 身 养 性”。 西汉文景二帝统治期间 ,是黄老作为官方哲学的时 期,主张通过修养身性 、服食丹药等行为来达到修行的目 的,而修行的最终归宿则是“升仙得道”。此时长袖作为人 肢体的延伸与思想的外化 ,在原有的艺术范畴内又被赋 予了更高的精神价值 ,那便是可以通达天地 、沟通神灵般 的存在 。于是在汉画长袖舞中出现了大量身体动势开放 、 腾跃向上 、飞舞扬袖的舞姿(见图 6),其中蕴含的便是汉 人当时超越飘然的神仙思想 。在山东沂水出土汉代乐舞 百戏画像石拓片中 ,这种超越飘然的神仙思想体现得更 加淋漓尽致(见图 7):画像石分为上下两层 ,上层为祥瑞 神仙世界,下层为人间世界 。下层右侧一长袖舞者扬袖起 舞,以袖通天 ,表达的正是西汉时期汉人突出的飘飘然升仙思想 。

三、娱人凡俗艺术精神的生发—— 东汉时期图像长袖舞的审美判断

公元 25 年光武帝刘秀推翻王莽建立新王朝 ,史家称之为东汉 。东汉承接西汉,是一个多民族王朝。《后汉书· 东夷传》载:“自中兴之后,四夷来宾 ,虽时有乖畔 ,而使驿 不绝。 ”光武帝建立东汉后 ,巩固政权 ,改良政策 ,顺应时 代,积极治国 。同时,东汉统治者十分重视文化交流,出兵 击败匈奴 ,疏通道路 ,为了加强周边和西域各国与内陆的 文化经济交流 ,积极派遣使者出使西域 ,文化融合与民族 认同感不断加强。作为中国历史上第一位儒士出身的开国 皇帝 ,刘秀大张旗鼓地褒奖儒家的高尚节操 ,推行儒家理 想的治世理念。正是由于统治者的重视以及各种政策使得国家日益趋于稳定,经济恢复 、生活富足 、国家欣欣向荣 。

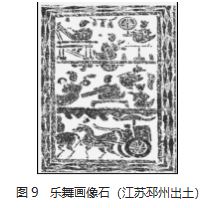

东汉时期的疆域呈现出稳定祥和之景象 , 在这样社 会安定 、经济繁荣的生活状态下 ,人们精神上的巨大压力 得到了释放 ,人们的精神意识也逐渐转为心理自觉 ,这便 助长了人们享乐和追求精神满足的想法 。尤其是到了东 汉末期 ,政治生活迭起动荡 ,固执的守旧与纷异的探索 、 旧事物的消亡与新事物的萌发在这个时代复合 交 融 ,人 们更执着于现实的人间生活 ,百戏 、歌舞和宴乐成为东汉时期汉画像石中表现的主要主题(见图 8)。

(一)“重生务实”人生观的主旋律

王国维先生在《宋元戏曲考》中提及“凡一代有一代之 文学”, 指的是每个时代的艺术都是时代环境的产物 ,他 们被时代土壤孕育出来 ,亦承载着这个时代的文化内涵 , 彰显独属于这个时代的文化精神 。相较于西汉时期的礼 教与神仙思想 ,东汉时期的图像长袖舞主题更偏向于世 俗生活 ,更贴近人们的生活 ,在整体气势上摆脱了西汉长 袖舞的严肃和沉重 。如《中国审美文化史》中所说:“在幻 想性题旨最为突出的河南南阳东汉中期画像石中 ,一方 面,神话 、仙怪 、祥瑞 、星宿之类形象的表现可以说达到了淋漓尽致的地步 …… 另 一方面 ,现实生活题旨仍然是主要的。 ”这与东汉开国皇帝刘秀十分重视经学有关 ,东汉 经学世家累世传经 ,一方面是为了维护家族的尊严 ,达到 “修身 、齐家”的目的;而另一方面则是为“治国 、平天下”实 现儒家治世下“入仕 ”的理想 。通过大量西汉与东汉时期 汉画像长袖舞的搜集与整理 ,发现艺术性的幻想内容在逐渐衰退,现实性的人间生活日趋丰富 。

江苏邳州出土的这幅东汉时期乐舞画像石就是对现 实人间中乐舞艺术的生动记录(见图 9)。该画像石共分为 上 、中 、下三层:上层是对东汉时期人们织布耕衣 生 活 的 描绘 ;中层为乐舞百戏图 ,左侧 一 长袖舞者腰体倾斜 ,双 臂在向上甩袖的时候同时向内绕袖 , 与 一 旁的乐伎相视 互动 ,显示出自由轻松 、欢愉浪漫的氛围 ;下层是车 马 出 行图,都是日常生活的场景记录 。整幅图三层连起来便是对东汉人们注重娱人凡俗 、热情烂漫的人间生活的写照 。

与先秦一样,汉代思想者也从没停止过追求思想一统 的努力 。但是 ,这种借助政治力量强行建立的哲学 一 统 , 向来不可能取代思想的多元 , 因为思想的多元性是建立 在人性的多元需要基础上的 。在汉代,虽然道家思想从汉 武帝时期失去意识形态的主导地位 ,但它在统治者的世 俗生活和民间社会依然拥有强大的影响力 。正如徐复观 所言:“在四百年中,(道家思想)一直是一 股巨流。 ”而东 汉时期道家哲学的“私人化 ”与退居民间 ,使得其成 为 对 人的世俗之欲进行抚慰和满足的工具 ,一定程度上也就催生了东汉时期及时行乐 、凡俗人间思想的提纯 。

(二)从“细腰”的“体态美”到“厚体”的“动态美 ”不同于西汉时期,东汉长袖舞在儒家的“仁”“义”道德标准和道家“朴 ”的审美取向以及楚文化的浪漫神秘共同影响下呈现一种崭新的气象,使整体上呈现出一种雄浑博 大和自由奔放的浪漫气质。可以说东汉的舞蹈身体从西汉 神仙叙事的话语中实现了自我解放,更加追求世俗的人间生活 。东汉长袖舞较之西汉而言也更加凡俗与生动 。

东汉图像长袖舞与前代相比 ,下体动作明显扩张 ,更 加具有自由度 。这也得益于东汉时期舞服的变化 。西汉时 期束腰襦裙的舞服样式非常适合长袖细腰“体态美 ”的展 现,而东汉时期连身裙逐步演变为上衣下裤的舞服形制 , 以期最大限度实现舞者的肢体解放 ,更好地展现出舞姿 的“动态美”。 两汉相比,东汉时期长袖舞的“动态感”要比 西汉时期突出很多 ,并且这种“动态感 ”往往伴随着 反 向 平衡的动态规律 。陕西绥德出土的舞蹈画像石中的长袖 舞舞者(见图 10),其头部 、胸部 、腰部 、腿部彼此之间均呈反向平衡动律,袖体也随之呈现出相斥力的飞舞状态 。

李泽厚在比较汉代哲学和艺术的特点时说过:“尽管 儒家和经学在汉代盛行,‘厚人伦 ,美教化 ’‘惩恶扬善 ’被 规定为从文学到绘画的广大艺术领域的现实功 利 职 责 , 但汉代艺术的特点却恰恰是 ,它并没有受到这种儒家狭 隘的功利信条的束缚 。刚好相反 ,它通过神话跟历史 、现 实和神 、人与兽同台演出的丰满的形象画面 ,极有气魄地 展示了一个五彩缤纷 、琳琅满目的世界 。这个世界是有意 或无意地作为人的本质的对象化 ,作为人的有机或无机 的躯体而表现着的 。它是人对客观世界的征服,这才是汉 代艺术的真正主题。 ”笔者认为 ,汉代的真正主题正是发 展到东汉时期得到了最大化的彰显 。从西汉重 “ 神仙幻 想 ”的“写意世界 ”来到东汉重“凡俗娱乐 ”的“尘世人间 ” 的进程 ,正是古朴质拙 、大气磅礴泱泱汉风 一 步步在中国古代艺术中烙下印记的过程 。

四、结语

“舞人无所持,以手袖为威仪”的袖舞几乎贯穿于整个 中国古代舞蹈发展史之中 ,在漫漫历史长河中 ,经过不同 历史时期的洗礼与积淀,呈现出不同的风格样貌 。汉代作 为长袖舞发展的高峰时期 ,在中国古代舞蹈史上有重要 的定型作用 ,一定程度上孕育出了长袖舞艺术风格的定 型基因 。若想深入探寻其全貌,便是要细微聚焦到两汉之 流变 。纵观从西汉至东汉时期的汉画长袖舞,不难发现在 审美形式方面,西汉更重“写实”、东汉更重“写意”;在审美 表达方面,西汉更重“神仙”、东汉更重“娱人”;在审美功用 方面 ,西汉更重“礼教”、东汉更重“凡俗”,深耕至此 ,便能 更加深刻地认知长袖舞在各个时期所呈现出不同的形态风格与审美内涵 。

古人云:“宣物莫大于言,存行莫善于画。 ”“汉家天下 四百年 ” 留下的这些舞蹈图像使大家得以探寻那些曾经 鲜活却不慎消逝在历史长河中的舞蹈踪迹 。此外,舞蹈艺 术作为中华民族伟大复兴的重要组成部分 ,借助“左图右 书 ”重返历史文化 ,探寻那些曾经鲜活却不慎消逝在历史 长河中的舞蹈踪迹 ,推动当代舞蹈文化的复兴与舞蹈话 语权的建立 ,是时代赋予舞蹈史学的责任 ,这也是本次研究重要的初衷之一 。

参考文献 :

[1][清]严可均 .全上古三代秦汉三国六朝文[M].北京:中华书局 ,1958.

[2][清]王国维 .宋元戏曲史[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[3]蓝 凡 .殷 墟 卜 辞 中 的“舞 ”字 新 考[J].当 代 舞 蹈 艺 术 研 究 ,2021(03):52-60.

[4][汉]班固 .汉书[M].北京:中华书局,2007.

[5]李泽厚 .美的历程[C]//李泽厚 .李泽厚十年集:第一卷 .合肥:安徽文艺出版社,1994.

[6]刘成纪 .形而下的不朽[M].北京:人民出版社,2007.

[7]徐复观 .两汉思想史(第二卷)[M].上海:华东师范大学出版社 ,2001.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/68009.html