SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】随着流行音乐的普及,以及高校流行声乐演唱专业的设立,流行声乐逐渐同传统声乐一样,建立了与 之相适应的 、系统化 、规范化的唱腔模式 。但与传统的不同之处在于,流行声乐既要建立正确 、规范的发声系 统,又要考虑如何在该系统中将音乐自然且个性化地表达出来 。在以往流行声乐唱腔模式研究中,有多种技 巧方式可以让歌者兼顾“规范性”和“个性化”。 而“唱腔器乐化”是个性化探究的新课题,其有助于歌者在规范 唱腔的基础上给听众带来耳目一新的个性化表达 。本文通过调查国内外的研究现状,了解“唱腔器乐化”的发 展趋势,陈述了其技术原理及练习方式,进而系统讲述“唱腔器乐化”在流行声乐作品中的表达,并分析“唱腔 器乐化”的价值。

【关键词】唱腔器乐化,流行声乐技巧,个性化表达

“人声器乐化”意指将人声作为一种乐器,通过与作品 中其他音乐成分相互配合,形成与众不同的音乐画卷;在 人声与乐器的配合中,不仅要对乐器的声响进行模仿,而 且 要 进 行“器 乐 化 ”的“再 创 造 ”。 在 这 个 过 程 中,歌 者 个 性化的表达便得以彰显 。而“唱 腔器乐化 ”是 实 现“器乐化 质 感 ”的 练 声 过 程,指通过调整声音位置 、口 腔 状 态 、头 声 、胸 声 占 比 等,进而使人声达到“器 乐 化 ”的 音 色 效 果 。 国 内 声 乐 领域“器 乐 化 ”的 研 究 主要 集中 于传统声 乐,且 着重研 究“人 声 ”对乐器音色的模仿,以 及分 析与 器 乐 作 品 曲调难度技巧相似的声乐 曲 。本文侧重于流 行 声 乐 中 歌 手的“唱 腔 器 乐 化 ”研 究—— 从 歌 手 训 练 过 程 出 发,详 细讲述了如何通 过 塑造 发声 腔 体,使 人 声 拥有“器 乐 化 ”的音质 。

一、“唱腔器乐化”的技术原理

“唱腔器乐化”的实现,最重要的内容是通过对腔体的 “基础塑造”,使人声达到“器乐化”的声音质感,而“基础塑 造 ”大体可归为 三类,一是通过调整口腔状态,使 声 音 达 到 立体化 的 饱满音 效;二是 通 过“头 腔 ”“胸 腔 ”之间的 转 化,使人声 具备器 乐 演奏时的“颗粒感 ”;三是 通 过 气息支 撑的辅助作用,让人声游刃有余地表达高技巧作品 。

( 一 )口腔状态的塑造

“口 腔 状 态 ”这 一 概念在 过 去常 被 人 们 定 义 为“饱 满 的”或是“干瘪的”,但随着流行声乐研究逐渐深入,发现在 演唱 过 程 中 口 腔 存在 着多种 多样的 状 态,甚 至 可 以 说 每个唱字都有适应其表达的最佳口腔状态 。因此,如何塑造积极 的口腔状态, 使歌者在每 一唱字 中都 能 达到 “器乐 化”的声音质感,这是需要深入探讨的话题 。

1.打开喉咙

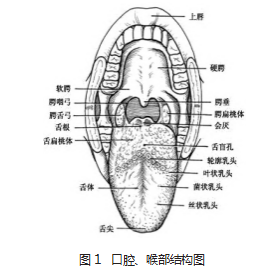

塑造正确的口腔状态首先要学会“打开喉咙”,打开喉 咙 的 意 义 在 于 将 口 腔 和 喉 部 腔 体 充 分 打 开 —— 包 括 硬 腭 、软 腭 的抬 高 、会 厌 的舒 张 、提 高,同时保 持 下 巴 松 弛, 使口腔 、咽 腔形成发声 、共 鸣所需 的通道 。 (口腔 、喉部结 构见图 1)

练习“打开喉咙”的方式有很多,最原始的教学方式是 “打 哈 欠 ”练习,这种练习 方 式 有助于初 学 者找 到内 口 腔 打开的感觉,但由 于其与“演唱过程”脱 轨,很 容易 导致初 学 者无 法将 “打 哈欠 练习” 中内口腔的状态运 用于演唱 中 。因此“打哈欠”与练声的接轨至关重要 。

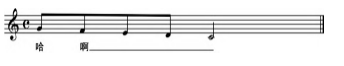

谱例 1 是“打哈欠”与“练声音阶”的结合训练,在实践 中,起 初 要通过“打 哈 欠 ”将唇 、齿 与内口腔同时张 开,以 便寻找打开喉咙的方式 。做十次纯粹的“打哈欠”训练后, 演唱谱例 1 的内容—— 最开始的“sol 音”用“真打哈欠”的 方式,找 到内口腔和 喉部 腔体充 分打 开 的感觉,但要注意 唱“哈字 ”的目的是找 积极 、正 确 的口腔状态,不能让大量气 息 像 打 哈 欠 一 样 从 口 中 漏 出;紧 接 着 要 保 持“ 哈 字 ”状 态,用“啊字 ”演唱下行音阶,积极 的口腔状态应延续到 最后一音终止 。

谱例 1:

要注 意 的 是,在 练 习“打 开 喉 咙 ”的 初 始 阶 段,需 要 以“大 开 唇 齿 ”的 方 式 带 动 内 口 腔 张 开,但 等 到 熟 悉 内 口 腔 和 喉 部 腔 体 充 分 打 开 的 感 觉 后, 应 当 直 接 打 开 内 口 腔 和 喉 部 腔 体,防 止 长 时 间 的“唇 齿 大 开 ”造 成 口 腔 不适感 。

2.“立体式”咬字

“打开 喉 咙 ”后,要建立适应 于不同唱字 的口腔模式, 进而呈现立体化的饱满音效 。该模式要达到的效果是“从 ‘字正 腔圆’后退 一 步恰到好处地唱字 ”,并且要让舒适 的 吐字 配上正 确 的声音位置, 如此 才能 实现立体化的声音 效果 。在实践 中,演唱者要做到“声母不咬死,韵 母 要 说 清”,并且配合良好的声音位置,进而使声音饱满 、立 体 、 动听 。

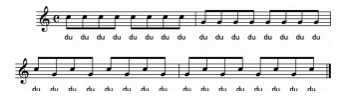

谱例 2 中,相同的练声旋律对应 三组唱词,主要进行 的是“韵母清晰度”的训练,在字 与字 之间,既要练习 不同 口腔状态的灵活转换, 又要保 持声音位置的固定—— 不 随口腔形态的变化而变化 。此外,学着感受口腔共 鸣,吐 字 时口腔的振动会 给声音镀上 一层金属性薄膜, 让声音 更有质感,就像乐器的外衣一样 。实现“立体式”咬字的训练模式如下:

谱例 2:

(二)腔体转换的运用

“腔体转换”指通过对腔体间共鸣转换控制,进而产生 颗粒感音 质 的 过 程,这要 分 析在几个 腔体中 实 现“高质量 共鸣”的训练方法,另外阐述共鸣腔体之间的转化技巧 。

1.实现“集中 、清亮”头腔共鸣

良好的“头腔共鸣”应该是“集中且清亮的”,就像竖琴 的音 色 —— 干净 、明亮 、清澈,要呈现 这样的共鸣状 态,不 仅要保持声音 的 高位 置, 而且要使声音在口腔中 找到适 宜的前后位 置 。在 练 习中 首先要 达 到 上 一 阶段—— 通 过 “打哈欠”将 喉咙打开,并保持声音位 置 的悬挂和集中,此 后要让声音保持于口 腔 正中,即“不前也不后”的位 置,而 后通 过 进 行 以 下训练 来稳定呈现“集中 、清亮”的 头 腔 共 鸣状态 。

谱例 3 是“头 腔 共鸣”的“du 声 训练 ”,其 分 为 四个 小 节,第一小节通过 高音 区的“do 音 ”,帮助歌 手寻找高位 置 共鸣状 态;第二小节的“sol 音 ”目 的 是 让歌 手练 习在 音 区 降低时,仍能保持高位 置 的共鸣状 态;而后两小节则是训 练歌 手运用头 腔共鸣在 不 同音 区快速转换时仍能保持位 置不掉 、不 变,后两小节的 不 同 之处在 于从“较低声 区”到 “较高声 区”要 比 相 反的 过 程 更难保持位 置 固定,因此 第 三 、 四小节其 实是 由易到难的训练 过 程—— 第三小节从 “较高声 区”到“较低声 区”只需要 保持位 置 不 掉落即可; 相反,第四小节开始时不能仅用满足“sol 音 ”的位置歌 唱, 而要 提前预计到“do 音 ”需要 的 位 置,同 时也要 防止在 紧 随其后的“do 音”向“sol 音”过渡中位置出现掉落 。

谱例 3:

2.创造“磁性 、浑厚”的胸腔共鸣

胸 腔共鸣在 歌 唱 中会“加厚”歌 手音 色,塑造更扎实 、 有 力 量 、有 磁 性 的 音 响 效 果,但“胸 腔 的 寻 找 ”对 女 性 歌 手,尤其 是 习惯轻声说话的 女性 歌 手来说并非易事,有些 初学者 甚至在 寻找胸 声 的 过 程 中“误入歧 途 ”,企 图 通 过 让声音 位 置 靠后来“加厚”声 音,这样不 仅 导致音 色偏闷 、 质 量下降,而且会形 成错误的 肌肉记忆 。 因此,正确建立 “寻找并巩固胸声”的方法非常关键 。

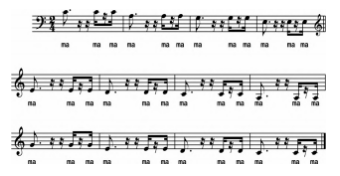

在 练 习谱例 4 的 内 容前, 先要 在 自己的 较低声 区中 “找到 胸声 ”,方法是 在 低 音 区 短 促 、清 晰 、中 等 音 量 地 读 “ma 字”,读时要 充分 感 受胸 腔 共鸣带来的 振动感 。但需 要 注意,声 音 一 定要 自然发出,不 可刻意 压低嗓音,也 要 尽可能在 较低音 区的 发声 状 态 下将 较高位 置 保持住 。当 体 会 到 胸 腔 共 鸣 后, 便 可 进 行 谱 例 4 内 容 中 的 声 音 训 练—— 前 四 小 节,首 先 通 过 较 低 音 区 巩 固“读 ma 字 ”训 练 中 找到 的 胸 腔 共鸣, 而 后几小节在 音 区 不 断 提 高 中, 找到 较高音 区胸 腔 共鸣方式 。若在 较高音 区仍可感 受到 明 显 的 胸 腔 共鸣,便 可继续提高音区练 习,直至胸 腔共鸣 微弱 。

谱例 4:

3.不同共鸣腔体之间的转换训练

不同共鸣腔体之间的转换是最容易让听者产生“器乐音 响 效 果 ”的 演 唱 方 式,尤 其 是 在 迅 速 转 换 时,极 容 易产生颗粒感的音质效果 。在流行声乐中,不同风格的歌曲 需 要的声腔转换方 式 不同,如“约德尔风格”中所 需 的 转 换模式 是“纯头声”和“纯胸声”之间的快速转化模式,但 在其余流行曲风中,大多运 用的是“混声”与“纯头声”或 “纯胸声”之间的转换模式 。为了让各共 鸣 腔体之间转化 更加灵活, 可以尝试 “纯胸声” 与 “纯头声” 之间的转 换—— 训 练 方 式 为 用 清 晰 、中 等 音 量 说“Nai yi”二 字,其 中“Nai”字要完全运 用胸腔共 鸣,即充 分体会 胸部 剧烈的 振动感,而“yi”字 则要完全运 用头腔共 鸣,需 体会 到头部 剧烈的振动感,而胸部振动微弱,甚至不振动 。待找到“纯 头声”和“纯胸声”之间的转换后,便可进行谱 例 5 中的声 音训练 。

谱例 5:

在谱例 5 中,每一小节分别进行了不同口腔大小状态 下八度音间共 鸣 腔体的转换训练,训练模式 可分为三种, 最开 始 可练习 在“纯头声”与“纯胸声”之间进行转换,而 后再尝试“混声”与“纯胸声”之间的转换,以及“纯头声” 与“混声”之间的转换;这三种其实是由 难到易 的训练 过 程—— 最困难的地 方 是 要 在 完 全 以 头 声 主 导 的 明 亮 、清 澈的共 鸣 腔和 完全以胸声主导 的结 实 、浑厚的共 鸣 腔之 间进行转换,而混声作为将头声区 、口咽 腔区 、胸声区 声音有机结合 、融会 贯通而成的状态,因其中本就具有头声和 胸声的成分,和 头声 、胸声之间的转换也就容易 许 多 。 在练习 中,需要注意的是,声音的位置极 易 随着腔体的变 动而变动,因此要尽量使声音始 终保 持 在正 确 的位置上, 不随腔体而变 。

(三)气息支撑的辅助

气息作为声乐训练的基础内容,在整个演唱过程中起 到举足轻重的作用,但气息训练在“唱腔的器乐化 ”这 一 课题 中起 的作用主要是辅助性的—— 辅助口腔正 确 状态 的保持和腔体的灵活转换 。在气息训练中,要遵守的几个 要点是“松弛”“稳”和“动力感”。

其中“松弛”意为在演唱前需要让机体保持放松状态, 即气息不能“僵硬 ”,亦不能“悬浮”,做到这一要点的方 法 是“叹气训练”,顾名思义,在每 一唱句前用“叹息”的方 式 将气放松 下来,初 学 者可能会存在“叹得不彻底”的问题, 需要专业教 师帮其学会聆听 “气息真正 松 弛 下来” 的感 觉;“稳”和“动力感”意为在演唱中气息需要“扎实”且“连 绵”,在训练中可以通过“狗喘气”①找 到气息扎实 的 动 力 源,另外,“嘶声”训练②和在任意音高上的“啊字”训练③,这 些会让演唱者找到气息连绵不断的推动感 。且在训练时, 要体会气息源源不断地向下 扎根, 缓慢推动声音向外的 感觉 。

无论是 “口腔的正确塑造”“腔体的灵活转换”, 还是 “气息的辅助性作用”,都 是实现“唱腔器乐化”进 程 中 需 要完成的基础性内容, 只有建立在扎实的基本功和卓越 的演唱技巧之上,才能让声音与音乐作品进一步凸显“华丽器乐感”的融合 。

二、“唱腔器乐化”与流行声乐作品中旋律的配合

“唱 腔 器乐 化 ”在流行声乐作品中的诠释是建立在 其 技术原理基础上的实践应用,该实 践不 仅 要 求 歌 者 对“唱 腔 器乐 化 ”技术掌握融会贯通, 而且要在流行歌 曲的 演 唱 过 程 中,针对 不 同 乐 句运用适宜的“唱 腔 技术”与 之 相 配,进 而 将“器 乐 化 质 感 音 色 ”在 歌 曲中 毫无违和感 地表 达出来 。

( 一 )音乐旋律在高音区④时“唱腔器乐化”的使用

高 音 区 对“ 唱 腔 器 乐 化 ”的 诠 释 主 要 分 为 两 种 模 式—— 以 头声 为 主导的“弱混声 ”演唱模 式和胸 声 与 头 声 “势均力敌”的“强混声”演唱模式 。

1.高音区“弱混声”中“唱腔器乐化”的应用

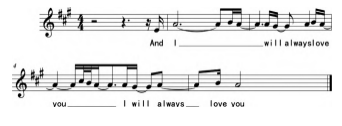

以 经 典 老 歌 I wilalwaysloveyou 中 的 乐 句 为 例,副 歌第一次出现 时(见谱例 6),如要诠释出器乐绸缎般质感 的音声效果,“I 字”可运用弱混声进行演绎,且在演唱中需 要着重调整弱混声中头声和胸声的用量比例 。在弱混声, 若头声用量过多,则会让声音变得尖细;胸声用量过多,则 会让声音过于扎实 、浑厚,缺少弱混声轻盈 、柔和的声音质 感 。而头声 、胸声比例合理的弱混声类似于铜管乐器的轻 奏—— 让圆润饱满的器乐音质自然而然倾泻而出 。

谱例 6:

调 整 混 声 用 量 比 例 应 基 于 呼 吸,在 调 整 初 期,尝 试感 受声带振动与气息推动的互 相作 用, 寻找最自然的 发 声状 态,然后通 过 调 整 口 腔 张开角度,塑造 良好的传声共 鸣箱 。在 调 整 过 程 中,因骨传导会带来误判,而 不 能仅依 赖于演唱 时的 听觉, 所以 必须借用录音设备录制个人 声 音后通过录音调整判断 。

2.高音区“强混声”中“唱腔器乐化”的应用

同样是谱例 6 的 唱 句,在 最后一遍副歌 出现 时,如要 诠释出器乐 化 的 强震动音 响效果, 可运用强混声 的 演唱 方法—— 以胸声 为 主导,增强声音 的 能量感,同 时结合 高 位 置,将 头声 加入混声 中,使 高音 扎实有力量 。在 强混声 演唱 中,胸 腔共鸣是“重头 戏”,很多女歌 手因为无法寻找 正确的“胸 腔共鸣”,导致声音“假厚实 ”—— 声 音 靠后 、音 色 闷 、憨,厚重却不 扎实,因此只有使 用正确的 胸 腔 共 鸣 才会呈现 出自然的声音 听感;同 时,“高位 置 ”引领下寻找 的“头 腔 共鸣”作 用虽是 辅助性 质 的,但有助于协 助 歌 手 轻松 、自如地演唱 高音,缺少“头声 ”的声音是 干涩 、吃力 、 没有光泽的,添加“头 声 ”的 声 音 是 湿润 、有张力 、金属性 的,就像“呐喊的”小号一样 。

(二)演唱旋律为快速经过音时“唱腔器乐化”的使用

1.“声腔快转”中的“器乐化”体现

演唱旋律中 的“快速经过音 ”主要 指“转音 ”技巧下的 乐 句演唱 。 以谱例 7 中 的乐 句为 例,在 转音 时,气息稳定 推动与 不 同位 置 腔 体建立的共同作 用会塑造 出良好的音 质效果 。在整个乐句呈现过程中,断掉的气息会让声音变 虚 、变弱,从而影响 到声音 稳 定 与 音 质 平 衡,因 此 气 息 的 稳 定 性 及 良 好 的 推 动 作 用 是 塑 造 高 质 量 音 质 的 重 要 因素 。 同 时,灵活的“声 腔 快转”技术会为 听者 呈现 出 惊 人的器乐质感音效 —— 两个音符迅速 交 替 时,较 高 的 音 用 “纯头腔共 鸣 ”进行演唱,较低音用“纯胸腔共 鸣 ”进行演 唱,两 种 声 腔模式 快速交替,使得歌 手 的 声 音 产 生“器 乐 性”颗粒感音效 。但在实际演唱中,歌手的全部 注意力可 能会集中于腔体变更中, 从而导致气息产生不稳定支撑 的效果 。出现以上问题的歌手,一定要注意塑造“器乐化” 音效的次序—— 先气息 、后腔体,对声音起 到稳定支撑和 能量供给作用的要素首 要 为 气 息,腔体好似“被摆放出所 需形状的模具”,依赖气息 、基于气息,但不要过度施力 。

谱例 7:

旋律为快速经过音时“器乐性”的体现,除谱例 7 中的 声腔转换模式,还有“阶 梯模式 ”,该模式 又可分为“上 阶 梯”与“下阶梯”两种情况 。

2.“上下阶梯模式”中的“器乐化”体现

“上阶梯”与“下阶梯”模式一般体现于即兴的转音中, 二者之所 以被称为“阶梯模式 ”,源于其音与音之间的“断 层感”。 以谱 例 8 为例,在“上阶梯模式 ”中,可运 用从“纯 胸声”过渡至“平衡混声”再到“头声占比多的混声”的演 唱方法,且在音效上突出声腔间过渡的转折点,进而塑造 “棱角音色”。 而“棱角音色”的产生会为人声增添“在曲折 的金属管道中游走”的声响质感。“下阶梯模式”的音阶与 上阶梯反向,“下阶梯模式”是“平衡混声”到“纯胸声”的过 渡 。在音响中,也会 产生与“上阶梯模式 ”相同的“器乐性 棱角音色”质感 。

谱例 8:

值得探讨的是,“上下阶梯模式”是基于五声调式而成 的,不仅如此,在五声调式 上的即兴转音模式 不计 其 数, 但其获得欧美歌手偏爱的原因仍有待研究 。

(三)演唱旋律为持续较长单音时“唱腔器乐化”的使用

相较于“高音区的‘唱腔器乐化’”与“快速经过音中的 ‘唱腔器乐化’”而言,演唱旋律为持续较长单音时的“唱腔 器乐化”就比较容易被人理解了 。当旋律为持续较长单音 时,此时歌手的声音大多为“高能量 、强声场”,通过强混声 的方式进行演唱 。而这种情况下,“唱腔器乐化”的塑造仅 仅需要通过气息推动,将声音由 小至 大地放出,声腔状态 由“短暂的弱混声”过渡到长时间的“强混声”中 。在这个 过程中,需要借助高位置 、口腔共 鸣,以及后咽 壁的作用, 塑造出“器乐感”的泛音 。

三、“唱腔器乐化”的沿用

( 一 )“唱腔器乐化”在流行声乐教学领域的沿用

“唱腔器乐化”作为一种修饰音色的技巧,在训练中可 以让学生找到正确的发声状态 。在流行声乐演唱中,歌者 日常的说话状态会 直接影响到发声状态, 因此部 分学 生 在 日 常生活中可能 会 存 在 两 种 错 误 的 说 话 状 态 ——“声 音大 、冲撞感强 、胸腔使用较多”,或者“声音小 、虚弱,胸声 不足甚 至 缺失,声音全集中于头腔”,导 致 混 声 训 练 达 不 到平衡;或因 说 话 状态中语调下 滑,导 致 发声状态懒 散 、 不积 极 、咬字 囫囵;以及过度偏爱练习“高亢 、动力感足” 的歌曲导 致 声音流畅度 、细腻度不足,还有的仅练习“轻 柔 、技巧性较少”的歌曲,导致声音张力性不够 。

以上这些不正确 、不健康的说话状态产生的问题严重影响到学 生的歌唱状态 。而“唱腔器乐化”的训练是建立在正确声音位 置 、稳定气息基础上,对各声 腔状 态 的 寻找 与 开发 。 由此可以让习惯于胸 腔共鸣发声 的 学生在 混声 训练 中增加头声 比 例; 让习惯于头声共鸣状 态 下说话的 学生增加胸声 比 例,进 而让混声 中 头声 、胸声的占比达到 平衡,减少高音 区嗓子用力过 大的 干声 、白声,进 而 避 免 过 度用嗓;还可以 让发声 状 态 懒散 、不 积极 、咬字囫囵 的 学生时刻建立积极的 口 腔 状 态,塑造 正确 、清晰 、不 刻 意 的咬字方式 。

(二)“唱腔器乐化”在中国市场中的沿用

唱 腔 的 器乐 化并不是 固定的模板或套路, 而 是 基于 个人音 色 产生的个性 化 表 达, 正是 因为 这 种 独具个人 特 点的 表 达 方式, 让声音 中 带有器乐 质感 的 歌 手在音乐 市 场中获得了相应竞争力 。在我国各种综艺平台 、娱乐软件 的宣传数据中, 不难看出那些具有良好情感 线条和独特 音 色 的 歌 手更易获得 中 国 听众关注,其 中“独特音 色 的 塑 造”一直以来深受流行声乐学术领域关注 。每个人的音色 都是 独特的, 但如何展现 出其 中 的 独特性是值得探讨的 话题。“唱腔器乐化”作为展现音色特性的方式之一,辅助 歌手塑造有良好听感 的声音, 而 这 种 方式又基于不 同 歌 手的特点 。

比起欧美惯用的 高能量 、强混声 中 的“器乐性 ”表 达, 很多国 内 歌 手运用了特殊的“柔声 器 乐 化 ”演唱 模 式,虽 然声音力度不 强,但良好的胸声共鸣给听众带来了扎实 、 温暖的 听感; 气息的 流 动性对 混声 向纯头声 转换进行 引 导和支撑,产生温柔的金属光泽 。这种演唱模式非常适合 于中国流行音乐的表达,服务于中 式咬字“声 腔 模 式 ”与 独具韵味的唱字结合,迎合了听众口味、赢得了中国市场 。

由此可见,“唱 腔 的 器 乐 化 ”并不 是 套路的 、固 定 的 、死板的,而是建立在个人特点之上的独特魅力所在 。

四、结语

“ 唱 腔 器 乐 化 ”的 实 现 需 要 基 于 对 声 音 的“基 础 塑 造 ”—— 通过调整口腔状态,使声音 达 到 立体化 的饱满音 效;通过“头 腔 ”“胸 腔 ”之间的 转化,让人声 达 到 器乐 演奏 时的“颗粒感 ”;以及通 过气息支撑辅助作 用,使人声 游刃 有余地表达高技巧作品 。此外,正因为“唱腔器乐化”音效 的特殊性, 其 在声音训练 中 的 体现也比普通 的 练声 方式 增加了针对歌手个人特点的训练内容 。并且,歌手在作品 完成 过 程 中 还需要 特殊关注“唱 腔 器乐 化 ”在旋律中 的体 现,以及在唱句中如何塑造“器乐性”声音质感 。在完成整 个“唱腔器乐化”的训练中,切记避免形式化 、公式化,一定 要针对个人的音色和嗓音条件进行训练 、探究 。

“唱 腔 器乐 化 ”从来不是 以某种 固定形 式影响 当代声 乐表演 、教学体系 。不同音色的歌手会在“唱腔器乐化”的 训练 中 有着不 同 的 体验,而 这 正是“唱 腔 器 乐 化 ”在 流 行 声乐中得以沿用的价值所在 。

参考文献:

[1]管皓玉 .浅谈流行 演唱中对人声器乐化 处理的 研 究 [J].艺术科 技,2017(08):181.

[2]郭 春 雨 .谈 歌 唱 时 的 口 腔 状 态 [J]. 文 艺 生 活·文 海 艺 苑 ,2014 (11):97-97.

[3]付林 .歌手训练秘籍[M].北京:中 国文联出版社,2018.

[4]乔新建 . 中 国“混声 唱法”的创建与特征[J].黄钟(武汉音乐 学院

学报),2003(02):112-115.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/65761.html