SCI论文(www.lunwensci.com)

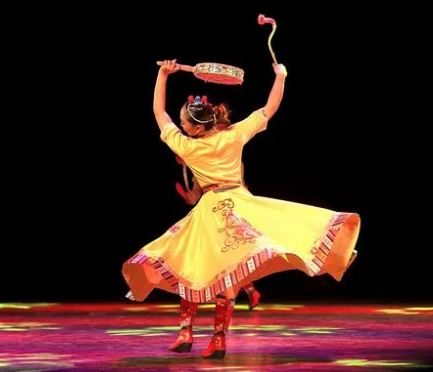

【摘 要】情绪表达是舞蹈表演艺术的核心元素之 一 。作为 一种区域性民族舞类型,基于地域环境、风俗文化 、 宗教信仰的独特性,藏族舞蹈中的情绪表达独具特色,且丰富多元 。换言之,在长期的劳动生活与社会实践过 程中,藏族舞蹈成为藏族人民表达民族情绪与情感体验的主要形式 。基于此,本文梳理了藏族舞蹈情绪表达 的理论机制 。在此基础上,重点探讨了藏族舞蹈情绪表达形成的心理认识过程、心理调节过程、文化积淀过程 等内容。

舞 蹈 艺 术 是 一 门 以 肢 体 语 言 为 表 现 手 段 的 艺 术 形式 。其中,藏族民族舞具有鲜明的地域特色,无论是艺术 来源还是肢体动作设计, 都与藏族特定的生活场景密切 相关,如地域环境 、文化风俗 、宗教信仰 、思想观念等 。换 言之,在特定的生活场景中,藏族舞的肢体动作往往是本 民族独特心理活动与民族情绪的集中体现, 这也导致同 一 情 绪 在 不 同 民 族 舞 蹈 中 的 符 号 表 达 呈 现 出 不 同 的 特 色 。所谓情绪表达,即借助肢体动作与表情变化表达舞者 主观情绪与情感的过程 。对此,本文聚焦藏族舞的情绪表 达,探讨了舞蹈动作与情感内涵 、情绪表达的理论逻 辑, 且进一步剖析了藏族舞蹈情绪表达的产生过程 。

一、舞蹈艺术中情绪表达的探究

在舞蹈艺术情绪表达过程中, 情绪体验是其心理前提 。从这个角度讲,舞蹈是一 门情绪体验型艺术类别,即在情绪体验的基础上进行情绪表达。其中,主观体验、外在表情 、生理唤醒是情绪体验的三种表现形式 。主观体验强 调个体对某种情感的主观感知,具有鲜明的个性化特点 。 外在表情则是在主观体验基础上通过面部与姿态进行情 绪化表达 。生理唤醒是主观体验与外在表现下个体生理 指标变化 。因此,舞蹈艺术在本质上就是情绪体验与情绪 表达的艺术类型 。

( 一 )舞蹈情绪表达的主观体验

基于主观体验的个性化特征,每一个舞者对情绪的理 解都具有独特性,并通过舞蹈动作表达这种独特理解 。如 石家庄市艺术学校创编的藏族舞《藏羚 羊》,讲 述 了 一 只 藏羚羊从被追杀到脱离危险, 从无忧无虑享受大自然到 被枪击威胁而恐惧的故事 。作品开始,为表现藏羚羊被追 杀时的紧张 、慌乱与恐惧感,舞者扮演的藏羚羊在急促的 乐声中以大幅度“跳跃”动作跑出,因频率较快而摔倒 。此 时,舞者双手握拳放在嘴边,且整个身体因惧怕而收缩出 来 。显然,这种恐惧体验对每一个舞者而言都有其自身的主观理解,都蕴含着舞者对生活的理解,以及自然的生理反应 。但无论如何,舞蹈动作都要准确表达藏羚羊的恐惧 状态 。

(二)舞蹈情绪表达的外部表情

面部表情与姿态表情是外 部 表 情 的 两 个 组 成 部 分, 也是舞者情绪体验结果外化的主要表现形式 。其中,面部 表情主要是指面部肌肉变化,如口部 、面部 、眼部的 肌 肉 变化,是情绪体验的“直接”结果 。例如,愤怒情绪对应的 是牙关咬紧 、面露红色 、眉部皱缩 、眼睛变小;高兴情绪对 应的是嘴角上扬 、面颊上提 、眉部舒展;痛苦情绪对应 的 是五官紧缩 、面部扭曲;恐惧情绪对应的是眼睛变大;厌 恶情绪对应的是嘴角下瞥等 。需要指出的是,面部表情变 化能够有效调动观众的情感体验, 有助于观众在情感体 验中与舞者实现情感共鸣 。正因如此,面部表情的情绪感 染力较强,且不需要观众揣摩舞者心理与作品内涵 。需要 指出的是,基于舞蹈动作经过艺术化处理,因而较之生活 场景中的情绪要更具“强调性”,即作品的 目 的 就 是 传 达 舞蹈创作者对生活的独特观点 。此外,不同民族舞类型在 处理面部表情时也各具特色 。如新疆维吾尔族民族舞在 处理面部表情时,要通过微抬下巴呈现自信美,以体现维 吾尔族人民的热情奔放;朝鲜族则是笑不露齿,以体现民 族的含蓄之美;蒙古族则是抬头挺胸,以体现民族的豪爽 与洒脱 。反观藏族舞蹈,则是以下巴微含体现民族端庄 、 沉重之美 。较之面部表情的直接性,姿态表情是一种相对 “隐性”且复杂的情绪表达形式,如头部的倾斜 、肢体的弯 曲等,均代表某种特定情绪 。例如,在表达高兴时,身体姿 态是前俯后仰 、手舞足蹈 、拍手起跳,以及各种无目的 的 动作;表达悲伤时,胸部收缩 、低头叹气,以及身体静止; 表达骄傲时,挺胸 、抬头以及四肢夸张动作;表达羞愧时, 低头回避 、紧张不安;表达恐惧时,双手抱胸 、缩头 、肢体 抽动;表达愤怒时,怒 目 圆睁 、双拳紧握 、咬紧牙齿 、四肢颤抖;表达厌恶时,以肢体回避 、吐口水 、抬肩表达;表达轻蔑时,一个嘴角上扬与转身足以表达 。

尽管两种表情存在显性与隐性之分,但在情绪表达过 程中两种表情是相互配合 、不可割裂的有机统一 体 。例 如,当表达喜悦情绪时,嘴角上扬的面部表情只能向观众 传达自身喜悦之情,倘若没有肢体上的姿态表情,这种情 绪只能停留于表面,且缺乏生命力与感染力,尤其是无法 与观众形成情感上的互动 。因此,除了嘴角上扬与面颊上 提,还要配合“手舞足蹈”的姿态表情 。再如,表达悲伤情 绪时,不仅需要眉头紧缩的面部表情,还需要上身前 倾 、 上肢延伸 、低头与仰头等姿态表情 。 因此,只有两者相互 配合 、相互弥补,才能增强情绪表达感染力 。值得一提的 是,较之面部表情,姿态表情具有不可替代性,尤其 是 因 距离远无法精准识别舞者面部表情时, 观众可以通过姿 态表情判断作品与舞者的情绪 。

(三)舞蹈情绪表达与生理唤醒

所谓生理唤醒, 即因情绪引发的个体生理指标变化, 属于神经系统的概念范畴 。不同的情绪体验具有不同的 生理反应, 如恐惧时心跳加速, 愉悦时的心率则是正常 的 。 当然,某些情绪也会激发相同的生理反应,如愤怒与 恐惧情绪都能导致心率加快 。在舞蹈艺术中,这种生理唤 醒也是由面部表情与姿态表情共同体现出来的, 如高兴 时身体舒展 、动作轻扬;悲恸时身体僵硬 、肢体蜷缩 。

例如,北京舞蹈学院继续教育学院编创的藏族舞《那 时格桑花》,主要讲述了一个藏族女孩与解放军战士的感 情故事 。在故事情节上,作品共分三个部分 。其中,第一段 主要讲述了藏族女孩与解放军战士之间的 军 民 鱼 水 情 。 如在递给解放军战士格桑花的过程中,舞者的动作流畅 、 步伐轻快 、舞姿舒展,集中体现了藏族女孩内心的喜悦之 情 。第二部分则是情绪的转折阶段,音乐从轻盈 、明快朝 着紧张 、恐怖而转变,而舞者的肢体动作也从舒展向紧缩转变,从而表达其内心的恐惧与紧张 。第三部分是第二部分的情绪升华,即解放军战士倒下后,舞者的单膝跪地以 及拥抱动作,集中表达了藏族女孩内心的痛苦与不舍,这 就是不同生理唤醒对舞蹈动作的影响 。

当然,不同的生理唤醒状态也可以采用相同的舞蹈动作 。如《康定溜溜的情》与《藏羚羊》,尽管两部作品的情绪 体验与情绪表达不同, 但两部作品中关于喜悦与恐惧情 绪的表达均采取了相同的动作元素, 即以跳跃式动作表 达情感 。此外,对于害羞与紧张情绪也运用了相同的动作 元素,如单手遮面 、身体后斜 。需要强调的是,尽管不同生 理唤醒状态在动作元素上具有相对一致性, 但是其情绪 内涵却有本质差异 。这就要求舞者深入把握作品内涵,并 通过动作的幅度与强度, 充分体现出不同生理唤醒状态 与情绪体验程度的差异性 。

由此可见,从主观体验到外部表情,再到生理唤醒,舞 蹈艺术的情绪表达是一个由内而外的呈现过程 。一方面, 舞蹈者的主观体验是获取审美体验的过程, 也是情绪表 达的前提;另一方面,在情绪的基础上,面部表情与姿 态 表情构成了情绪表达的传达载体 。在此过程中,舞者的各 种生理状态被唤醒, 且通过舞蹈动作的强度与幅度传达 自 己的审美情感与倾向 。

二、藏族舞表演艺术中的情绪表达机制构建

不同民族的舞蹈动作与风格各具特色, 正如藏族舞 蹈含蓄与内敛 、新疆维吾尔族舞蹈自信与张扬 。这种情 绪表达方式有其自身的产生机制, 既是一种心理认知过 程,又 是 一 种 心 理 调 节 过 程,更 是 一 种 民 族 文 化 的 积 淀 过程 。

( 一 )藏族舞情绪表达的心理认知过程

从动机激发角度讲,当语言不足以表达内心情绪时,就需要借助身体动作表达内心情感, 而这正是情绪表达的动机 。在这种动机激发下,便产生了舞蹈艺术或舞蹈行 为 。从这个角度讲,舞蹈艺术的本质即表达个人情感与情 绪,正如音乐 、绘画 、诗歌等作品中作者寄托情感 。对于藏 族民族舞而言, 其舞蹈动作或舞蹈形态同样是动机激发 的结果,以此表达藏族人民的情感 。如藏族舞中的“锅庄” 可分为大 、中 、小三种舞蹈形态,而三种舞蹈形态 所 寄 托 的情感与情绪具有不同的指向 。其中,“大锅庄”指向民族 祭祀,是民族礼仪性舞蹈;“中锅庄”则指向节日庆祝,由男 女围成一个圈,从左至右边跳边唱;“小锅庄”指向爱情与 友情,即未婚男子与女子分别排成半个圈表达情感 。由此 可见,在“我想如何”的动机激发下,不同的舞蹈形态以及 舞蹈风格“应运而生”。 显然,藏族舞的三种“锅庄”正是在 不同的动机牵引下产生的不同舞蹈动作 。

从艺术来源角度讲,藏族舞同样来源于藏族人民的 日 常生活与劳动 。换言之,劳动是藏族舞蹈产生的源泉,而 藏族舞的形态则是艺术化的生活动作 。遵循这种原则,藏 族舞也具备鲜明的角色扮演倾向 。如在原始社会时期,藏 族人民的祖先过着群居生活, 如通过集体狩猎形式获取 猎物 。为庆祝狩猎成功的喜悦之情,先民在皎洁月光下聚 在一起, 并通过模仿狩猎动作或飞禽走兽的动作嬉戏作 乐 。当然,这种原始的庆祝方式也延续至现代 。如藏族人 民每年的正月都会举办射箭活动,而“扮演者”则 身 着 盛 装,手拿弓箭庆祝仪式,即将弓箭举过头顶,并大声 喊 叫 与跳跃,这些正是狩猎时的“再现”动作 。 当然,现代舞蹈 中也有诸如此类的角色扮演,如扮演母亲 、孩子 、情侣等 。 以中央民族大学舞蹈学院编创的藏族舞《母亲》为例,作 品采用经典的倒叙编创手法, 且采用极具藏族风格的动 作元素“弦子”讲述藏族母亲的一 生 。例如,在开始环节, 舞者背对观众,且身体向前弯曲至九十度 。在舒缓的音乐 中缓慢转身,并通过一路跌撞讲述了藏族母亲的辛劳一生 。

在第二部分,舞者的动作变得轻快与轻柔,如大幅度步伐运 用,并 通 过 流 畅 的 琴 弦 声 将“母 亲 ”拉 回 到 年 轻 时 代 。 在 一“屈”一“伸”的动作元素下,舞者通过不同的动作元 素,充分展现出不同年龄段的“母亲”角色,从而赋予“母 亲”这一 角色以生命的质感与活力 。 当然,除了扮演人物 形象外,还可以模仿动物行为创造角色 。如上海戏剧学院 舞蹈学院编创的藏族舞《羚之风情》,即通 过 弯 曲 的 手 臂 与身体变化塑造羚羊这一 角色, 并通过跳跃性动作与步 伐还原羚羊的 日常生活与行为 。显然,这种艺术化的角色 处理来自舞者对羚羊的细心观察与理解, 有助于观众直 观感受羚羊的 日常生活 。

(二)藏族舞情绪表达的心理调节过程

心理调节既可以是自动调节, 又可以是主动控制行为 。例如,面对恐惧或不安画面,个体会不自觉地转移注 意力;面对社交冲突,个体也会主动控制 自身表情,如 尽 管很愤怒,但会基于各种因素考虑,克制情绪爆发 。作为 舞蹈表演艺术而言,其对情绪的调节功能是显而易见的 。 如工作压力大或心情烦闷时,有的人以跑步缓解情绪,有 的人以游泳缓解,有的人通过健身缓解,有的人则通过舞 蹈缓解情绪 。 当然,这种缓解过程往往以自动调节为主, 同时也掺杂着部分主动调节意识 。但无论如何,在个性化 行为选择中,负面情绪可以向反方向转化 。

以藏族民族舞为例,“谐”与“卓”是藏族民族舞自娱性 舞蹈的两个主要类型,也是自动调节情绪的主要形式 。其 中,“谐”是一种集体歌舞形式,广泛流传于藏族民间,并 分为果谐 、果卓 、堆谐 、谐这四种 。无论是哪一种形式,都 是藏族人民的自娱自乐,都具有转化情绪的功能,正如当 前流行的广场舞具有强身健体与愉悦心情的双 重 功 能 。 此外,舞蹈艺术的情绪调节还可以是“有意为之”,或以主 动调节为主, 即主动将情绪调整为使自己或他人能够接受的状态。例如,当厌倦快节奏的城市生活,可以选择节奏慢 、旋律悠扬的舞蹈形式; 当个体想缓解工作或生活压 力,就可以选择快节奏的舞蹈形式 。总之,根据个体的不 同需求选择不同的舞蹈风格, 这种主动调节正是舞蹈艺 术的社会价值所在 。

(三)藏族民族舞情绪表达的文化积淀过程

倘若心理认知过程与心理调节过程是藏族民族舞形 成的“表”,那么文化积淀过程则是藏族舞蹈形成的“里”, 且这种“里”与藏族人民生活的地域环境 、宗教信仰 、思想 观念 、自然崇拜等有着不可分割的联系 。正如生活与劳动 是艺术创作的源泉,在特定的生活场景中,藏族舞蹈具有 身体前倾 、含胸 、屈膝的地域性与文化性特征 。

1.自然崇拜之于藏族舞蹈的情绪表达

从时间维度讲,自然崇拜是影响藏族民族舞情绪表达 的自然因素 。作为世界上海拔最高的珠穆朗玛峰,其在藏 族人民 、全国人民乃至全世界范围内都具有广泛影响 。对 于藏族人民而言, 对以珠穆朗玛峰为代表的自然崇拜逐 渐成为藏族文化的重要组成部分, 并成为藏族舞蹈形成 的重要因素 。在这种自然因素影响下,以珠穆朗玛峰为体 裁的舞蹈作品也越来越多 。如中央民族大学舞蹈学院编 创《珠穆朗玛》,在 CCTV 首届电视舞蹈大赛中获奖 。为展 现出珠穆朗玛峰的巍蛾与壮观,作品以“白纱”呈现 雪 城 的壮美雪景,而女舞蹈演员则身穿白色藏服,并手持白莲 花 。在以白色为主调的颜色衬托下, 舞者呈现出一种洁 净 、高洁 、雅致的自然美 。此外,这种白色的自然崇拜既代 表了藏族人民对吉祥的向往,又体现了其朴素 、真诚的性 格,如用洁白的哈达敬献贵宾,从本质上即藏族人民对自 然的原始崇拜 。

2.地域环境与装束之于藏族舞蹈的情绪表达

从地域环境看,藏族舞蹈中的情绪表达受地域环境影响较大 。例如,西藏不仅地域辽阔 、地势高峻 、资源丰富,而且河流湖泊众多 。因此,藏族人民的穿着以宽厚的长袍 为主,即便是日常劳动,也是将长袖挽于腰间 。但是,由于 生活在高原,藏族人民在背水时往往是重心压低 、上身弯 曲,这为舞蹈的动律因素设计提供了动作素材,即藏族舞 中的“背水”动作 。这种高原特有的农牧文化促使藏族舞 蹈具备独特性,即突出胯部的摆动与步伐的沉重 。显然, 在长期的舞蹈艺术实践中, 地域环境因素逐渐成为藏族 舞蹈情绪表达的重要来源, 并成为影响藏族舞蹈风格的 关键因子 。

从服饰角度看,在长期高海拔的“山居”环境中,藏族 人民的装束独具地域性特点,如宽腰 、长袖 、大襟 、肥大 。 在这种装束风格下, 藏族舞蹈服饰经过艺术化处理后具 有夸张特点,如长于人体的袖子 。其中,中央民族大学舞 蹈学院编创的《走进西藏》即是典型代表 。在作品中,舞者 身穿雪白长袖,与空中翩翩起舞的飞雪与白云相映成趣, 在撩袖与甩袖之间展现出一种轻灵曼妙之意 。这种服饰 在青海玉树非常普遍 。其中,“果卓”服饰的色彩对比非常 鲜明,且头饰装饰物繁多,如独特的耳环 、色彩各异 的 珍 珠玛瑙 、大方美观的靴子等 。当然,较之日常服饰,舞蹈服 饰更具典型化特征,如刺绣精美的腰带 、不同色彩的内外 层百褶裙 。当然,不同地区的“卓”具有不同的舞蹈表现形 式,如 四 川 阿 坝 地 区 的“卓 ”以 基 本 舞 姿 为 主,而 玉 树 的 “卓”以甩袖为主 。

3.生活风俗之于藏族舞蹈的情绪表达

在地域环境影响下, 不同的地区具有不同的风土人 情与文化风俗,如牧区 、林区 、农区 、半农半牧区,其风土 人情与文化风俗各具特色 。基于舞蹈艺术的来源,藏族舞 蹈同样来源于生活,且高于生活 。其中,民族独特的生产 生活方式对舞蹈的影响是潜移默化的 。例如,牧区文化中的典型生产生活方式为放牧,如:牛、羊、马。显然,这对藏族民族舞的动作设计而言便是有效的生活素材, 如单绕甩 手 、上下打手 、前后甩手等挤奶或赶羊的动律元素,集 中 体现了特定生产生活方式下牧民的心情 。当然,由于舞蹈 动作是对生活动作的艺术化处理, 因而在动作幅度或程 度上更为明显 。这种艺术化的舞蹈动作既能充分表达舞 者的审美观念与情绪体验,又能满足观众的审美需求 。从 艺术风格上看,藏族民族舞具有较强的含蓄性 、内 敛 性, 如梗头 、含胸且动作幅度小,少有挺胸立腰动作 。因此,即 便存在部分热情奔放的舞蹈动作, 其上身的动律仍以稳 重为主,集中反映了藏族人民生产生活的原貌 。 因此,情 绪与情感是舞蹈动作的前提, 而生产生活方式则是情绪 与情感产生的基础 。

4.宗教信仰之于藏族舞蹈的情绪表达

在藏族民族文化中, 藏族人民具有神圣的宗教信仰, 且宗教信仰成为他们精神世界的主要支撑 。在这种宗教 文化影响下,藏族民族舞蹈也深受影响,如跪拜行礼 、双 手向上等动作, 均是对宗教信仰动作的艺术化处理 。 同 时,基于宗教信仰影响,人们一旦在 日常生产生活中遇到 困 难,都 要 虔 诚 地 为“宗 教 信 仰 ”祈 福,以 此 获 取 神 的 佑 护,这便产生了“神”的化身“巫”。 当然,这也成为统治阶 级控制人们思想的主要法宝, 即利用人们追求神佑的心 理状态控制其意识,如奴隶主阶段的“巫舞”便是 以 舞 娱 神的典型代表 。随着社会生产力的不断提高,人们的祈福 目标逐渐转移到农作物与牧草的丰收, 如干旱时的祭祀 求雨 。作为祭祀专家而言,为取得人们信任与信服,其舞 蹈动作更加敏捷 、即兴 、丰富,并呈现出“神灵附体”或“神 灵显现”的效果 。 当前,在四川 、青海东部 、西藏某些地区 仍然存在“巫舞”,如民间的集体跳神求 雨 。从 这 个 角 度 讲,作为民族文化的一部分,藏族舞蹈中的情绪表达与民族宗教信仰紧密相关,集中反映了本民族长期以来的宗教心理,即:带有历代藏族人民鲜明的信仰烙印 。显然,这些 带有明显宗教意识的舞蹈动作成为藏族舞蹈情绪表达的 特征之一 。

5.思想观念之于藏族舞蹈的情绪表达

公元 7 世纪,西藏的松赞干布建立吐蕃王朝 。彼时的 吐蕃因政治清明 、社会稳定 、生活安定,舞蹈艺术逐 渐 成 熟, 并得到新发展, 进而形成了独具藏族特色的舞蹈风 格 。但是,在西藏农奴制社会,奴隶多数是破产的农奴,既 没有人身自由, 又没有土地, 因而只能成为农奴主的苦 力,且大部分都是胆怯卑微的心理状态 。在这种剥削与被 剥削的关系下,加之地域环境影响,农奴在生产中需要付 出很多,因而其上半身逐渐向前弯曲 。如藏族舞蹈《翻身 农奴把歌唱》,舞者身体姿态始终保持前曲收 紧,而 这 正 源于农奴在重体力下的 日常劳作状态, 以及胆怯卑微的 思想观念 。这也是藏族舞蹈中多有颤膝 、屈伸等动律元素 的主要原因, 成为藏族舞蹈区别于其他民族舞蹈的特色 元素 。如“屈伸”元素,即膝盖的上下弯曲与伸展 。结合舞 者对作品主题与情绪体验的理解,可以通过不同幅度 、速 度 、强度等展现出来,并由此形成舞蹈的基本节奏 。同时, 在下肢动作稳定的基础上, 随着胯部摆动 与 身 体 松 弛 , “屈伸”成为藏族民族舞蹈中最基础的元素 。此外,“颤膝” 也是藏族舞蹈中的重要动律元素,且在风格“谐”中 表 现 非常明显 。所谓“颤”屈伸,即膝关节的屈伸幅度 、频率快, 从而形成上下颤抖的屈伸规律, 这就需要舞者保持膝盖 的弹性与松弛性, 即根据节奏强弱 、舞姿变化而不断变 化 。值得一提的是, 这种上下动律是藏族舞蹈的核心规 律,贯穿于藏族舞蹈的形成历程 。 由此可见,藏族舞蹈的 下肢动作丰富多样, 形成了区别于其他民族舞蹈的独特 风格 。

当然,这只是本民族思想文化观念对藏族舞蹈的影响 。

在贞观年间,由于唐太宗李世民对民族关系的“和 合 ”处 理,各民族之间的关系非常融洽,并逐渐在政治 、经济 、文 化 、思想等方面不断融合 。这种融合为藏族人民的思想观 念带来巨大“冲击力”,这为藏族舞蹈的 开 拓 性 发 展 带 来 了新的契机 。如西南大学音乐学院舞蹈系编创的《礼赞· 甲谐》,曾在重庆市大学生艺术展演中获奖 。该作品是对 贞观年间民族大交融的具体阐述, 即通过讲述文成公主 入藏的故事,将 一 系列入藏礼仪嵌入舞蹈作品之中,集中 体现了藏族“甲谐”的舞蹈风格 。如舞蹈演员分为两列中 队,男子头戴迎亲帽子,且身体前屈,以示对新娘的尊重; 女子双手合手放在腹前,且时而摊手行礼,集中反映了藏 族的传统文化观念 。 由此可见,这种独具特色的情绪表达 是民族交融下思想观念变化的体现 。

三、结语

毋庸置疑,不同民族的舞蹈艺术具有不同的风格与情 绪表达方式 。作为藏族民族舞而言,其情绪表达的形成过 程带有本民族人民生产生活与文化传统的 鲜 明 烙 印,因 而具有独特的艺术魅力 。但无论如何,藏族民族舞蹈作为 一 门艺术形式, 其产生的 目 的是表达本民族人民共同的 审美心理 、审美体验 、审美观念 。

参考文献:

[1]高 振 林 .从 情 绪 心 理 学 谈 经 常 性 思 想 工 作 [J]. 山 东 消 防 ,2003 (10):29-30.

[2]祁乐瑛 .汉藏族大学生心理品质的跨文化比较研究[D].上海: 华东师范大学,2002 年 .

[3]华毛措 .试论藏族舞蹈的屈伸颤动韵律[J].西藏大学学报(社会科学版),2012(02):129-132.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/63867.html