SCI论文(www.lunwensci.com)

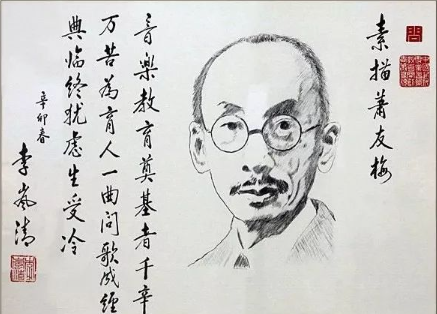

摘要:中国现代专业音乐教育的形成离不开萧友梅等一大批仁人志士的精心耕耘 。从目前学界大量的研究和讨论来看,萧友梅用欧洲的音乐教育模式创办中国音乐教育的主张受到了不恰当评价,同时民国时期相关文 献资料的梳理存在许多不足之处,这导致学界对萧友梅的研究长期处于中断状态 。因此,需要以时代思潮全局变化趋势为视角,重新审视萧友梅音乐思想的先进性,挖掘和探索萧友梅音乐思想中的生态意蕴,这不仅能够全面把握萧友梅音乐思想的丰富内涵,而且对我国当前的音乐生态教育建设具有巨大的启发意义 。

关键词:萧友梅,生态文明,音乐思想

一、生态文明与音乐思想的关系

“生态文明”是指人在社会实践的过程中,处理 人与自然关系及其相联系的人与人 、人与社会等一 切积极进步成果的总和 。换言之,生态文明思想形成 与发展的进程是逐层深入的, 它是进步思想在历史 进程中的总和,具有时间性与阶段性特征 。音乐作为 一种社会文化现象, 它的发生和发展是一个历史过 程, 所以通过音乐产生的思想和观念也必然是一个 历史过程,它会呈现出时间性和阶段性的特征。

一个人的音乐生涯即其本人在音乐领域中的实践经历,研究一个人音乐思想的生态意蕴,即总结其 在音乐实践中对音乐的独特认知和研究 、对教育的 独特理解, 以及其思想对后期音乐实践活动的教育 意义与参考作用 。

二、萧友梅音乐思想的渊源及文化背景

萧友梅(1884— 1940)所处的时代是一个特殊的时代,当时有许多有识之士努力突破了传统模式,开 始学习西方的教育思想 。西方的科学技术、政治学说 和文化教育在这一时期逐渐被中国社会各阶层所了解,而萧友梅正是在这样一个时代背景下成长起来的音 乐教育家 。可见,他的音乐思想作为社会发展和时代 推动下的“文化自觉”,凝结着融合 、接纳 、排斥的嬗 变过程,在当时的音乐实践中起着导向作用 。而音乐 思想中的生态意蕴是潜隐的 、散落的,如果事无巨细 地排布 、叙述所有的影响因素,研究就会显得杂乱无 章、毫无重点,容易丧失理论的力量 。因此,笔者选择 以 自然 、社会 、精神三个方面为明线,以萧友梅的生 命历程为暗线, 对其音乐思想中的生态意蕴进行源 头与过程性梳理。

( 一 )地缘条件,思想启蒙,音乐思想自然层面的生态走向

萧友梅生于广东香山, 这里是近现代中国商贸经济的生长地,较早接触了西方思想与文化 。明代邓 迁曾有过这样的评述:“香山内周邑井,外接岛夷 。四 顾汪洋迥千里,而孤闻者阔焉 。其士民错居阻险,思 奢俭之中,勤耕织之务,能知其所为己。”①可以说,香 山独特的地缘条件成了一种具有生态情趣和人文情怀特性的文化样态, 这为萧友梅理解中西不同文化创造了有利的条件 。萧友梅自小就开始随其父学习 古文和书法,至于有哪些古文是跟随父亲学习的,现已无从考证 。但就“他的父亲萧煜增,是清末秀才,以 教家馆为业”②这一点而言,萧友梅的学习内容与“经 史子集”密不可分,这些经典作品中均呈现出了诗乐 相融合的文体特色 。学者刘桂珍在《论中华“诗乐”传 统》③一文中指出,古人不仅在政治教化上认同音乐 的功能,而且在生命个体的明道修身上,也十分认同 音乐的重要意义 。同时,诗歌的本质是通过音乐性的 语言来塑造一种情境, 诗歌的音节和韵动都与生命 个体有着密切联系 。由此,萧友梅浸润到历代文人雅 士的精神生活中,启发了自身对传统文化的理解,领 悟了音乐衍生发展与自然生态之间的联系。

(二)中西兼学,革命思潮,形成了音乐思想社会 层面的生态走向

“就本质而言,人类不是一种固有存在的抽象体, 实际上,人类是所有社会关系的综合体。”④这种关系 既表现在人与人之间,也包括了政治 、经济 、文化等 多个方面 。所以,在研究萧友梅音乐思想社会层面的 生态走向时要从多个角度去分析。

1900 年萧友梅入澳门著名的“灌根草堂”,随后 赴广州入时敏学堂学习 。时敏学堂作为首家仿西方 学校而又符合中国实情的新式学堂, 除了极其注重 国文 、英文和日文之外,还非常重视歌唱方面 。可以 说, 少年时代的求学经历让萧友梅拥有了深厚的旧 学底蕴,同时也让他形成了中西合璧的思想,这为其 今后的出国之路奠定了坚实的基础 。他对西洋音乐 的 兴 趣 始 于 在 澳 门 居 住 期 间 所 见 到 的 邻 居 家 的 风 琴,他在自己的履历中写道:“从小时候起,我就很喜 欢读书 。在澳门生活了十年,常常听到邻近的葡萄牙 人演奏音乐,羡慕不置,然未能有机会学习也。”抱着 对音乐由衷的热爱,在 1904 年到 1909 年间,萧友梅 在东京音乐学校分别学习了钢琴和唱歌 。同时,同在 日本留学的曾志忞、李叔同等人的乐歌作品与音乐著 述极大地启发了萧友梅关于音乐理论的相关思考 。

1907 年春,萧友梅在中国留学生刊物《学报》上发表的《音乐概说》一文是他最早的音乐文论 。从他的文字著述中不难看出, 萧友梅学习了 日本音乐理论模式, 又对建构充满中国文化意味和民族特色的音乐理论抱有期待,其拥有高出于时人的理论视野 。1912年萧友梅在德国学习期间所学的科目比较多, 包含了音乐学 、教育学 、音乐美学 、人类学等众多学科,这无疑对他回国从事音乐教育 、形成自 己的音乐思想,起到了奠基式、启发式的作用。

萧友梅从德国回国之后, 在北京和上海从事音乐教育事业,在这一过程中,他获得了蔡元培的直接帮助以及精神上的指导 。不管是蔡元培还是萧友梅,他们都把美育当作普通教育 、 国民教育中不可缺少的一环,也都从心理学的观点出发,论证了美育对健全人格的养成作用 。通过中西兼学的求学经历,萧友梅对中国音乐教育进行了冷静思考, 并提出了比较成熟的见解和认识 。随着传统教育体系的终结,以及蔡元培所倡导的“五育方针”的提出,近现代音乐教育的价值发生了根本性的转换 。美育在本质上虽然是一种素养教育, 却在很大程度上引发了舆论的关注和热议,而强调“美育”的社会价值,对萧友梅音乐理念的普及和成熟无形中起到了巨大的促进作用。

笔者认为, 孙中山的生态理念对萧友梅的音乐思想产生了一定的影响 。萧友梅有关植树节的歌曲截至目前最少有 3 首:第一首与第二首分别收录于萧友梅 1922 年 10 月 出版的《今乐初集》和《新学 制唱歌教科书》第二册;第三首是发表于 1935 年《我们的教育·徐汇师范校刊》第 9 卷第 1 期的《上海的植树式》。需要提及的是,学界根据最新史料推断“萧友梅创作《上海的植树式》的时间在 1928 年 3 月 12 日之前的二三月份”⑤,以上所述可以看出萧友梅是中国现代音乐史上最早认识到保护生态环境的作曲家。

(三)立足国情,吸纳西学,形成了音乐思想精神

层面的生态走向黑格尔在其著作中对音乐家曾有过这样的论断:“(面对音乐)听众总是迫切地想要找到理解乐曲发展脉络的精神支点,从而填充那些看起来没有任何意义的音乐运动 。他们希望从中找到更清晰的熟悉 印象,以便在心底产生共鸣。 ”从精神层面的生态走 向来看,是从“人”的立场出发,通过主观意识中生成 的反省的人的社会实践而形成的精神境界 。可以说, 萧友梅音乐思想精神层面生态走向的形成以及他对 社会现状的洞察, 源于他在长期的社会发展过程中 的个人体验, 他通过自我审视和深思将其充分体现 了出来 。

三、萧友梅音乐思想实践层面的生态意蕴

( 一 )萧友梅的美育观对义务教育音乐生态课堂的启示

“站在学生立场上 、注意音乐教师在中小学音乐教育的主导作用 、美化学生心灵 、寓德育于音乐教育 之中 、提高学生的音乐技能”,这是萧友梅美育观在音乐实践中的具体呈现。1932 年,萧友梅在为周淑安 的《儿童歌曲集》所写的序文中指出:“初小学科书所 选用的教材范围十分狭窄, 并且其中的表述方式并非每个儿童都能理解 。这也与专门的教学辅助材料 不同,专门讲义中可以使用高深词藻 。 因此,我认为 这本 《儿童歌曲集》 的价值比大学教学讲义高出十倍, 因为它是由一位精通儿童心理的音乐专家编写 而来 。我希望那些使用这本书的教员们不要低估它 的价值。 ”从该段话中可以看出,萧友梅对音乐教学 内容发展的基本视角和立场是学生(儿童)。 他从学 生的思维定式出发,站在学生的立场上,从学生的心理 、学生的语言以及学生所能接受的教材范围等方 面,肯定了《儿童歌曲集》的价值 。作为中国近代第一 所高等音乐学府的创办者, 萧友梅注意到音乐教师 在中小学音乐教育中的主导作用,明确树立了“以教 授音乐理论及技术 、养成音乐专门人才及中小学音乐师资为宗旨”的办学目标。此外,他提出了“通过利 用音乐的感化力量,美化学校生活,培养学生的德行 素养(特别注重爱国主义情感的培养),并明确将音 乐功课作为第一学科目标, 学习音乐技能作为第二 目标, 同时以唱歌来激发学生参与抗战的热情作为附带目标。”这是萧友梅长期重视中小学美育教育的 体现, 他把审美氛围和育人环境结合起来, 注重德 育,用音乐美化学生心灵,与当今《义务教育艺术课 程标准(2022 版)》提出的教学要求如出一辙。

反观当下,生态课堂必须具备生态规律,富含生 态理念。所以,在进行义务教育生态音乐教学时,教师和学生应该成为平等的个体存在 。第一,教师要从学 生的心理 、兴趣和原有的学习知识基础出发,自然而 然地激发学生的求知欲, 然后再引入新的课程 。 同 时,教师除了自身要深层次地把握教材内容外,还要 寻找拓展点,使学生在音乐学习中陶冶德性 、美化心 灵、激发想象 、创造活力;第二,教师要与学生一起合 作共进式掌握音乐知识与技能, 调动学生的合作意 识和探索精神;第三,要留有生生讨论 、师生交流的 空间, 感悟音乐学习与音乐实践所带来的价值;第 四,请学生对教学内容进行归纳总结,进而促进学生 综合素养的提高。

(二)萧友梅的育人观对高校音乐生态教育的启示

开启现代音乐浪潮的国立音乐院(后改为上海国 立音乐专修学院)的建立,实为中国现代高等音乐教 育奠定基石和推陈出新的先行者, 无疑可以将其看 作是中国高校音乐教育体系的发轫之所 、巩固之地 、 开拓之场 。专门音乐院校的出现具有非常典型的历 史意义,高等艺术教育的领跑者们也以各自的艺术教 育理念, 引领着学校的基本取向以及随后形成的格 局和面貌,历史也证明了它的前瞻性与正确性。

尽管萧友梅本人并未提出高等生态音乐教育的 建设与发展问题, 但从他十三年的高校教育生涯来 看, 育人理念是一种充满生机与活力的高校音乐生 态教育实践样态 。他在办学理念 、人才培养 、课程体 系和课程设置等方面有着自己的特色, 这些都赋予 了现代音乐教育以丰富的内容基础 。他重视学校的师资力量,不惜重金聘请查哈罗夫 、余浦磋夫等众多 外国音乐家来校任教 。同时广泛聘请国内人才,他先 后聘请易丰斋 、龙榆生到国立音专开设中国词学(文 学 、诗歌)课程,努力从专业技术和文学素养等方面 对音乐人才进行培养,并聘请了青主 、陈洪 、黄自 、应尚能等一批中国留学者和音乐家来校任教 。在这样 的背景下, 萧友梅打破了传统音乐课程与学生之间 的架构,革新了入学方式和教学模式,搭建了一个以 能力培养为基础的学习平台, 打造了当时中国最高音乐学府的学习目标, 从而构建了一个更加充满活力的教育和学习环境 。

首先,对于高校音乐生态教学来说,每一位学生都是平等且有价值的。萧友梅在培养音乐人才的过程中,区分了个体差异,做到了因材施教。萧淑娴曾为此 感慨地写道:“二叔的教学方法具有较强的灵活性,会结合每个学生的实际情况, 例如演奏某种乐器的 成绩比较突出的学生,就专门往演奏的方向培养 。对 于没有专长的学生,就努力让他们成为老师,所以也 融合了专业培养的模式 。他鼓励学生能多学一种民 间乐器,前提在钢琴学习成绩合格的情况下。 ”从其他相关的例子当中也能发现萧友梅采用了因材施教 的方式,比如 1928 年 7 月,萧友梅在主持国立音乐 院招生考试时,发现张曙嗓音天赋非常好,随即提议其将声乐作为主科,将器乐 、作曲作为副科,张曙接 受了萧友梅的建议, 并在学习期间巧妙地将昆曲传统音乐素材与西方作曲技法相结合, 创作出了中国 第 一 部大型歌剧《王昭君》的全部乐曲,成了中国最 早涉猎西方音乐表演艺术的音乐家 。

其次,“音乐属于一种世界性的语言, 当我们听 见从未学过的外国语言时, 肯定会请专业人士来进 行翻译 。不过要是演奏国外的音乐时,即使不用翻译 也能懂得曲子的含义 。 因此,音乐属于世界性的,它 能让不同区域的人类产生情感上的共鸣。 ”在这里, 萧友梅一语道破了人与音乐的紧密联系 。他通过音 乐艺文社 、星期朗诵会 、音乐会等多种形式,扩大了 师生之间 、学生之间的交流,重建了人与人之间自然 的根本联系,构建出了充满活力的课外音乐课堂。

再次,高校音乐生态教学应注重音乐与姊妹学科 的衔接,推广“一 体化培养 、协同育人”的培养模式, 打造富有生命力的音乐课堂 。龙榆生在教学中以激 发学生对古诗词的兴趣为前提, 在帮助学生揣摩中 国歌曲之文的体式 、修辞及抒情方法后⑥,启发学生 在音乐知识体系中融入自己所接受的文学知识,从 而 使 学 生 逐 步 具 备 了 创 作 和 选 择 歌 曲 的 能 力 。 当 然,作为课堂的领导者,教师需要不断地学习知识 、 提高修养 、扩充教材内容 。 1922 年至 1925 年,萧友 梅作曲的三种教材类歌集均与易丰斋合作完成 。其 中,《新学制歌唱教材》是我国第一部完全由作曲家和 词作家合作编写、跨学科性突出、具有国际视野的歌唱教材。

最后, 高校音乐期刊应与音乐学科建设共融发展 。 1927 年至 1939 年,国立音乐院— 国立音乐专科学校先后出版了《乐艺》《音乐杂志》《音乐院院刊》—《国立音乐专科学校校刊》—《音》《音乐月刊》和《林钟》五种刊物 。这些刊物既刊载了音乐领域的研究,又重视歌曲文学的创作,无形中,歌曲之文与音乐之声自然融合,为社会传播了新的歌唱理念,提供了新的音乐素材,从而实现了良性生态教育循环 。由此可见,萧友梅有意识地培养了学生质疑 、探究 、独立分析的能力,激发了学生的音乐创作潜能,加强了音乐课堂与社会生活的联系, 促使音乐课堂迈向了成熟开放的方向 。

四、结语

萧友梅音乐思想的产生 、形成和发展,除了与我国传统文化思想有很大的关系以外, 也离不开西方科学思想的启迪, 更离不开中国现代现实社会实践的洗礼和熏陶 。他不仅在思想上对生态环境问题有自己的深刻认识,而且以实际行动身体力行,创作出了启迪人心的音乐作品 。他陆续推出的音乐教育法规 、条例,奠定了现代学制的基础,构建了现代高校的基本框架 。因此,从生态文明与音乐思想的关系来看,对萧友梅音乐生涯中所彰显的内在特质 、方法原则 、实践路径等方面进行探索与梳理,可以帮助当下达到生态音乐教学的最终目的,营造“共生”的音乐文化 。

参考文献:

[1]陈聆群 ,洛秦 .萧友梅全集·第 一 卷·文论专著卷[M].上海:上海音乐学院出版社,2004:163.402.221-213.

[2]陈聆群 ,齐毓恰等 .萧友梅全集·第二卷·文论专著卷[M].上海:上海音乐学院出版社,2004:159.171.217.415.462.

[3]胡波 .孙中山与植树节[DB/OL].京环之声,2011-04-24.

[4]刘兴晖 .萧友梅歌曲文学的教育实践及其启示[J].广东第二师范学院学报,2022(02):49-59.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/61520.html