SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:王西麟是我国近代以来作曲技艺最精湛 、思想内涵最丰富的作曲家之 一,他创作的作品极其富有表现力和戏剧性,并且包含着许多有颠覆性的音乐语言 。最主要的是,他在掌握西方创作技巧的同时又将中国民族音乐与西方创作技巧融会贯通,这一点也成为他音乐作品最鲜明的特征 。本文对《托卡塔:开花调》中“现代化”技法和“民族化”音乐元素的融合进行研究,结合作曲家的个人背景,通过对作品内容的进 一 步分析,论述“现代化”与“民族化”的融合在《托卡塔:开花调》这一作品中的体现 。

王西鱗(1936- ),是我国近现代著名作曲家和音 乐批评家,他创作了多部著名的音乐作品 。他在音乐 创作方面始终秉承着将中华民族音乐和西方音乐技 法进行融合的理念,并将其付诸实践,钢琴组曲《晋 风》便是其创作理念的完美体现 。钢琴组曲《晋风》是 王西鱗于 1998 年创作完成的,同年该作品首次在中 央音乐学院音乐厅演出。《晋风》由五首乐曲组成,作 品以作曲家在山西劳动和生活时期所学 、所搜集到 的山西当地民间音乐为题材创作而成, 其中最为特 别的是该部作品的第二首《托卡塔:开花调》。 作品 《托卡塔:开花调》采取了西方音乐体裁“托卡塔”,同 时加入了“开花调”等民间音乐元素,这也体现了作 曲家将西方作曲技法和中国民族民间音乐交融的意 图,除此之外,也不难看出作曲家对西方作曲技法的 灵活运用,以及其创作功底之深湛 。这种极具对比的 中西结合,产生了《托卡塔:开花调》这样一首别具特 色的钢琴杰作 。作品所使用的山西民间音乐元素亦 可理解为作曲家在山西生活学习这段人生经历的凝 练表达 。 山西地方民间音乐已深深地烙印在王西鱗的心灵深处 。作曲家从情寻技 、以技抒情,把感情和技巧拿捏得恰到好处, 使得这首作品具有很强的人文情怀。

一、《托卡塔:开花调》的曲式结构

通过曲式分析可得知,《托卡塔:开花调》的曲式结构是“对比二部曲式”。虽然该部作品的曲式结构是二部曲式,但依然不难看出其中蕴含了三段曲式的结构思想,在该作品中,作曲家以变奏曲的形式对主题进行展开 。 由此可见,这首作品是一首具备三段曲式思维的“对比二部曲式”,其中还可以看到明显的变奏曲式,两种结构相互交织,形成了“三重套叠结构”。

《托卡塔:开花调》的曲式结构主要包括 A 和 B 两个部分(图 1),因此把它定义为“对比二部曲式”。 第一部分包含了引子(第 1~4 小 节)、主题(第 5~20 小节),以及以主题为基础的四次变奏(第 21~94 小 节)。 作品的第 95~ 125 小节是一个 31 小节的扩充, 这一部分也能看作是 A 部与 B 部的连接 。音乐材料 承上启下,起到了很好的过渡作用 。从 126 小节开始 进入 B 部,B 部的内部结构是带再现的三段曲式。

从本曲的整体曲式结构分析可得知,整首作品的 曲式结构为“对比二部曲式”。除此之外,在整个乐曲总 体结构中, 通过分析可得知,A 部分采用了变奏曲形 式,B 部分采用了三段曲式 。可以发现,跨越 A、B 两个 乐部音乐材料汇总起来可得出“ABCB”这一大的音乐 材料序进过程,这一过程也可被看作是“起承转合”结 构。“起承转合”结构常被我国民间音乐所使用,因此, 从曲式结构来看,该曲十分符合“开花调”这一标题。

除此之外,标题中的另一元素—— 托卡塔是来自 意大利语中“toccata”一词,这是西方巴洛克时期的一 种作曲技法,这种技法通常具有即兴、活泼、自 由的风 格特点。在创作上多使用一系列分解和弦与快速的引 脚交替发展 。 回到本作品中,本首作品的速度标记是 Presto,中文译为“急 板”,全曲使 用八分音 符快速进 行,该作品非常符合标题中的另一元素—— 托卡塔。

二、《托卡塔:开花调》中的民间音乐元素

( 一 )山西左权民歌开花调《会哥哥》旋律使用

“开花调”作为我国山西左权一带盛行的民间歌 种之一, 其独特的创作方式和主题内容吸引了许多 音乐工作者的关注和研究。“开花调”得名于以“花” 为中心,其以“开花”为比兴,将各类事物比作“花”, 所谓的“花”,并不仅限于自然界植物的“花”,更有各 类日常用具 、物品的“花”,甚至刻画忧伤 、哀苦等类 型的主题也被比作“花”,这也充分体现了我国人民 坚韧向上的精神和积极乐观的情绪。

通过分析《托卡塔:开花调》的 A 部可知,该作品 的 主 题 部 分 是 对 我 国 山 西 省 左 权 地 区 民 歌 开 花 调 《会哥哥》的旋律进行改编使用,后又在此旋律的主题基础上展开了四次变奏 。在前四小节的引子中,以类 似于调式主音持续音 A 音的单音重复和以 E-A 为 主自下而上的四五度关系音程进行 。主题的旋律部 分是 A 徵七声清乐 。主题含有 4 个乐句,每个乐句 4 小节,第 1~3 乐句是民歌《会哥哥》的旋律,但与原曲 稍微有所不同, 第 4 乐句是作曲家根据民歌旋律创 作的 。在第一个变奏中(作品第 21~40 小节),与主题 不同的是,在主题引子单音重复的基础上,主题旋律 全部由小二度叠置, 旋律声部由之前的单音旋律变 为在单音旋律下方附加小二度, 和声效果逐渐半音 化 、不协和,加厚了旋律线条,体现了不协和音的解 放,丰富了和声音响色彩,与主题的单音旋律形成明 显对比 。变奏二(作品第 41~56 小节)中,将主题单音 旋律材料与自下而上的音程穿插引入, 使旋律分离 化, 而和声织体是将原有 E-A 构成的纯四度音程进 一步加厚, 变成空五度和弦 。第 43、44 小节出现的 A-E 的纯五度音程与主题和变奏 1 相比, 音域扩展 到四个八度,且纯五度比纯四度色彩更加明亮 。在最 后两小节中,出现了小七和弦 A-C-E-G,为音乐后续 发展做了铺垫 。变奏三(作品第 57~78 小节)中,调性 转变至 E 商六声加清角,属于同宫系统转调。作曲家 将原本单音旋律下方增加小二度音, 使其音响逐渐 复杂化 、半音化,此时的伴奏声部保持空五度和弦结 构 。第二 、三小节出现了一个大七和弦,产生了和弦 的音响效果 。变奏四(作品第 79~84 小节)则是在变 奏一 的基础上进行八度重复。

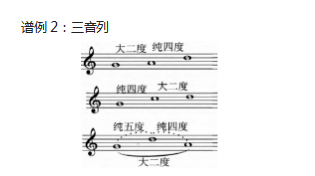

(二)山西左权民歌技法三音列的使用

三音列是山西左权民歌中最为突出的特点之一, 也是最能体现传统山西文化的民间音乐技法之 一 。 三音列是指在民族调式的五度音程范围之内构建一 个由三个音组成, 且每两音之间音程关系是纯四度 或大二度的单个或多个音列的连续进行模式 。为了 更清晰地展示这一音列关系, 笔者在下文对三音列 的三种形式进行示例(见谱例 2)。这种音列与建立在 西方大小调式上的音列有所不同, 在民族五声调式 的特殊音程关系下, 这种音列也形成了其独有的内 在联系与旋律特点, 这也使得左权地区的民间音乐 都存在着独具一格的音乐特点 。王西鱗在其创作的 多部作品中均有使用这种“三音列”作曲技法,也可 被看作是作曲家的个人特点 。作曲家本人在长期对 作曲理论的实践过程中深入探索并完善总结这一作 曲理论, 形成了一种既有现代作曲技法又有中国民 族民间特点的音乐手法在作品《托卡塔:开花调》中,其主题旋律中多次 使用三音列, 形成了具有山西风情的开花调旋律主 题(见谱例 3)。为进一步强调三音列在这首作品中的 重要性, 王西鱗还在这首作品中对三音列进行了一 系列变化与发展(如作品第 95~99 小节)。 在这一段 中,王西鱗将三音列进行变化,将其由纯四度纯五度 的稳定音程变化为增四度增五度的不稳定音程,增 强了该段的音乐张力及戏剧性 。在后面的发展部分 及高潮部分,三音列也深入发展,进一步强调其作用, 也使本首作品的民族性进一步凸显 。由此可见,作曲 家在山西民间音乐中提取主题和元素, 同时在作品 中运用变奏等技巧, 将中西不同的音乐元素融合在 一起,同时保留民间音乐特点,表达了独特的情感和 思想,并将其转化为适合现代作曲技术的形式,从而 创作出具有独特风格的作品 。这种音乐文化的融合 不仅是作曲家在音乐创作中的一种尝试, 更是在音 乐中探索文化多元化的表现形式 。通过将不同文化 背景的音乐元素融合在一起, 作曲家在音乐中呈现 出中西文化的交融和融合,具有很强的时代背景。

三、《托卡塔:开花调》中“现代化”与“民族化”的 融合

( 一 )开花调旋律的半音化发展

当今文化越来越强调交流和融合, 这种趋势也 在音乐创作中得到了鲜明体现 。在音乐创作中,将传 统民族音乐元素与现代音乐创作技法相结合, 既有 助于保护和传承传统文化, 又可以创造出具有独特 文化背景的音乐作品 。值得思考的一点是,《托卡塔: 开花调》这首作品在音响上与传统民间音乐截然不同, 充满了浓郁的现代气息 。但实际上经过深入分析,却 能看出这首作品的旋律与和声充满了民族化 、传统 化特点。《托卡塔:开花调》这首作品融合了传统民族 音乐和现代音乐特色, 其旋律与和声呈现出多样化的层次感和变化, 展现出音乐创作的多样性和创新 性 。这种音乐的现代感不仅来自作曲家对于传统元 素的重新演绎,更通过现代音乐创作技法的应用,使 其在形式和结构上更加完整和精细 。经深入分析后, 可以发现, 作曲家采用了旋律半音化的音乐创作技 法,结合旋律与和声,凸显了这样一种前所未有的现 代感 。在该作品中,除了将主要音程重新组织为新的 旋律,还尝试将主题旋律半音化,使“民族化”的民间 音乐变成“现代化”的音乐作品 。如《托卡塔:开花调》 中(作品第 21~40 小节)是在主题旋律(作品第 5~20 小节)的基础上加入半音,使作品中的旋律既有民族 音乐元素在其中作为音乐主要的旋律发展, 又运用 西方作曲技术打破协和性。可以说,《托卡塔:开花调》 这首作品兼具了传统文化的精髓和现代音乐的创新 性,充分展现了中西融合的魅力。

(二)钢琴“打击乐化”在作品中的体现

结合作曲家王西鱗的个人背景, 能了解到他在 山西生活 、学习了数十年,这使得他对山西民间音乐 有着深厚感情 。 因此,在这首作品《托卡塔:开花调》 中,作曲家不仅运用了山西民间音乐元素中的“开花 调”,还巧妙融入了山西民间音乐特有的上党梆子元 素, 作曲家充分利用钢琴这一乐器的特点来表现民 间音乐中的特殊音色, 采用音程模仿小锣, 除此之 外,还使用了多种音程来丰富音乐的层次和变化,使 得整首作品充满鲜明的个性和风格 。总之,作曲家王 西鱗在《托卡塔:开花调》这首作品中不仅充分抒发 了 自 己对山西民间音乐的感情, 还通过独特的音乐 语言塑造出独具特色的音乐形态 。这种音乐语言的 创新和变革, 不仅丰富了音乐创作的多样性和创新 性,更为民间音乐注入了新的活力和魅力。

作品一 开始使用快速的同音重复来模仿小鼓的音响效果,如作品的开头,作者使用同音反复,作为引子和前奏,引出后续音乐进行 。主题结束后,在变奏一 中, 作曲家将主题旋律由单音旋律变为小二度(作品第 21~24 小节), 这里出现的小二度不但可以视为对主题的变奏, 也体现出作曲家利用小二度模仿小锣、强调色彩变化的意图 。小二度模仿小锣是为了变化色彩,而四度 、五度 、八度模仿鼓则是在进行音量强弱控制,如作品第 43~50 小节处,五度音程模仿 的 鼓 从 轻 到 重,再 到 轻,都 是 由 五 度 的“鼓 ”来 控制 。接下来的第 108~ 119 小节处则运用了二度 、四度、八度等音程进行,使音乐音响丰富多样 。除了在作品中使用和弦与音程来模仿打击乐的效果外,作者还在作品中创造性地使用了锣鼓节奏 。作曲家采用了常用的锣鼓“1-4-7”节奏和不规则的

节奏重音,使某些段落富有律动感 。这些特殊的音色 塑造不仅使得作品更具地域特色, 也体现了作曲家 对于音乐语言的深刻理解和独特的处理方式 。常用 锣鼓“1-4-7”节奏模式是除去常规的锣鼓节奏外,被 采用频率颇高的一种常用锣鼓点,所谓的“1-4-7”节 奏,指带重音的节奏型在第一拍 、第四拍和第七拍出 现 。一般而言,“1-4-7”节奏模式具有“扬抑抑扬格” 的力度格式规律。

(三)作品中的五声性和弦与非五声性和弦的交 替使用

五 声 性 和 弦 是 指 由 五 声 音 阶 中 音 符 构 成 的 和弦 。 中国传统音乐中使用的音阶多为五声音阶,因 此,五声性和弦在其中占有重要地位,并成为中国传 统音乐中最基本的和弦类型之一 。与西方音乐中的 三和弦 、七和弦等和弦类型不同,五声性和弦通常不 具有明确的功能关系, 而更多地用于强调旋律的音 色和情感表达,因此在一些传统曲目中,五声性和弦 被人们广泛运用, 并成为中国传统音乐中独特的和 声表现形式。

《托卡塔:开花调》中的音程与和弦使用了较多 的五声性和弦与非五声性和弦的交替 。如作品的第 88~90 小节中,左手第一个和弦是省略三音的大小七 和弦,是一个非五声性和弦 。右手和弦是一个空五度 和弦,更是一个五声性和弦 。除此之外,接下来的小 节中, 也同样使用了五声性和弦与非五声性和弦交 替使用的手法 。这些五声性的和弦与不协和音程或 和弦相结合, 大大丰富了作品的和声音响效果与色 彩 。在作品演奏过程中,这些和声结构和音响效果的 变化,使得整个曲目表现出丰富多彩的情感和内涵 。 作曲家的“民族化”与“现代化”相结合,不仅在和声 上体现,也表现在旋律和节奏的设计上 。通过深入分 析,可以深刻体会到作曲家是如何将“民族化”与“现 代化”相结合,从而突破了民间音乐中五声性调式的 局限与束缚 。通过这种融合,作曲家成功地将传统中 国传统音乐元素与现代音乐语言相结合, 创造出一 种全新的音乐风格。

四、结语

音乐在人类文化中扮演着重要角色, 其作为一 种语言, 可以直接表达出作曲家的思想和情感 。 同 时,音乐也是一种文化传承和创新方式,可以反映出 社会的文化历史和发展 。 中国民族音乐是中国历史 几千年来培育的一粒种子, 蕴藏着中华民族的精神 信念,其具有传统优势和特殊的美学价值 。中国音乐 家必须保持一种对文化理想的独立信念,寻找一种精 神上的归宿,寻求一种精神上的平衡,并在人文实践中寻求一条理性之路 。因此,需要认真反思和审视自 己的文化认同和价值观, 以找到一种适合自身的文 化表达方式,从而在多元文化中展现出独特价值 。在 此过程中,应该注重对本土文化的传承和发展,并积 极吸收其他文化的优秀成果, 以促进文化多元化的 进程 。 同时,应该保持谦虚和开放态度,倾听和接受 其他文化的建议和意见,以实现文化交流 、互鉴和共 赢 。 因此, 中国音乐家应该继续保持创新和开拓精 神,在新的历史时期推动中国音乐发展和繁荣 。应该 坚持以人为本的理念, 积极探索与发掘音乐与人的 内在联系,将音乐作为一种文化载体,传承和弘扬中 华民族的优秀传统文化, 同时也为人类文化的发展 作出积极贡献。

在如今这个多元开放的文化世界中,“创新”是 一个文化形式生命力的根源所在, 不断涌现的新思 想、新方法或是新技术自然而然哺育了文化本身 。在 《托卡塔:开花调》中,东西方元素的融合是本曲最大 的特点, 为中国音乐如何在新时代进步和创新作出 了良好示范 。这种独特的创新也并非作曲家妙手偶 得,可以说《托卡塔:开花调》的诞生与王西鱗在晋地 多年的工作生活经历密不可分, 千年沉淀的山西民 族音乐在这个过程中被作曲家撷取, 融入他的作品 之中 。反过来也可以说,将民族性音乐融入自己的作 品之中,本身就是中国作曲家独有的文化诉求,这是 一种来自心底的感召 。王西鱗以现代作曲技法来展 现古老的民族音乐, 将民族音乐语言交织在钢琴曲 之中,以求让传统文化萌生新意,如在乐曲中使用了 山西左权当地民歌,以及山西戏曲元素上党梆子,这 种中西融合的表现方式,是《托卡塔:开花调》的特色 所在,亦表达了作曲家对于中国未来音乐的期望。

参考文献 :

[1]梁慧卿 .钢琴组曲《晋风》之《终曲— 灯节》作品分析[D].银川: 宁夏大学,2018 年 .

[2]刘阳 .王西鱗钢琴组曲《晋风》之《托卡塔:开花调》音乐分析及 演奏探究[D].武汉:武汉音乐学院,2017 年 .

[3]胡倩 .左权民歌的艺术特色分析—— 以《樱桃好吃树难栽》《会 哥哥》为例[J].北方音乐,2020(14):53-54.

[4]张桢源.开花调音乐结构形态特征[J].大众文艺,2021(16):86-87.

[5]谢东 . 中国当代钢琴独奏作品中的“打击乐化”元素[J].艺术科 技,2018(03):88.

[6]郑昱婷 .王西鱗钢琴组曲《晋风》音乐分析及若干演奏技法探 究[D].上海:上海音乐学院,2018 年 .

[7]尚喜梅,郭佳 .地方戏曲上党梆子“走出去”的路径思考[J]. 哈尔 滨学院学报,2020(01):114-116.

[8]谷涛 .左权民歌中的“五度三音列”特点与传承模式研究[J]. 当 代音乐,2018(12):65-66.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/58691.html