SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:约瑟夫·苏克是 20 世纪捷克作曲家,曾师从捷克著名作曲家德沃夏克,而后在其音乐生涯中逐渐形成了具有捷克独特气质的创作风格。《春天》《夏日印象》两部钢琴作品正处于苏克个人创作风格的转型时期,其调性技法与调性思维呈现出该阶段苏克对于调性的理解与体悟 。本文立足于这两部作品的调性思维研究,从调性扩张技法和转调手法方面对作品进行分析梳理,剖析作品调性角度的布局思维与深层逻辑 。

关键词:约瑟夫·苏克,调性思维,调式交替,调性扩张

约瑟夫·苏 克 (1874— 1935),捷 克 著 名 作 曲 家 、 小提琴家 。他的作品着重于扩展和声语汇、多声部处 理,以及钢琴的整体音响效果 。苏克将本民族的音乐 元素与现代作曲技法相融合, 探寻捷克音乐更多的 可能性, 其创作理念植根于对自然的热爱和强烈的 爱国情怀。

《春天》和《夏日印象》为同一个编号下的两部钢 琴作品,创作于 1902 年 。这两部作品完成于作曲家 创作风格转型时期, 和声语汇和钢琴织体的设计充 分显现了其个人创作从浪漫主义风格向捷克现代主 义风格过渡的变化。

这两部作品均带有明确的标题,以季节为题材, 乐章之间对比鲜明。《春天》包含五个乐章,分别是 《春 天》(E 大 调 )、《微 风》(C 大 调 )、《 期 待 》(bG 大 调)、《A 大调行板》和《爱的渴望》( bD 大调)。而《夏 日 印象》共三个乐章,分别是《在中午》(B 大调)、《孩童 游戏》(G 大调)和《暮色心境》( bG 大调)。作品呈现出 苏克音乐创作特征, 同时展现出他在调性技法方面 别出心裁的设计,更具个人风格 。通过对作品的分析 研究, 可以看出他的音乐使用了离调和弦 、 中音和 弦,以及大量的调式交替技法来开拓调性范围,并且 运用调内变和弦与调式交替进行调性转换, 在一定 程度上让人感受到捷克民族乐派音乐的气息。

一、《春天》《夏日印象》中调性扩张技法的运用

调性扩张指的是调性音乐体系中主和弦引力范围的扩大 。共性写作时期主要通过离调 、变和弦,以及调式交替(其中包括同主音大小调 、特种 自然调式 、平行大小调和声调式)对调性进行扩展;而 20 世纪调性扩张的技巧主要为多元调关系交替 、中音功能 、三全音功能 、线条功能 、单一结构功能以及复合功能等 。作为苏克 20 世纪初创作的作品,钢琴作品《春天》《夏日印象》中多处使用调性扩张技法,呈现多样化的单一调性的和声陈述 。作曲家不仅通过浪漫主义时期常用的离调 、同主音特种自然调式交替的技法来丰富和声的色彩变化, 同时也运用了在当时看来较为新颖的调性扩张技巧,诸如同三音调式交替 、重同名调式交替, 以及中音和弦与调内和弦的直接对置,使和声语汇更复杂化,展现出作曲家颇具独创性的创作思维 。

( 一 )通过离调进行调性扩张

在单一调性的呈示中, 为增强音乐的倾向性与色彩性,和声短暂地进行到副调之后回到原调,这种技法叫作离调 。离调技法是共性写作时期常用的和声技法,被作曲家们用来丰富调性色彩变化,突出表达音乐作品内涵。

在苏克的作品中, 副属和弦往往没有解决到副主和弦,而是直接进行到调内另一个和弦,在两个和弦之间构成意外进行,和声呈现出更加复杂的表征 。例如《春天》第一乐章 125~ 132 小节,为该乐章主调 E大调的段落 。开头部分的两个外声部作向外扩张的反向进行,以传统功能和声 T-D 的进行确立调性。第 127 小节为 E 大调的Ⅲ级和弦,高音声部的调式五级 音与前两小节形成由主音至五音的 、先级进后跳进 的上行旋律线, 表示这一部分整体处于主功能的控 制之中 。第 128 小节重属导和弦 #A-#C-E 没有按照 传统和声倾向性解决到其副主和弦 B-#D-#F(E 大调 的属和弦),而是以较为平稳的方式进行到主调的Ⅲ 级和弦 #G-B-#D,构成具有一定“阻碍”意味的意外进 行,并在后两小节重复两次,这种离调技法的应用呈 现出一种特别的音响效果。

《夏日印象》的第二乐章《孩童游戏》同样使用了 未解决的离调进行,但在织体结构上更具新意。该乐 章 14~ 18 小节为一个 G 大调的片段, 以其同主音自 然小调的Ⅶ级和弦开始, 作连续级进的平行四六和 弦进行,形成了以小导和弦为轴的对称的拱形结构, 低音为主题旋律。和声布局为 T-dⅦ-DⅦ/SⅡ-dⅦ7- DⅦ7/SⅡ-dⅦ-D-DTⅢ-T,向 Ⅱ级的离调一直没有解 决,可以看出此处结构功能占据主要地位,和声功能 为结构功能服务。

(二)通过调式交替进行调性扩张

调式交替作为调性扩张的手段之一, 自 巴洛克 时期便已被作曲家运用于创作之中 。在《春天》《夏 日 印象》中,调式交替技法的运用最为丰富,其中包括 同主音特种自然调式交替 、同三音调式交替 、重同名 调式交替,以及多元调关系的混合交替。

1.同主音特种自然调式交替

特种自然调式与中古调式虽调式音阶相同,但 却有着截然不同的意义,它不再服务于教会音乐,而 是更具民族音乐特质 。苏克的创作深受本民族音乐 影响,常在大小调的进行中交替使用特种自然调式, 以此增强民族音乐色彩 。在这两部作品中,运用最多 的便是混合利底亚调式, 即在自然大调音阶的基础 上降低Ⅶ级音 。如在《春天》第一乐章的 136~ 141 小 节处,该部分为乐章主调 E 大调的片段 。首先是一连 串下属功能的进行 S-TSⅥ7-SⅡ-S34. 随后在 139 小 节 接 入 E 大 调 同 主 音 混 合 利 底 亚 调 式 的 Ⅶ级 和 弦 D-#F-A, 中间经过 F-A-C-bE 后, 进行到属和弦 B- #D-#F 。F-A-C-bE 为作曲家极其爱用的一个特殊和 弦,他时常将该和弦放置于不同调性之中,连接各种 功能的和弦,几乎每一处 F-A-C-bE 的运用都可以被 解释为不同的功能含义 。后将Ⅶ(混) -D 的和声进行 重复两次,和弦音相同而织体结构与Ⅶ(混)的前方 和弦稍有变化 。第一次混合利底亚调式交替和弦出 现时承接于该和弦的属和弦 (同时也为调内的下属 和弦),相当于副属和弦-副主和弦的离调进行。而后 两次重复时皆使用 E 大调 Ⅱ级的属和弦置于调式交 替和弦之前,两个和弦连接构成了意外进行。该调式 交 替 和 弦 以 及 前 后 和 弦 全 部 为 明 朗 的 大 三 和 弦 结构,由于变化音和弦的运用,呈现出纯正优美音响效 果,同时又令听者感到意外新颖 。

在《夏日印象》第二乐章《孩童游戏》中,对于特 种自然调式交替和弦的运用更具民族风味 。乐章的 开始便使用 G 大调的同主音混合利底亚调式的 Ⅰ 级 七和弦,持续了 4 个小节 。跳跃且充满童趣的旋律开 门见山地展示出乐章标题《孩童游戏》的意味 。而后, 第 5~ 13 小节为混合利底亚调式的 Ⅰ 级七和弦 G-B- D-F 与Ⅵ级和弦 G-E-B 音的交替进行,这两个和弦 为一组三度关系的主功能和弦 。在此期间未插入任 何其他和弦,暗示了孩童单纯简单 、天真无邪的内心 世界。

2.同三音调式交替

同三音调也叫同中音调,指主和弦三音相同,调 式不同的一对调性 。同三音调式交替的使用,极大地 拉近了两个远关系调性之间的距离, 使得调性中心 的引力进一 步增大 。归属于不同调性和弦之间的色 彩对置带来了听觉上的新鲜与意外之感 。例如《夏日 印象》第一乐章《在中午》9~ 12 小节的位置,该乐章由 B 大调开启,在第 9 小节转入其平行关系调 #g 小调 。 用两小节 t-tsⅥ-t-DⅦ的进行呈示 #g 小调, 第 11 小 节由 #g 小调的主和弦 #G-B-#D 直接进入同三音调 G 大调的Ⅵ级和弦 E-#G-B,并在 G 大调作 TSⅥ-T-D- TSⅥ的和弦序进 。这种进行不仅改变了调式,也在调 性上进行对比, 使 #g 小调与 G 大调构成调式与调性 双重的色彩突变 。

3.重同名调式交替

“按照传统的观念,每个调只有一个同名调,即 同主音调;而在新的理论中,每一个调可以同时拥有 两个同名调,分别为同主音调与同中音调。 ”重同名 调的概念在此基础上延伸而来, 即同主音调的同三 音调与同三音调的同主音调 (下文将简称为同主音 同三音调 、同三音同主音调)。 重同名调式交替在这 两个作品中反复出现, 成为作曲家营造意想不到音 响效果的重要手段。

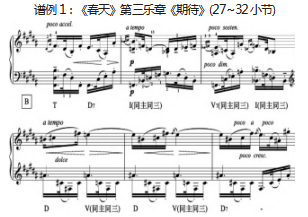

谱例 1 为一个 B 大调的段落 。从谱例中可以看 出,相较于调式音阶内的自然音,更多的是调式之外 的变化音 。仔细分析后发现,看起来较为复杂的外观 下,其实只有主和弦与属和弦的进行 。造就如此变化 多端音响效果的原因, 在于其中使用了重同名调式 交替和弦 。第 27 小节呈现出清晰的 B 大调主和弦 B-#D-#F 至其属七和弦 #F-#A-#C-E 的进行, 此时属 七和弦并没有解决回原调的主和弦,而是进行到了 B 大调同主音同三音调 bB 大调的主和弦 bB-D-F 。第 29 节和弦序进表现为 bB 大调的属-主,随后,bB 大调 的主和弦进行到 B 大调的属三和弦 。接下来两小节 低声部的半音进行使得和声在 B 大调的属和弦与 bB 大调的属和弦之间摇摆不定 。苏克对于主调与重同 名调不断交替的使用方式使调性色彩频繁变化,似 乎在表现作曲家对未来不确定的担忧, 以及对即将 到来的美好生活的期待 。

使用重同名调式交替的和弦进行有时会存在多 种释义,由于调性中心音引力的扩大,越来越多的和 弦受到中心音控制,并与之产生不同的联系。《夏 日 印象》第 三乐章《暮色心境》1~3 小 节,调 性 为 bG 大 调 。作曲家从一开始就着重强调主和弦的Ⅴ级音 bD 音,高声部旋律由 bD 开始是一个主和弦向下的琶音, 低声部为 bD 音的长时值单音音符 。而第 2 小节 bbE- bG-bbB 可以有两种解释。第一种,该和弦为 bG 大调的 b Ⅵ级和弦;第二种,作曲家在此处运用了等音记法, 这个和弦实际上是 bG 大调同三音同主音调式的Ⅴ级 和弦 。该乐章开始的前三小节运用主、属之间的进行 确立调性, 其中的属和弦别出新意地运用重同名调 式交替的手法, 在乐章开端就呈现出变幻莫测的和 声效果 。

4.多元调关系混合交替

多元调关系混合交替即各种调关系交替和弦的 混合型运用 。如下在自然大调之中加入了特种自然 调式交替和弦 、同三音调式交替和弦以及重同名调 式交替和弦,和声上的大幅度扩张导致调性模糊,产 生调性色彩与音响效果的变化。《夏日印象》第二乐 章《孩童游戏》20~25 小节,该部分为 bE 大调的片段 。 第 20~22 小节, 由 bE 大调Ⅲ级上的导和弦直接进行 到同主音混合利底亚调式的 Ⅰ 级七和弦, 并将该离 调和弦重复一次回到调内主和弦 。随后,高音声部向 上自由模进, 配合低音声部与中音声部连续三度的 下行跳进, 高音声部与中音和低音声部的反向进行 使得音响具有扩张之感, 这种扩张感同时也体现在 调性控制领域之上 。在第 23 小节,由缺少三音的主 和弦进行到同三音调 e 小调的Ⅵ级和弦 C-#E-G,紧 接着继续进行到 bE 大调的重同名调(同三音同主音 调)E 大调的Ⅳ级和弦 A-#C-E 。最后,在第 25 小节, 由同三音调降低根音的Ⅱ级和弦,作为中介和弦回到乐章主调 G 大调的控制之中。

(三)通过三度关系进行调性扩张

在共性写作时期,四 、五度关系是功能体系和声的核心 。例如,在乐曲开端一般会使用 T-D 或 D-T的进行来确立调性, 最后则使用传统终止式 K46-D7-T结束全曲,达到收束的音响效果,可见四 、五度功能的重要性 。而到了 20 世纪,力求创新的作曲家们为摆脱四 、五度功能关系制约,用三度进行来扩充音乐材料,丰富扩大单一调性的和声技巧 。通过三度关系进行调性扩张的一个非常典型的位置在于《春天》第一乐章 111~ 113 小节,这一部分的调性为本章主调 E大调的属调 B 大调 。 由 B 大调混合利底亚调式的Ⅴ级和弦 #F-A-#C 进入到 b Ⅲ级 D-F-A,三个音均为调外音(于大调式而言),和声色彩的变化强烈 、鲜明,造就调性色彩突变的音响效果 。第 113 小节 B 大调混合利底亚调式 Ⅰ 级的出现, 完整地呈现出连续下行的三度关系, 展示其不同于共性写作时期五度关系的全新的和声风貌。

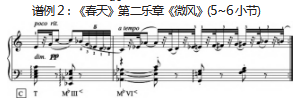

谱例 2 为《春天》第二乐章 5~6 小节,调性建立在乐章主调 C 大调上 。呈现出清晰的主调织体,高音声部为级进与跳进相结合的波浪式旋律,低音声部则呈示和声功能 。第 111 小节由C 大调主和弦 C-E-G,直接进入到 b Ⅲ级大三和弦 bE-G-bB, 构成同和弦结构三度关系的色彩性对置。紧接着又进行到 C 大调 bⅥ级大三和弦,进一 步加大调性扩张力度,显示以主和弦为中心的三度关系大三和弦的围绕 。

二、《春天》《夏日印象》中转调手法的运用

调性运动构建了调性音乐深层的思维逻辑,音乐在作曲家宏观设计的引领下进行运动, 这种设计体现出作曲家创作构思中的调性逻辑,即调性思维 。在调性运动的过程中,存在一个调性变化的节点,对于这些关键节点进行分析, 可以直观地展现出作曲家所使用的转调技术 。在《春天》《夏日印象》中,调性转移多通过中介和弦进行, 其中以调内变和弦与调式交替和弦最为突出 。

( 一 )使用调内变和弦作为中介和弦进行转调

苏克多使用 b Ⅱ级与 b Ⅵ级作为转调环节的中介和弦,接功能性的和声进行进入新调性。将调内变和弦应用到转调环节,在丰富和声音响 色彩的同时,也对转调过程起到了加速效果。《春天》 第二乐章《微风》7~ 10 小节,由 bB 大调转向 D 大调 。 前两小节为 bB 大调主和弦向属和弦的进行,清晰地对bB 大调作出呈示 。第 9 小节作曲家使用 D-S 的进 行,致使和声的色彩性上升。而后以 bB 大调的下属和 弦 bE-G-bB 作为后调的 b Ⅱ级和弦, 接主和弦转入 D 大调 。在中介和弦向新调主和弦解决的过程中,各个 声部以半音进行为主,如 G-#F 和 bE-D。

在《春天》第五乐章《爱的渴望》36~43 小节的位 置,作曲家以 b Ⅵ级大三和弦作为中介和弦,作连续 三次的转调,但使用方法不同 。第 37 小节呈现出 bB 大调 T-TSⅥ的进行,第 38 小节通过 bB 大调的 b Ⅵ级 和弦 bG-bB-bD 转到 G 大调,此和弦同时也是 G 大调 同三音同主音调 bG 大调的主和弦 。随后通过 G 大调 D-T 的进行确立调性 。其余两次转调以前调的 Ⅰ 级 和弦作为后调的 b Ⅵ级, 接属功能和弦进入后调调 性 。此处运用的重同名调式交替和弦承担着转调中 介和弦的作用, 在调内和弦出现之前先使用调式交 替的和弦,使音响变化既意外新颖,又流畅顺滑。

(二)使用调式交替和弦作为中介和弦进行转调

1.同主音调式交替和弦

运用同主音调式交替和弦作为中介和弦进行转 调,指使用与前调或者后调的主音相同 、调式不同的 和弦作为共同和弦,完成转调过程的技法 。例如,在 将 C 大调作为目标调性进行转调时, 使用 c 小调的 主和弦作为中介和弦,随后进入后调 C 大调 。

运用同主音调式交替和弦进行转调的片段较为 典型的位置在于《春天》的第二乐章《微风》10~ 14 小 节处 。此处前两小节使用传统和声 T-TSⅥ-D7-T 的 进行,又稍加变化重复一次,动力十足地完成 D 大调 的调性呈示 。在第 12 小节以 D 大调的主和弦 D-#F- A 作中介和弦,直接转入 a 小调。D-#F-A 为 a 小调同 主音大调的下属和弦, 紧接着在 14 小节还原 #F 音, 回归 a 小调的调内小属和弦 。随后小属和弦至下属 和弦的弟里吉亚进行再一 次强调了调式交替思维在 转调环节中的重要性。

《夏日印象》第一乐章在转调的过程中所使用的 同主音调式交替和弦与上述例子有所不同 。乐章第 18~23 小节,由 B 大调开始,运用同一手法向上连续 两次进行远关系转调。第 18 小节的最后一拍为 B 大 调的Ⅲ级和弦 #D-#F-#A, 作曲家通过等音转换:#D- #F-#A 相当于 bE-bG-bB,即后调 bE 大调的同主音小调 的主和弦 。在下一小节第一拍将 bG 音还原, 顺利由 小主和弦至大主和弦的进行转入 bE 大调 。第 21 小节 又运用同样的手法从 bE 大调转到 G 大调,调性色彩 的变化既迅速又顺滑。

2.重同名调式交替和弦

苏克不仅将重同名调式交替和弦作为调性扩张的途径,运用于单一调性的呈示之中,同时也将其作 为中介和弦运用于转调之中 。如《春天》第三乐章《期 待》的 33~37 小节,这是调性色彩对比十分明显的一 处转调片段 。前调为清晰的 B 大调,在第 35 小节时, 以其同主音同三音调式的 Ⅰ 级和弦 bB-D-F 作为中 介和弦,转向 bG 大调的主和弦 。于后调 bG 大调,bB- D-F 可以有三种解释: 该和弦为 bG 大调同三音调式 g 小调的Ⅲ级和弦; 该和弦为 bG 大调的平行调式交 替和弦——be 小调的属和弦; 或为 bG 大调的副属和 弦—— 向Ⅵ级的离调。

三、结语

通过对《春天》《夏日印象》调性扩张技法与转调 手法的分析与研究, 我们可以了解苏克对于调性音 乐作品内在逻辑的控制 。他在音乐中使用离调和弦、 中音 和 弦 以 及 大 量 的 调 式 交 替 和 弦 来 开 拓 调 性 范 围,其中调式交替技法的运用在作品中最为突出 。其 重要性同时体现在调式交替和弦使用的数量 、用法 及变化方面,不仅有特种自然调式交替 、同三音调式 交替 、重同名调式交替的单一 型运用,更有多元调式 交替的混合型运用 。同时,重同名调式交替和弦不只 作为调性扩张的途径运用于单 一 调性的呈示之中, 也作为中介和弦运用于转调之中 。作曲家对于和声 的独特设置极大地拉近了调性之间的距离, 使得调 性中心的引力进一 步扩大 。归属于不同调性和弦之 间的色彩对置带来了听觉上的新鲜与意外之感 。音 乐进行中发生调性转移的节点, 以及和声角度调性 扩张技法的应用反映出苏克对于音乐创作的认知与 理解, 并在一定程度上展示了作曲家从早期创作风 格向后期过渡的过程。

笔者对《春天》《夏日印象》的研究标示出调性扩 张技法和转调手法在作品中的重要地位, 作曲家用 炉火纯青的创作技法使得和声设计拥有了无限的可 能性 。目前国内学界对于苏克音乐创作的研究甚少, 但通过分析, 其作品中所展现出的调性思维与技法 具有被关注的价值。

参考文献:

[1]魏非.19~20 世纪捷克音乐家约瑟夫·苏 克[J]. 大 众 文 艺,2012 (06):34-35.

[2]刘康华.和声教学中调性扩张技巧的深化与功能关系的拓展[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报),2012(01):5-25.

[3]吴式锴 .和声艺术发展史[M].北京:中央音乐学院出版社,2015.

[4]童忠良 .现代乐理教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2003.

[5]黄虎威 .转调法[M].北京:人民音乐出版社,1983.

[6]樊祖荫 .黄虎威音乐作品中的调性拓展技法研究[J].乐府新声 (沈阳音乐学院学报),2014(01):12-21.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/57669.html