SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:小剧场戏剧以创新性的环境创造 、舞台空间设计构思与创意演出方式贴近观众心 理和空间距离,突出观演关系的互动感和审美空共创 。本文以基于小剧场表演空间的沉浸式戏剧声音设计作为研究对象,通过声音元素及蕴含信息 、声音的传播与时空关联 、艺术化听觉感知三方面技术体系的论述,阐述对舞台戏剧叙事空间进行再造的策略,在确保物理空间同 一 性的前提下构建戏剧空间的同感性 。

关键词:沉浸式声音,小剧场听觉场域,声音叙事

近现代艺术理论曾以艺术作品的物化形态作 为依据,将艺术分为两个类型:动态艺术与静态艺 术 。早期的音乐 、舞蹈 、戏剧等舞台艺术与电影 、电 视剧等视听艺术均被归为动态艺术类。戏剧艺术特 性之一是:随着时空的转变,作品传递的美会随着 不同年代 、不同文化背景的演绎者产生变化,而赋 予了舞台表现美的多样性。

小剧场戏剧运动最早产生于 19 世纪末 20 世 纪初的欧洲,是西方戏剧反商业化、积极实验和探索 的产物。在戏剧理论上,小剧场戏剧的环境创造与空 间设计旨在打破观演关系中“第四堵墙”的观念,由 于中国传统剧场在上千年传承中均为小剧场结构, 因此其在观演环境 、空间中与西方现代小剧场戏剧 革新相互融合,使我国新时期戏剧舞台设计风格处 在了传统与现代、民族与世界的时空交汇点上。

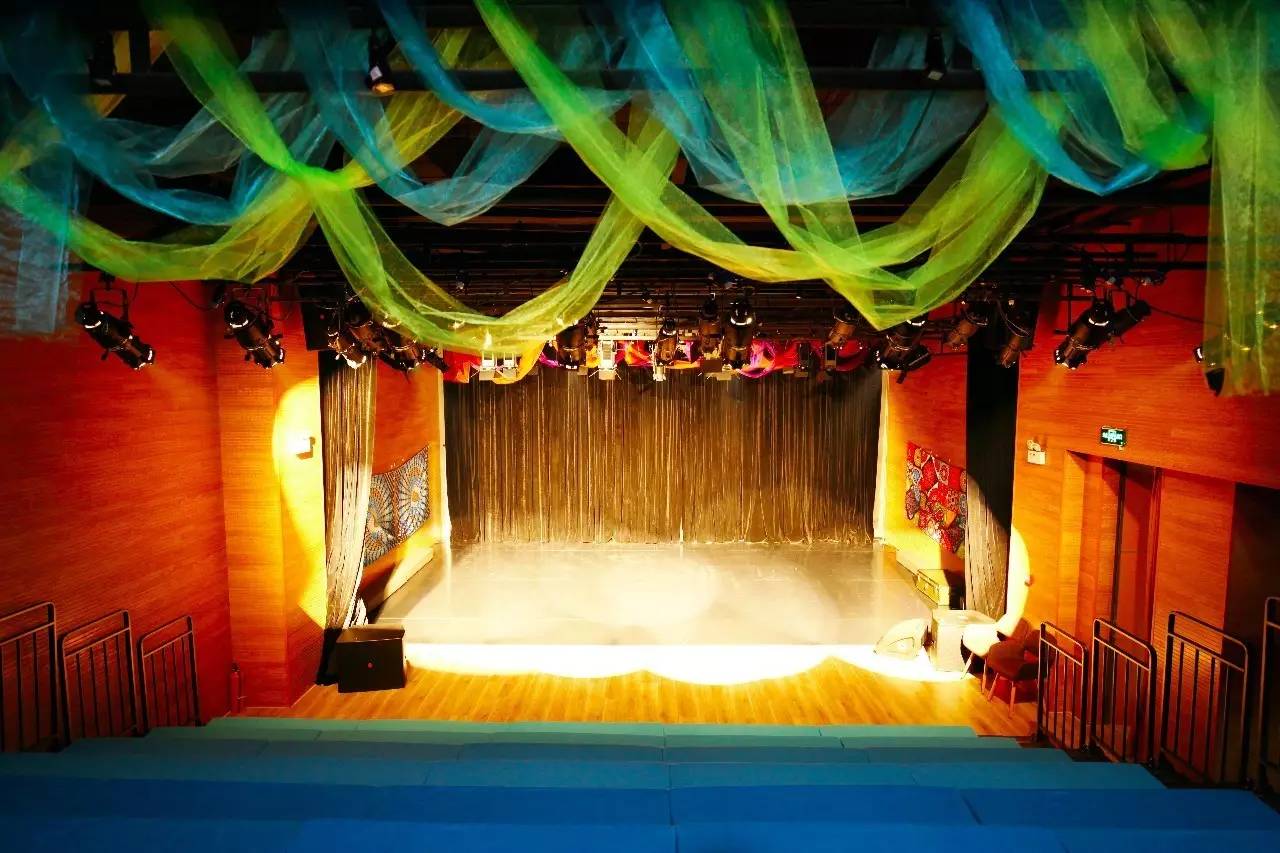

小剧场戏剧所蕴含的丰富内容与形式,使舞台 设 计 构 思 与 创 意 演 出 方 式 追 求 贴 近 观 众 心 理 和空 间距离,突出人的意识觉醒,追求探索多元化审美需求: 具有较强形式感现代派艺术手法的运用,追求假定性戏剧风格的时空自 由转换, 运用荒诞 、变形 、象征 、隐喻等多种创意手段,追求人的内心世界外化和潜意识呈现 。因此小剧场话剧看重演出空间的设计,旨在创造一 个拟真共情的环境,让观众在所创造的世界中产生一种沉浸感,并相信自己是戏剧叙事中的部分参与者。

作为以人物表现为重要载体的舞台艺术,戏剧演员的台词 、动作 、情绪渲染性的音乐等,均为不可或缺的艺术信息载体 。而这些艺术信息从表演者有效传达到观众,并呈现其戏剧艺术表现功能,是由声音设计完成的 。声音设计需要关注的内容为:声音元素及蕴含信息 、声音的传播与时空关联 、艺术化听觉感知。其中前两者决定了艺术作品所表达的基本信息是否能正确被观众接受感知,而艺术化听觉感知则提供了一个自 由创造的新天地。

一、构建剧场声音审美空间的技术体系分类

在戏剧理论中,舞台声音元素包括语言 、音乐 、 音效,也可从戏剧舞台表演方向分为客观声音与主 观声音,但单一的分类方法无法充分体现声音元素 的时空呈现与舞台表演的关联度,而时空关联需要 关注到的要素有:人类视听感知的速度差异 、视觉 与听觉感知角度 、主观距离判断方式。

视觉传达的载体是光信号,但听觉传达的载体 是声信号, 通常认为声信号每传播一米需要耗时 3 毫秒 。常见的大中型剧场,从舞台中央到观众席最 后一排的距离数十米, 因此演员在舞台上的表演, 被最后一排观众接收到时,声音信息比视觉信息延 迟 0.1 秒左右,这就是人类视听感知的速度差异。这 种速度差异会通过视听神经自动匹配,从而形成正 确的距离判断感知 。 听觉神经的响应速度误差为 5— 10 毫秒不等,如果人工构造的视听信息时间差(如 舞台扩声)超过了允许的响应速度误差,形成声音前 置或声音后置, 则观众对于空间距离的判断会产生 紊乱,严重影响到戏剧内容传达及舞台空间建立。

同时,人类视觉观察角度为:水平视觉角度 124 度,当集中注意力时约为 25 度,双眼的水平视角最 大可达 188 度;垂直视觉舒适角度约为 40 度,最大 可达 150 度,即能够精确判断的视觉空间角度仅占 据全空间角度的 15%,剩下的 85%必须通过偏转眼 球 、头部甚至肩部与腰部才能感知 。但人类听觉观 察角度则远大于视觉角度:可精确定位的水平角度 约 230 度,可精确定位的垂直角度约 90 度,最大感 知区域为三维全角度 。这就意味着,以人头为球形 做一个半球形穹顶,整个穹顶空间的声音信息均可 被听觉神经直接感知, 即使在不偏转头部的情况 下,能够精确判断的听觉空间角度占据了全空间角 度的 50%。

在戏剧表演中,听觉角度与视觉角度重叠的部 分为舞台表演区域,因此声音元素以舞台呈现的客 观声音为主,而在视觉角度之外的部分,声音元素 则多用于拓展舞台空间 、表达戏剧环境 、渲染情绪等,与舞台表演内容形成相互融合 、分离或对立等 创造性特征。常见的舞台声音技术体系有如下分类:

其一,客观性语言 。戏剧中最重要的声音元素 之一,由演员直接在舞台上演绎表达的台词 。就时 空关联而言,通常具有唯一的时空同一性 。观众所 感知到的演员声音应在有足够的音量 、合理的清晰 度 、高保真度的同时,具有与演员所在位置相同的 空间关系,即:通过扬声器等电扩声方式构成的虚 拟声像定位,必须在水平角度上与演员所在位置相 同,并且到达观众双耳的时间应与演员本身台词到 达观众双耳的时间误差不超过 10 毫秒以保证合理 的声画融合 。

其二,主观性语言 。旁白 、内心独白等,并非由 演员直接在舞台上,而是通过画外音方式演绎表达 的台词,常与舞台表演内容相互分离,具有明显的 多重空间特征 。如旁白通常与舞台具有相同的空 间,是一个“不在舞台上”出现的声音,因此从空间 环境感来说与客观性语言具有相似的混响声,具有 可感知的环境包围感的同时,与客观性语言在声学 穹顶空间的同个感知半径上 、舞台角度之外 。而内 心独白是超叙事时空的声音,因此通常需要加以过 分的夸张,使得该声音元素与客观性语言具有完全 独立的空间, 因此在声音设计上常通过音色处理 、 延迟与混响 、声源角度偏移等多种技术手段实现内 心独白的超空间特征。

其三,客观性音效与音乐 。 同样是戏剧中重要 的声音元素,由演员直接在舞台上演绎表达,并通 过道具与真实乐器产生的声音 。与客观性语言相 似,具有唯一的时空同一性。但与台词不同的是,由 道具所产生的音效或音乐通常情况下难以具有足 够的音量,但是舞台表演动作却在视觉上有强烈的 即时性特征,换而言之,观众在看到演员动作的时 候,就建立起了唯一的时空预判,客观性音效与音 乐必须在符合客观规律的时间差内到达观众的双 耳以产生正确的刺激 。但客观性音效与音乐在舞台

空间中 需要有 合适的 音量与音色夸张,从而实现戏剧叙事的功能 。 因此需要有针对性的声音设计, 才能完成声音空间可扩展 、时间不可妥协的客观性 音效音乐呈现。

其四,主观性音效与音乐 。常见的主观性音效 与音乐, 除了承担戏剧表演中的情绪渲染功能之 外,同时部分承担戏剧叙事功能 。随着声音科技的 进步,主观性音效与音乐的呈现蕴含了更多科技元 素,不论是通过音符或对声音素材的变形扭曲呈现 象征寓意 、超现实意识流 、隐喻与荒诞,还是通过扩 展听觉空间的角度和半径,实现舞台空间最大化的 延展。因此戏剧创作亟须与工具紧密结合的声音设 计理念融合, 在实现戏剧内容正确表达的基础下, 尽可能满足观众的听觉审美需求,探索戏剧的艺术 化听觉感知。

二、小剧场观演物理空间的听觉场域再造

相比于具有近千人座位 、 固定镜框式舞台 、固 定观演形式 、固定视听空间的传统剧场,小剧场戏 剧从场地设计 、观演区域规划到视听空间呈现 、声 音叙事创意等均有着全新的设计思路与创作理念 。 传统剧场中, 演员的表演在舞台水平平面内进行, 观众区的观演空间感和舞台区的演出空间感对应, 形成在接近舞台口的演出位置上单一方向平面的 声音投射角 。随着戏剧叙事内容的增加,创作者试 图扩展舞台空间以在更短时间内传达更多的信息, 如通过在水平或垂直方向增加舞台数量 、表演空间 等,但由于固定座位限制了观众的 自 由探索,所以 强调视觉角度拓展的戏剧通常在没有强制固定座 椅与镜框式舞台的小剧场内进行 。

小剧场戏剧的场地设计特征为:场地通常为大 平面结构, 舞台与观众区域没有固定的位置划分, 而是通过可移动式座椅结构实现舞台区域尺寸变 化,以适应多种不同类型的演出活动 。通常场地吊 架高度为 5— 8 米,并安装有灯光 、音响 、舞台布景 共用的多个机械吊点。这为小剧场戏剧提供了极高 的自由度:没有固定舞台位置 、开放式观演形式 、自由化视听空间 。因此小剧场戏剧的声音设计不受剧场固定安装扬声器的限制,不论是声音叙事空间的全方位拓展,还是利用声音技术贴近观众心理和空间距离, 让内心世界外化形成可感知的沉浸式环境,目的都是让观众以参与者的身份进入叙事 。

当观演环境从传统大剧场转移到小剧场时,观众对于戏剧本身产生的最大变化是距离 。距离包括了客观物理上的距离与心理上的感知距离,对前者来说,声音元素的时空呈现与舞台表演的关联度需要重构 。

其一,观演空间半径被压缩 。这使得客观性音乐音效的听觉呈现方式比传统剧场更复杂 。在传统大剧场中,台词等客观性语言 、客观性音效与音乐都需要被扩声才能达到足够被观众感知接受的音量,并且在此过程中,电扩声音量相比于演员 自身台词 、演 唱 、演奏 音量而 言,有 十至十 五分贝的 提升, 由于声学体系的掩蔽效应与鸡尾酒会效应,电扩声系统与演员 自身的延时关系有较高的差异容忍度,而客观性音效的原始声音强度更弱,延时差异容忍度更高 。 因此在扩声状态下,扩声信号是观众听觉感知的主要来源。

但小剧场的观演半径通常只有 5— 10 米,演出场地面积多在 200 平方米以内,这种观演半径使得观众和演员之间有一种天然的亲近感与真实感 。在大型剧场观演时,观众所感知的是镜框式环境而非身临其境,因此对于具有扩声质感的声音并不会有过分的反感,在听觉需求上保证高还原度即可 。而小剧场自带的真实感,使得观众在听觉需求上对声音的质量有了更高的要求:既有足够的声压级保证听感,又要有足够的亲近感与包围感 。 因此常见的舞台声音元素需要通过针对性的设计才能在全新的观演半径下实现无违和感的时空呈现。

其二,全新的舞台美术环境创造与空间设计。在传统剧场中,观众的坐席位置 、观演周边环境乃至进出剧场的通道都是现代化的固定设计,因此坐在观众席上自然会带有一种与舞台的间离感,即使通过戏剧舞台空间美术设计和表演者的努力呈现,也难以将观众拖入既定的剧情环境 。相应来说,声学 环境覆盖也是以镜框式舞台为中心焦点的正前方 平面式投射 。而小剧场戏剧的核心是,开放 、自 由 、 近距离交互与沉浸代入感,因此对于正发生在眼前 与身边的剧情故事, 观众会更容易在舞台美术布 景 、视觉艺术与听觉艺术的感染下产生“身临其境” 的体验。当观众的座席被设定为符合戏剧剧情年代 的座椅, 整个场地的地面墙面进行拟真工艺处理 后,整个小剧场的声学呈现也必须拟真化。

其三,开放式的主观性音效音乐呈现 。小剧场 戏剧的多元化审美与沉浸式体验为戏剧的声音设 计提供了前所未有的思路,在创作理念上会将环绕 声与全景声电影声音制作的相关体系与传统戏剧声 音设计相融合, 利用全景声影视音乐音效创作和渲 染的思路, 可以为小剧场戏剧提供无方向感的包围 体验。但与此同时需要明确三者之间的差异:小剧场 戏剧的剧情发生在融合了观众区与舞台区的演出场 地内,对于每一位观众而言主视角方向都是不同的; 电影和传统戏剧的剧情则发生在观众区边缘的同 方向平面,对于所有观众都有唯一的主视角 。这种 差异为主观性音效音乐的创作拓展了叙事空间角 度,也使得创作需要在全新理念下进行探索。

这种从物理空间关系到创作思维理念的全面 重构与革新,使得声音设计者们不仅要拓展全新的 声音构思,同时需要理解环绕声和全景声影视声音 制作平台 、沉浸式扩声设计平台等创作工具,并在 相关技术呈现手段下完成相关创作工作。这和传统 将作曲 、编曲 、录音与现场扩声分为两个工作团队 不同,声音设计从创作伊始就已经对最终的声音呈 现进行了全流程的掌控,实现了戏剧声音设计中情 绪沉浸感与意象性创意的“所听即所得”。

三、小剧场的沉浸式声音设计与实际运用之辨

戏剧声音元素在沉浸式小剧场创作中的全面 重构与革新,需要遵循以下原则:物理空间的同一 性、心灵空间的同感性 、叙事空间的逼真性 。并在此基础上探索演员 、观众 、舞台环境之间交互所产生的体验感 。 同时相比于在大型剧场的戏剧表演,沉 浸式小剧场戏剧演员的一举 一 动均多角度暴露在 观众面前,因此在声音呈现方面需要更精巧的设计 创意与技术工艺,对常见声音元素进行针对性呈现。

( 一 )主观音效的物理统一

台词作为展示剧情 、刻画人物 、体现主题的主 要手段,也是戏剧构成的基本成分 。在沉浸式小剧 场中,如何让观众听到足够清晰的台词,但又不明 显感知到扬声器扩声的存在,是声音设计的重要内 容 。 因此演员除了需要有较强的台词功底之外,还 可以通过微型话筒 、环境布景与隐藏式扬声器三种 方式对台词进行增强。

声音设计者应首先与舞台美术设计部门沟通, 在布景外表面材质 、布景位置等环节通过声学材料 手段对台词清晰度进行处理。舞台美术置景常见的 材料中,每种材质都有不同的声学吸收特性与反射 特性 。对于观演环境半径不大,足以通过演员 自身 声音直接清晰表达的场景,应尽量避免没有天花板 或侧墙的开放式布景结构和强吸声材料如布幔等 结构,通过带有漆面的木板等构造出多方向的物理 反射面,将演员向其他方向传达的声音反射给观众 以提升清晰度 。

当观演环境半径超过 10 米或呈较宽的扇形与 环形观众区时,演员难以通过自身台词保证多方向 观众的聆听感知,应在声音较弱的观众区附近使用 隐藏在布景里的小尺寸扬声器对演员的表演进行 针对性微扩声 。微扩声需要通过微型话筒 、声音处 理设备与扬声器共同完成, 对于沉浸式小剧场而 言,由于演员离观众距离极近,无法使用暴露在脸 部的头戴式微型话筒,而佩戴在胸口的微型话筒又 难以实现较好的扩声音质,因此可选用在演员头部 妆发中隐藏无线微型话筒及在道具布景中隐藏有 线话筒这两种方式。

传统戏剧扩声中常见在演员头部妆发中隐藏 无线微型话筒的声音工艺,如隐藏在额头 、鬓角 、假 胡须,或是帽檐下、围巾里等 。但在演员有动作戏的时候,微型话筒及发射器可能会因此而损坏,同时 发射器电池容量与无线音频系统的稳定性都有可 能在演出中导致意外的发生 。微型话筒适合演员有 较长或不规则的表演动线,在正确设计的无线音频 系统覆盖范围内实现长距离自由运动。

若表演区域主要集中在某个道具附近, 如吊 扇、吊灯、八仙桌等,则可在道具中暗藏有线话筒。由 于有线话筒传输稳定, 不会受到演员自身表演动作 的影响,对于演出的安全性而言有较高的保障,但受 布景位置限制较大,限制了演员的开放式表演能力, 适合用在表演动线固定、道具布景复杂的环境。以歌 颂革命烈士霍秋白的沉浸式小剧场戏剧《此地甚好, 开枪吧! 》为例,声音设计师通过在道具桌面和吊灯 灯罩上隐藏的有线微型话筒, 对两位主角的台词进 行了微扩声,在该戏剧全长近 20 分钟,每天演出 8 场的情况下保持了稳定且高质量的声音表达。

对于沉浸式小剧场,扬声器设计位置应在舞台 区与观众区的连接线附近以避免扬声器声音对演 员台词产生定位偏转的问题 。同时扬声器声音不应 过大,通常比演员 自身台词高五至十分贝,并对负 责语言可懂度的声音高频信息进行相应增强,保证 物理空间的同一性。

(二)客观音效的心灵同感

戏剧中常见的客观音效 、音乐均为演员自身演 绎而成,由于小剧场观众近距离观演的特性,客观 音效必须通过相关扩声技术将演员制造出的声音 直接传达给观众,因此与台词类似,在声音设计中 对需要重点呈现的声音元素附近进行针对性的微 型话筒架设,同时与舞台美术部门协调,尽量选择 能制造出更大音量效果的道具。在沉浸式小剧场戏 剧《此地甚好,开枪吧!》中,为了体现军靴冷酷的脚 步声, 声音设计师在靴筒内暗藏了无线发射器,并 在军靴后跟开槽暗藏微型话筒,并通过声音处理设 备对其施加比较长时间的低频混响,在多个隐藏式 扬声器中播放以模拟在监狱中的听感,起到了良好的代入感作用 。

沉浸式小剧场中的主观音效 、音乐在声音设计中具有与全景声电影声音类似的设计创意,因此在创作过程中应建立起与演出环境类似或等比例缩小的扬声器回放平台,在该平台中完成声音创作的基础部分并到现场环境中进行修改和微调 。常见的沉浸式小剧场均具有多声道回放与渲染系统,为了保证声音设计具有巡演的多场地适应能力,原始声音设计应基于半球形或矩形的多声道穹顶式扬声器阵列,并将其保存为多声道音频文件以降低巡演时对于场地结构进行声场调整的时间成本 。同时主观音乐与音效的播放应使用专业音频播放器,在与灯光视效团队的协同创意中,使用相关时间码控制技术, 保证整场演出中音乐音效的触发与灯光 、视觉效果变化同步,形成可感知的沉浸式环境以强化观众心灵空间的同感性,达到共情的目的 。

四、结语

听觉,直接作用于人体感官却又不直接呈现信息,需要人通过感性的想象与理性的分析才能获得其中的信息 。沉浸式声音呈现拓展了戏剧表现空间,因而触发了更多的创意 。小剧场戏剧是一种再创的艺术形式,每一次演出都有全新的创造与全新的魅力, 当沉浸式声音表现空间模拟了真实环境,其中的观众就如同身在故事当中,这种体验感正是戏剧艺术所追求的,也可以促使戏剧艺术进行相应的改进以更适应新的声音表现空间 。

参考文献:

[1]沈嘉熠.沉浸性:表演在后现代语境的另一种探讨[J].戏剧艺术,2022(05):1-9.

[2]沈嘉熠,张岩 .沉浸中的表演—— 艺术的介入与文化的转向[J].上海文化,2022(06):89-96+126.

[3]全明霞.音乐音效在自然类纪录片中的创新应用——以中国首部全景声自然电影《鹭世界》为例[J]. 中国广播电视学刊,2020(05):88-90.

[4]杜思亮 .多声道环绕声技术在戏剧音响设计中的应用[J].演艺科技,2014(01):30-32.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/56589.html