SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:音乐 中的“声势”概念将身体与节奏相结合产生了新的训练体系,突破了原有单 一 听觉系统的束缚,以身心 感知音乐的存在 。舞蹈作为与身体 、节奏同样密不可分的艺术形式,强化节奏对于身体之上的体验是不可或缺的 。 因此,本文以音乐中的“声势”为引,从身体 、节奏 、发声等角度考虑其中进行舞蹈的“动势”建构,以新式的概念体系承接原本在舞蹈中单向发展的舞蹈训练与音乐理论,以统一的节奏走向带动不同思维的身体表达 。

关键词:声势,动势,节奏类型,发声动作,身体表达

音乐与舞蹈的关系 自古可探,古代诗歌 、舞蹈 、 音乐三位一体构成“乐”,开启了视觉 、听觉 、动觉多 种感官的联动反应 。后来音乐 、舞蹈 、诗歌分化成独 立的个体,“乐”的综合艺术概念在应用中逐渐弱化 。 直到西方音乐教育家达尔克罗兹 、奥尔夫等人为改 善学生对音乐性的感知问题而提出 “律动教学”“声 势教学”起,身体表达对于音乐的重要性开始受到各 界关注 。尤其在奥尔夫的“声势教学”中,节奏在多维 联动中形成了身体打击乐的表现形式, 协调了听觉 无法完全感知音乐性的缺憾,使身体获得更多瞩 目 。 因此,本文试图从音乐教学法中的“声势”为出发点, 以节奏为支撑点展开详尽的动势机理建设,并将具体 连接方式应用于教学课例中, 以实践创作支撑理论 体系,试图归化音乐与舞蹈在呈现方式上的一致性。

一、声势与动势的联动因子

音乐常以非具象的音乐形象来训练学生对音乐 的感知,但是声势的概念创新了训练方法 。声势通过 视觉化于身体之上的演绎方式将节奏 、音色等音乐 性能呈现了出来,用身体的动作产生声音力量,并以动作势能来充分感受音乐 。这与同样以身体为媒介的“动势”有异曲同工之妙 。只不过“动势”追求的是对于舞蹈而言能够发出声音的动作, 通过对不同部位 的 发 声 探 索 来 捕 捉 动 作 在 多 样 性 上 的 变 化 和 发展,以此在保持动作节奏与声音节奏的一致性上,拓展产生声音样态的动作形式, 发展适合舞蹈自身的动势样态。

( 一 )击打身体拓展的多样态势

声势这一概念因奥尔夫在教学中的积极倡导而广泛应用于音乐教育当中 。在日常生活中,声势已是普遍存在的行为方式,例如:阵阵掌声 、失落跺脚等行为 。而在奥尔夫的教学中,其声势纳入了对音乐性的体现与考量,将身体作为乐器来演奏,最初采用拍手 、拍腿 、跺脚和捻指四种古典声势,后期拓展到身体多个部位, 不断以音乐之声开发更多视觉化节奏样式。

追寻过往舞蹈中身体的发声动作,动势的样态也有迹可循 。在世界各地民间舞蹈中,能够发声的动作可谓极多,如:爱尔兰的踢踏舞 、西班牙的弗拉门戈 、我国新疆等地区的民间舞等 。它们在音乐的节奏时 值、动作的文化审美上各有不同,但都从音乐与舞蹈 注重的节奏为主来考量身体的发声动作, 其存在为 动势的建构打下了有益的基础。

(二)突破听觉壁垒的多觉呈现

声势承接了音乐中潜在的节奏骨干,并将音乐与 身体相融,突破了原有较为单一的听觉感知,以视觉 和动觉为主要感知系统,共同协助音乐元素在身体上 的流动 。其拓展了最初音乐流动形成的一维时间线, 转而以“多觉统合”的方式通过身体表达在三维空间 中,营造立体的动态视图,由此构成一个整体形式。

动势同声势在感知系统的配置上基本相近 。论 核心而言, 其紧紧围绕着舞蹈中同等重要的节奏呈 现 。从感知体系来看,一直以视觉为首的舞蹈艺术从 未远离过听觉形式的音乐 。无论是古代三位一体的 “ 乐 ”,还 是 古 典 芭 蕾 三 大 巨 作,又 或 是《唐 宫 夜 宴 》 《只此青绿》等当代作品,都是音舞相融的 。但动势的 提出不为强调动作在视觉层面的呈现, 而是常常隐 匿于背景音乐中, 体现在听觉节奏与舞蹈本身的动 觉节奏能否保持一致上 。

二、以节奏型为基础的动势机理建设

动势的出现使舞蹈中的音乐节奏与动作节奏融 合为了一体, 以一种统一的节奏方式来引领舞蹈整 体在时间、空间上的发展 。节奏也因此作为最关键因 素承接起了动势的机理建设 。广义上来讲,节奏是生 活中事物在时间线上反复运动且较为稳定的过程; 而狭义的节奏指的是音乐中的常用术语, 是在一 维 时间线上通过时值及各要素组织起来的有规律的演 进方式 。在动势机理中,核心建构以舞蹈中同等重要 的节奏进行展开, 以最小单位—— 单 一节奏型来搭 建动势的基本样式 、类型,同时承接声势中常见的四 个发声部位,在符合基本发声原则的情况下,将节奏 型圈定在以四分音符为一拍的单位拍中, 划分的四 类基础节奏型将统一于一体的音舞节奏以发声动作 的视听形式传达出来。

( 一 )均分节奏型

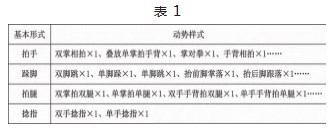

均分节奏型是指在一个单位拍的范畴内, 将其 分化为若干个均等的音, 并由这些均等音值组合成 的不同节奏型 。例如:以四分音符为一拍的节拍规格 下常见的一个四分音符 、两个八分音符 、四个十六分音符等 。在动势机理的构建中,笔者以发声次数为一 的一个四分音符为例, 进行了基础的多部位发声动 作研究。

正如上述所言,一个四分音符由于只有一个音, 所以在身体拍打上的发声频数也只有一次 。但尽管 如此, 一次发声机会也可以在不同身体部位的拍打 样式上展现出各自的不同,例如:当我们以拍手为动 作发声的基本形式时, 可以产生诸如双手手心相对 拍掌 、手背相拍 、手心拍手背 、手背拍手心等多种样 式的发声动作。

对于从节奏型入手研究动势所能承载的发声动 作来说, 以一个四分音符为中心的探究基本奠定了 动势中所能承载的所有基础发声动作样式 。两个八 分音符等均分节奏型都是在其基础上叠加进行的, 长短节奏型 、附点节奏型和切分节奏型也是在一个 四分音的基础样式上不断进行的相互组合 。因此,在 单位拍中, 对一个四分音符的探讨为各类节奏型建 构的动势样式奠定了基础。

(二)长短节奏型

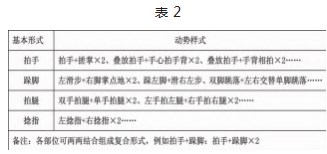

长短节奏型是指一个单位拍由前后两种不同时 值的音符所组成的节奏型, 它们或是由一个八分音 符加两个十六分音符组成的前长后短型, 或是由两 个十六分音符加 一 个八分音符构成的前短后长型 。 这区别于均等音组成的均分节奏型, 从而为动作样 式的展开提供了一个新的节奏基础 。在动势构建过 程中, 笔者选择由一个八分音符加两个十六分音符 组成的前长后短型为例来进行呈现。

长短节奏型变换了时值,改变了组合方式,也因 此在动作选取上可以将一个部位中不同样式的动作 进行组合呈现,例如:上述双手拍腿一 次加单手拍腿 两次的组合动作, 其分开可以是均分节奏型的两种 基础动作,而当它们组合到一起的时候,又可以成为 长短节奏型的基础动作 。除均分节奏型之外,后续三 种节奏型下的动作还可以选取身体不同部位的动作 加以组合,例如:一个八分音符加两个十六分音符, 就可以表现为拍手一次加跺脚两次的组合动作,能 够根据节奏型不同时值的音符组合来配备不同的动 作以及各身体部位之间动作的结合。

(三)附点节奏型

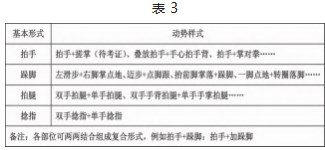

附点节奏型是指一个单位拍中由带有附点的音 符和不带附点的音符组合而成的节奏型, 其中附点 音符是延长了原本无附点时音符的一半时值 。在以 四分音符为一拍的单位拍中, 此节奏型主要表现为 两种形式, 一种是由一个附点八分音符后面加一个 十六分音符组成, 另一种是由一个十六分音符后面 加一个附点八分音符组成 。它们与长短节奏型类似, 都是前后排序不同但组合中两种音符时值相同的单 一节奏型,因此,笔者同样选择其中一种节奏型为例 进行展示。

附点八分音符加一个十六分音符的音值组合与 均分节奏型中的两个八分音符有相同之处, 二者都 是能够产生两次发声机会的节奏型 。但是附点节奏 型中各音符的时值是不同的, 因此附点八分音符的 动作样式在视觉上也是前后不同的, 会在动作中出 现相对明显的强弱对比 。同时,它与表现长短节奏型 和切分节奏型的动作的选取原则相同, 因此可以有 多种组合。

(四)切分节奏型

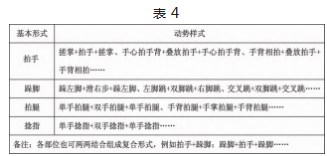

切分节奏型是指在一个单位拍中由切分音组合 而成的节奏型, 由两种不同时值的音符交替组成由弱到强再到弱的变化节奏 。在以四分音符为一拍的节拍中, 切分节奏型是由一个十六分音符加一个八分音符再加一个十六分音符组成的, 而八分音符在这里成为重音。

切分节奏型是四种节奏型中较为特 殊的一种,由三部分构成,并起始于弱音 。其动势样式基本遵循着与长短节奏型和附点节奏型相同的组合方式,唯一不同的是, 切分节奏型需要注意中间延长音值的重音特点,因此,在选取动作时要本着不同动作与部位的轻重关系来进行选择。

动势具有复杂且多样的形式, 上述以四种节奏型为基础的样式创建只是从动势机理最核心的部分出发的具体研究, 其是专注在节奏的最小单位当中所能呈现出的基本动作样式,并针对在音符时值 、发声频率 、强弱关系等因素影响下的动作的多种样态表现。

三、基于动势理念的课例展析

动势的基础分析理论为概念的展开提供了初级依据,作为对舞蹈教育有启发意义的新式概念,动势的提出不仅需要理论的阐述,更需要实践的输出 。为使动势概念更加清晰具体, 笔者欲以教学课例的形式结合动势的基础理论及实践应用, 并在此期间不断强化基础理论的核心要义, 同时将基础层面所没有涉及的视听因素考虑到位 。

( 一 )舞蹈片段引出动势样式

播放爱尔兰《大河之舞》的踢踏舞片段,将其与芭蕾舞《天鹅湖》中的片段相比较,询问这段舞蹈的特点 。两个舞蹈都是和着节奏的发展进行的,但不同的是,芭蕾舞是跟着节奏发展进行的舞动,音乐是作为背景音乐呈现的,但是《大河之舞》中的踢踏舞则是将节奏用跺脚的方式表现出来的, 其用身体表现音乐的节奏,节奏是一致的。

(二)动势的知识型输出与尝试

其一,介绍动势及其特点 。教师展示多媒体课件 中跺脚 、拍手 、拍腿 、捻指的图片并进行动作演示,询 问学生闭上眼睛和捂住耳朵的时候能看到和听到什 么 。由此不断引出动势的基本特点,即通过拍打身体 部位发出声音的同时进行动作的呈现, 使视觉与听 觉同时起作用。

其二,在单位拍范围内进行简单的基本反应练习 。 教师给出一个以四分音符为一拍的单位拍, 选取一 个身体部位进行节奏打击,让学生说出此节奏类型, 并在多媒体或黑板上将节奏型展示出来。

其三,以节奏型为基础进行单位拍的动作多样化 挑战 。教师给出一个节奏型,并规定一个发声部位, 将学生分成小组,以 3 分钟为准,进行动作多样性的 比赛 。在符合规则的前提下,形成动作越多的小组即 为胜利方 。

(三)动势的应用训练与创作

其一,加入节拍元素的两小节动势练习 。在多媒 体上展示出无节拍概念的节奏型与有节拍概念的一 小节节奏,并用身体击打的方式进行演绎,让学生尝 试说出二者的区别, 由此引出节拍中需要注意的各 类因素,例如:强弱拍、休止符等。

其二,根据所学节奏型自主创作两小节动作 。在 引出节拍概念之后, 引导学生从所学节奏型中选取 适合 4/4 拍子的节奏型进行叠加和组合,以两小节为 一个限度进行动势的创作, 要符合节奏型本身的原 则,同时要注意其中的强弱拍关系。

其三,选取一个音乐中的经典乐句,和学生一起 设计动势 。 以柴可夫斯基《天鹅湖》中《四小天鹅舞 曲》的经典乐句为节奏背景,并分四个小组进行动作 创编,最终组合汇报为一个小作品。

其四,选取两个速度不同的音乐让学生分组创作 。 选取一种与《四小天鹅舞曲》类似的节奏类型,较为 快 速 、紧 凑;另 一 种 节 奏 则 可 以 以 缓 慢 、抒 情 为 主, 有 一 定 的 对 比 度 。分 组 成 员 既 可 以 共 同 配 合 完 成 整 段 音 乐 背 景 下 的 动 势 创 作, 也 可 以 学 生 组 内 再 分 组,还 可 以 以 个 人 为 主,一 一 连 接,形 成 一 个 完 整作品 。

通过三个阶段不间断的 知 识 输 出 与 实 践 创 作, 以及 不 断 转 换 教 师 与 学 生 的 主 体 关 系, 学 生 能 够 从 中 有 效 获 得 动 势 的 核 心 理 念 与 应 用 原 则, 并 将 所 学 付 诸 于 实 践 创 作 当 中 。 动 势 的 教 学 课 堂 不 仅 能够 创 新 原 有 的 舞 蹈 教 学 方 式, 以 视 听 结 合 的 方 式 打 造 身 体 感 知 与 体 验, 更 能 够 在 此 过 程 中 学 习 舞 蹈 之 外 的 音 乐 知 识,不 断 启 发 创 编 思 维,以 多 元 的知识结构来创造新颖的 、能将音 乐统筹 于一身的 优秀舞蹈作品。

四、结语

此次在声势概念的启发下进行了动势中较为核 心的节奏研究,通过从声势与动势的共同点出发,探 究了统一视听层面节奏的发声动作 。并以四种节奏 中的基本节奏型为框架, 不断试验发声动作于身体 表达之上的规律及原则 。其可分为两类,一类是均分 节奏型所代表的同等时值音符的基础动作, 动作的 呈现基本为单一 出现或叠加重复的样式; 另一类是 由长短节奏型等代表的由不同时值音符组成的节奏 型下的复合动作, 此类节奏型下的发声动作不仅可 以在同一部位中组合不同的动作样式, 同时还可以 通过不同部位的复合相加构成新式组合动作 。最后 以 教 学 课 例 的 方 式 将 理 论 知 识 付 诸 于 实 践 应 用 当 中,加入了对于节拍中强弱拍 、速度等音乐元素影响 的考虑,并通过改变人员数量等变量因素,来呈现不 同层面身体表达的视听效果 。由此可见,动势概念的 提出不仅仅可以是节奏在身体之上的多样化呈现, 同时还可以将音乐与舞蹈中基础的 、能够产生影响 的因素放入考量的范围,不断扩充动势的理念,逐步 形成视、听各方面都饱满的形式体系 。

参考文献 :

[1]陈蓉.声势:音色、节奏与身体[M].上海:上海教育出版社,2016.

[2]孙尚杰 .给听觉艺术插上视觉的翅膀[D].北京:中国音乐学院 , 2020 年 .

[3]薛良 .没有节奏就没有音乐—— 关于节奏的笔记[J]. 中国音乐 , 1996(01):5-9.

[4]沈阳 ,颜泯涛 ,施心璇.20 世纪欧洲音乐教育理论对少儿舞蹈 素质教育的启示[J].北京舞蹈学院学报,2014(03):28-33.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/55208.html