SCI论文(www.lunwensci.com):

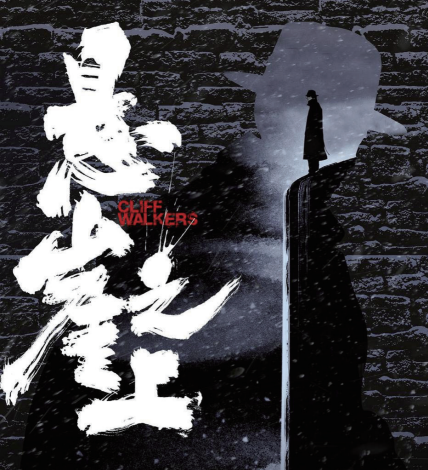

摘要: 2021 年电影《悬崖之上》成为五一档的一匹黑马,观众既叫好又叫座。《悬崖至上》是张艺谋执导的第一部谍 战片,影片的视觉表现延续了导演一贯的创作 风格,有着强烈的个人色彩,以顺利完成“乌 特拉”行动为轴心,展开了特工们与特务们在 这场行动中黑白分明的二元对立。本文立足于 存在主义视角,通过“共在”中凸显“此在” 真实存在、“非本真”中显现“此在”本质存 在及“自由选择”中体现“此在”价值存在探 析影片中“此在”的存在意义,通过“此在” 的存在直击灵魂、唤醒人性。

关键词: 《悬崖之上》;存在主义;此在

《悬崖之上》以 1931 年四位中国共产党特 工空降到哈尔滨完成代号“乌特拉”的秘密任务 为背景, 因“乌特拉”行动影响及其重大, 四位 特工在落地的那一刻起身边就危机四伏、圈套 重重。导演将影片分为“暗号”“行动”“底 牌”“迷局”“险棋”“生死”“前行”七个段 落, 书写了一段完整的历史。在同志叛变、我明 敌暗的恶劣环境中,双方始终处于紧张的斗智 斗勇中, 共产党的特工们始终忠于信仰、承担责 任、坚定选择。电影作为艺术旨在通过将导演 所要表达的主题内涵寓于视听语言中,以影像 的方式传达给受众。存在主义起源于二战后人 们对个体生存的意义与价值的反思,存在主义 是关注人的个体本身的哲学,海德格尔将“存 在”与“存在者”区分开来, 认为“此在”是 人本身的存在, “共在”是除了“此在”以外 的其他存在, “此在”是存在的根本。《悬崖 之上》将元叙事与微观深描相结合,影片获得 良好口碑与成功的背后不仅仅是电影本身的视 听技术的新颖与成熟,而是与影片中的存在主 义思想相融合, “乌特拉”行动的完成离不开 “此在”的存在与行为,正因“此在”的向死 存在和无私奉献,才得以最大化的将其存在的 意义渗透于整个时代背景中。在存在主义视域 下研究影片中“此在”的存在意义,能够为影 片提供了更深层次的哲思内蕴与社会价值,唤 醒人性的善与责任、救赎存在者沉沦的灵魂。

一、“共在”中凸显“此在”真实存在

作为一部谍战片,在宏大的历史背景中, 人的行为具有推动叙事的重要功能。《悬崖之 上》中, 七个段落有层次的递进, 都是依靠四位 共产党特工在“乌特拉”行动中的一举一动及与特务们周旋智斗中推动剧情发展。“此在” 存在于世界之中, “此在”与其他“此在”共 同构成“共在”, 也只有在“共在”中, “此 在”才得以真实存在。此在“在世界之中”是 此在的先天的依据, 此在是“被抛”进世界之 中,他本来就在他的世界之中,世界就是人的 世界,是此在参与其中的世界。 [1] 因此,只有 处在“共在”中, “此在”发挥其作用、突破 其自身,才得以凸显其真实存在意义。

影视作品作为探讨哲学的载体,存在主义 面向人的生存意义,而“此在”与“共在”的 紧密联结消解了影视作品中抛开个人谈整体亦 或是抛开整体谈个人的苍白空洞。“此在”与 “共在”并不是相互独立的, 而是相互联相结互 作用。《悬崖之上》中, 四位共产党分别是一 对夫妻和一对情侣,四人落地后为了安全起见 两两一组分别去寻找组织与组织碰头,且夫妻 二人与情侣二人都被拆分,各自组合。四个人 在这场“乌特拉”秘密行动中都作为独立的个 体而存在, 既四人分别身为“此在”存在, 但 四人又是秘密行动的特工团队,属于一个共同 体, 互相监督与帮扶, 既为“共在”而存在。且 中国共产党特工仅仅是他们四人的隐藏身份, 四人皆属于中国共产党,是党和国家一份子, 所以他们都作为“此在”身处“共在”之中。 四位经过高强度训练的专业共产党特工就是串 联七个段落的线索,张译扮演的张宪臣、秦海 璐扮演的王郁、朱亚文扮演的楚良,以及刘浩 存扮演的小兰在这场意思为黎明的“乌特拉” 秘密行动中,每个人都扮演着不同的角色,最 大程度的发挥了自己存在的意义。张宪臣和王 郁身为老特工有着丰富的判断经验和老练的业 务能力, 在“暗号”这一片段中, 张宪臣与小 兰的组合与老冯接应,张宪臣时刻保持戒备之 心, 不断试探老冯, 最终确定老冯等人是特务,而小兰也凭借自己所学的知识在上交可 疑物品时留了一手,二人在与老冯的厮 打中获得胜利,也成功隐藏了自身躲过 了敌人的搜索,从而才得以任务能够继 续进行。“共在”中的“此在”利用自 身最大的特点,相互磨合,实现自己最 佳的存在状态与意义。

王郁与楚良二人同是如此,两人与 “组织”接头后,凭借经验王郁识破了 特务,身处圈套中的二人互相掩护以保 证生存下去, 只要活着一切就有希望, 二 人作为“此在”身处敌人的阵营之中, 更加凸显了王郁与楚良作为“此在”在 “共在”中的真实存在, 特工与特务明显 清晰的二元对立也因此而划清了界限。 在千钧一发之际,张宪臣和小兰组与王 郁和楚良组都作为“此在”身处同一危 险环境中,正因组合中的二人默契配合 才成就了对方能够继续活下去,保证任 务顺利进行,既在“共在”的语境中,“此在”才得以凸显其存在的意义,通 过“此在”与“共在”的相互作用,在 个人与他人的交往中实现自我的价值, 个人的轮廓逐渐清晰,赋予“此在”更 加真实存在的意义。

二、“非本真”中显现“此在”本 质存在

存在主义哲学中, 海德格尔认为“此 在”是存在的“在世”,而“烦”是 在 世的基本结构。他用“烦”来描述人们的 一种生存方式: 人生在世,总要做事。 简言之,人的存在即是 “烦”,只要此 在是“在世的在”,它就彻底被“烦” 所支配。“烦” 使此在的本质被遮蔽, 使在世的人“沉沦”于他所处的世界, 处于被抛的非本真的生存状态。 [2] 换言 之, “共在”的本质就是“此在”。在 “烦”的交往方式之中,海德格尔提出 “此在”的存在分为“本真”与“非本真”两种状态。本真的存在状态是个体内 心中最原始也是最接近自我的存在,非 本真的存在状态则是“此在”身处“共 在”的存在状态中被影响、被同质化也 是最接近超我的存在。在两种存在状态 的转换与抉择中, “此在”实现超我, 走向通达。

《悬崖之上》中, 中国共产党为了解 救王子阳秘密实施“乌特拉”行动, 在这 场秘密行动中, 每位共产党人都处在“悬 崖”上,必须时刻警醒,保持谨慎才能 守住身份继续任务。在敌方阵营中,周 乙作为一名中国共产党特工一直秘密潜 伏在特务局,伪装成特务的身份,且周 乙更是要在不暴露自己身份的同时掩护 自己的同志顺利脱身去完成任务,直至 影片最后一幕,张宪臣与老金被枪决, 亲眼看着自己的战友倒在血泊中,牺牲 自己的生命,却也不能将自己的痛心疾 首表现出来。周乙则是处在“非本真” 存在状态中的“此在”,原本在日常行 为中, “本真”与“非本真”的状态并 不容易被分辨,但影片中周乙作为“此 在”与战友及敌人处于“共在”中, 特殊 的身份导致他学会了伪装和隐藏自己的 身份与情感,时刻能够分辨出身边人是 敌是友,并且在自己被察觉时能够完美脱身。一切成功完成潜伏任务的背后都经历了“本真”与“非本真”的碰撞,然而只有处于“非本真”状态,周乙才得以在所处的环境中继续生存下去完成上级的指示。所以周乙在与人打交道时便一直是被异化后的“非本真”状态,而在局长、老金等特务局同事的眼中,周乙是自己阵营中的人,周乙的“非本真”状态在他们眼中看来是周乙的“本真”状态,故周乙的“非本真”是被同化后的“本真”,二者并没有本质上的冲突,环境造就了周乙成为“非本真”状态中的“此在”。这里的“非本真”状态是周乙作为潜伏者的责任与使命,周乙也在“非本真”中实现了自我存在的更重要的意义。

除了周乙, 《悬崖之上》中,处于“非本真”存在中的“此在”还有王郁和楚良。王郁在火车上通过自己对张宪臣的了解迅速判断出与自己小组接头的并不是自己人,而是特务,并迅速寻找 时机将这个判断告知楚良。二人在发展 自己暴露后首先确保不再将张宪臣和小 兰引出,且一直装作信赖敌人的状态, 使特务们放松警惕。二人处在“共在” 中,与特务的相处之道则是一直处于“非 本真”状态中,在“非本真”状态中的 “此在”游走在危险的边缘,王郁借助 药片伪装成食物中毒,恰巧给周乙创造 了与他们接头的机会,周乙身份的浮现 是推动剧情发展的重要线索,也是“乌 特拉”行动的强大助力。正因王郁和楚 良的“非本真”存在状态,从而显现出 “此在”在这场秘密行动中存在的本质, 突出“此在”在“非本真”状态中更能 赋予其本真、升华其灵魂。

三、“自由选择”中体现“此在” 价值存在

海德格尔看来,存在主义所面向的 是探究“存在”的根本,人为何而存在, 应 当怎样存在。萨特在海德格尔的基础上 进一步强调存在主义是一种人道主义。 萨特的存在主义哲学是 以对存在的探讨 为起点的,他将存在分为自在的存在和 自为的存在。“自在的存在”是在是 其 所是的,是未被意识和领会之物,是还 没有发展的存在。而“自为的存在”,是 以不是其所是和是其所不是的方式存在 之存在。 [3] “此在”存在于世界之中, 任 何的存在状态都是人本身的自由选择, 自在的存在是纯粹的、独立的、无条件 的存在,而自为的存在是意识之后的产 物。导演在电影中将人作为主体, 将“此 在”生存状态下因责任和信仰所做出的 选择而使“此在”更具存在价值的思想 寓于影片之中。

张宪臣、王郁、楚良、小兰和周乙在 执行任务的过程中危机重重,导演也并 没有赋予他们主角光环,五人都身为中 国共产党特工,他们既是最平凡的普通 小人物,也是最伟大的人。因为信仰和 责任,在一次次抉择的关口他们都选择 自为的存在,超越了自在的存在的无条 件性,将坚定的理想信念注入灵魂。张 宪臣和王郁曾经生育了两个孩子,但因 自己的身份不得不抛弃自己的孩子而去执行任务。张宪臣在任务进行的过程中 看到两个与自己孩子年龄相仿的要饭儿 童,经过多方打听,张宪臣基本确定这 两个孩子就是自己失散多年的儿子和女 儿,虽然难挡自己心中对孩子的爱意, 也对孩子怀着深深的愧疚,但张宪臣还 是没有立刻去认自己的两个孩子,而是 选择了远远的观望。张宪臣为了党和国 家,只能以一个陌生人的身份对待自己 的孩子,且孩子拒绝张宪臣钱财上的帮 助,这更加令他痛心疾首, 但是张宪臣身 为”此在“的存在, 毅然选择了自为的存 在,担当起了拯救国家的责任。后期张 宪臣被特务局逮捕,为了使他说出秘密 行动的情报,敌方使用了多种残忍的行 刑方式折磨他,张宪臣一度被折磨到休 克也没有背叛中国共产党,敌方最终使 用了迷幻剂来诱导张宪臣说出情报,在 强大的意志力加持下,张宪臣还是守住 了行动计划。张宪臣的意志十分坚定, 他的底气来自于他对党的信心与忠诚, 他的选择与雷佳音饰演的谢子荣的选择 形成了鲜明的对比。同样在身心受到折 磨生命受到威胁的情况下,谢子荣对生 的渴望的本能促使他自在的存在,从而 背叛了党和同志。而张宪臣的使命感与 责任感促使他自为的存在,直到影片最 后为掩护同志顺利完成任务而牺牲了自 己的生命,也丝毫没有动摇自己坚定的 理想信念。二者没有对与错,每个“此 在”都有自由选择的权利,张宪臣的选 择则更能体现“此在”对于信仰的坚守 和责任的坚定,体现了“此在”更有价 值的存在方式。

楚良和王郁在“乌特拉”行动的过 程中与敌方最终撕破脸,展开了激烈的 枪战斗争,楚良将自己置身于更危险的 位置,保护王郁脱离危险环境,在被敌 方包围的最终时刻,楚良选择了有尊严 的死去,为了将计划保密的万无一失, 不给敌方任何审讯自己的机会,楚良吞 下了药片,付出了自己的生命。影片中 每位特工的死都重于泰山, “此在”身 处于在之中,拥有自由选择的权利,自 为的存在是为革命的一次次赋能,消解 了生命的空洞与虚无,最大程度的体现 了“此在”的责任担当,使“此在”的存在具价值存在。

结语

纵观张艺谋导演的影视作品,在视 听技术层面不断突破的同时,也更加注 重探索影片中所表达的哲学内蕴。《悬崖 之上》尊重历史、联系现实,影片中无 一不体现出信仰、信念、责任与选择的 人生意义表达。在存在主义的视域下, 五位中国共产党特工为了革命身处黑暗 的“悬崖”边缘,内心却一直向往着光 明,是关注“此在”与“共在”为何存 在, 怎样存在的深刻解读。存在的先行展 开——即使还不是在概念上的展开—— 使得此在能够作为生存在世的存在对存 在者有所作为:这里既包括世内照面的 存在者也包括它本身这种生存着的存在 者。 革命者们身为“此在”与“共在” 相互作用凸显真我,在“非本真”中发 现存在本质意义,在“自由选择”中实 现生命价值。《悬崖之上》中的存在主 义哲学表达,既融合了电影与哲学的关 系,也为电影艺术注入了更深层次的哲 思内涵,使影片更具传播价值。特工们 作为“此在”,在自己的位置中与敌人 默默斗争,他们忠于革命、舍生取义, 没有这些革命战士,就没有当今美好与 和平的生活。只有通过行动延续革命精 神,坚定理想信念,才能实现自身的存 在价值和意义,才能为人民的幸福和民 族的复兴注入更加鲜活的动力。

参考文献:

[1] 周洋 . 论海德格尔“此在”与“共 在” 的 关 系 [D]. 华 中 师 范 大 学 ,2017:13-15.

[2] 王磊 . 关于海德格尔存在主义的 哲思 [J]. 大众文艺 ,2019(11):241-242.

[3] 何景毅 . 存在、自为和选择 : 萨特 存在主义哲学中的存在之思 [J]. 哈尔滨 学院学报 ,2017,38(06):5-8.

[4] 海德格尔 .《存在与时间》[M]. 陈 嘉映、王庆节译, 北京: 生活·读书·新 知三联书店,2006:492-494.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/35950.html