SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要: 戏曲翻译始于 17 世纪, 但翻译者为欧洲人;进入 20 世纪以来, 戏曲翻译愈受重视, 从事戏曲 翻译的工作者也日渐增多。与此同时, 戏 曲翻译遇到的问题与困难也越来越多, 有些问题并没有随着戏曲海外传播的发 展而得到根本解决。这就需要聚合更多 人的智慧与力量,参与到戏曲翻译工作 中来,通过对戏曲内涵充分了解与掌握 基础上的翻译、戏曲文化内涵借助翻译 而实现文化转换、戏曲翻译与戏曲传播 的双重发展等来推动戏曲海外影响力的 提高,使戏曲智慧融入到世界戏剧发展 的大阵营中,实现与世界戏剧的共同发展。

关键词: 戏曲翻译 ; 戏曲传播

戏曲的海外传播, 始于 17 世纪的西 方传教士把中国戏曲(确切讲是元代杂 剧)翻译为法文、德文等文字。但那样的 翻译并不是建立在对中国戏曲文本尊重 基础之上的,而是加入了以传教士为代 表的欧洲式的理解,是通过戏曲文本译 介,将他们理解后的戏曲内容及“欧洲 化”的精神传递给欧洲人, 进而实现对他 们自身坚持的精神的宣扬。所以说,这 个时期的译介对于戏曲海外传播而言, 只是起到了极为有限的作用。时间发展 到 20 世纪 30 年代, 以梅兰芳赴美演出 为代表的戏曲海外传播事件,以舞台加文本的形式,加深、也改变了美国观众 对戏曲的印象,其中的文本翻译过程实 现了对戏曲内容的相对完整与真实的转 译,其影响时至今日仍为人所称道。再到 2016 年, “百部中国京剧经典剧目外译 工程”问世,当时引起了不小的轰动, 其他不论,将戏曲翻译上升到工程的高 度,体现了翻译界、戏曲界对于外译与传 播关联的重视。一个好的翻译者,通过 好的译介,把戏曲的内容用完整的、真 实的、易为外界理解的方式传播出去, 对戏曲的海外影响力的提高无疑是有着 积极意义的。但这其中,也有很多问题 值得关注,很多原则需要遵守。

一、戏曲翻译要实现对戏曲内涵的重新审视

戏曲作为在中国传统文化浸染下生 长、发展起来的艺术,在受到民间文化 的深刻影响的同时,也得到了中国文化 传统的凝练,这使得戏曲中的很多语言 都是简练且内涵丰富的,比如戏曲的术 语、戏谚等都具备这样的特点。用这种 凝练且内涵丰富的语句来交流,形成行 业内通行语言,有着保守行业秘密的意 味,也有着易教易学的特点。这样的语 言特征,使得行外人如果要进入行内, 就必须掌握这种“代码”。

而且,戏曲中的很多内容因为行业 的要求和与传统文化、民间文化的密切 关联, 有些与当代社会、当代群体的距离 已经比较远了,里面所包含的信息,也 不再为行外人所熟知。戏曲中包括名词 与术语在内的很多不为外人所熟知的内 容,这就需要翻译者了解且熟悉这些精 练语言所蕴含的丰富内容,还需要翻译 者将戏曲的行业内容做出通俗化注解, 对里面的文化内涵进行阐发,然后再将 其转换成其他国家的语言。这种注解 与阐发的工作,是做好翻译的前提和基 础。比如戏曲行当中的“架子花脸”, 译者首先要将其进行通俗化注解——以 动作,造型表演为主,同时具备一定唱 功基础的净行,然后再对其进行翻译: posture painted face, in addition to the art of singing, the performance of it is to focused on movement and postures.

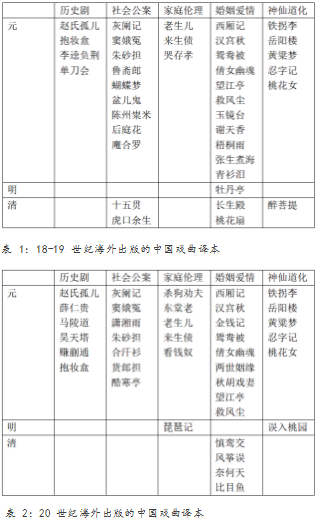

除了进行转化式翻译之外,还要选 择能让海外观众产生情感共鸣的戏曲内 容,进行翻译。艺术都是表达情感的。 之所以会出现艺术无国界的说法,就是 基于人类共同情感而言的。戏曲艺术表 达情感的方式和其他舞台艺术不同,她 强调综合、虚拟和程式,但情感对人内 心的触动却是相同的。当我们通过翻译 的方式把戏曲的内容介绍给海外观众的 时候,要选择那些能够与海外观众有移 情效应的内容,如爱情、家庭、善恶评 价、道德弘扬等主题。共通情感这条线 联上以后,艺术表现形式上呈现出来的 差异, 也就很好解决了。比如 17 世纪时 期西方传教士马若瑟(也称马约瑟)选择 把元杂剧《赵氏孤儿》译成法文,就是 看重了剧目中所颂扬的中国人的道德情 操和理性精神,也正是因为这种精神的 传达,才引发了包括伏尔泰在内的欧洲 翻译改编《赵氏孤儿》的风潮。除此之 外, 在 18—20 世纪, 被翻译并传播至海 外的戏曲剧目多为体现婚姻爱情,伦理 道德等方面的内容,如 《西厢记》《汉 宫秋》《金钱奴》《张生煮海》《蝴蝶 梦》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》 等(详见表 1、表 2) ① 。

对于翻译者(尤其是国内的戏曲翻 译者) 而言, 需要研究海外受众的情感, 要研究当下人们都在思考什么,然后再 从戏曲中选择与人们普遍关注的内容相 关的, 通过翻译的方式去实现情感连线, “通感”一旦达成, 欣赏自然就会出现。

二、翻译要实现戏曲语言与文化的双重转化

语言转换有一定的规律可循,但文 化的转换却很难。文化差异是必然存在 的, 也正是因为文化的差异, 才使得世界 变得如此摇曳多姿。差异是彼此欣赏的 前提。当然, 差异也可能会成为彼此欣赏 的障碍。对于戏曲翻译者来说, 要做到语 言、文化差异的双重跨越(注意,是跨 越,而不是消除) 。翻译者,就像是一 座桥,将河的两岸连接在一起,让岸两 边的人们都能通过这座桥去欣赏、接触 桥对面的风景。这种跨越文化的桥梁的 搭建是有难度的,而且要达到往来的畅通, 就更难了。语言转换本身就很难, 当面对在不同文化背景 下成长起来的人群, 如何将语言背后的文化转换得让异域文化 持有者也能够接受, 就是一件更难的事情。因为语言转换, 可 能还能实现百分之八十甚至更多的互通, 但语言背后的文化转 换, 则需要对彼此的语言和文化都熟知, 且通晓翻译转换规律 的人, 才能做到。自 18 世纪开始, 欧洲兴起一阵“中国热”, 不少欧洲学者投入中国研究, 并撰写大量关于中国的文章, 其 中也包括对戏曲的翻译及介绍。法国汉学家儒莲、巴赞、德国 汉学家克莱因等就是其中的代表。法籍犹太汉学家儒莲, 在法 兰西学院任助教时, 深深喜欢上了汉语, 凭借其极高的语言天 赋, 把《赵氏孤儿》《灰阑记》《西厢记》等翻译并在欧洲进 行早期传播, 而且实现了很好的传播效果。这基于这些翻译者 在通晓中国戏曲本体内容的同时, 更是对所在地域文化与受众 的深入了解者, 他们能够实现汉语、戏曲与当地语言、文化的 转换, 实现了桥梁的作用, 也推动了戏曲在欧洲的文本传播。

戏曲翻译的一个重要前提,是对戏曲本体的尊重。这种尊 重首先体现在对戏曲本体完整清晰的认识, 不偏、不错、不篡改、不误读; 然后是对戏曲文化的高度自信和想把戏曲文化介 绍给更多人的自觉。只有建立在尊重基础上的翻译, 才会将戏 曲的原貌展示给外界, 才能将戏曲的内涵通过翻译的方式呈现 出来。同时, 翻译还要表现出对转换方语言与文化的尊重, 那 就需要做到要深入了解对方的语言、文化、社会状态、习俗习 惯等。基于此, 才能将戏曲的内容通过翻译转换成对方可以理 解且容易理解的内容, 才能通过翻译的方式实现戏曲情感与转 换方人群情感的共鸣。2015 年, 张火丁赴美国林肯艺术中心演 出, 带去了她的经典作品《锁麟囊》和《白蛇传》。中国戏曲 学院国际文化交流系教师承担了《锁麟囊》的翻译工作。在翻 译剧名《锁麟囊》时, 大家提出了各自的译法, 如 : The Jewelry Pouch,The Jewelry Sachet,The Lucky Purse 等。在众多译名 中, The Lucky Purse 直观地体现了剧情内容, 并更能为西方文 化接受。但是, 为了达到对剧名中所蕴含的中国文化价值的充 分体现,译者们将 The Lucky Purse 改为 The Kylin Purse。Kylin, 也就是麒麟, 是中国古代传说中的瑞兽, 也是《锁麟囊》中的 “麟”, 还有麒麟送子的美好隐喻。从翻译学角度看, Kylin 一 词异化中有归化, 是对两种翻译策略融合的结果, 同时也体现 了中华文化的特点, 展示了戏曲译者必须拥有的文化自信和文化自觉。

当然, 翻译理论中也有很多值得戏曲翻译借鉴的。布拉格 学派的符号翻译理论认为戏剧是由一组互动性元素组成的一 个系统,削弱了戏剧文本的中心位置,对戏剧翻译有重大影 响。 ② 巴斯特后期的翻译理论则主张戏剧翻译应摆脱“可表演” 性概念的牵制,应以文本为依托。 ③ 同时,基于跨文化与跨语 际问题的翻译理论也日益引起翻译界的重视。与此相关的文化 涵化等级模式(Heylan) 认为:戏剧翻译可以呈现三种跟文化 相关的处理手法: 译文保留原剧的文化元素, 使原剧在目标语 文化里以奇异的带有异域情调的形态呈现; 译文对原剧的部分 文化元素做出协调与改动, 以减低原文在目标与文化的异化效 果。译文完全归化原剧的文化元素, 把原剧纳入目标语文化的 语境里。 ④ Aaltonen 提出戏剧翻译三种可能的倾向的同时,更 注重翻译策略背后的文化动机, 认为翻译过程中对剧本里的文 化元素改造和置换,是无可避免的。 ⑤戏曲翻译,是基于戏曲 文本的翻译, 包括剧本翻译、剧情翻译、剧名翻译、(演出) 字幕翻译等, 其文本内涵的转换成为翻译的重点与难点。而翻 译理论, 尤其是文本(文化) 翻译理论的介入, 对于戏曲翻译 而言,是尤为重要的。

同时,中国本土翻译理论,即“信达雅”的原则,同样适 用于戏曲翻译。“信达雅”是清末翻译家、思想家严复提出来 的。他在《天演论》中的“译例言”讲到: “译事三难: 信、 达、雅。求其信已大难矣, 顾信矣不达, 虽译犹不译也, 则达 尚焉。”“译事三难”, 一层比一层难度大。信, 即忠实于原 文, 不增不减; 达, 即语意顺畅, 通达; 雅, 即文采斐然。信 是最基本的标准, 达是标准之上的追求, 雅为翻译的至高境界。 对于戏曲翻译来说, 首先要做到“信”, 也就是把戏曲文本中 的准确意思要翻译出来, 不能错, 不能减。然后是要“达”,也就是要让翻译出来的语意通顺,符合对方的语言表达习惯。做到“信 ”与“达”就已经很难,或者说就已经基本实现了把戏曲内容成功传递给对方的目标。在此基础上, 如果再为翻译设置个更高标准的话, 那就是“雅”。这个“雅”如何去理解?不能简单理解为文词的典 雅,而是文采,换句话说,就是译出的 文字要漂亮。文词不可再增,也不可再 减。“雅”是所有从事翻译的人的最高 追求,对于戏曲翻译来说,也要在达到 “信”“达”的基础上, 去追求“雅”, 要把戏曲的文词美(尤其是古典戏曲, 像昆曲)体现在翻译文字中。

三、戏曲翻译是更深层意义的跨文化传播

翻译的目的是什么,是为了将戏曲 传播到更为广阔的领域中去。这还仅仅 是解决一个语言转换的问题,更深一层 的意义在于, 通过翻译的方式, 将戏曲特 有的叙事方式、表现形式、音乐样式、 人物装扮、舞台形制等介绍出去,与世 界其他戏剧样式实现交流与对话;让熟 悉本国舞台艺术的观众,藉此看到另外 一种既熟悉又陌生的东方舞台艺术。通 过翻译,不只是让别国观众知道戏曲里 的故事,戏曲里的人物,还要让他们知 道戏曲讲故事的方式,戏曲故事里所蕴 含的美学原则。更为重要的是,让他们 知道我们的戏曲是在以怎样的方式表达 着人类的共同情感,表达着中国人对外 部世界的认识。从这个角度讲,翻译也 是一种传播。换句话说,戏曲的翻译者 们, 要站在传播的角度来看待这项工作。 在翻译过程中,就不会仅仅着眼于文词 的选择与字意、语意的转化,还会在认 真研究戏曲内容的基础上,着力于如何 把这些内容实现完整的转译,让对方能 够理解和接受。

翻译的传播作用发挥,重要在于翻 译者。要成为一个成功的戏曲翻译者, 首先要成为一个戏曲内容的通识者,还 要成为戏曲内容的正确理解者、合格讲 述者。同时,翻译者还要研究译介方受 众的特点,了解他们的对外来信息的接 受习惯,了解他们的语言习惯、社会风俗、艺术形式等内容,把自己的译介对 象当作传播对象来看待,站在传播者与 接受者的双重角度来看待自己的翻译行 为, 这样才能突破语言转换而实现完整、 正确的戏曲内容的有效传递。比如京剧 经典剧目《白蛇传》中, “游湖”一折里船翁载了白蛇与许仙在湖上行舟,他 有段唱词是 :“最爱西湖二月天, 和风细 雨送游船。十年修来同船渡,百世修来 共枕眠。”此剧 2010 在美国夏威夷公演 时,有“洋贵妃”之称的夏威夷大学教 授魏莉莎在翻译这段唱词时,为了让对 中国文化和语言不是很熟悉的西方观众 能够更好的理解这段唱词,她并没有采 用一句句对译的方式,而是对原唱词进 行了理解后的翻译,使得整体的英文语 境顺畅明晰,更加凸显了修练成人的白 蛇对许仙至死不渝的爱情。“I love West Lake in spring rain;practice leads to your sou mate. ten years earn you a shared boat ride, one hundred lifetimes, sleep side by side. ”⑥这其实就是一种基于受众接受角 度的翻译方法。

从传播角度看,中国戏曲剧目中有 很多表达中国智慧、中国美德、中国观 念的内容,都是可以通过翻译来传递给 海外受众。一出《空城计》传达的是古 人的智慧,一出《三娘教子》体现的是 传统的家庭教育理念,一出《白蛇传》 说的是中国人的爱情观,一出《杨门女 将》讲的是中国人的家国情怀。这些优 秀的剧目,这些美好的情感,都需要为 更多人所知晓。而戏曲翻译者们,身上 所担负的责任,就是把戏曲的美好,传 递给持有不同语言的观众;把戏曲对生 活特殊的演绎方式,介绍给熟悉其他舞 台艺术样式的观众,让他们得以领略东 方艺术的舞台神韵。一种语言向另外一 种语言的转换,其实是一种心灵与心灵 的沟通。翻译者,是心桥的搭建者;戏 曲翻译者,是戏曲在另外一个语言世界 的代言人;戏曲翻译者,更是把中国故 事、戏曲故事讲给更多人听的文化传播者。

结语

推动戏曲的海外传播,不仅仅是把戏曲艺术介绍给更多的海外观众,让他 们领略世界戏剧艺术中来自东方的戏剧 样式之美,了解东方戏剧中所呈现出来 的艺术语言与艺术表达; 更为重要的是, 要通过戏曲的传播活动,把戏曲艺术对 生活的独特表达,对人类共同命运的思 考,对人类共通情感的表现传递出去, 让更多人看到戏曲艺术的价值,也使戏 曲艺术有更多渠道与世界其他戏剧艺术 实现交流与对话,让中国戏曲艺术为世 界戏剧艺术的发展提供更大的推动力, 让中国戏曲艺术观念在与世界其他戏剧 艺术交流过程中实现进步与发展。

注释:

①资料源自王丽娜 . 中国古典小说 戏曲名著在国外 [M]. 上海:学林出版社, 1988;陈旭霞 . 元杂剧在世界的传播与影 响 [J]. 大舞台 ,2008(06):28-31.

②魏城璧、李忠庆 . 中国戏曲翻译初 探 [M]. 南京大学出版社, 2012 年版, 第 1 页 .

③魏城璧、李忠庆 . 中国戏曲翻译初 探 [M]. 南京大学出版社, 2012 年版, 第 1 页 .

④ Heylan, Romy. Translation Poetics and the Stage , London and New York: Routledge, 1993.

⑤ Aaltonen, Sirkku. Time-Sharing on stage: Drama Translation in Theater and Society, Clevedon: Multilingual Matters, 2000, P113.

⑥白蛇传《大型传统京剧》( 依据田 汉版本与杜近芳之演出本 ) [Z]. 夏威夷 : 夏威夷大学,2009 版,第 32 页 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/34628.html