SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

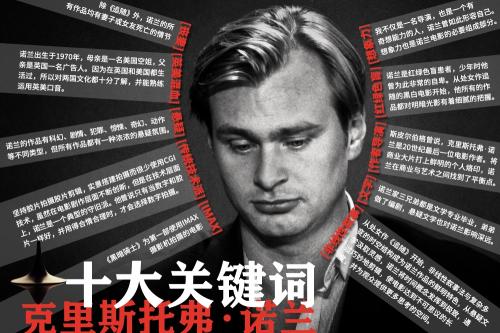

克里斯托弗·诺兰被认为是当下好莱坞导演中“作者”风范最浓的一位, 在其电影的创作过程中, 诺兰实现了巴赞与特吕弗所说的, 以“编导合一”的方式拥有核心地位, 对电影进行着全面的掌控。也就是在这种对电影的书写中, 诺兰得以不断将作品化为一场场“语言游戏”, 将观众对其影片的欣赏过程, 变为趣味盎然的游戏的参与过程。诺兰的电影语言游戏, 是一种对时代的挑战, 也是一种对电影艺术本身的全方位突破。

关键词:

克里斯托弗·诺兰; 英国导演; 电影语言;

克里斯托弗·诺兰被认为是当下好莱坞导演中“作者”风范最浓的一位, 在其电影的创作过程中, 诺兰实现了巴赞与特吕弗所说的, 以“编导合一”的方式拥有核心地位, 对电影进行着全面的掌控。也就是在这种对电影的书写中, 诺兰得以不断将作品化为一场场“语言游戏”, 将观众对其影片的欣赏过程, 变为趣味盎然的游戏的参与过程。

一、“生活形式”与“语言游戏”之前提

在探讨诺兰电影的语言游戏特性之前, 有必要先承认电影的语言特性。早在20世纪60年代, 随着电影符号学研究的深入, 让·米特里等学者就对电影作为一门具有表意功能的“语言”进行了深入的论述, 并且区分了电影的内在语言 (图像化语言) 和外在语言 (词汇语言) 在形式与元素组织等方面的异同。在本文中, 诺兰的语言游戏主要指的便是诺兰凭借内在语言完成的各种富有意味的表述。

让·米特里认为:电影“是一个由各种理据关系所构成的体系, 而不是像语言那样, 由各种无理据的符号所构成。影片逻辑只可能是日常经验的逻辑, 求助于其他任何一种逻辑都将走入一个不太可能、不太常见的遥远区域”。而这种对日常经验逻辑的反映正是诺兰可以玩弄“语言游戏”的前提。而在诺兰电影中, 其所依据的“生活形式”本身就是荒诞、多样的, 这也是为何诺兰电影很难被传统的类型片概括、衡量的缘故之一。如流浪与回家就是诺兰反复在电影中使用的母题, 并且诺兰又擅长让流浪和回家发生在现实和超现实交错的场景之中。如《盗梦空间》 (2010) 实际上等于是道姆·柯布的一次回家之旅, 他所有的努力都是为了能够合法地洗清杀妻嫌疑, 回美国的家中看望自己的两个孩子;又如在《星际穿越》 (2014) 中, 主人公库珀背负着拯救人类的重任, 告别女儿和家园穿越虫洞进入到茫茫宇宙之中, 任由时间和空间将他们分离, 这正是一种特殊的流浪。《盗梦空间》中人物跨越在几层梦境和现实之中, 《星际穿越》中, 库珀甚至能进入黑洞, 对过去的自己发出“不要走”的信息。这些都意味着诺兰电影中生活形式是有着多种可能性的, 诺兰在选材上就已经扩展了其电影的表现空间。正如维特根斯坦在《哲学研究》中强调的, 日常语言和真实的世界之间具有一种复杂的交互关系, 语言与现实之间有着相互缠绕、难分彼此的关系。诺兰电影则是提供给观众一个完整的、可解释的, 但又有别于观众日常生活的世界 (如盗梦理论、虫洞理论、特斯拉的科技等为电影的叙事提供理论基础或背景等) , 然后诺兰再在这种特殊的生活中让电影语言和活动互相编织, 如盗梦理论的存在, 导致了电影中的套层叙事, 虫洞理论的存在, 导致了电影中的双线叙事, 特斯拉的科技让影片出现了无数个安吉尔被复制的骇人景观与作为游戏核心的魔术诡计等。语言和世界之间, 有着一种天然的投射关系。

此外, 诺兰对于故事人物的塑造也别具匠心。诺兰电影中的人物很难以简单的现实道德标准进行衡量, 如《致命魔术》 (2006) 中安吉尔和伯登两兄弟为了实现自己在魔术上的野心不断彼此陷害等, 而他们本身也生活在一种对身份认同产生困惑的状态之中, 如《记忆碎片》 (2000) 中患有短期记忆丧失症的莱纳·谢尔比完全无法确认并记忆自己的身份等。诺兰往往并不直接交代人物本身的道德逻辑和身份认同, 而是利用多重的、繁复的叙事方式, 如交错剪辑, 进行时间和空间上的延宕或重新建构等, 将观众也纳入到人物的困惑中来。这样一来, 在诺兰对叙事陷阱的极致追求以及具体镜语的灵活设计之中, 一个个语言游戏也就应运而生。

二、诺兰电影叙事中的语言游戏

在电影本体被视为语言时, 主要指的就是电影的叙事, 与天然语言要求语素和音素的存在不同, 电影语言只要求有叙事陈述构成一个个意指单元。正是这些意指单元完成表达。

在电影的叙事中, 诺兰不断打乱时间线, 在故事线索上进行交叉、穿插, 抛出一个个悬念等, 给观众造成理解上的延宕, 从而建立起一个个语言游戏, 用《电影艺术观察:诺兰VS诺兰》作者大卫·博德威尔的话来说, 这就是一种“谜题叙事”。

早在处女作、有着向希区柯克的《晕眩》 (1958) 致敬意味的《追随》 (1998) 中, 诺兰就显示出了强大的打乱时序, 将观众置于对悬念的期待中的能力。在《追随》中, 黑帮老大雇佣了化名柯布的杀手算计威胁了他的情妇, 此后柯布又和情妇一起设下圈套算计了有着跟踪癖的无业游民比尔。在柯布的步步经营中, 比尔走进了他的圈套, 最终成为情妇之死的替罪羊。而在整个叙事中, 观众则成为诺兰算计的对象。原因就在于诺兰在叙事时往往有意扭曲时空, 让两个看似并没有关系的叙事段连接在一起, 如在电影一开始就是警方告诉比尔种种证据证明他就是杀死情妇的凶手, 而下一个叙事段则是比尔跟踪柯布, 然后就跟着柯布开始了小偷生涯。整部电影的叙事呈现零散化的特征, 每一个叙事段都提供给观众一定的信息, 但是又让观众摸不着头脑。更为巧妙的是, 诺兰并不仅仅是将一个正常的线性叙事打乱, 他所设置的游戏要比单纯地玩弄剪辑技巧更为高级。直到电影的最后, 即使观众理清了叙事线, 也难以得出真相。因为线性叙事是建立在比尔个人的追述上的, 他的口述的真实性是值得怀疑的, 因此, 比尔究竟是不是被陷害的, 诺兰没有给出答案。类似这样的开放性结局的游戏方式在诺兰后来的电影中也一再出现。如《盗梦空间》中, 造梦师判断身边一切是否是梦境的依据就是“图腾”, 而在电影的最后, 被柯布用来做图腾的陀螺也没有倒下, 观众也不知道柯布究竟是大功告成, 还是一切都是一场梦。

又如从海陆空三个角度叙述的《敦刻尔克》 (2017) , 在电影中, 诺兰用字幕交代了三条叙事线:“港口:一周;海上:一天;空中:一小时。”这三条线犹如三条引线, 被同时点燃, 最终指向“敦刻尔克大撤退”这枚惊心动魄的炸弹。在《敦刻尔克》中, 诺兰对于叙事时序的设置更为游刃有余。三条线的交会处并不是按照时间顺序而是按照一种“表盘式”顺序, 三架战斗机在海面飞过, 开游艇的道森先生分辨出了是哪国的飞机, 这是“秒针” (一小时) 和“分针” (一天) 的重叠处, 此后道森救起在海面的墨菲, 墨菲说船被鱼雷击沉, 这是“分针” (一天) 和“时针” (一周) 的交会, 而原本应该在这之前交代的鱼雷击中运兵船, 却在后面才叙述, 因为“一周”时间线是走得最慢的“时针”, 而这样的叙事也使得观众如同电影中人一样, 对战况只知其一不知其二, 只能紧张地在自己感受到的范围内拼命求生。而在电影的结尾, 三条叙事线同时走到了尽头, 敦刻尔克大撤退取得了成功, 英军士兵汤米、道森先生成功回到英国, 而飞行员法瑞尔则在油料耗尽, 烧毁飞机后被俘。到此, 电影也戛然而止, 犹如表盘停止了嘀嗒声, 观众在接受了震撼的视听体验后又突然陷入静止, 这反而能让观众回味无穷。

在好莱坞已经形成了一套众人遵行的叙事规范时, 诺兰和其他解构主义代表如盖·里奇、昆丁·塔伦蒂诺则坚持自己在叙事上的革新, 这是极为难得的。同时相对于主要以黑色幽默见长, 有为荒诞而荒诞、为游戏而游戏之嫌的里奇和塔伦蒂诺, 努力向观众提出智力挑战的诺兰可以说对于解构主义另有一番不可小觑的贡献。人们迄今可以在国产电影中找到模仿里奇和塔伦蒂诺电影叙事的上乘佳作, 但是却难觅能够完美模仿诺兰的后起之秀, 这不得不说是诺兰在叙事游戏中的探索已经极为深远之故。

三、诺兰电影镜头中的语言游戏

镜头之中的图符语言也是电影语言的一部分, 这种语言主要有两个层级, 第一层级是图像符号表意, 包括镜头的拍摄角度, 机位的取景, 以及场面的角度, 具体道具的使用等, 它们是一帧帧具体画面影像的内在构成;第二层级则是蒙太奇, 这是电影语言中最能体现电影艺术的独特性的语言。在电影中, 两个或两个以上的镜头之间产生一定的关联, 或一个镜头的景深之中就包括了多个存在关系的事件, 这就构成了蒙太奇语言的内涵。在这两个层级的电影语言上, 诺兰同样是一位设计游戏的高手。

以镜头代表的视角为例, 一般情况下, 传统电影会采用全知视角、限知视角 (包括第一人称视角, 第二人称和第三人称视角) 进行拍摄, 但是不同视角之间的切换是泾渭分明的, 观众可以在观影过程中了解“看”的主体是谁。然而诺兰却有意违背这一点。以《蝙蝠侠:黑暗骑士》 (2008) 为例, 在高谭市兴风作浪的小丑所做的最恶劣的事情之一就是引爆了医院, 在他穿着一身护士服从医院走出, 按下了爆炸遥控器时, 诺兰使用了一个长镜头来跟摄小丑, 在这个长镜头中, 小丑直视镜头, 而按照电影的设定, 此时逃之夭夭的小丑的对面是没有人的, 因此承接其目光的只能是银幕之前的观众。这种“看镜头”的行为相当于打破了“第四堵墙”, 是一项电影拍摄中的视觉禁忌, 观众从“看”的人成为“被看”的对象。然而诺兰却有意这样以造成一种新闻拍摄式的真实感。观众必须直面小丑又似得意又似虚无的恐怖眼神, 仿佛自己也成为小丑端详的对象, 自己也变成了被恐慌笼罩着的高谭市民中的一员。随即镜头后摇上移, 画面变为了对灾难场面的全景俯拍。此时视角又变回了上帝视角, 从一种心理叙事无缝衔接到现实叙事之中, 给观众心理造成一种压力。

又如道具的使用。以《失眠症》 (2002) 为例。警员多莫一方面兢兢业业想把犯人绳之以法, 另一方面他又为了达到给嫌犯定罪的目的而捏造证据, 自己也触犯了法律, 更致命的是, 他在大雾中打死了自己的搭档, 即将向内务部揭发自己的哈普, 良心的折磨与阿拉斯加极昼的环境让多莫开始失眠。电影中有着血迹的白衬衣就是诺兰用来制造语言游戏的道具。多莫在恐慌之中清洗了衬衣上的血迹, 但是在他上床以后, 还能看见衬衣上的血, 并且在诺兰的特写镜头下, 血迹还在扩散。诺兰以不断缩小的景别让观众越来越看清楚扩散的血迹。这其实是违背常理的, 真实的情况是多莫因为长期失眠以及巨大的压力而心烦意乱, 无精打采, 出现了幻觉。诺兰用这样的镜语制造出一种让人难辨虚实的困惑感, 因为最终连多莫自己都说不清楚自己是真的失手还是杀人灭口, 真相已经是无从考证的了。与之类似的还有《蝙蝠侠:黑暗骑士》中登特因为烧伤而毁容, 变成了一个“双面人”, 这隐喻的是登特内心原本就是一半是光明的检察官, 一半是堕落的毁灭者。

编导合一的克里斯托弗·诺兰在充分发挥了自己的想象之后, 又使故事在各种时间线被打乱, 设置了隐喻、伏笔和触发的叙事中完美呈现, 并不断使用非常化的镜头设置和剪辑, 最终成就了自己伟大电影作者之名。在电影进入到文化工业时代的今天, 诺兰却不断打破流水线机械复制生产的常规, 带领观众进入到一次又一次动人心魄的语言游戏之中, 这是一种对时代的挑战, 也是一种对电影艺术本身的全方位突破, 是诺兰天才的展现, 也是他为电影不完全从艺术品倒向工业制品做出的努力。

参考文献:

[1]张净雨.克里斯托弗·诺兰:建构谜题的电影大师[J].当代电影, 2013, (03) :73-78.

[2][美]埃米·陶宾.对话克里斯托弗·诺兰[J].聂亮, 李二仕, 译.世界电影, 2011, (02) :141-147.

[3]黎光容.经典理论中的电影语言问题[J].西南民族大学学报 (人文社科版) , 2005, (07) :357-359.

[4]周斌.论电影语言与电影修辞[J].修辞学习, 2004, (01) :20-26.

[5][法]让·米特里.电影符号学质疑:语言与电影[M].方尔平, 译.长春:吉林出版集团有限责任公司, 2012.

《克里斯托弗·诺兰的“语言游戏”》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0809/20180809092812122.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/wenxuelunwen/422.html