摘要:当代社会,云计算、大数据等技术不断迭代出新,金融体系建设与农村居民消费的联系越来越紧密,发挥金融的作用来促进农村居民消费是必不可少的,而数字普惠金融的不断发展更是为促进消费增添了新的色彩。中部地区的农业发展较快,所以文章通过构建面板数据模型研究数字普惠金融对中部地区农村居民消费的影响,得出提高中部地区农村居民消费的措施,从而促进中部地区农村居民消费。

关键词:数字普惠金融,中部地区,农村居民消费

引言

党的十*大报告提出,到2035年,我国将基本实现社会主义现代化,这个现代化的含义包含了许多方面,我国要从多个层面着手,全方位实现现代化。方福前(2021)认为在经济层面,未来我国居民消费的增长点之一就是要把乡村发展战略变为战绩,提高农民收入和消费增速,以此带动经济发展,实现社会主义现代化[1]。普惠金融的出现,在一定程度上缓解了农民面临的金融约束,满足了他们的金融需求,并且伴随着数字普惠金融的逐步发展,农民所受到的金融约束得到了更大的缓解,从而促进了农村居民消费水平的提高,带动了我国经济的进一步发展。而我国的中部地区作为传统的农业区与国内农产品的主要生产基地,农村人口众多,其消费潜力亟需挖掘,并且我国中部六省的数字普惠金融发展程度与农村居民消费在不同区域情况是不同的,为了进一步分析和研究数字普惠金融的发展程度对于农村居民消费的具体影响,本文借助我国中部六省79个地级市2011—2021年的面板数据进行计量分析。

一、变量选取、数据来源与模型构建

(一)模型构建

为了研究数字普惠金融对我国中部地区农村居民消费的具体影响,构建的实证模型如下。

ln cit=α1+β1 lndfit+β2 ln incit+β3 ln pgdpit+β4 lnloanit+β5govit+εit

i表示我国中部地区的地级市,t表示年份,cit表示i地级市t年份的的农村居民消费支出,核心解释变量dfit为各地级市的数字普惠金融指数,控制变量incit、pgdpit、loanit、8ov,分别代表的指标为农村居民可支配收入、人均GDP、金融机构贷款余额、政府保障水平。为消除回归模型中的异方差影响,对一些数据进行了对数处理。

(二)变量选取

1.被解释变量

本文的被解释变量为农村居民人均消费支出,选用的是2011—2021年山西省、河南省、安徽省、湖北省、湖南省以及江西省各地级市的农村居民人均消费支出来衡量消费水平。为避免异方差带来的影响,将农村居民人均消费支出进行对数化处理后再引入计量模型。

2.解释变量

本文的解释变量为北京数字普惠金融指数[2],在进一步的研究中,分为覆盖广度、使用深度和数字化程度三大类指数来分析。本文选取其地级市层面指标进行分析,并进行对数化处理。

3.控制变量

本文的控制变量选取了农村居民人均可支配收入、人均GDP、金融机构贷款余额以及政府保障水平四个指标。

居民可支配收入是影响居民消费的关键性因素,可以作为衡量居民消费支出水平的重要指标[3]。根据凯恩斯消费理论,收入是消费的决定因素,收入水平的高低决定了消费水平的高低,收入直接影响了居民的消费潜力、欲望。本文对其进行对数化处理。

通常情况下,人均GDP可以衡量一个区域经济发展的繁荣程度,区域经济发展水平越高,消费环境就会越完善,越有利于释放居民消费需求[4],所以本文选取各地级市的人均GDP作为控制变量,对其进行对数化处理后引入模型。

金融机构贷款余额指企业向商业银行和非银行金融机构借入的资金总额,通常情况下,金融机构贷款余额越多,代表该地区借款需求越多,金融支持力度较强,进而有利于居民获得金融服务,刺激居民的消费需求[5]。本文将金融机构贷款余额作为控制变量引入模型,可以衡量金融机构对居民消费的支持力度,对其进行对数化处理。

政府保障水平可以衡量地方政府对于居民日常消费活动的保障力度,本文使用各地区的社会保障和就业支出占一般公共预算支出的比重来衡量政府保障水平,通常情况下,政府对于居民日常消费的保障力度越强,越有利于居民加强消费信心,消费水平也就会随之上升[6],所以本文将政府保障水平作为控制变量之一引入计量模型。

(三)数据来源

本文共选取了2011—2021年我国中部六省79个地级市的年度宏观数据,由于湖南省益阳市自2014年不再公布农村居民人均消费支出,所以本文剔除了益阳市的相关数据。

本文的核心数据数字普惠金融指数由北京大学数字金融研究中心所发布的数据整理得到。其他变量均来自中部地区各地级市每年发布的统计公报以及统计年鉴,并通过整理得到。

(四)描述性统计分析

由表1可知,中部地区农村居民人均消费支出对数的均值是9.07,最小值与最大值分别为8.04和10.23,标准差为0.41,由此可以看出在中部地区农村居民消费条件不断改善的同时,不同区域的农村居民人均消费支出差距依然较大。数字普惠金融指数对数的均值为5.096,3.17与5.82是最小值与最大值,说明在中部六省之间数字普惠金融发展水平参差不齐。中部六省农村居民人均可支配收入对数的均值为9.38,最小值与最大值是8.28、10.55,标准差为0.38,表明不同地区的农村居民的收入水平有较大差异。农村居民人均GDP对数的均值为10.66,9.32与11.89分别是其最小值与最大值,标准差为0.47,不同地区发展水平差异较大,与前面指标的描述性统计特征相同。金融机构贷款余额对数的均值为7.15,最小值与最大值分别为5.15与10.62,标准差为0.9,其标准差较大,说明中部六省各地级市之间的金融供给存在较大地区性差异。值得注意的是,政府保障水平的均值为0.13,最小值与最大值为0.01与0.22,标准差为0.03,可以看出中部地区各地级市之间的政府保障水平差距还是比较小的。

二、实证检验

(一)模型检验

本文使用stata软件来进行检验模型的选择,首先,对于模型是否存在个体效应进行检验,拒绝使用混合OLS回归的原假设,应该使用固定效应模型;其次,对该模型的时间效应进行检测,同样拒绝原假设,应该选择随机效应模型;最后,使用stata软件的外部命令xtoverid进行稳健的豪斯曼检验,显示出Sargen-Hansen统计量为63.926,对应的P值为0.000 0,拒绝原假设,即应该使用固定效应模型来进行实证估计。

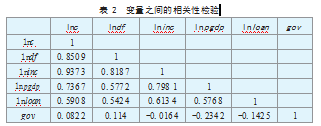

(二)相关性检验

由表2可以看出,核心解释变量数字普惠金融指数与被解释变量农村居民人均消费显著相关,且两者之间为正向关系,符合该模型的预期,因此该模型的研究具有意义。选用的控制变量与被解释变量之间的关系在一定程度上也都是显著的,因此选用的控制变量有效。

三、回归分析与稳健性检验

(一)基准回归

本文采用面板固定效应模型进行实证分析,采取逐步回归的方式以消除遗漏变量的影响,观察核心解释变量数字普惠金融指数回归系数的变化来检验是否存在遗漏变量。由表3可以看出,列(1)只进行核心解释变量数字普惠金融指数与被解释变量农村居民人均消费支出的回归,数字普惠金融指数的回归系数为0.629,p<0.01,在1%的水平上显著。列(2)的回归模型在列(1)的基础上加入农村居民人均可支配收入的对数,发现核心解释变量的回归系数大幅下降,为0.031 2,在5%水平上显著,而农村居民人均可支配收入的对数回归系数为1.112 9,p<0.01,回归结果十分显著,说明农村居民人均可支配收入对农村居民消费水平的影响是巨大的。列(3)(4)(5)的回归中依次又加入了人均GDP的对数、金融机构贷款余额的对数、政府保障水平,发现核心解释变量的回归系数与列(2)相比变化不大,在5%显著性水平上显著,回归结果相对稳健。根据列(5)的回归结果,核心解释变量的回归系数为0.038 7,即数字普惠金融指数每增加1%,中部地区农村居民人均消费支出就会增加0.038 7%,说明数字普惠金融对中部地区农村居民消费水平的促进是正向的。

农村居民人均可支配收入与人均GDP对农村居民消费水平的影响均为正向,收入增加能够显著促进消费,而人均GDP越高说明区域经济发展越好,健全的基础设施建设能够创造出良好的消费环境,进而有效刺激农村居民的消费欲望。

金融机构贷款余额与农村居民消费水平的关联也较为显著,金融机构贷款余额增加,能够为农村居民的各类消费提供资金支持,从而进一步激发农村居民的消费需求。

政府保障水平与农村居民人均消费支出的回归系数为0.025 5,两者具有正相关关系,但是促进作用并不是很明显,其原因可能是地方财政的社会保障和就业支出重点改善的是基层群众的基本生活消费需求,现在农村居民的消费已经更多转向享受型消费,所以整体来说,政府保障水平对于农村居民消费支出的促进作用并不明显。

(二)区域异质性分析

我国中部地区面积较大,人口众多,经济发展水平、资源丰富度等方面存在着一些差距,不同地区的农村居民可能面临着不同程度的金融排斥,数字普惠金融在各省的发展程度也不一样,对于各省农村居民消费水平的影响也可能存在差异性。为了深入研究数字普惠金融对于不同地区农村居民消费水平的影响是否具有异质性,本文将对中部六省的数字普惠金融对于农村居民消费水平的影响分别进行实证分析。

从表4可以看出,中部六省的回归情况不太相同,对于河南省、安徽省和湖北省来说,数字普惠金融的发展与农村居民消费水平呈正相关关系,这其中河南省呈现出较强的显著性,并且河南省的回归系数为0.050 6,是六省中最高的,说明数字普惠金融的发展对于河南省来说能够显著提高农村居民的消费水平,原因可能是河南省作为农业大省,人口数量多且农村居民所占比例高,但由于基础设施建设等条件的限制,使得河南省农村居民一直以来面临着较大的金融约束,而数字普惠金融的发展以便捷化、数字化的优势打破了时空壁垒,刺激了农村居民的消费,与其他省份相比影响效果更为显著。

安徽省的数字普惠金融指数与农村居民人均消费支出的回归系数为0.047 5,比中部地区的整体回归系数0.038 7略高,说明数字普惠金融发展对于安徽省农村居民消费水平的促进作用优于整个中部地区,安徽省经济发展态势长期保持良好,给数字普惠金融的发展提供了发展空间,数字普惠金融的发展带来了先进的金融理念和便捷的消费方式,从而促进了农村居民的消费支出。湖北省数字普惠金融发展对于农村居民消费的促进作用较小,说明数字普惠金融虽在一定程度上带动了湖北省农村居民的消费,但是影响效果还未完全发挥出来,湖北省可以进一步利用数字普惠金融,完善设施建设,缓解农村居民所面临的消费约束,增加农村居民的消费支出。

而江西省、山西省和湖南省的数字普惠金融指数与农村居民的消费支出两者之间则出现了负相关关系,原因可能是这几个省农村地区居民所接受到的金融知识匮乏或相关宣传工作不够,许多农村居民仍缺少足够条件获得便捷、高效的金融服务,数字普惠金融的发展与当地农村居民的生活结合度不高,对其消费支出并无理想的正向刺激作用。

由于地理条件、地域文化等因素的限制,金融资源很难被平等地分配到各个地区,综合以上数字普惠金融发展,分别对中部地区各个省份农村居民的消费支出进行分析,得出数字普惠金融在不同地区的影响效果具有一定的差异性。

(三)稳健性检验

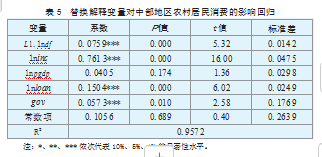

为进一步验证数字普惠金融发展对中部地区农村居民消费支出的促进作用,本文采取数字普惠金融发展水平的一阶滞后项作为核心解释变量,替换原解释变量来进行稳健性检验。

通过对表5的回归结果分析发现,在替换了核心解释变量,采用数字普惠金融指数的一阶滞后项作为核心解释变量之后,数字普惠金融发展对中部地区农村居民消费的回归系数为0.075 9,p<0.01,在1%的显著性水平上显著,与前文的回归结果相同,说明数字普惠金融的发展能够促进我国中部地区农村居民的消费水平,结果是相对稳健的,前文回归结果相对可靠。

四、对策建议

近年来,数字普惠金融的发展为消费者带来了多种多样的金融产品及服务,能有效地满足不同消费者的金融需求,也对农村居民消费的增长起到助推作用,对我国中部地区经济发展水平的快速增长具有重要意义。因此,本文提出以下对策建议,以此来提高中部地区农村居民的消费水平,推动中部地区的经济发展。

(一)完善数字普惠金融产品及服务

由以上的实证分析结果可以看出,数字普惠金融对中部地区农村居民消费起到正向的推动作用,但由异质性分析发现数字普惠金融对中部六省的农村居民消费的影响是不同的,所以要针对不同省份居民的金融需求设定相应的金融产品及服务,来刺激他们的消费。不同类型的金融机构要根据自身特点创造不同的金融产品,传统金融机构在向数字普惠金融领域发展的时候,要充分了解农村居民的需求,深入基层做好调查,为农村居民制定适配性强的金融产品,加强产品及服务的普惠性。互联网金融公司要时刻保持创新理念,充分利用技术优势精准挖掘农村居民的消费潜力,捕捉消费偏好,从而制定更适合的产品与服务体系。

(二)加强中部农村地区数字普惠金融基础设施建设

数字普惠金融在农村地区不断发展,凭借着配套的网络基础设施让农村居民接触到更为方便、快捷的金融服务,数字普惠金融对于促进我国中部地区农村居民的消费起到了保驾护航的作用。要合理配置网络资源到中部地区的各个农村地区,逐步提高农村地区的网络覆盖率,让农村居民运用网络资源享受到数字普惠金融带来的金融服务,让其可以方便快捷地获取自己所需而不能被传统普惠金融所满足的金融服务,从而提高农村居民的消费支出,以此促进中部地区的经济发展。

(三)加大宣传,提高农村居民的认知度

从上面的实证分析过程可以发现,我国中部地区有些省份数字普惠金融对农村居民消费的影响不大,究其原因可能是宣传不到位,农村居民对于数字普惠金融不太了解,导致数字普惠金融没有发挥出应有的作用。所以要以多种方式为抓手来提升中部地区农村居民对数字普惠金融的认知度与接受度,助力数字普惠金融在农村地区的发展。首先,提高金融知识的普及力度是一个非常重要的方面,通过加强金融知识的宣传教育,让农村地区的居民对数字普惠金融有一个基础的了解,这是推动其普及和发展的关键一步。其次,要对参与宣传的专业人员进行培训,同时还可以通过政府、学校、企业联合选出优秀金融人才,联合开展数字普惠金融教育宣传工作,使得数字普惠金融业务在农村地区顺利展开。

参考文献:

[1]方福前.中国居民消费潜力及增长点分析——基于2035年基本实现社会主义现代化的目标[J].经济学动态,2021(2):50-64.

[2]郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学,2020,19(4):1401-1418.

[3]蔡桂云,聂祎卉,隋鹏昌.数字普惠金融对农村居民消费的影响——基于江西省的实证分析[J].农林经济管理学报:2022,21(5):547-554.

[4]刘庆.数字普惠金融对农村居民消费支出的影响[D].成都:西南财经大学,2024.

[5]范大米.数字普惠金融对我国中部地区农村居民消费的影响研究[D].合肥:安徽农业大学,2023.

[6]唐勇,吕太升,侯敬媛.数字普惠金融与农村居民消费升级[J].武汉金融,2021(7):18-26.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/80901.html