SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:新时代背景下地理课程改革相继而生,“ 深度学 习”成为地理教学中重要的教学理念,而微专题教学成为促进 学生深度学习的有效方式。通过解读深度学习和微专题教学 的内涵与关联,构建微专题教学一般模式, 确定地理微专题设 置的原则, 提出促进深度学习的地理微专题教学策略。

关键词:新时代,微专题教学,深度学习,教学策略

前言:新课程改革背景下的教学活动倡导深度学习理念的落实。深度学习旨在提升学生的高阶思维能力与问题解决的能 力,彰显地理教学的核心素养培养特色,是实现地理核心素养 目标的必然要求[1] 。微专题教学是促进学生深度学习,培养学 生高阶思维发展的有效方式。

一、深度学习和微专题教学概述

(一)深度学习内涵

深度学习是指学生通过主动参与, 深度加工知识信息,能 够深度掌握内在含义、深度理解复杂概念、主动构建个体知识 体系,将所学知识有效迁移应用到真实情境中,以期解决复杂 问题,实现学习目标的达成和高阶思维的发展[2]。换言之,深度 学习注重对学生的主动参与、信息整合、深度思考、进阶思维、 迁移应用等特质能力的培养[3]。深度学习的本质特征在于引领 学生进行深度思考,促进高阶思维能力的发展。

(二)微专题教学内涵

微专题教学是指以某个知识点为中心,通过创设相关教 学情境, 进行知识的构建、整合和迁移,围绕该知识点组织小 型而体系完整的教学过程[4] 。微专题教学以其特有的灵活性、 针对性、深入性、探究性等优势将有效优化学生知识结构,提 高知识运用能力,达成对某一知识点的深度进阶,实现解决地 理问题的目标。

(三)深度学习与微专题教学的关系

深度学习要求学生在学习过程中进行深度思考,主动加 工学科知识信息,构建学科知识的内在逻辑与关联,探究事物 的本质和发生变化的规律。微专题教学中,要求学生进行知识 的整合和深层次的加工,引发学生的深度体验。 同时,它要求 学生在对某一知识点进行深入学习时运用各种思维方法,推 动学生由低阶思维向高阶思维发展。可见,微专题教学与深度 学习之间有着密切的联系,微专题教学是落实深度学习理念 的有效方式。

(四)基于深度学习的微专题教学课堂架构

依据微专题教学的内涵和本质,结合深度学习与微专题 教学的关系, 创造性的架构出“三阶段、六环节”的微专题教学 模式, 以期实现深度学习的目的。首先,课堂引入阶段主要是 通过创设问题情境激起学生的学习兴趣和探究欲望。其次,通 过设计梯度性问题链、开展问题探究活动、思维结构化表达、 知识迁移应用等环节进入主体学习阶段,这也是学生通过问 题的思考与探究、知识的感知、理解与应用而实现思维深度进阶的重要环节。最后,思维评价阶段是将学生在问题解决时的 思维表现进行评价。这不仅是对学生思维进阶情况的重要反 馈,也是教师进行教学反思,进一步提高教学效果的重要依 据。

二、地理微专题设置的原则

(一)基于价值性选题的原则

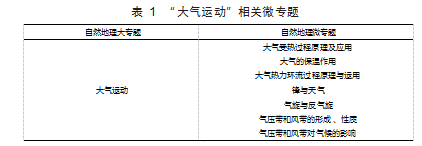

实施地理微专题教学的关键是选取有价值的知识点。在 对有价值的知识进行选取时,教师首先要依据“ 教情、学情、考 情”,从对学科知识的理解中寻找方向;从学生的学习中发现 问题;从学生的考试反馈中查找不足。其次,开展教师集体研 讨活动, 以地理学科主干知识为基础,教师依据教学经验对知 识的重难点、易错点、能力提升点和创新延伸点等模块进行研 讨,实施针对性教学。最后,细化专题设置,在对知识进行整合 的基础上对知识结构深入剖析、层级建构、细化专题,确立有 价值的主题。例如,以“ 大气运动”这一自然地理大专题为例, 可以划分为以下与之相关的微专题,如表 1 所示。

地理学科核心素养的提出对地理教学起到引领作用。如 何将地理核心素养从理论的高度落实到教育教学过程中是广 大地理教育者研究的聚焦点。地理微专题的设置要依地理核 心素养而行,依新课标而行。 因此,教师在进行微专题教学时 要挖掘出地理核心素养培育的落脚点,并通过微专题教学的 形式加以培养。例如,在进行“黄土高原— 水土流失的成因”微 专题教学时, 教师要引导学生立足于对黄土高原的区域认知, 从要素综合的视角把握要素的特征与关联,全面考虑自然因素和人为因素对水土流失的影响。此外,要综合分析地理要素 的变化对黄土高原生态环境的破坏,帮助学生树立人类与自 然环境和谐共生的人地协调观念。如图 1 所示,以黄土高原 “ 土壤侵蚀”为例,展现地理环境的变化。

(三)基于深度学习的原则

微专题教学并不注重拓展知识的广度,不是对知识的全 面覆盖, 而是充分挖掘知识点的深度,引发学生的深度学习体 验。深度学习的本质特征是在教师的指导下,学生主动参与, 进行深度思考,促进高阶思维能力的发展。例如,在进行“泥石 流的形成条件”微专题教学时,教师不仅要求学生全面思考诱 发泥石流形成的自然因素和人为因素,还要引导学生对“ 水 ” 和“泥沙(石块)”的来源从多个角度进行深度探究。比如,“水” 作为“ 能量流”是泥石流形成的本质,然而在不同情况下水的 来源方式也不一样,除了考虑集中降雨之外还要结合当地的 区域特征综合分析是否有快速冰雪融化和冰湖溃决等特殊情 况的发生, 进而深化知识的理解,促进思维的进阶。

(四)基于思维创新的原则

微专题教学的实施是学生实现从表层学习逐步向深度学 习递进的过程,同时也是实现思维进阶的过程。在微专题教学 中不仅要进行顺向思维的训练,还要对学生的逆向思维、认知 冲突思维等创造性思维进行培养,有利于学生养成综合、全面 和辩证分析地理问题的能力与品质。例如,一般情况下,大江 大河的河流入海口入通常形成河口三角洲和冲击平原等流水 地貌,如长江三角洲是由长江携带泥沙堆积而成,印度河平原 是由印度河携带泥沙冲击而成。但是,刚果河作为世界上流量 第二大河流却没有形成典型的冲积平原或三角洲。这时,教师 需要引导学生运用河流堆积地貌形成的一般原理分析特殊性 问题的存在。河流入海口形成冲积平原或河口三角洲的一般 原理从“泥沙来源”和“ 是否有利于泥沙沉积的地形状况”两个 思维链思考, 结合当地的地形、气候和水文等自然要素得出刚 果河下游没有形成典型的冲击平原或河口三角洲的特殊性原 因。

三、促进深度学习的地理微专题教学策略

(一)情境创设问题化

微专题教学的建立与情境的创设是密不可分的,真实而 鲜明的情境是开启学生思维的一把钥匙。 问题的设计以情境 为主线, 注重探究问题间的逻辑性和层次性,挖掘和探索问题 的深度与广度,指向学生的深度思考。这对教师在情境的选取 上提出了明确的要求,因此教师要紧跟课程改革的步伐,提高 自身职业素养,更新知识体系和教学理念,创新教学情境,改 进问题设计的角度和思路,开阔学生的学科视野。例如,自然 地理可与生产生活实际和科学技术发展紧密联系,人文地理 可与社会政治生活和经济生活的热点问题相结合,使得微专 题的情境更加具有实际性、应用性和创新性。由于微专题教学 时空性的局限,教师在创设情境时要具有针对性,紧贴教学目 标要求, 切忌求大求全,以免超出学生的认知水平而导致学习 效率低下。

(二)探究活动互动化

“ 探究”是微专题教学设计的灵魂, 一次入心的探究训练 能改善同学们固有的逻辑思维和认知方式。教师要创设以明 确主题为起点、情境再现为依托、问题设计为主线、能力提升 为目的的探究活动,做学生思维的引导者和活动的组织者。小 组合作探究是地理微专题教学中的重要教学方法,它在真正 实现师生间、生生间的有效互动方面起到重要作用。当然,在 设计探究活动过程中要求教师一定要做好充分的准备,首先 要考虑到学生间学习能力以及对学科知识掌握程度的差异,能够进行针对性教学;其次要展现有效性和层次性问题,使得 问题具有可操作性、可探究性;再者要考虑在教学过程中教师 和学生的关系;最后要反思探究活动目标的预设与达成效果。 例如,在探究大坝建设的利弊时,教师可以组织一场以“ 大坝 的功过”为主题的课堂辩论赛活动,设置“ 功”“ 过”两个小组, 帮助学生搜集相关资料,学生能够在小组合作探究中激发学 习动机, 进一步培养辩证思维能力。

(三)思维构建可视化

问题的解决建立在学生熟练掌握学科知识和具备相应解 题方法基础之上,而思维能力的形成在学生突破“ 有知识”到 “ 用知识”的转变过程中起到至关重要的作用。当学生通过努 力学习掌握空间定位、空间想象、空间联系等思维能力后,将 会形成“ 看表象— 析问题— 究本质— 得结论”的地理视角,以 动态演变、联系发展的认知规律解决问题,构建综合的地理思 维体系。思维导图是对学生地理思维能力的有效展示,它是能 够将问题可视化的发散性思维工具[5] 。运用思维导图,能够使 问题分析的视角多元化、问题解决思路的表达清晰化。与此同 时, 运用思维导图能够帮助学生构建完整的知识体系,培养学 生对地理知识整体性、系统性、动态性的认识。

(四)迁移应用灵活化

问题的解决是高阶思维的重要表现,通过问题解决、学以 致用的方法,为学生发展高阶的地理思维和掌握有效方法提 供了抓手[1] 。教师通过创设问题情境,引导学生在地理问题解 决中总结出一般规律,并且能够灵活地应用到新的情境中去。 实现新迁移的重要条件就是将已有的知识结构、解题思路和 思维方法与新的情境产生联系。需要注意的是,当学生在解决 问题总结出普适性方法的同时,需要通过问题变式,引起学生 的认知冲突。例如,教师举例黄土高原水土流失的一个重要的 治理措施就是植树造林种草、恢复植被, 那么黄土高原植被恢 复可能带来什么样的不利影响呢?要求学生能够从会造成黄 土高原地下水位下降,加剧水源短缺;河流下游泥沙量减少, 会使黄河三角洲面积萎缩等方面进行回答。 因此要求学生不 仅能够总结出一般规律,还需要具有解决特殊问题的辩证意 识与迁移应用的能力。

(五)跨学科教学常态化

地理学科是一门兼有自然和社会属性的综合性学科,它的 复杂性决定了教师在对地理知识讲解时需要融入其他科目知 识的学习。地理与其他学科联系密切,可以涉及到语文、物理、 化学、历史等学科。跨学科教学有利于学生深度理解地理事物 发生和变化的规律,探究事物的本质,解除心中的疑惑。例如, 在学习大气的水平运动“风”时,教师需要对气压,水平气压梯 度力、摩擦力和水平气压梯度力等物理知识进行介绍;在分析 新疆的瓜果为什么那么甜的时,可运用生物中光合作用和呼 吸作用解释有机质积累的原因;在学习不同土壤的颜色时可 运用不同地带下土壤含有的矿物成分的不同来解释,比如形 成红色土壤的原因是氧化铁呈现红色。因此,教师需要弥补知 识短板, 树立终身学习的观念,为实现跨学科教学打下坚实的 知识基础。

四、结语

新时代背景下要求地理教学要促进学生的全面和终身发 展,培养学生可持续学习的能力和品质。深度学习成为地理教 学中的重要理念,从发挥学生主体作用和进行深层次的思考 出发,注重学生高阶思维的培养, 探究事物的本质,形成相应 的意志品质和能力,最终导向核心素养。微专题教学因微而 深,追求某一知识点的深度探究和透彻分析, 是助力学生实现 深度学习的有效方式。

参考文献:

[1] 董瑞杰.基于深度学习的高中地理教学设计[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2021.34(02):93- 98.

[2] 张浩,吴秀娟.深度学习的内涵及认知理论基础探析[J].中国电化教育,2012(10):7- 11+ 21.

[3] 郭元祥. 知识 的性质、结构与深度教学 [J].课程. 教材 . 教法, 2009.29(11):17- 23.

[4] 游忠.微专题:高三地理深度复习的实践与思考[J].中学地理教 学参考,2017(01):53- 55.

[5] 郑金秋. 思维导图在教学中的应用初探[J].中国教育技术装备, 2010(33):37- 38. (作者单位:吉林师范大学 吉林四平 136000;安徽师范大学安徽芜湖 241000)

[作者简介: 鉴智远, 吉林师范大学旅游与地理科学学院,硕士研究生,研究方向为高中地理学科教学;叶征,安徽师范大学地理与旅 游学院, 硕士研究生, 研究方向为高中地理学科教学。]

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/68633.html