SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:“学生中心”,“成果导向”,以及“持续改进”是工程教育认证的核心理念,由于与传统教学体系理念的差别,导致传统的人才培养模式已经不再适应工程教育的要求,需要根据社会发展实际和工程教育标准,对传统的土木工程专业培养模式进行优化和重新设计。本文在分析工程教育“新理念”的基础上,探讨了工程教育需求与传统人才培养模式的差别,并根据对工程教育“新理念”的要求,提出了土木工程专业人才培养模式构建中的关键问题和各环节中需要重点关注的问题,为土木工程专业人才培养模式的优化提供参考和建议。

关键词:工程教育;“新理念”;土木工程;培养模式;优化

本文引用格式:李彩云,等.工程教育“新理念”及土木工程专业培养模式优化[J].教育现代化,2019,6(25):89-90,107.

土木工程专业认证是行业界与工程教育界共同实施、为保证从事工程职业工作的教育基础而进行的专业人才培养质量外部评价;也是通过对专业人才培养标准及学生达成标准的可靠性、持续性进行评价。是对学生培养质量的认可,其核心就是要确认工科专业毕业生达到行业认可的既定质量标准要求,是一种以“成果导向”(培养目标和毕业要求)为基础的合格性评价[1]。2016年9月11日和10月22日,我国住房和城乡建设部高等教育土木工程专业评估委员会先后召开两次土木工程专业认证培训研讨会,标志着我国土木工程专业评估真正纳入到工程教育认证的范畴[2]。

一工程教育“新理念”及传统教学体系的区别

在工程教育认证标准中,引入了三个新的理念,“学生中心”、“成果导向”和“持续改进”[3]。“学生中心”,是指,在所有的教学环节和教学设置上,都必须围绕学生为中心,“学生”是教学培养的主体,其评价的核心是对“学生表现”,也即对学生在培养期间是否获得了社会需要的素质能力进行评价;而且要求培养方案和各教学环节必须面向“全体”学生而不是“大部分”学生。按照工程教育认证的标准,打造以培养学生能力为中心(即“学生中心”的新理念)的教学体系,教学体系中不仅着力于培养学生的素质能力。其成功与否的关键在于“学生表现”,即对学生是否获取了相应的素质能力进行评价。这就需要传统土木工程专业人才培养模式需要从关注学生系统性知识的传授转到对学生素质能力的获得。

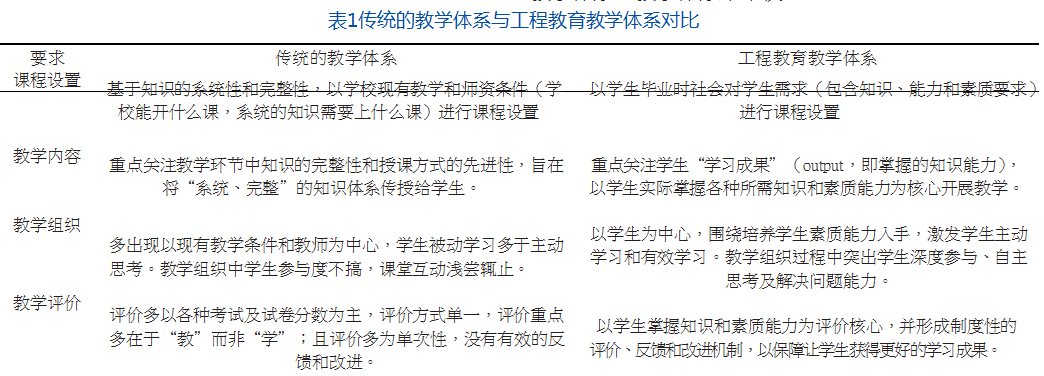

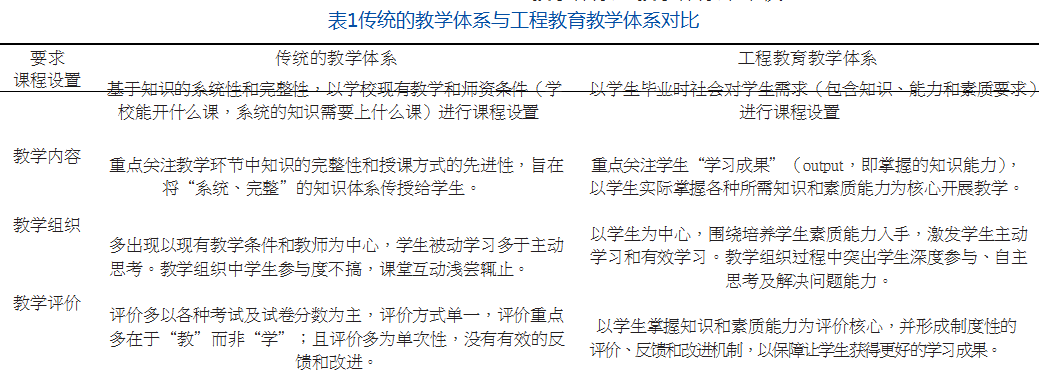

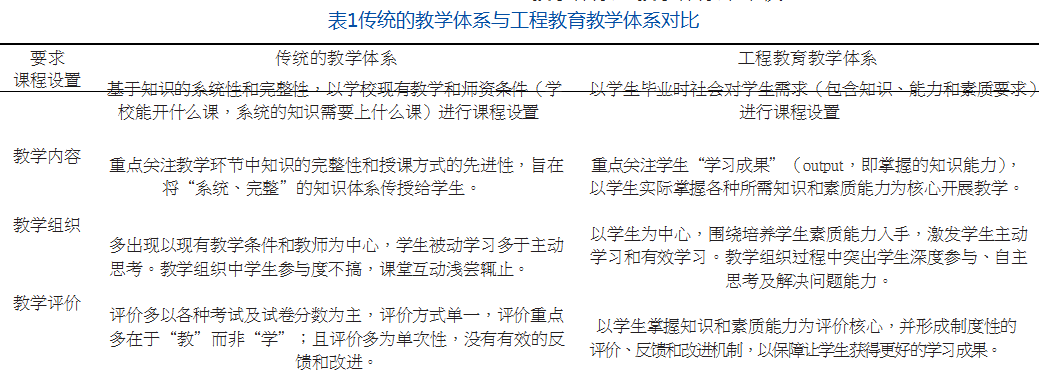

“成果导向”,这是工程教育的根本目的,其主要指在人才培养过程中,学生学到了什么,即“教育产出”,也即OBE。这与传统培养模式中的培养方式——“教育输入”(教师教了什么)不同。同时要求在培养过程中以及设置毕业生的培养目标和毕业要求时,体现社会对学生走向工作岗位时应具备的素质能力需求,以及学校和专业能力培养的“期望”和“承诺”能否实现这一需求(包括毕业时和毕业后一段时间)。这就需要有相应的教学体系给予支撑。其教学体系与传统的教学体系有较大的差异(表1所示),如何有效的建立基于成果导向的教学体系必须重新思考。

“持续改进”,主要是指对各个教学环节及人才培养质量的跟踪、评价、反馈及改进过程。集中体现在对学生毕业后社会需求的制度性跟踪和反馈以及对专业人才培养方案的改进等。其中包括培养方案、课程设置、实习环节、教学内容、教学方法、师资队伍建设、资源条件保障等等。这是工程教育的重要特点。其主旨是通过持续改进,逐步完善各学校专业自身不足。要求各学校在各个人才培养环节有明确可行的评价、反馈和改进机制,用于各个环节的修订和完善。

二土木工程专业培养模式优化及应关注的问题

基于以上分析可知,与传统教学模式的对比,工程教育“新理念”与传统教学理念有了较大的差别,因此人才培养方案和课程体系优化中,需要建立以学生为中心,学生产出为导向(OBE)的培养模式,同时需要以毕业时学生掌握的素质能力作为人才培养资料的主要评价核心,并通过不断的跟踪、评价、反馈和改进机制,保障和促进培养体系的运行和完善[4]。因此,工程教育背景下传统培养模式的优化,应围绕达成学生毕业要求展开,优化时可从以下三个方面展开。

1.以“学生中心”为核心,确定土木工程专业人才发展的培养目标和毕业要求,使之与适应土木工程专业人才的社会发展需求。此环节是人才培养模式修订的基础,开展时需要关注以下5个问题。

(1)培养目标是否符合社会发展需要和本校土木工程专业办学特色?(2)培养目标和毕业要求是否互为支撑?(3)是否以“全体学生”作为主要对象,还是以“大多数”作为培养合格与否的标准?在此问题中,主要针对在目前教学培养中,少部分同学对课外创新活动和社团活动的不积极性以及少数学生参与及成果不合格性等方面的思考。(4)是否关注了学生发展的各个阶段、各个环节(包括毕业后职业发展阶段)?(5)有没有将支撑培养目标的毕业要求分解到每门课程和相应教学环节中?

2.完善传统的土木工程专业教学模式,构建与工程教育认证适应的人才培养体系。根据已确定的培养目标和毕业要求,结合前文中提到的“学生中心”和“成果导向”中思考的关键问题,设置相应的教学体系、教学进程和教学内容,完善相应的教学环节。在此环节中,需要关注以下5个问题。

(1)教学工作是否围绕学生展开,以学生需要掌握知识和能力为出发点与归宿点?(2)教师是否明确了“学生中心”的理念在教学和培养中如何体现?是否对教师关注全体学生发展提出了具体而非抽象的要求?(3)必修课程设置可否支撑毕业要求课程?(4)教学内容、教学方法、教学过程等环节如何具体服务于毕业要求达成?(5)教师在教学环节中如何帮助学生形成“学习成果”?

3.建立行之有效的“持续改进”机制。行之有效的“持续改进”机制,是保障和促进人才培养模式的根本。建立切实可行的跟踪、评价、反馈和改进的“持续改进”机制,需要思考以下5个问题。

(1)是否建立了有可行的机制保障学生获取所需的各种知识和能力?(2)有没有对各教学环节的质量要求?其实现方式如何?是否有周期行评价?(3)评价的主体是谁?教师如何评价学生的“学习效果”?学生是否参与、如何参与基于学习成果的有效性评价?评价后有无反馈,有无改进措施,是否形成了周期性机制?(4)是否对学生毕业后有周期性的跟踪和反馈,并应用于培养目标和毕业要求及课程设置等的修订?(5)专业改进是如何根据各项评价、反馈进行调整的?

三结论

土木工程专业教育认证是行业协会联合教育工作者,对土木工程专业的高等教育质量加以控制,以保证毕业后从业人员达到相应教育要求的过程[5],是国际通行的工程教育质量保障制度。本文在分析工程教育认证“新理念”的基础上,分别针对“学生中心”,“成果导向”以及“持续改进”三个核心理念,探讨了土木工程专业工程教育所需人才培养模式与传统人才的区别。并对针对传统人才培养模式的优化提出了优化思路和需要重点关注的问题。其主要结论如下。

1.基于“新理念”的工程教育,传统的土木工程专业人才培养模式已经不适应新的教育需求,从培养目标到专业设置,都需要进行人才培养模式的优化。

2.根据工程教育“新理念”的要求,土木工程专业人才培养模式应以面向全体学生,围绕“学生中心”开展相应教学;突出“成果导向”,以让学生获得所需知识和素质能力为目标;“持续改进”,对各教学环节和学生学习效果进行跟踪、评价、反馈和改进。

参考文献

[1]王丽荣,张王乐元,吴辰龙,等.工程教育认证标准下应用型本科土木工程专业人才培养方案改革的研究与实践[J].黑龙江教育·理论与实践,2015,(5):27-29.

[2]杨焓,魏超,王逢朝.工程教育认证标准下应用型本科土木工程专业建设的研究与实践[J].武夷学院学报,2016,35(3):106-109.

[3]住建部高等教育土木工程专业评估委员会.工程教育评估(认证)工作指南[Z].2016-09.

[4]李志义.适应认证要求,推进工程教育教学改革[J].中国大学教学,2014(6):9-16.

[5]杜国锋,何明星,刘向东.基于专业认证的土木工程专业学生创新创业能力培养研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2016,32(4):226-227.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8849.html