[摘要]“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教育的根本问题,也是德育最核心、最关键的问题。将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育的各个环节,已成为基础教育的重要任务。人才培养是育人和育才相统一的过程,本文探讨了如何构建“德育·文化·知识”三位一体课堂教学模式,探寻新时期育人根本与育人路径的思路,从而综合提升学生思想水平、道德品质、政治觉悟和文化素养,为青少年的成长注入精神营养,为健康成长筑牢价值底座,完成新时期德育创新的骐骥一跃。

[关键词]小学德育,三位一体,文化素养

“才者,德之资也;德者,才之帅也。”育人之本,在于立德。义务教育阶段的青少年可塑性较强,扣好人生的第一粒扣子对于培养他们的世界观、人生观、价值观至关重要。将德育放在更加重要的位置,真正做到以文化人、以德育人,让每一堂课不仅成为传播知识、培养习惯的课堂,更成为传播美德、传递思想的阵地,把立德树人的根本任务落到实处。中华优秀传统文化一贯注重道德培养,如“大学之道,在明明德”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”“见善则迁,有过则改”等,就是例证。未来发展对德育创新有了更高的期待。要深入挖掘传统文化底蕴、人文精神、道德规范,凝聚价值追求,彰显文化自信,以学生为中心,给予学生更多知识修炼、文化成长的机会,把德育内化为学生自身成长的动力。

一、三位一体德育研究的逻辑进路

文化自信不仅来源于中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,更得益于中国特色社会主义伟大实践。知识是人类认识的成果或结晶,“中国要永远做一个学习大国”是对民族复兴战略的深度思考。新时代“德育·文化·知识”三位一体的德育研究需坚持以文化自信、知识自信为价值导向,立足社会发展和综合实践,遵循弘扬传统文化、坚持以文化人,坚守社会主义核心价值观的逻辑进路。

(一)出发点:厘清文化、知识与德育的关系

传统文化、人文精神和文化知识实际上就是一个国家、民族的思维方式、价值观念和审美志趣,并在历史发展过程中不断沉淀。了解一个国家的教育传统和制度,必须先了解这个国家的文化与传统。能否厘清文化、知识与德育之间的关系,直接影响德育的水平。教育家陈序经先生曾提出:“人类是文化的动物。有了人类,必有文化。文化的历史和人类的历史,可以说是同时发生的。”文化、知识与德育之间有着密不可分的内在关联。一方面文化是德育的本质,对德育的教育目标和原则遵循起着重要作用,只有经过文化的灌溉,德育才是有根之木、有源之水。在我国传统文化中蕴含着丰富的德育资源,如名胜古迹、文化书籍、传统节日、民间艺术等,将文化与德育相融合,既丰富了德育内容,又为德育提供载体;同时,德育是知识的体现或者反映,也是知识的重要组成部分。德育伴随着人类精神文明而发展,是智慧和知识的结晶。知行合一理念强调理论与实践的统一,只有将知识转化为实际行动,才能真正体现德育的价值。

(二)着力点:提炼文化、知识中德育的价值

文化自信是一个国家、民族对其文化传统、价值理念及精神追求的充分肯定。长久以来,中华民族积淀着最深厚的文化底蕴,渗透在生活的各个方面。积极弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信,是保障中华文明生命力和影响力的关键,也是全面推进民族复兴的基础。用什么态度去重新认识德育,是教育工作者在教学思路上需解决的首要问题。文化、知识、价值观念是国家文化软实力的体现,也是新时代德育的主要构成,传统文化中蕴含的人生哲理、道德修养,如“仁义礼智信”“民族气节、克己奉公”“士不可以不弘毅”等,在历经数千年的洗礼后依然保留着重要的教育价值。通过融合德育、知识与文化资源,深入挖掘名人典故、历史进程、人生百态中的德育元素,设计独具匠心的教学活动,有助于在弘扬中华优秀传统文化的过程中寻找新时代的“精气神”,在传播知识和提升学术自觉的过程中发挥教育功能和传播作用。

(三)落脚点:融合文化、知识和德育的路径

在德育教学研究上,教师要牢牢把握住文化意识、知识自觉和价值观念这些关键点,做社会主义核心价值观的传播者、示范者。“德育·文化·知识”三位一体的课堂教学范式,一方面要坚定价值观念,讲好中国故事。教学策略要讲求中国风格,彰显中国气派,强调文化和知识的包容性、时代性及民族性,增强知识文化的穿透力与影响力,助力学生形成正确的价值观念、培养良好的道德意识,提供强大的文化向心力和思维凝聚力,向学生展示一个民主、和谐、进步的现代文明国家的真实故事,这是文化自信和知识自觉的充分写照。另一方面要强化德育的知行合一,以文化自信为价值导向,将培育社会主义核心价值观落实到小学生德育教学中,帮助其正确看待中国文化与世界文化、传统文化与当代文化的关系,推动德育的改革与发展。

二、三位一体德育研究的思路梳理

一直以来,我国教育注重全面育人。正所谓“外得于人,内得于己也”,“德”与“得”是相通的,新时代德育教育不仅是思想道德层面的教育,也是知识素养、文化素养等层面的教育,培养担当民族复兴大任的时代新人,需要用知识填充学生头脑、文化浸润学生精神、德育滋养学生灵魂。唯有将知识、文化和德育共融共促,才能展现课堂教育的本色,实现素质育人、全面育人的愿景。

(一)知行合一,融合探索

“知”是学生行为实践的开始。在小学德育工作中,构建知行合一为核心的教育基础,完善德育课程体系,以学科性德育课程为基础、以活动性德育课程为主导落实三位一体教学模式,促进学生理论学习和实践体验的均衡发展。学科性德育课程主要是指对传统德育教学课程教学模式的沿袭和保留,如道德与法治课堂,由专业教师进行授课,学生学习和掌握道德与法治等相关理论知识,教师通常联系个体案例和现实生活进行指导教学,让学生从中获得更多知识的启示和理论依据;活动性德育课程则通过具体的实践活动来实现,在传统德育课堂基础上丰富生活实践,围绕情感体验的目标,让学生在具体的语境场景中学习和感受,将所学认知化为实践行动并得以验证,增强学生学习记忆,加强对德育内容的认同感。知行合一的德育应遵循循序渐进、因材施教的教学原则,强调道德主体、学为中心。

(二)知识育德,合理表达

知识育德旨在“所学”化为“所用”,用知识来指导学生个体的生活与实践。知识是无法脱离生活实践而独立存在的,在课堂上教师教授知识不等同于道德修养,也不能简单地认为学生学习了知识必然能够得到道德层面的提升。只有将知识落到个体的具体行为,才能充分理解与把握知识与道德融合的限度。审视当前小学德育则不难发现,知识本位现象严重阻碍了德育教育的提升。学生能够掌握知识点间的关联结构和逻辑关系,但不能完成将所学内容灵活地应用于实践当中,高分考卷也不能完全解决现实生活中的诸多问题。因此,让知识回归生活,充分体现出德育知识的现实意义和应用价值。首先,让知识具有情境性,在知识与儿童现实生活之间建立起关联,将教材内容真正转化为学生的真实生活,学生能够从现实世界探寻真实素材,从而将自己视作教材中事物的一部分。其次,让知识具有开放性,充分激活学生思维,为学生留有自主构建、自主体验的空间。最后,让知识具有成长性,不仅将德育内容传递给学生,更要为学生理解德育内涵、创造和创新知识提供必要的依据与线索,为他们未来的全面发展奠定基础。

(三)以文化人,培根铸魂

我国传统文化中包含着丰富的行为准则和社会规范,覆盖了家庭、礼仪、职责、尊重等多个方面的礼仪遵循,包括尊敬师长、孝顺父母、宽以待人、诚实守信等,这些准绳不仅是中华文明的长久积累,更是社会发展的智慧总结。这些行为准则不仅能够有效提升学生的社会责任感,而且可以帮助学生形成良好的社会交往习惯,通过了解社会、接触规则,更好地融入社会,维护秩序,遵纪守法,落实德育目标。德育应是多角度、多层次的,科学设计教学课程、深入挖掘传统文化当中的德育元素、号召家校共育全面育人,形成德育、传统文化和综合实践活动融合与创新课程建设体系。在学生提升知识储备和坚定文化自信的同时,帮助其形成正确的人生观,增强社会责任感,发展核心素养。

三、三位一体德育研究的策略供给

《中小学德育工作指南》指出,要根据学生年龄特点、认知能力和教育规律,把德育目标和内容落实到课堂教学的各个环节中,通过课程育人、文化育人、活动育人等途径,促进学生核心素养提升和全面发展,为学生的健康成长奠定坚实的思想基础。

(一)守好课堂教学阵地,推进课程育人

课程教学是校园教育的中心,也是落实立德树人根本目标的主要渠道,严格落实新课标要求,依据自身特点和学生实际情况创新设计教学内容,优化调整教学方法,发挥出课程德育的最大价值。比如,通过收集当地的文化教育资源,将学情、乡情等汇编成教材教学辅助资料,用地方发展、红色文化、模范标杆等进一步丰富教材内容,拓展学生的知识面、开阔学生的人文视野,用贴近生活、身边真实的案例培养学生良好思想品德,弘扬社会主义核心价值观;发挥课堂教学渠道作用,将中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化与课堂教育相结合,适当增加文化教育的内容和比例,引导学生赓续红色*脉,培养创新意识,利用跨学科理念,将其他学科德育元素融会贯通,结合学生年龄特征、思维特点,加强和改进未成年人思想道德建设,将语文教材中大量的红色故事、革命传统等用鲜活通俗的语言、生动典型的事例、喜闻乐见的形式与德育内容相结合,引导学生树立远大的理想信念和崇高的人生理想。

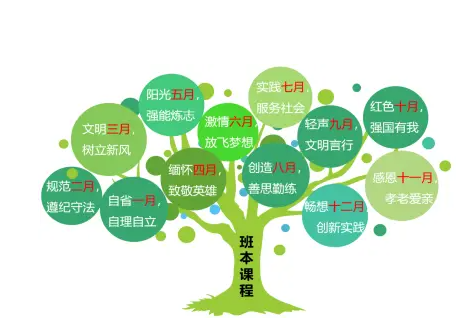

(二)丰富德育教育手段,落实活动育人

小学阶段的德育需采用多元化、更丰富的教学手段来创设德育的氛围和环境,同时充分考虑“双减”“新课标”等教育政策,用活动来弱化德育知识的严肃性,以贴近学生实际、具有时代个性的方式感染人、引导人、塑造人,落实素质教育目标。具体来说,教师可以结合教材内容和教学目标,通过设定相应的教学情境、开展合作式探究活动、开发“教游一体”项目,不断丰富教学方式方法,将德育巧妙融合在实践中。比如,在重阳节、劳动节、国庆节等节日,开展文化教育讲座、红色故事演讲、歌唱比赛等具体活动,用蕴含德育因子的实践活动丰富德育形式,增强学生爱国主义情怀;在清明、端午、大雪等节气,开展包粽子、祭英烈等活动,让学生了解屈原等人对祖国的强烈感情,切实感知社会责任感。通过丰富的德育活动,有效提升学生思想境界,落实德育教育成果。

(三)创新家校联合共育,实现协同育人

家庭教育在德育中占据关键地位,大力推进家校共育,促进德育在家庭中生根发芽,构建全面、全方位协同育人德育体系。首先,充分发挥学生的主体作用,争当“讲解员”,争做“小卫士”,向家长发放德育倡议书,鼓励家长参与德育工作,重新认识家庭教育在德育中的积极作用。其次,帮助家长增强孩子“先学做人,方能成人,再能成才”的意识,鼓励家长与学生参加共读一本书、共讲一个故事、共出一期报纸,共同讲述“图说红色”比赛,共唱一首好歌等活动,建立“父母教育儿女、儿女提醒父母”的家庭教育机制,用实践引导学生认识到家庭幸福、社会和谐的积极作用。最后,可以邀请专业人士进课堂,结合真实的、具体的案例讲解法律案例,加强学生法治意识,丰富学生法律知识,提高他们自我保护的能力,促使他们做一个知法、懂法、守法的好少年。

综上所述,构建“德育·文化·知识”三位一体课堂教学模式,充分挖掘教材中、生活里的德育元素,结合学生特点,将德育教育、文化教育、知识教育综合渗透教学活动,促使学生不仅成为一个有“才”的人,更成为一个有“德”的人,实现教学和育人的有机统一,从而有效落实立德树人根本任务。

参考文献:

[1]董玉莲,汤颖.面向“双减”的小学德育文化建设策略[J].通化师范学院学报,2023(3):122-126.

[2]陈华.养成教育:“双减”背景下小学德育的实践探索[J].福建教育学院学报,2022(5):6-8.

[3]郭庆吉.“双减”背景下在小学德育中渗透优秀传统文化的意义及策略探究[J].甘肃教育研究,2023(7):122-125.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81251.html