四、实证分析

(一)描述性分析

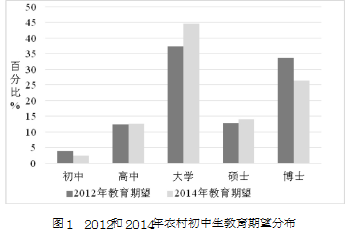

1.学生教育期望的总体情况。经过两次追踪调查发现,农村初中生的教育期望普遍较高。2012年学生教育期望均值为17.65年,2014年学生教育期望均值为17.38年,均超过大学教育平均年限16年。但仍有一定比例的学生希望自己上到高中或以下。2012 年有16.15% 的学生希望自己上到高中或以下,37.34%的学生希望自己能够上到大学,46.51% 的学生希望自己能上到研究生及以上。2014年这些学生中有14.86%希望上到高中或以下,44.63%的学生希望能够上大学,40.51% 的学生希望自己能上到研究生及以上(见图1)。

通过比 较 两 期 教 育 期 望,28.91% 的 学 生 调 低 了 自 己 的 教 育 期 望,48.18%的学生教育期望保持不变,另外有22.91% 的学生提高了自己的教育期望,这可能由于随着年级的上升,学生对未来有了更清晰的思考和抉择。

2.教育期望与学业表现之间的关系。从图2可以看出,教育期望越高的学生学业表现也越好,但希望自己能读到博士的学生的学业表现均值低于期望读到硕士的学生。

图2 2012年不同教育期望学生的学业表现分布

将学生按2012年学业表现排名最前的20%到最后的20%分成5个层次,通过比较不同层次学生的教育期望分布, 来分析教育期望和学业表现之间的关系(见表3)。学业表现为层次1 的学生有92.93% 的学生希望在大学及以上,而学业表现为层次5 的学生有25.47% 的学生希望在高中及以下。学业表现越好的学生希望自己能读到大学及以上的比例越高; 相反, 学业表现越靠后的学生希望自己能上到高中或以下的比例更高。

表3 2012年不同学业表现层次学生的教育期望分布

初步分析发现,农村初中生教育期望与学业表现之间存在一定的正相关关系,然而影响学生教育期望和学业表现的因素有很多, 因此我们有必要控制学生其他的特征变量,进一步用交叉滞后回归分析法来研究教育期望和学业表现之间的关系。

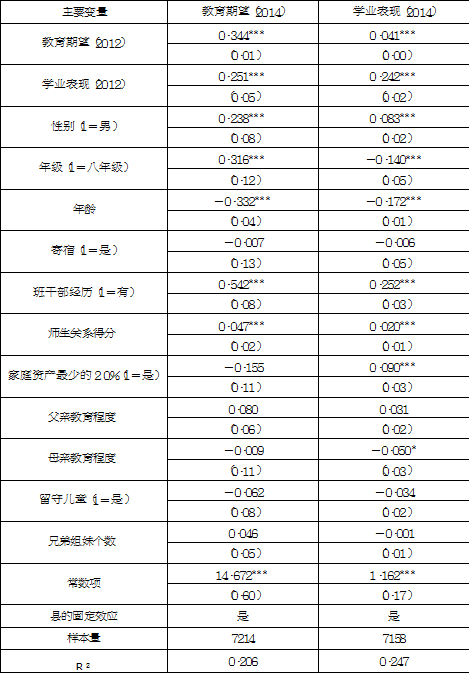

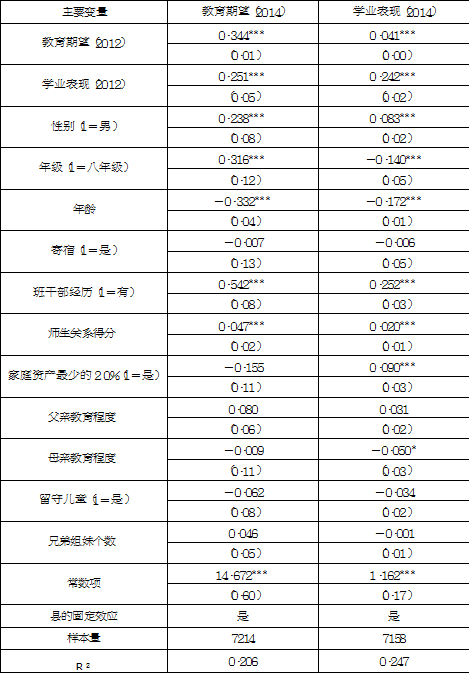

(二)交叉滞后回归分析的结果

如表4所示,方程(1)中的系数δ1 为0.251,在1% 的水平上显著, 即控制了前期教育期望等变量后, 学生前期学业表现能显著正向预测后期教育期望。较好的学业表现能给学生带来更强的自信心和自我效能感, 有助于学生形成较高的教育期望。方程(2)中的系数在1% 的水平上显著, 说明在控制了前期学业表现等其他变量后, 学生前期教育期望对于后期学业表现有显著的正向预测作用。较高的教育期望会调动学生学习主体能动性, 促使学生对学习不断进行评估与反思,进而会激发其学习热情, 对其学习效果产生积极作用。教育期望对于学习投入有显著正向影响, 学生教育期望越高, 其对于学习的投入也会更多,更有可能在学校按时上课、认真听讲, 从而可以获得更高的成绩(李汪洋,2017)。学生教育期望和学业表现能够显著正向相互预测。而根据两变量间的标准化回归系数可以判断两个变量相互预测作用的强弱。方程(2)中学生前期教育期望与后期学业表现的回归系数β2 为0.041,其标准化回归系数为0.155。方程(1)中学生前期学业表现和后期教育期望的回归系

数δ1 为0.251,其标准化回归系数为0.072。前期学业表现能解释后期教育期望的比例为7.2%,但前期教育期望能解释后期学业表现的比例为15.5%。因此,在贫困农村的背景下, 初中生前期教育期望对于后期学业表现预测作用更强。本研究的结果与Bui(2007)的结果有差异,Bui(2007)发现学生早期学业表现对于后期教育期望的正向预测作用更强。Zhang(2016)认为贫困农村父母和孩子较高的教育期望形成了一种相互支持的家庭氛围, 这种氛围在一定程度上弥补了农村家庭的资源匮乏, 从而对学生的学业表现以及教育获得产生积极作用。

表4的结果同时表明,控制学生前期教育期望和学业表现等其他因素后, 男生的后期教育期望与学业表现均显著高于女生。“年龄”变量对学生后期教 育期望和学业表现均有显著负面影响。随着年龄的增长, 很多农村学生有了放弃学习而出去打工的想法, 便无心学习, 这也是农村年龄较大孩子教育获得相对较低的原因。也有研究发现年龄较大的学生在刚上学时会在学习上有 优势,因为他们相对更加成熟, 接受知识的能力更强, 学习成绩会更好, 但这一优势会随着年龄增长而慢慢消失, 年龄小的学生的成绩会逐渐超越年龄大的学生(Fredrikssonand ckert,2006)。在控制其他相关变量的影响下,“年级”变量对于学生后期教育期望有显著正向影响, 但对后期学业表现有显著负向影响。随着年级的升高, 学生教育期望会升高, 但学生的学业表现降低了。随着年级的升高,学生不久将面临高中升学考试, 部分同学可能将老师、家长的动员和鼓励转化为自身学习的动力,所以他们的教育期望较高。但可能是由于学习科目及内容变多、难度变大等因素,他们的学业表现却变差。

在控制其他相关变量的影响后, “师生关系得分”对于学生后期学业表现和教育期望有显著的正向影响。另外, 从表4 也可以看出, “班干部经历”对后期学业表现和教育期望均有显著正向预测作用。这一结果与现有研究的结果一致,担任班干部经历对学生自信心和成绩有促进作用。可能的原因在于担任班干部会得到老师和同学的认同, 对其本身产生积极影响, 激励他们更加努力学习,有助于其学习成绩提升(曾杰华和刘良华,2011)。“家庭资产最少的20%”对学生后期教育期望有一定不利影响, 但不显著。“家庭资产最少的20%”能显著正向预测后期学业表现, 可能原因在于贫困家庭学生学习更加努力,所以后期学业表现会更好。

五、结论及建议

农村初中生教育期望比较高,超过80% 的学生希望自己能上到大学及以上。学生的教育期望并不是一成不变, 随着年级的上升, 学生会调整自己的教育期望。农村初中生教育期望和学业表现之间能够显著正向相互预测。较 高的教育期望有利于学业表现的提高, 较好的学业表现也会促进学生提高自己的教育期望,教育期望与学业表现之间具有相互强化作用。学生有较高的 教育期望和较好的学业表现,在未来就有更大的可能去获得更高的学业成就。

表4 交叉滞后回归分析的结果

注:***p<0.01、**p<0.05、*p<0.1分别表示在1% 、5% 、10% 水平上显著, 括号内为标准误。

Khattab (2015)发现,较高的教育期望和较好的学业表现是学生未来学业成就最重要的预测变量。反之, 那些教育期望较低和学业表现较差的学生可能会陷入恶性循环,从而导致其最终教育获得偏低。家长和老师应帮助学生保持积极的教育期望,引导学生胸怀希望和理想, 并鼓励学生为之付出相应的努力。更为重要的是要提高学生的学业表现, 好的学业表现能促进学生教育期望的提升,也是学生升学的保障。

本研究存在一定的局限性。首先是研究方法上的不足, 由于学业表现和教育期望之间有很大的相关性, 交叉滞后研究设计也无法识别两者之间的因果关系。但本研究通过运用交叉滞后模型, 以前期教育期望和学业表现作为自变量,后期教育期望和学业表现作为因变量来进行分析, 虽不能确定两者之间的因果关系,但在一定程度上能更精确地把握两者之间的关系。其次是 研究变量选择上的不足。本研究仅从学生自我教育期望的角度来分析教育期 望与学业表现之间的相互关系, 没有考虑到父母和老师对学生的教育期望, 以及学生所在学校环境、班级氛围等因素的影响。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/811.html