SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先阐述了采矿工程专业本科生学业表现的现状,然后论述了基于本科生学业表现反馈的采矿 工程人才培养模式改革,包括强化大一新生教育,努力提升专业吸引力;严格过程管理,狠抓毕业论文(设 计)质量;加强交流合作,开阔本科生的国际视野。

关键词:采矿工程专业,人才培养模式,学业表现,本科生

江西理工大学(以下简称“我校 ”)采矿工程专业是国家一流本科专业建设点,也是国家特色专业,为国家 培养了大批社会主义建设者和接班人, 在国内采矿工 程领域处于领先地位。进入新时代以来,采矿工程专业 以一流学科建设为牵引,坚持“德学兼修、家国情怀、国 际视野、能力卓越”的人才培养定位,根据学科发展和用人单位生产现场反馈的需求,不定期调整人才培养 方案,致力于培养理想信念坚定、爱国情怀深厚和具有 “为人诚实、基础扎实、工作踏实”特质的应用型、创新 型、国际化高素质人才,努力提高高等教育质量,进而 推动矿业工程学科进入世界一流行列或前列[1]。

讨论本科生的教育教学质量问题,一般有学校管 理、用人单位和学生成长与发展三个视角[2]。人才培养 方案的科学化程度和执行水平,直接关系到本科生的 培养质量,决定着学科的生存和发展。本科生的学业 表现是教育教学质量的直观呈现,是人才培养方案执 行结果的直接体现, 也是人才培养方案的重要支撑。 本科生学业表现的好坏,直接影响到学生在生产现场 和职业生涯中发展的好坏。就目前的研究成果来看, 从学校管理和用人单位视角切入的研究居多,从学生 角度尤其是学生学业表现角度切入的研究非常少见。 本次研究将立足于采矿工程专业本科生近十年来学 业表现的各类实证数据,反思现有人才培养模式的不 足,着力探讨如何借助采矿工程专业人才培养模式加 强新生教育、强化学生实践创新能力培养和开阔学生 的国际视野,进而总结出采矿工程专业人才培养模式 的改革方案。

一、采矿工程专业本科生学业表现的现状

(一)专业吸引力不大

2018年以来,“大类招生,分流培养 ”已成为采矿 工程专业本科生招生的新常态,“厚基础、宽口径、高 素质”已成为矿业工程学科人才培养模式的普遍追 求,这将使矿业类专业资源进一步优化,专业建设水 平进一步提升。从矿业类专业近 4年的录取情况和专 业转出情况来看,第一志愿录取率和调剂率渐趋平 衡,在 50%的中线附近徘徊,而转专业情况总体趋稳, 有 10%左右的学生会在第 2学期提交转专业申请,具 体情况如图 1所示。数据表明,采矿工程专业的第一志愿录取率总体 偏低,调剂率相对偏高,转专业率偶有波动,但总体平 稳,一直在专业人数的 10%左右徘徊,并没有出现大家担心的“冷门专业”愈来愈冷的情况。其实,学生报考 专业和选择专业,并不仅是兴趣使然,还会受到高考 分数、专业绩点排名、录取比例等制度框架的限定。 有研究表明:“将兴趣作为学生专业选择的单一出发 点,并以此作为解释专业选择最主要因素,本身过于 简单,且带有理想主义色彩,与现实脱节。 ”[3]换言之, 高考填报的志愿顺序和学生的专业预期可能存在较大 的出入。

学校一般把本科生择优转专业安排在第 2学期 末,降级转专业安排在第 3学期初。如果专业兴趣只 是本科生专业选择的影响因素而不是决定要素,那 么,无论是报志愿还是转专业,都给矿业工程学科预 留出了一年左右的操作空间。大一期间所学的课程只 有通识教育课程和学科基础课程,基本不涉及具体的 专业核心课程和专业选修课程,他们还看不到专业的 真实面貌,对所选专业也并非全然了解。此时,所谓的 专业兴趣,对大多数学生来说,都是表面化的。对于采 矿工程专业这种传统学科来说,在学校开展转专业工 作和专业分流工作之前,可以考虑增设专业导论课 程,加大采矿新技术讲座这类课程的比例,从而唤起 大一新生对矿业行业的兴趣。

(二)实践创新能力不足

采矿工程专业是典型的传统学科专业,是社会意 义上的艰苦专业、“冷门专业”,不但招生时会面临严峻 的考验,人才培养也“因其实践性、工程性等特点,对 学生的知识结构和能力素质要求更高”[4]。2011年,采 矿工程专业率先通过全国工程教育专业认证,致力于 通过“以学生为中心”“成果导向 ”和“持续改进 ”的理 念来提高学生的创新思维能力和创新实践能力,培养 创新型人才。经过十多年的探索和实践,采矿工程专 业的课程设置趋于合理,金工实习、认识实习、生产实 习、毕业实习四大实习环节和爆破、井巷工程、地采、 露采、矿井通风与安全课程设计与毕业设计渐成体 系,基本能支持采矿工程专业学生的毕业要求。

但也要看到,工程教育认证的理念还有落实不到位 的地方,如还有部分学生对实习和课程设计的学习目的 不明确,对井下实习活动非常抵触,无法有效地将所学 的知识在矿山开采实际中进行验证,对职业目标与职业 责任不明确,极少关注与采矿工程师直接相关的内在职 业素养和外在社会发展要求,对采矿工程师的职业内容 很茫然[5]。另外,毕业设计的重复率过高,学生的创新意 识还有待培养,科技论文写作能力还有待提升。

(三)国际视野狭窄

矿产资源是全球经济发展的基础和保障,而资源 分布不均衡使得每个国家都需要参与矿产资源的国际 合作。随着“一带一路”倡议的提出与发展,中国企业走 出去的势头越来越猛[6]。工程教育认证也要求学生必须 具备一定的国际视野和跨文化沟通交流的能力。

我校采矿工程专业从 2014级开始与加拿大劳伦 森大学合作办学,2019级开始招收留学生,经过近十 年的摸索和实践,已经积累了一定的办学经验,具备 了一定的国际视野,涵养了一定的国际眼光。但是,普 通班、中加班、国际班的课程和师资并没有完全打通, 本科生对国际交流的参与度还不够高,受益面还不够 广,优质教育资源与教育成果还没有实现完全共享, 还没有形成国际化的课程体系,缺少国际性的交流。

二、基于本科生学业表现反馈的采矿工程人才培 养模式改革

(一)强化大一新生教育,努力提升专业吸引力

大一是中学教育向大学教育的过渡阶段,是大学 教育的关键环节,这一时期大一新生在文化、心理、学 习方法及学科专业等方面的适应情况,将直接影响其 情感发展、学业表现和职业发展。采矿工程专业本科 生第一志愿录取率普遍偏低,调剂率相对偏高,其中 还没有考虑到第一志愿里高考填报志愿时教师、家 长、录取线、就业市场等因素对考生志愿选择的影响。 采矿工程专业每年第一志愿录取率为 50%左右,专业 转出率为 10%左右,也就是说,还是有 40%左右的学 生,经过近一年的学习之后,选择留在采矿工程专业 继续学习,这是一个较为可喜的现象。但同时我们也 应该看到,长期以来,采矿工程专业的专业转入率极 低,几近于 0.因此,如何在大一新生入学之后,有效降 低这 10%左右的专业转出率,提高专业转入率,是采 矿工程专业必须直面的一个重要课题。

从课程设置来看,大一开设的主要是通识教育课 程和学科基础课程,只有新生导论与职业规划与专业 相关。该门课程共 24学时,1.5学分,12次课,一般分 成几个模块,由几位教师合上。整个大一学年,在转专 业工作开展之前,只有这一门课程可以让学生了解采 矿工程专业。对此,采矿工程专业教研室应该充分重 视这门课程,集合最优质的师资队伍,共同把这门课 程建设成展示专业特色、提升大一新生专业认同感的 窗口。 同时,还可以增设专业导论这类课程,拓展以 “矿业人生”为代表的第二课堂,充分发挥行业讲座、专业实验室的窗口作用,积极引导新生了解所选专业、行 业领域,培养新生的专业兴趣,激发新生的学习动力, 增强新生的专业认同感,努力提升专业的吸引力。

(二)严格过程管理,狠抓毕业论文(设计)质量

矿业工程学科是可以指导矿物资源安全、高效、 友好地开采, 以及有效加工和利用的工程技术科学。 由于大自然矿藏及矿业生产地质条件具有多样性、复 杂性,矿业学科已发展成为学科综合度和交叉关联度 很高的一门工程技术科学[7-8]。这就要求采矿工程专业 的本科生既要有扎实的理论基础,还要有较强的实践 操作能力,能将专业技能熟练运用于工程实际,以解 决复杂的工程问题。学习成果不是学生学习的一时表 现、突击结果,而是学生将所学的知识逐渐内化再提 炼外现的复杂过程。在这个过程中,教师要严格过程 管理,强调操作规范;学生要根据专业需求和个人实 际,制定适合自己的学习计划和学习目标,积极思考, 主动探索,并将实习环节和课程设计中的所观、所听、 所思、所感及时记录下来,与教师、同学多方探讨,最 终具化到自己的实习报告和课程设计报告中。从近几 年的毕业论文(设计)的抽检和查重结果来看,采矿工 程专业的毕业论文(设计)质量还有较大的提升空间, 需要狠抓过程管理,执行中期检查制度,从而进一步 提高学生的科研能力和论文写作能力。

毕业论文(设计)是采矿工程专业本科生最后的 实践性教学环节,时间长、任务重、要求高,是本科生 知识水平、实践能力、创新精神的综合运用和集中展 现,能进一步培养本科生运用所学知识独立思考和分 析、解决问题的能力。现行的人才培养体系通常将毕 业实习和毕业论文(设计)安排在第 8学期,而为了提 高毕业论文(设计)质量,可以考虑将毕业论文(设计) 指导提前一个学期,从第 7学期开始着手安排毕业论 文(设计)的选题和指导工作。同时,在新生入校之后, 就可以鼓励他们做好规划,积极参与教研室教师的科 研课题,以及全国大学生节能减排社会实践与科技竞 赛、全国高等学校采矿工程专业学生实践作品大赛、 全国“挑战杯 ”大学生课外学术科技作品竞赛、全国 “互联网+”大学生创新创业大赛等学科竞赛和大学生 创新创业训练项目,让学生通过这些活动,涵养自己 的学术眼光,培养自己的实践能力和创新精神,形成 自己的研究成果。进入毕业论文(设计)环节之后,教 师要把毕业论文(设计)当成最后一次总检验,选题要 结合实习矿山的实际,尽量一人一题,以便训练本科 生的综合性技能,培养其独立工作的能力。对于专题部分的内容,要鼓励本科生多读文献,勤于思考、善于 总结,尽可能提出自己的见解,培养自己的科研精神。 为了确保指导质量,可以由师生共同撰写指导日志。 同时,校院两级也要督导到位,严格执行,凡查重和答 辩不合格的学生,不予毕业。只有这样齐抓共管,时时 考查,才能在师生的共同努力下,准确把握每位学生 毕业论文(设计)环节中的弱项,提高毕业论文(设计) 的完成质量,提升学生的实践创新能力。

(三)加强交流合作,开阔本科生的国际视野

我校采矿工程专业聚焦国家战略资源和江西省 优势资源绿色高效开发领域,适应国家经济社会对外 开放的要求,主动服务国家对外开放战略,积极推进 与加拿大劳伦森大学联合培养的“2+2”项目和“4+0” 项目;以国家“一带一路”倡议为契机,从 2019年开始 招收矿业工程国际留学生。通过“引进来 ”和“走出去 ” 两种途径,已建立包括本、硕、博的完整的人才培养体 系。但是,该体系受多种因素的影响和制约,遇到的困 难越来越多,面临的挑战也越来越大。

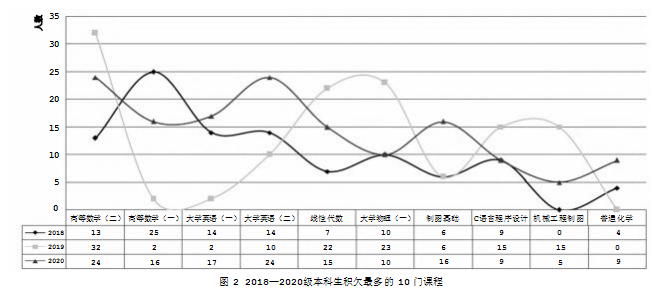

在全球化的竞争中,具有国际视野的人才,要有 国际化的意识和胸怀,能深度参与国际合作与全球治 理。这就对采矿工程专业毕业生运用英语进行专业领 域内的交流沟通能力提出了较高的要求。如图 2所 示,从 2018—2020级本科生的积欠课程统计数据来 看,采矿工程专业本科生的英语基础相对薄弱,需要 更丰富的课堂形式和更有吸引力的课堂内容来夯实 学生的英语基础,提升学生的英语运用能力。

具有国际视野是采矿工程专业的人才培养目标, 而本科专业建设是培养合格国际化人才的有效途径[9]。 一方面,教师要推荐和鼓励学生经常使用学校图书馆 的外文数据库,阅读外文文献,并适当增设科技外文 文献导读课程,同时鼓励有条件的学生到国外就读、游 学、参会。另一方面,促进师资国际化,高校要积极引 进境外优质教育资源,聘请外籍教师,进行全英文教 学。同时,选拔青年教师赴国外高校访学交流,开阔教 师的国际视野,并且在其归国之后,鼓励他们开展双 语教学或全英文教学。

要想培养具有开阔国际视野的新时代人才,还要 积极借鉴国外高校的课程设置和人才培养方案,使课 程向国际化方向靠拢。采矿工程专业在办学过程中, 可以借鉴中外合作办学方向的课程设置,鼓励英语基 础好的学生在学有余力的情况下,把中加班的 ESL英 语和采矿工程专业课程,尤其是线上课程当成一个窗 口,借此了解采矿工程专业国际人才培养目标、专业演进进程和矿业行业的国际发展趋势与前沿、生产 实际、就业需求,以此培养学生的国际化意识,开阔学 生的国际化视野,涵养学生的国际化眼光。

采矿工程专业要充分利用现有国际班与国外大学 的合作优势,创新合作模式,开展海外游学、海外实习、夏(冬)令营等活动,鼓励学生赴海外留学,进一步加强 国际交流与合作,提高合作层次,拓展新的合作对象和 合作项目,拓宽学生获得海外经历渠道,开阔学生的全 球视野,提升国际竞争力,逐步推进师资队伍国际化和 人才培养国际化,进而实现高质量跨越式发展。

三、结语

人才培养模式改革是一个动态、持续的过程,需 要与时俱进。近年来,随着产业结构的调整,采矿工程 专业毕业生的就业率和就业满意度都明显下降,面临 升级挑战[10]。社会需求的这种变化趋势,倒逼采矿工程 优化专业结构,改革人才培养模式。

基于本科生学业表现的统计数据反观人才培养 模式改革,采矿工程专业应当以学生为中心,把学生 的学业表现作为人才培养模式改革的出发点和落脚 点,将专业课程的设置和优化作为人才培养模式改革 的基点。具体而言,要以新生教育为切入点,加强专业 宣传与引导,提升大一新生的专业满意度,降低大一 新生转专业的比例,帮助大一新生更好地适应大学的 学习和生活;在专业培养过程中,要以学生全面发展 为目标,五育并举,更加重视过程管理,狠抓四大实习 和六大课程建设的质量,重视学生实践创新能力的培 养;加强中外合作交流,建设国际化的课程体系,组建 国际化的师资力量,涵养学生的国际眼光。

采矿工程专业要想在守成中发展,实现专业结构 的优化升级,提升人才培养的质量,还有许多细节需 要反复构设和实践。在制定四年一贯制的人才培养 方案之前,应该充分调研,将用人单位满意度和需求 变化纳入考量的范畴;统筹通识教育和专业教育之间 的学分关系,找到最佳的切合点;创新现行的课程评价和监督体系。当然,这些问题都有待采矿工程专业 教师在今后的办学过程中,进一步去发现、探索、调 整和实践。

参考文献:

[1]江西理工大学“双一流 ”建设 2019年度评估报告[EB/OL].(2020-01-26)[2023-03-03].https://xkc.jxust.edu.cn/info/1069/1288.htm.

[2]粪放.大一和大四:影响本科教学质量的两个关键阶段[J].中国大 学教学,2010(6):17-20.

[3]李晨,何延岩.大类招生模式下学生专业选择的行为分析[J].高教 探索,2015(1):106-111.

[4]盛建龙,叶义成,刘晓云,等.基于新工科的采矿工程专业创新人 才培养模式初探:以武汉科技大学为例[J].高等工程教育研究,2018(5):83-87.

[5]王石,王玉杰,钟文,等.工程教育认证背景下采矿工程专业毕业 实习教学改革探索[J].高教学刊,2021(11):84-87.

[6]邬金,徐帅,李元辉.面向国际化的采矿工程专业英语教学改革研 究[J].中国矿业,2017.26(4):1-6.

[7]何满潮,朱国龙.“十三五 ”矿业工程发展战略研究[J].煤炭工程,2016.48(1):169-173.

[8]谢和平,苗鸿雁,周宏伟.我国矿业学科“十四五”发展战略研究[J].中国科学基金,2021.35(6):856-863.

[9]陈俣秀,罗茂华,刘媛媛.对依托专业建设培养学生国际视野的思 考[J].教育教学论坛,2022.(15):17-20.

[10]郭娇,王伯庆.工程教育本科专业社会需求发展趋势分析:基于 中国大学生就业数据的实证研究[J].高等工程教育研究,2017(5):46-52.71.

通讯作者:刘锦平(1974— ),男,副教授,博士。研究方向:金属材 料制备与加工。(E-mail:liujinping@jxust.edu.cn)。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/69312.html