摘要:跨学科学习要求教师重新梳理课程内容,整合多学科知识打造一个集语言建构、思维发展、审美鉴赏、文化理解于一体的学习环境。跨学科教学要通过拓展学习任务实现多学科知识的整合和有效衔接,本文以《醉翁亭记》为例,探索基于学习任务群的初中语文跨学科学习的教学策略。

关键词:跨学科学习,教学活动,教学策略,有效评价

作为拓展型学习任务群,跨学科学习的目的在于整合多学科知识,拓宽语文学习空间,提高学生对语言文字的运用能力,提升其语文素养。跨学科学习要以拓展型学习任务为手段,以新课标为导向,创设教学过程,利用跨学科教学调动学生学习的积极性、主动性,引导学生积极参与到有深度、有广度、有厚度的教学活动之中。

一、基于学习任务群,设置跨学科的教学活动

跨学科学习的目的是运用其他学科的知识,渗透、补充到语文学科的教学中,丰富语文教学的内容,拓宽学生学习语文的思路。语文教师应改变单打独斗的教学方法,结合语文课程的内容,与其他学科教师加强沟通,为学生的跨学科学习提供资源、指明方向,引导学生主动参与跨学科学习的整个实践过程。现行语文教材的选文皆文质兼美,适合学生学习,特别是在经典课文教学中,教师可以基于课文创作的时代背景,根据课文内容以及作者所表达的情感,设置完整的教学活动预案,帮助学生在活动中愉快地学习语文。

例如,《醉翁亭记》是一篇文言文,其文字优美、内涵丰富,教师可以设置三个教学环节:一是引导学生完成调研报告,做好课前预习;二是引导学生运用调研内容,学习课文;三是开展课外活动,帮助学生巩固和拓展所学知识。具体预案如下:

开展班级书画展,主题是“读《醉翁亭记》,画心中‘乐’图”。

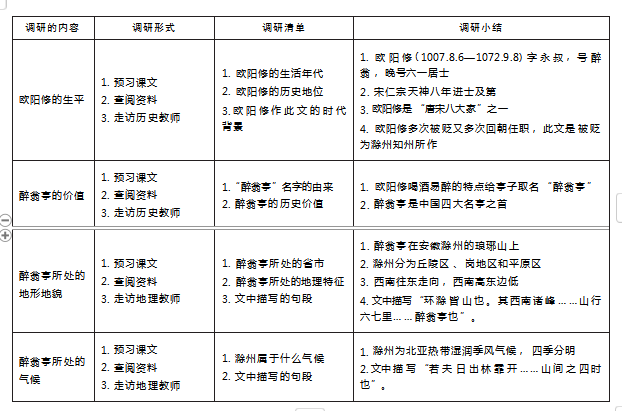

“跨学科活动一”的目的是让学生在完成调研报告单的过程中,查看相关资料、走访地理、历史等相关教师,弄清滁州的地形地貌和气候特点所形成的琅琊山风景;了解“庆历新政”的时代背景;明晰欧阳修的生平以及《醉翁亭记》所表达的情感。学生在“跨学科活动一”中,对课文内容进行整体感知。在交流调研报告时,师生相互补充、探讨,为精读课文打下坚实的基础,由此完成的调研报告如下:

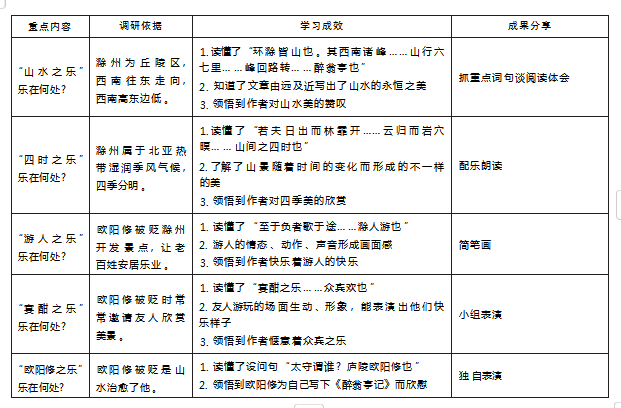

“跨学科活动二”中,教师引导学生联系调研报告,结合课文读懂作者的“乐”从何而来,他是怎样表达心中的“乐”,以及读完这些“乐”后会产生怎样的画面感?解答这些问题需要学生读懂课文中的语言文字,学习作者的表达方法,领悟作者所表达的情感,这个过程是整个学习活动的重要环节。学生自主学习、相互分享、共同交流。有些同学谈阅读体会,分享“山水之乐”。他们依据滁州是丘陵地区,从远处看到的山不陡峭,线条蜿蜒曲折,所以文中写“环滁皆山也。其西南诸峰……”;依据滁州气候温和,四季分明,日照充足,所以琅琊山上才会“林壑尤美”;通过“山行六七里”理解了用数字具体描写山道之长的写作方式;通过“潺潺”这一拟声词感受到水的流动美;通过“翼”字看到文章描绘的醉翁亭如同一只大鸟站立在泉水之上,展开翼翅跃跃欲飞,并感悟到醉翁亭的灵动之美。还有同学联系前后文分享自己的体会:潺潺的泉水引导着欧阳修沿着六七里的山道漫步,欣赏着远处的林壑,赞叹着近处的泉水,仰望临泉的醉翁亭,这是多么美的地方呀!有些同学用感情朗读“四时之乐”,他们选用音乐教师推荐的古筝《世外桃源》做背景音乐,读到“若夫日出而林霏开”时声调上扬,读到“云归而岩穴暝”时声音下抑,读到“晦明变化者,山间之朝暮也”时语速加快,读到“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”时语调轻柔……抑扬顿挫的朗读让人身临其境。有些同学用电脑绘画搭配现场演绎分享游人之乐,画面中有来来往往的行人穿梭在山道之中,有唱歌的负者、有休息的老者、有牵着大人手的孩童,这是多么欢快的画面啊!有几个同学表演宴酣之乐,下棋的、划拳的、大声畅谈的、投壶的、举杯畅饮的,这是多么惬意的场景啊!同学们在分享中完成了“跨学科活动二”。

学生读完课文后,进入“跨学科活动三”的环节,教师开展班级书画展,以“读《醉翁亭记》,画心中‘乐’图”为主题。开展书画展之前,语文教师要与本班美术教师沟通,一是请美术教师指导学生依文绘画的技巧;二是邀请美术教师共同制订画展方案,其目的是既要加深学生对课文的理解,同时丰富学生课外生活。避免语文学科教学的单一性,打破学科壁垒,让不同学科内容互相渗透、互相补充、互相促进,以提高学生的阅读能力和核心素养,并促进学生的终身发展。

二、基于学习任务群,探索跨学科教学策略

1.跨学科创设情境,激活语文课堂

语文课程内容综合性较高,涉及历史、地理、政治等学科知识,教师应树立跨学科思维,整合多学科知识,创设情境来激活语文课堂。教师在创设情境时,一要符合文本内容,二要符合学生的兴趣爱好,三要适合学生价值观的取向。例如,《醉翁亭记》一文在九年级上册第三单元中,该单元收录

的诗文特点是借景抒情,抒发作者的政治情怀以及志趣抱负。对于初中生来说,他们对欧阳修是陌生的,对琅琊山的山水之美是陌生的,对欧阳修表达的情怀更是陌生的。这就要求教师跨学科创设情境,激活课堂气氛,引导学生走进文本,走近作者,感悟作者的情怀。例如,在《醉翁亭记》教学中,教师可以跨书法学科创设情境。新课导入时,教师在优美的音乐声中播放苏轼的两篇书法作品,一篇是《醉翁亭记》的草书,另一篇是《醉翁亭记》的楷书,当看到苏轼两种文体的书法,读着同一篇《醉翁亭记》时,学生会想:是什么样的文章值得北宋的大文学家苏轼去书写两次并流传至今呢?这个小环节能够很快激发学生读书的意愿。再如,读到“四时之乐”这个片段时,教师跨美术学科创设情境,课堂上展示美术教师画的一幅简笔画,让学生将文中的词句填写到与画对应的位置,学生分别将“山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也”写在泉水由上而下流淌的画面上;将“日出而林霏开”写在画中的太阳处;将“水落而石出”写在泉水的石头上……学生在阅读文章时产生画面感,在图画中搜寻课文是怎么用文字来描写的,语文教师借用美术教师的作品营造了图文并茂的影像感,引导学生理解文本。在学习语文的同时,学生提升审美能力,拓宽学习方法,教师也能够丰富课堂内容,让跨学科学习背景下的语文课堂更加灵动和厚实,形成了多元一体的语文课堂。

2.跨学科整合学习方法,活跃语文课堂

初中共开设13门课程,包括语文、数学、英语、政治、历史、地理、音乐、体育、美术等,每门课程的侧重点不同、学习的内容不同,但学习方式和方法都值得语文学科借鉴。如数学学科有知识的连贯性,道德与法治学科注重人文思想品质,英语学科注重口语交流,综合实践学科注重培养动手操作能力等。语文教师可以结合各个学科的教学方法,引导学生学习语文。以《醉翁亭记》一文的朗读教学为例。教师可以借用英语学科口语交流的方式引导学生朗读课文。例如,教师采用提问式朗读法,教师提问:“什么是‘山水之乐’?”学生读:“环滁皆山也……醉翁亭也。”教师接着问:“什么是‘四时之乐’?”学生读:“若夫日出而林霏开……而乐亦无穷也。”师生在问答式交流中以一种愉悦的心情朗读课文。再如,教师还可以借用数学学科中思维导图的方式引导学生阅读课文。《醉翁亭记》课后“思考探究”第一题为:说说第一段是如何由远及近,一步一步推出醉翁亭的,体会这样描写的效果。完成这一题时,教师可以采用思维导图的方式画出线路图,学生很快能知道远处是“林壑尤美的琅琊山也”,近处是“山行六七里都是水声潺潺,酿泉也”,身旁是“峰回路转…醉翁亭也”,如此一来,文章条理分明,学生体会到作者由远及近的观察顺序、移步写景的方式。除此之外,教师还可以借用体育学科中闯关的方式引导学生学习语文。《醉翁亭记》课后“思考探究”第一题还要求学生“朗读并背诵课文”,虽然该文中以短语见长,读起来朗朗上口,但如果对文言文死记硬背,学生也容易产生抵触情绪。教师可以把课文按“五乐”分为五个部分,分别设置五个关卡,每背诵一“乐”就视作闯一个关卡,每闯一个关卡可得到一个积分。学生满5个积分,教师就能满足学生的一个心愿,如调换一次座位,全班表扬一次,参加想去的社团活动等。这些跨学科教学方法和方式活跃了语文课堂,让语文课堂成为学生充分交流的场所,调动了学生当朗读者的意愿,这样的语文课才会生机勃勃,大放异彩。

3.跨学科融合资源,引领学生价值取向

《醉翁亭记》是欧阳修在“庆历新政”被贬到滁州做太守时所作,被贬之人通常产生郁闷、失意之感,但《醉翁亭记》通篇只表现出欧阳修的快乐和欢喜。联系该单元学习提示,教师让学生结合《道德与法制》课和《心理与健康》课,并结合课文思考,欧阳修怎么会有如此心境?其实文中也有欧阳修描写失落之处,例如,文中欧阳修说自己是个醉翁,醉翁的意思是“喝醉酒的老人”,但当时的欧阳修才30多岁,这是一种自嘲的方式。但是他不封闭自我,能走出家门,走进大自然。教师可以结合《心理与健康》来引导学生理解,当一个人失意时,可以去旅游、可以找朋友聊天,让山水治愈心情,让朋友温暖受伤的心,所以文中说“醉翁之意不在酒……得之心而寓之酒也”;《醉翁亭记》全文突出了一个“乐”字,教师可以结合《道德与法治》教导学生,一个人无论在哪里,无论做什么工作,只要能为他人服务就能得到快乐,就有社会价值。欧阳修在滁州担任太守时,改革吏治、兴利除弊,让当地的老百姓过上了幸福生活,所以文中才有“负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也”,这才是文章的主旨所在—“寄情山水,与民同乐”。该单元中的《岳阳楼记》同样体现出了人生价值取向—“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

三、基于学习任务群,探究跨学科教学评价

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在课堂教学评价建议中提出:“教师应树立‘教—学—评’一体化的意识。”一体化是指在教学过程中,教、学、评缺一不可,评价要贯穿于各个教学环节。评价的方式有很多:有书面评价(调查式、问卷式,作业批改式)、口头评价(鼓励和批评)、肢体语言评价(掌声和点赞)等。课堂教学一般以口头评价和肢体语言评价为主,评价对象主要是教师、学生和教学过程。

在对学生的评价中,由于学生是课堂教学的主体,所以对学生的评价要适时、准确、全面,要评价其学习的参与度、学习的兴趣以及学习成效。例如,《醉翁亭记》一文以完成调研报告的任务促使学生预习课文,学生很感兴趣,教师检查预习情况时,发现完成率高达100%,教师提出表扬,并希望大家继续保持这种学习精神。从学生的学习成果分享中,教师观察到学生对课文的理解较为深刻。无论是谈阅读体会还是感情朗读,无论是小组合作表演还是一人独自表演,都能赢得大家的掌声和点赞。

对于教师的评价则主要体现于学生在课堂教学中的表现以及教学目标的完成度。对于《醉翁亭记》课文教学过程的评价,教师可以将其分为三个部分:一是评价跨学科学习的必需性,二是评价跨学科学习的难易度,三是评价跨学科学习的实效性。通过评价,教师得出结论:跨学科学习不能丢失语文教学之根本,不能削弱语文课堂主阵地,不能把语文课上成游戏课、历史课,等等;跨学科学习是整合多学科知识,拓宽学习思路,激发学生学习兴趣,丰富学习内容的有效方式。

综上所述,初中语文跨学科学习应以语文课程为中心,以学习任务群为导向,教师将各学科教学方法整合起来,打造一个综合性、高效化的学习环境,为学生发展核心素养提供助力。

参考文献

[1]义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:23

[2]张小燕.基于项目式学习探索初中语文跨学科教学—以《醉翁亭记》为例[J].中学语文,2023(29):109-110.

[3]李泽晖.基于项目式学习的语文学习任务群设计[J].教师教育论坛,2022,35(12):43-45.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/80417.html