SCI论文(www.lunwensci.com)

[摘要]《义务教育课程方案(2022年版)》中倡导,设立跨学科主题学习活动,强化课程协同育人功能。基于生活逻辑的跨学科主题学习要基于学生生活中的真实问题确定学习主题,整合学习目标和重构学习内容,通过不断进阶的任务派送的方式,整合不同学科的思维方法和理论知识,从而帮助学生发现、分析、解决生活中的真实问题,将其内化为带得走的素养。

[关键词]生活逻辑,跨学科,主题学习,任务派送

《义务教育课程方案(2022年版)》中提出:“注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力。开展跨学科主题教学,强化课程协同育人功能。”作为培育核心素养的重要途径,跨学科主题学习的提出,体现了新课标关注课程综合性和实践性改革的新导向。在新时代新课程改革背景下,如何高质量地开展跨学科主题学习,需要一线教师关注并实践深耕。

一、生活逻辑是跨学科主题学习的起点

陶行知先生提出了生活教育理论,指出生活教育是给生活以教育,用生活来教育,为生活向前向上的需要而教育。他认为教育只有通过生活才能发生力量而成为真正的教育。美国教育学家杜威曾提出:“教育是生活的必需。”其认为教育必须依赖于生活并改善现实生活,通过教育来使儿童获得更好的发展,具备构建美好生活的知识和能力。杜威还指出,真正的综合学习必然是建立起学科与生活的内在联系的学习。

“跨学科”一词并非先验存在,最早由哥伦比亚大学伍德沃斯教授于1926年提出,“指超越一个已知学科的边界而进行的涉及两个或两个以上学科的实践活动。”20世纪80年代,“跨学科”概念传入我国,学者张华提出,“跨学科既是一种知识与生活、科学与人文等不同学科领域之间彼此融合的价值追求与时代精神,又是一种强调互动建构、合作探究知识的学科研究的知识论与方法论。”

跨学科主题学习强调引导学生关注、解决生活中的真实问题。基于学生的真实生活,以生活逻辑为起点展开跨学科主题学习,能够引导学生关注现实,提高学生的学习积极性。教学设计和学习任务要基于学生成长这一主线,贴近学生的现实生活,按照生活逻辑将学科知识组织起来。培养学生获得可迁移的知识,用旧知识探索新知识,形成对真实问题的多维度的全面理解。通过发挥课程协同育人功能,培养学生的核心素养。现实生活中真实问题的复杂程度,单凭一个学科领域的知识技能通常难以解决,而基于共同学习主题的跨学科协同学习,有助于学生将其他学科知识作为学生学习新知的梯子,将新知和旧知联系起来,在头脑中建构知识。

二、基于生活逻辑的跨学科主题学习设计

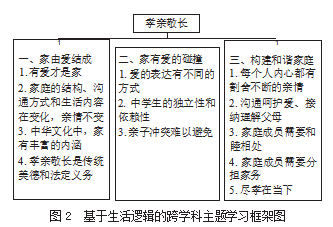

以“孝亲敬长”主题学习为例,探索基于生活逻辑的跨学科主题学习的实践路径。

(一)如何确定基于生活逻辑跨学科学习的主题

跨学科主题的确定需要考虑两方面的问题:1.学习主题源于学生生活中的真实问题;2.不同学科有共同的学习内容和学习目标。

“孝亲敬长”这一跨学科主题,源于青春期的孩子所面临的现实亲子关系问题,选择这一主题进行学习能够帮助学生更好地与父母沟通和处理现阶段的家庭关系。由于青春期特殊的生理变化、心理特点以及学业与生活的压力,初中学生一方面希望得到父母的呵护关爱,享受家庭的亲情,另一方面又容易与父母产生矛盾冲突,与父母沟通较少、不愿意主动沟通甚至表现为自我封闭。由于工作忙碌、生活压力大以及对青春期孩子成长的认知不足等,父母与孩子的沟通交流,多为学习成绩的询问和在校表现的关注等。因此,在亲子关系上,呈现出初中学生不理解父母的关爱之情,不认同父母的表达方式,不能体谅和理解父母的苦衷以及不能体会父母的养育之恩等特点。对于“孝”文化认同程度低,在意识和行动上缺乏相应的教育与引导。“孝亲敬长”这一跨学科主题能够帮助学生和家长之间建立起有效沟通和良性互动的桥梁。

“孝亲敬长”这一跨学科主题,可以有效整合道德与法治学科和语文学科的教学资源,更好地达成学习目标。道德与法治学科和语文学科的内容都具有典型的人文性特征,以“孝亲敬长”这一主题来看,七年级上册语文教材中有五篇反映孝敬父母、感恩父母、体味亲情方面的文章,与七年级道德与法治教材中第七课亲情之爱的学习主题一致。为了更好地达成学习目标,不同的学科通过相互配合,可以实现融合共生,协同育人。

“孝亲敬长”这一跨学科主题在学习目标和学习内容上,存在学科共性和个性。道德与法治学科更加注重从真实的生活情境角度进行道德教育,强化学生的道德体验和道德实践,引导学生正确认识自己以及个人与家庭、社会、国家的关系,指向道德修养、健全人格和责任意识的培养。语文学科更加注重品味语言文字,欣赏篇章布局,体会情感哲思,指向文化自信、语言运用和审美创造的培养。在具体的学习内容和路径方面,道德与法治学科更加注重以学生的真实生活为基础,结合生活中发生的分歧和冲突,主动探寻化解方法,用行动表达亲情之爱。语文学科则更注重培养学生文学素养,从文学手法和情感的渲染等层面认识亲情。

(二)如何重构基于生活逻辑的跨学科主题学习的内容

1.坚持素养导向,科学整合教学内容

核心素养的培育是教学活动的出发点和落脚点。教师要根据学生年龄特征和学段特点科学地设计切实可操作的目标。在整合教学资料的过程中,也应立足核心素养,本学段道法学科要培养的核心素养有:感念长辈关爱之情,能够以感恩的心与父母和长辈沟通,能够为父母分忧解难。能够清楚表达自己的感受和见解,善于倾听他人的意见,自我改进。自觉分担家庭责任,具有较强的责任感。

“孝亲敬长”这一主题位于道法学科七年级上册第七课,框题的知识线索比较明确,但在内容的安排方面可以基于生活逻辑进行重构。基于生活逻辑的线条为“家由爱而结成—家中有爱的碰撞—学会亲子沟通—构建和谐家庭”。在整合过程中可以尝试做如下设计:

2.丰富实践体验,灵活设计实践活动

教学要与活动相结合,实现隐性课程和显性课程的协同配合。通过设计丰富的活动,通过体验式、项目式的学习活动,让学生在参与、探究、讨论的过程中不断提高价值辨析能力,学以致用,知行合一。

本学习主题可以设计的活动,如与家人聊聊“我的家里事儿”,感受不同的家庭生活样态,体会家庭的意义和功能;在“谈家风、立家规”的过程中对古今家规制定的方式和内容等对比,体会不同的家庭生活时态,全面、辩证看待亲情之爱。了解矛盾的成因,主动探寻化解的方法,体悟亲情之爱的表达和呵护。父母和孩子要共同努力,承担家庭责任,用行动表达亲情之爱,即家人间需要和睦相处、分担家务、良好心态面对家庭变化,感受并传承孝亲敬长的传统美德,履行法定义务。

三、设计跨学科主题学习的整合方式

明确了跨学科学习的主题以及学情后,进一步确定主题内容以及学科间的整合方式。秉承贴近学生、贴近生活的教学原则,结合具体学情设计多元化的任务派送,通过任务派送帮助学生达成相应的学习目标。

【任务派送1】阅读对比

通过语文学科的学习,查阅收集关于孝亲敬长、与“孝”有关的家规、家训。学生切身感受孝亲敬长是中华民族传统美德,坚定文化自信。通过我与父母“谈家风、立家规”活动,对比古今家风、家规的形成方式和内容的变化。目的是通过语文学科的学习,了解中华优秀传统文化中关于家规、家训、美德故事等。通过道德与法治学科的学习,引导学生认识到,随着经济发展和社会变迁,在我与父母立家规的实践中感受对比古今家庭氛围的变化和家庭关系的变化。

给学生设计层级逐渐递进的学习任务,搭好梯子,引导学生从旁观者到主角的身份转变,解决自己生活中的真问题。

【任务派送2】体会辨析

任务一:语文课在文章《散步》的学习中,解决了“大路与小路”的探究分析,你的选择是什么?简述理由。

任务二:在你的家庭生活中,是否经历过类似“大路与小路”的分歧?最终是怎样解决的?

任务三:你的家里目前还有什么分歧待解决吗?怎样的处理方式你认为更有利于化解分歧。

通过发现问题,探寻方法,回归生活处理自己与父母的关系问题。如从生活小事的分歧,到由学习引发的家庭矛盾,分析矛盾成因,引导学生主动探究,亲情之爱的表达和呵护需要父母和孩子共同努力。

【任务派送3】互动表达

“孝亲敬老月”海报征集活动

听——成长的声音:听父母谈孕育生命、抚养子女的艰辛与快乐,了解自己成长过程中的故事。

看——岁月的痕迹:找出父母年轻时和近期的生活照,从对比中触摸岁月的痕迹。

忆——关爱的点滴:回忆生活中长辈对自己点点滴滴的关爱,用心体会,心怀感激。

做——真情的回报:为家庭做一件事,感受父母的辛劳;与家人聊一次天,增进长幼间的情感;给长辈送一份祝福,表达美好的心意。

通过“孝亲敬老月”活动海报征集活动,从听—看—忆—做,由浅入深,推动学生从体味感受到行动实践。通过不同的任务派送设计,最终达到以知导行的目的,将“孝心”转化为“孝行”,传承孝亲敬长的传统美德,履行法定义务。

【任务派送4】认同践行

开展孝老爱亲月的系列活动

通过完整的活动设计,有序开展征文、作业、报告、慰问等活动,例如举行“亲情作文”征文活动,组织评比;开展有关“孝”主题的辩论赛;布置“爱心家庭作业”,做力所能及的孝亲之事;举办“中国孝文化”主题报告;到敬老院开展慰问活动。通过各种促进孝行的任务派送,从具体到抽象、由浅入深地促进学生建构思想政治道德观念。

学生在“阅读对比—体会辨析—互动表达—认同践行”这一进阶的任务派送中,从感知、了解孝到探讨、辩证分析孝最终在真实的生活中去践行对父母亲长的爱,实现了生活与知识的连接。

基于生活逻辑的跨学科主题学习是坚持引导学生以综合、全面的视角发现问题,鼓励学生跨学科学习,面对学习和生活中的真实问题时能够自主运用不同学科的思维方法和精神,采用观察、思考、创造、表达等方式积极应对。基于生活逻辑的跨学科主题学习,为学生培养和学科发展提供新的思路和参考,推动学生将所学的知识与技能等真正转化为能够帮助学生认识、理解和改造世界的工具,内化为带得走的素养。

参考文献:

[1]赵祥麟、王承绪编译.《杜威教育论著选》[M].上海:华东师范大学出版社,1981.

[2]孟璨.跨学科主题学习的何为与可为[J].基础教育课程,2022,11(6):4-9.

[3]张华.论理解本位跨学科学习[J].基础教育课程,2018(22):7-13.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>