SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过对2017年陕西高职院校专业设置与招生数据分析,发现陕西高职院校专业设置存在政府宏观指导不力,院校专业规划欠缺,专业结构与区域经济结构契合度较低,农林牧渔业类专业不能满足当地经济发展需求等机制性和结构性的矛盾。政府和高职院校应加强专业规划和调控,结合经济社会发展趋势和自身实际,优化专业结构,针对区域产业发展特点,形成特色专业,契合产业结构,调整专业招生规模。

关键词:高等职业教育;专业建设;专业结构;产业结构

专业建设是高职教育教学工作的核心。“高职教育因直接与职业技能相衔接,其发展的关键就是设置的专业能否为区域经济服务,以及能否与区域经济发展相适应”[1]。陕西高职院校如何主动适应区域经济社会发展需求,科学合理地设置专业布局和调整专业结构;如何根据区域产业结构的调整升级优化专业结构,培养产业发展需要的合格人才,是陕西教育主管部门和高职院校必须面对与思考的重要问题。

一陕西省高职院校专业结构特点

2017年,陕西省独立设置高职院校39所,其中公办30所,民办9所。本研究以30所公办高职院校为调查对象。被调查的30所高职院校的专业覆盖了19个专业大类、78个专业类、268个专业;共设置了918个专业,校均31个;计划招生73203人,校均2440人,专业平均80人①。

陕西省高职院校专业结构具有以下特点:

1.各院校专业分布相对分散。被调查的30所高职院校平均每校设置8个专业大类,18个专业类,31个专业;平均每个专业大类下设2.3个专业类,3.7个专业;平均每个专业类下设1.7个专业,专业分布相对分散。如杨凌职业技术学院招生的65个专业分布在15个专业大类、39个专业类;宝鸡职业技术学院招生的46个专业分布在11个专业大类、31个专业类。

2.全省招生专业和人数集中于7个专业大类。被调查的30所高职院校在财经商贸、装备制造、交通运输、医药卫生、土木建筑、电子信息、教育与体育等7个大类的159个专业,共招生59149人,分别占招生专业和招生总数的59.33%、80.79%。

3.“冷”、“热”专业计划招生数量相差悬殊。计划招生人数超过1000人的“热”门专业有会计、学前教育、护理、电子商务、机电一体化技术、物流管理、工程造价、汽车检测与维修技术、建筑工程技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、财务管理、计算机应用技术、市场营销等共14个,占招生专业总数的5.2%,计划招生26556人,占计划招生总数的36.28%,平均每个专业计划招生1897人。计划招生人数不足50人的“冷”门专业共67个,占招生专业总数的25%,计划招生2348人,占招生计划总数的3.21%,平均每个专业招生35人。

4.专业覆盖率低。平均专业覆盖率为35.83%;只有土木建筑、生物与化工、交通运输、电子信息、旅游等5个大类专业覆盖率超过了50%;财经商贸和装备制造大类专业覆盖率分别为48.9%、46.15%;最低的轻工纺织大类只有6.25%;其余的介于20-40%之间。

二 陕西高职院校专业设置存在的问题

“地方高职院校不能走综合性、学术性发展道路,而应该从区域实际出发,适应区域经济和社会发展的特点和要求”[2]。从陕西高职院校专业结构和经济发展契合度来看,高职院校专业设置存在一些机制性和结构性的问题和矛盾。

(一)政府宏观指导、调控不力

政府对高职院校专业设置的宏观指导与调控不力,没有根据区域产业结构和就业结构制定科学的高职专业结构布局总体规划,对产业结构转型中的新兴专业缺乏关注和政策引导,对严重饱和的专业缺乏预警和控制。导致各高职院校各自为政,盲目扩张专业,专业设置与行业、企业、岗位需求脱节。

(二)高职院校专业设置缺乏整体规划

高职院校没有根据各自的办学条件和专业与教学优势,制定与区域产业(行业)对接的专业建设规划。

一方面,片面理解“需求导向”,只要目前市场需求大,好招生,好就业的专业,不论自己是否具备条件,都要“创造”条件创设。而对于产业结构调整中出现的新兴专业,因为缺乏前瞻性研究,自然也少有学校问津。这样造成专业趋同现象严重,会计、建筑工程技术、电子商务、物流管理、工程造价等8个专业重复率超过了50%。研究表明,我国就业结构调整滞后于产业结构5年[3],陕西高校学科专业结构适应产业结构调整的时滞为7年[4]。需求导向下的专业结构看似门类齐全,市场前景光明,但实质上培养的人才是滞后于市场发展需求的。

另一方面,忽视学校原有行业背景、学科专业优势,强调专业大类覆盖率,片面追求“大而全”,设置的专业多而分散,专业大类跨度大。这样不但使原有的专业特色和行业背景不再明显,发展重点不突出,而且不利于专业群建设和专业资源共享。

(三)专业结构与经济结构契合度较低

1.专业结构与产业结构。

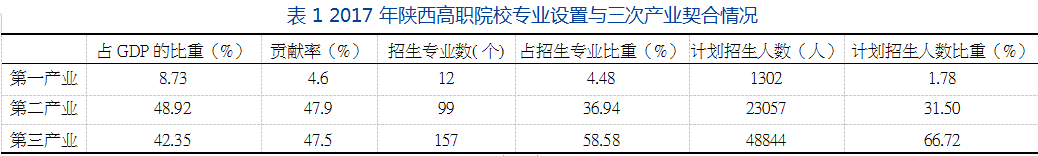

“产业结构不断升级要求高职教育专业设置与之相适应,否则由专业设置引起的社会就业结构就会与产业结构之间存在错位”[5]。从表1数据来看,陕西省高职院校专业结构与经济结构契合度较低。无论是相对于三次产业占GDP的比重、还是三次产业的贡献率②,高职专业设置和计划招生人数均偏向第三产业,面向第一、二产业的专业设置和计划招生人数明显不足。

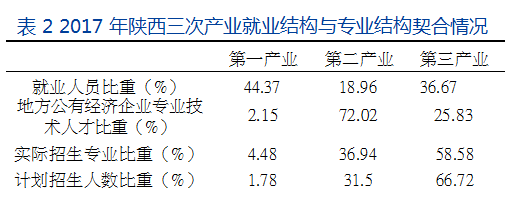

2.专业结构与就业结构

从表2数据来看,相对于三次产业就业人员比重,陕西省高职专业设置和计划招生人数均偏向第三产业,面向第一产业的专业设置和计划招生人数明显不足,面向第二产业的专业设置和计划招生人地方公有经济企业专业技

术人才比重数似乎偏多!但是从地方公有经济企业专业技术人才所占比重来看,第二产业高达72.02%,也就意味着第二产业就业人员学历层次较高,专业技术人才比例较大。因此,相对于地方公有经济企业专业技术人才所占比重,面向第二产业的专业设置和计划招生人数明显不足。

(二) 高职院校专业设置缺乏整体规划

高职院校没有根据各自的办学条件和专业与教学优势,制定与区域产业(行业)对接的专业建设规划。

一方面,片面理解“需求导向”,只要目前市场需求大,好招生,好就业的专业,不论自己是否具备条件,都要“创造”条件创设。而对于产业结构调整中出现的新兴专业,因为缺乏前瞻性研究,自然也少有学校问津。这样造成专业趋同现象严重, 会计、建筑工程技术、电子商务、物流管理、工程造价等 8 个专业重复率超过了 50%。研究表明,我国就业结构调整滞后于产业结构 5 年 [3],陕西高校学科专业结构适应产业结构调整的时滞为 7 年 [4]。需求导向下的专业结构看似门类齐全,市场前景光明,但实质上培养的人才是滞后于市场发展需求的。

另一方面,忽视学校原有行业背景、学科专业优势,强调专业大类覆盖率,片面追求“大而全”,设置的专业多而分散,专业大类跨度大。这样不但使原有的专业特色和行业背景不再明显,发展重点不突出,而且不利于专业群建设和专业资源共享。

(三) 专业结构与经济结构契合度较低

1.专业结构与产业结构。

“产业结构不断升级要求高职教育专业设置与之相适应,否则由专业设置引起的社会就业结构就会与产业结构之间存在错位”[5]。从表 1 数据来看,陕西省高职院校专业结构与经济结构契合度较低。无论是相对于三次产业占 GDP 的比重、还是三次产业的贡献率②,高职专业设置和计划招生人数均偏向第三产业,面向第一、二产业的专业设置和计划招生人数明显不足。

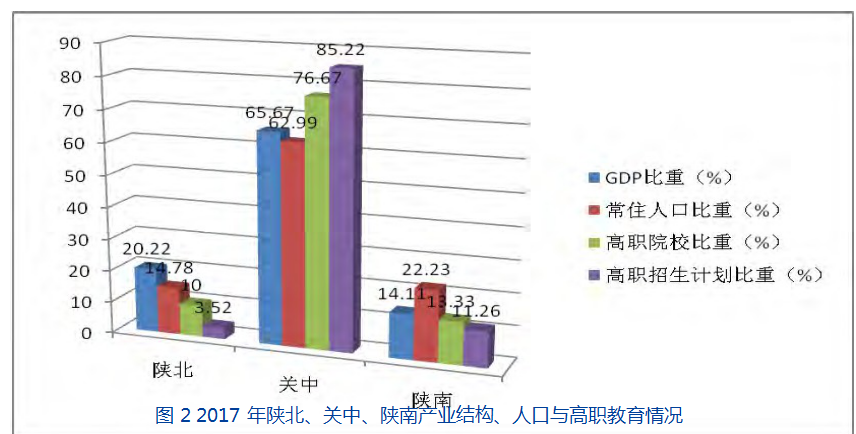

(四)专业设置与区域经济发展适应度不高

从图2数据来看,相对于GDP的比重和常住人口比重,陕北地区高职院校的数量和招生计划数严重不足;关中地区则显得过剩;陕南地区高职院校比重和招生计划比重稍低于GDP比重,却仅比常住人口比重的二分之一稍多一点。虽然高职院校在全省范围内招生,陕北、陕南学生完全可以到关中高职院校就读,但其便利性和经济性显然不如在本市学校就读。

(五)农林牧渔业类专业不能满足当地经济发展需求

陕西作为一个农业大省,在多年发展中形成了粮食、水果、畜产和蔬菜四大农业支柱产业。近年来,政府正在努力把茶叶、休闲农业发展成第五、六大农业支柱产业。中药材、桑蚕、烟草、水产养殖也是陕西的特色产业。根据2017年陕西省高职院校招生计划,仅有杨凌职业技术学院等7所院校开设了园艺技术、植物保护与检疫技术、农产品加工与质量检测等12个传统的农林牧渔类专业,总共招生1302人。显然,这些专业过于狭窄、陈旧,无法实现与中药材、桑蚕、烟草、水产养殖等特色产业和新兴的茶叶、休闲农业等产业对接,不能满足陕西现代农业发展的需要,也不能很好地为地方经济服务。

三 陕西省高职院校专业结构优化对策建议

(一)加强专业规划和调控

省政府教育主管部门要积极发挥在高职院校专业建设上的宏观调控和指导作用,根据区域产业结构和就业结构制定科学的高职专业结构布局总体规划,促进高职专业结构与区域产业结构的动态对接。完善信息发布和预警机制,定期发布本地区人才需求与专业信息,引导高职院校科学规划专业设置,避免重复设置。结合区域产业、行业、职业、岗位实际,完善细化专业设置标准,强化专业与职业、岗位的有效对接。建立健全专业评估、整改、退出机制和新兴专业、紧缺专业激励机制。

(二)结合经济社会发展趋势和自身实际,优化专业结构

高职院校应根据陕西经济社会发展趋势和政府高职专业结构布局总体规划,立足自身办学实际和目标定位,科学构建专业体系,努力实现专业结构与区域产业结构的动态对接[6]。

1.扩大、调整农科类专业。一方面,根据陕西6大农业支柱产业和特色产业发展需求,增设茶树栽培与茶叶加工、中草药栽培技术、蚕桑技术等相关专业。另一方面,结合区域风土人情、农业特色和现代农业产业链,改造传统专业。一是根据陕西农村经济发展实际,整合相关联专业设置新专业或拓宽原有专业口径。例如,整合酒店、餐饮、烹饪、养殖、果树、蔬菜等相关专业,设置旅游观光农业专业。二是丰富专业内涵,培养复合型人才。例如蚕桑技术可以扩展到桑树栽培、蚕丝加工与销售等领域。

2.围绕现代化工、汽车、航空航天与高端装备制造、新一代信息技术、新材料和现代医药等陕西六大新的支柱产业,合理增设新专业,开发新型特色专业。

3.严格管控社会需求不大,特别是第三产业的一些通用专业,以及供需基本平衡、布点过多的专业,如工商管理类、财会类等专业。

4.立足优势专业构建专业群。以优势、特色专业为核心,开发、建设与区域经济产业链相对接的相关专业,逐步形成以特色专业为龙头、相关专业为支撑的专业群。

(三)针对区域产业发展特点,形成特色专业

由于地理位置、自然资源、社会历史和发展程度不同,陕西分为关中、陕北和陕南3大经济区。三大经济区资源结构、产业结构特色鲜明,发展极不平衡[7]。

1.关中地区。全省四分之三的高职院校设在关中地区,招生人数占全省的85.22%,高职专业类别较多,但专业结构不尽合理。一方面是面向第一、二产业的专业和招生人数偏少,另一方面是与产业转型升级相关的高新技术产业的专业设置尚不能满足需求。关中地区高职院校一方面要在做强做大现有优势专业、特色专业的基础上,结合区域产业特点优化专业结构,特别是要针对产业转型升级中产生的新兴产业、高新技术产业等,大力发展现代农业、航空航天、生物化工、电子信息、新材料、新能源等高新技术产业和现代装备制造业对应的专业;另一方面,调整面向第三产业的专业结构,严控通用型专业,努力发展陕西独具特色和优势的物流、会展、文化、旅游等现代服务业相关专业。

2.陕北地区。陕北是陕西能源化工基地,煤炭、电力、油气和化工四大产业是其主要产业,同时畜牧业生产资源丰富,农业生产条件差。延安职业技术学院、榆林职业技术学院、神木职业技术学院开设了油气开采技术等5个石油天然气类专业,开设了石油化工技术等5个化工技术类专业,专业覆盖率分别达到83%和42%,形成了较完备的石油化工专业群,优势和特色已逐步显现。煤炭、电力和畜牧业类专业发展则比较薄弱——煤炭类开设了煤炭深加工与利用和煤矿开采技术2个专业,专业覆盖率为20%;电力技术类仅开设了发电厂及电力系统1个专业,专业覆盖率仅8%;畜牧业类仅开设了畜牧兽医和动物防疫与检等2个专业,专业覆盖率为14%。陕北三校需结合各自师资、资源、区位等优势,在进一步加强石油化工类专业的内涵建设的基础上,努力完善煤炭、电力和畜牧业类专业结构,积极发展与能源化工产业相关联的第三产业相关专业,形成契合陕北区域产业结构的体系合理、特色鲜明的专业和专业群。

3.陕南地区。陕南拥有水资源、生物资源、矿藏资源和旅游资源四大资源优势。陕南的汉中职业技术学院、陕西航空职业技术学院、商洛职业技术学院、安康职业技术学院等4校的专业设置主要集中在医药卫生、财经商贸、装备制造、土木建筑和电子信息等大类。陕南优势产业的水利、生物化工、能源动力与材料等大类没有招生专业,旅游大类仅有旅游管理、酒店管理2个专业,食品药品与粮食大类仅有食品质量与安全和食品检测技术2个专业。基于陕南地区的产业结构和发展策略,陕南4校应立足自身实际,以现有优势专业为依托,积极向水利、生物技术、药品制药、金属材料、旅游餐饮等专业类延伸,形成契合陕南区域产业结构的特色专业和专业群。

(四)契合产业结构,调整专业招生规模

1.考虑到专业结构调整滞后产业结构调整的实际,做好专业建设前瞻性研究,建立人才预测、预警机制,适度超前控制专业设置重复度较高、人才基本饱和的专业招生规模,扩大产业结构调整中出现的新兴专业招生规模。

2.从专业结构契合陕西产业结构和就业结构角度来看,适度控制面向第三产业特别是传统专业的招生规模,扩大面向第一、二产业,特别是现代农业和能源化工、汽车及高端装备、电子信息、新材料、航空航天、食品医药等陕西六大新支柱产业的专业招生规模。

3.从专业结构契合区域经济社会发展需求来看,适度扩大陕北、陕南高职院校的招生规模,以适应地方经济社会发展需求。

注释

①文中陕西高职院校招生相关数据均根据陕西省教育厅和相关高职院校官网公布数据分析整理.

②文中三次产业相关数据均来源于陕西省统计局官网(http://www.shaanxitj.gov.cn/.访问日期:2018.06.15—2018.07.15).

参考文献

[1]张舸.高职专业设置与区域产业调整动态对接研究[J].中国职业技术教育,2016(2):70.

[2]桑雷,尹玉珍,马蕾.基于产业结构调整的高职专业结构动态调整与优化机制[J].高等农业教育,2014(8):99.

[3]王庆丰,党耀国.基于Moore值的中国就业结构滞后时间测算[J].管理评论,2010(7):7.

[4]陈伟郭敏,陕西产业结构、就业结构与高校学科专业结构协调的时滞测度[J].纳税,2018(14):162.

[5]桑滨林娟.高职教育专业设置适切性研究——以浙江省为例[J].教育现代化,2017(35):96.

[6]邹海鸥.高等职业教育专业设置与产业结构吻合度研究[J].教育现代化,2016(37):117.

[7]于玲玲,宁永红.陕西高职院校专业结构和区域经济结构适应性调查与分析[J].教育与职业,2011(24):17.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7393.html