SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:新时代赋予新一代少年新要求。新时代劳动教育立足于人的全面发展,注重学生劳动素养的培育。部编版《道德与法治》教材中有较多劳动教育素材,本文聚焦新时代劳动教育的内涵,紧扣课程精神,总结了道德与法治课程与劳动教育融合的原则,指向课堂学习,关注学习评价,探究道德与法治课程与劳动教育融合的路径,以期突破传统劳动教育的局限,多途径巩固学科劳动教育的效果,彰显学科劳动教育的价值。

[关键词]小学道德与法治,劳动教育,劳动素养

2018年全国教育大会强调“五育”并举,突出了劳动教育的重要性。2020年3月,中共中央、国务院印发了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,提出要设置劳动教育课程,将劳动教育纳入大中小学校的必修课,对新时代劳动教育做了顶层设计和全面部署。2022年秋季新学期开始,劳动课正式成为中小学的一门独立课程。部编版《道德与法治》教材中各个学段均有劳动教育内容,分布较广,道德与法治也成为落实新时代国家对劳动教育新要求的核心课程。如何让道德与法治课程与劳动教育有机融合,体现新时代劳动教育的时代意蕴,促进学生劳动素养的发展,笔者做了以下实践与探索。

一、体现时代特征,遵循劳动教育的原则

新时代劳动教育价值应跳出“讨生活”的桎梏,更多关注“劳动让人生更有意义”的育人价值。这要求学校开展的劳动教育应与时俱进,符合当代学生的发展需求,培养学生成为全面发展的人。北京师范大学檀传宝教授提出,新时代劳动教育实践应遵循的三个原则为价值性原则、审美性原则、建构性原则。笔者认为其教育理念也适用于小学道德与法治课程与劳动教育的融合。

(一)强调价值性原则

习近平总书记在全国教育大会上强调:“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”这一重要论述突出了劳动教育对于新时代立德树人的重要意义。小学道德与法治课程具有重要而特殊的育人功能,能够影响学生价值观的形塑。在教学过程中,强调劳动教育的价值性,对生活在物质丰裕时代的少年尤其重要,有助于培养学生的独立能力,提振精气神,激发创造性。

(二)重视审美性原则

在生活中学习、在实践中提高是道德与法治课程所倡导的学习方是一种最好、最直接的生活德育。教学中不仅要有效落实劳动教育的价值性原则,还需要重视教学的审美性,采用具有形式美、内容美、体验美等贴近学生生活的活动进行教育,打造具有亲和力和吸引力的劳动场域,以学生乐于接受的方式提高学生的劳动素养,回应时代关切,培养快乐的劳动者。

(三)突出建构性原则

价值观培育容易落入填鸭式的“硬灌输”,它不是学生内心生发的,效果也不甚理想。道德与法治课程应紧密结合学生脑中关于劳动已有的经验、认知,通过创设具有挑战性的任务,引导学生参与体验,促进学生将新的认知与已有认知进行联结,加强对劳动的感悟,并建构认知基模。避免学生产生逆反心理,做到“灌中有启”“启中有灌”,劳动教育水到渠成。

二、基于学科素养,挖掘劳动教育的内容

(一)系统构建课内教学体系

挖掘学科中涉及劳动教育的资源,找准本学科中劳动教育的相关内容,系统构建学科劳动教育的体系,有助于充分实现道德与法治课程劳动教育的育人功能。道德与法治课教材紧扣劳动课程理念,与学生生活息息相关,但劳动教育内容在教材里呈散点分布,不是专门的劳动教育课,劳动教育内容之间的系统性较弱。

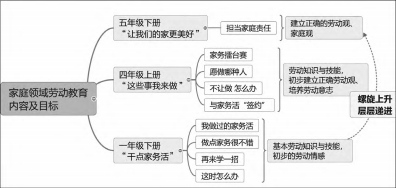

教师可在教学过程中系统地整理教学内容,将这些散点教学内容连接成线,分级设置教学目标,精准分层施教。针对同一主题的劳动教育内容,例如家庭劳动方面的教育,教学点应从掌握基本劳动知识与技能逐渐深入到培育学生的劳动观念,再到发展劳动精神,由浅入深,随着学生认知水平的提高呈螺旋上升的形态(见图1)。

(二)整体规划课外延伸活动

劳动学习绝不是纸上谈兵,仅利用课堂的时间远远不够。厦门五缘实验学校劳动教育重视主题化教学,以家庭教育为起点,打造家庭劳动清单(见表1),系统规划课外延伸活动。劳动清单从横向看,根据不同年龄特点,各年级设置合适的劳动内容,针对性强。从纵向看,不同学段有不同的教学目标,同系列劳动内容由易到难,比如从一年段整理书包到三年段整理书架直至六年段整理厨房,循序渐进,学生在实践中自主建构劳动意识,发展劳动素养。

三、指向教学方式,开展深度探究的活动

(一)改变课堂教学方式

1.关注生活,引起共鸣,体现劳动价值

要使道德与法治课程有效融合劳动教育,必须使课堂指向学生的现实生活,学生才能真正地参与其中。在开展一年级下册“干点家务活”一课教学时,教师可在课前先让学生观察记录家长一天的家务活,课上再呈现家长各项家务的照片,看到满满的照片,学生自然而然地感受到家长的辛苦,接着交流分享家务过程中“掌握的家务小窍门”“劳动心情”等内容。课堂以学生的生活经验为起点,注重内容的针对性和现实性,激发学生积极主动参与劳动实践,增强劳动情感,体现劳动教育的价值。

2.创设情境,加深感悟,彰显劳动精神

教学中创设生活、问题、故事、游戏等情境,让学生在体验中学习、探究、感受,能够有效推进学生的认知发展和习惯养成。在“古代科技耀我中华”一课教授过程中,由于主题距离学生的生活比较遥远,所以笔者联系学生生活,设置情境“我是小小中医”,让学生看一看、闻一闻、尝一尝生活中安全易获取的中药材(山楂、薄荷),初步感受中医药取之于生活中常见事物的神奇。然后教学生辨认穴位,让学生初步了解了望闻问切的中医诊疗方法。在这样的情境活动中,让学生感悟中医药是我国古代劳动人民辛勤的汗水的结晶。通过对教学内容进行审美化处理,教师以春风化雨的方式,促进学生增强“劳动创造美好生活”的意识,彰显了劳动精神。

3.动手实践,行知结合,提升劳动能力

著名教育家叶圣陶先生曾经指出:“一讲一听不等于教育。”教育还需落实到让学生动手实践上。在教学开展“让我自己来整理”一课教学时,笔者设计了争做“小小魔法师”活动,模拟整理书桌的场景,让学生动手操作,学习整理物品的方法。第一次整理后,让学生互换书桌并快速找到一份看图说话,学生发现只将物品叠放整齐并不能帮助他们快速找到物品。于是,学生继续第二轮的讨论与尝试,在一系列操作中,体验、探究及寻找解决问题的方法,提高劳动技能。在此过程中,学生的知与行能够有效衔接,在实践操练中强化了劳动认知,提升了劳动能力。

(二)开发课外劳动资源

1.结合德育活动,“小题大做”,养成良好的劳动习惯

校园、教室是学生学习阶段主要的活动场所,其中的人、事、物对学生具有潜移默化的影响,为学生劳动习惯的养成提供了宽阔的场地。教师可以结合学校开展的德育主题活动,利用学校的评星活动、少先队活动、班会课活动等,帮助学生养成劳动习惯。如厦门五缘实验学校一年级下册在学习了“我们爱整洁”“让我自己来整理”“干点家务活”并完成家庭劳动清单后,评价结果作为校园评星的入选条件。各年级开展“劳动创造幸福”系列比赛,在有趣的竞赛中,让学生体验劳动带来的别样精彩,享受劳动带来的成就感,点燃学生持续劳动的热情。

2.拓展学习场域,加强实践,磨炼坚定的劳动意志

在开展“试种一粒籽”教学后,教师利用学校的开心农场,设计学生喜欢的“我是种植小达人”活动,让学生在真实情境中开展劳动实践。学生亲身体验种植向日葵、花生、番茄等植物,参与所有栽种环节,掌握栽种技巧,悉心劳作,观察植物的生长历程,利用充满童趣的记录表记录,查阅相关资料,体会收获的快乐。沉浸式劳动体验提高了学生的劳动能力,培育了具有创新能力的新时代少年,进一步激发了学生的内驱力,锻炼了其坚定的劳动意志。

3.关注社会时事,拓宽视野,培育正确的劳动观念

劳动教育要与社会联结,彰显劳动教育的时代价值。厦门五缘实验学校开展了“弘扬劳动精神,追梦新时代”人物故事汇活动,学生在调查中了解学习历史故事,体会劳动中的付出,感悟模范人物身上所体现的劳动品质,从内心认同劳动创新精神,从而愿意走近社会实践,这符合课标倡导的坚持建立校内与校外相结合的育人机制。优秀榜样可以促进劳动精神在学生心中生根发芽,使学生能够通过劳动感悟人生意义,用信仰之力开创美好未来。

四、强化素养导向,突出多元评价的方式

儿童心理学表明,6至12岁的儿童,情感活动丰富,但易激动,易转化,稳定性较差,意志发展水平较低。正因为如此,小学生做事很难坚持到底。教师应关注学生劳动素养的发展,重视学生日常劳动表现,利用劳动记录表记录学生劳动参与、技能掌握、劳动收获等情况,通过周小评、月总评的方式促进劳动评价实施,关注学生实际的劳动结果,提高学生的劳动技能,让学生也能从中获得劳动带来的成就感。

重视过程评价,发挥评价的激励和改进功能。在劳动习惯养成过程中,同伴对学生的影响是巨大的。笔者设计了成果汇报评价量表(见表2),学生通过成果汇报,得到同学们的反馈。同学之间相互评价能够使学生产生一定的自信心及满足感,从而使其能够持之以恒保持良好的劳动习惯。五、结语

综上所述,劳动教育作为小学道德与法治课程的一项重要内容,落实在教学中要体现时代特征并落实国家的相关政策,发挥课程的思想引领作用。教师要创造性使用教学内容弥补、调整、完善,接上“童气”,让课堂上的教育与真实世界和生活实际紧密联系,使劳动教育不仅符合学生的学习方式,也体现学科特征,让劳动理念内化于心,外化于行,助力学生实现全面发展。

参考文献:

[1]黄燕.在农村小学道德与法治课程中渗透劳动教育的实践研究[J].教育界,2022(36):101-103.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]檀传宝.何谓新时代劳动教育之“新”[J].现代教学,2022(18):1.

[4]方峥嵘.小学道德与法治课程中劳动素养教育的内涵与实践[J].福建教育,2020(21):45-47+61.

[5]缪青.基于“现象式学习”的劳动教育探析——以小学《道德与法治》课程中的劳动主题教育为例[J].中国德育,2022(9):74-77.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/72913.html