摘要:文章首先对相关理论进行了回顾,然后假设了校园文化、课程体系对大学生劳动素养的影响,接着采 用随机抽样的方式,调查了浙江省高校校园文化和课程体系的现状等,结果显示,校园文化对大学生劳动素 养有显著的正向影响,其中物质文化的影响比制度文化、精神文化大;课程体系对大学生劳动素养也具有显 著的正向影响,其中融合课的影响比通识课、实践课大,最后提出了相关建议。

随着时代的发展 , 劳动教育被赋予了全新意义。 学校通过积极探索发展中国特色的劳动教育模式,不 断加强和创新校园文化建设方式,推进劳动教育与校 园文化建设的有机结合,进一步增强校园文化建设的 针对性和实效性,对于打造富有“ 劳动特色”的校园文 化显得尤为重要。课程是劳动教育纳入人才培养全过 程、贯穿大中小各学段的主要载体,它是教育的核心 构成之一[1]。由此可见,校园文化和课程体系是高校培 养大学生劳动素养的重要组成部分 。但近年来,学者 从校园文化、课程体系视角来提升劳动素养的研究相 对较少 。为此,通过理论与实证相结合的方式揭示三 者之间的机制关系,比较不同文化及课程在塑造大学 生劳动素养方面的差异就显得十分必要。

一、相关理论回顾

(一)校园文化与劳动素养

校园文化贯穿高校活动开展的全过程,对培养大 学生的劳动素养起着举足轻重的作用,因此本文基于 既有研究成果进行整理修改,从物质文化、制度文化 和精神文化这三个维度来阐述校园文化对劳动素养 的影响。

1.物质文化与劳动素养 。在校园文化中,物质文 化是高校开展劳动教育的一个重要影响因素 。陈婷 婷[2]表明要推动劳动教育融入高校校园文化建设,离 不开物质环境的陶冶,而自然环境、教学设施、建筑 风格、实验设备都是校园物质文化的展现形态。刘瑶 瑶[3] 提出完善的校园设备为开展丰富多样的寓教于 文 、寓教于乐的劳动教育活动提供了重要的场地保 障 。由此可知,物质文化对高校开展劳动教育具有基 础性意义。

2.制度文化与劳动素养 。制度是开展一切活动的约束性条件,制度文化约束高校行为规范 。马志霞和 黄朝霞[4] 的研究表明,营造热爱劳动的制度氛围是保 障,制度不仅是校园文化的内部机制,也是良好校园 风气和正常秩序的重要保障 。依靠校园的制度文化, 营造热爱劳动的气氛,可以间接加强学生劳动价值观 的培养,促进学生劳动习惯和素质的形成,以此提升 劳动教育的实际效果。孙俊伟等[5]认为高校应以“三全 育人”综合改革作为契机,对劳动教育融入校园文化 进行系统性规划和研究,并通过制度的保障,让劳动 教育成为一种习惯、一种责任。可见,制度文化保障了 劳动教育的顺利开展。

3.精神文化与劳动素养 。精神文化是校园文化的核心 。尹者金[6]认为校园精神文化长期影响着学生的 价值取向和行为方式,但目前缺少对校园精神文化氛 围的营造 , 因此强调要营造良好的校园精神文化环 境,培育学生文化素养 。 卜晓东[7]认为精神文化是校园 文化建设的核心组成部分,是方向,是校园文化的隐 性标志,故要将培养劳动情感、掌握劳动技能、塑造劳 动素养作为核心追求 。 由此可见,精神文化为塑造劳 动素养指明了方向。

(二)课程体系与劳动素养

课程体系的建立是大学生获取知识的重要来源, 能直接影响到其劳动素养的提高,因此对既有研究成 果进行整理修改,本文将从通识课、实践课和融合课 三方面来衡量课程体系对劳动素养的影响。

1.通识课与劳动素养。近年来,教育部大力宣扬劳 动教育融入思政,劳动课程体系的构建也变得越来越 重要 。其中,通识课是指除专业教育以外的基础教育 课程。谢建山[8]提出要在通识教育融合的基础上,把握 劳动教育与德智体美的关键融合点,同时将劳动教育作为校园文化建设的着力点,全面提高大学生的劳动 素养 。卢丽华和于明业[9]表明要通过构建具有生活取 向的通识型课程来落实劳动教育的开展。基于上述观 点可知,通识课的开展有助于劳动教育的实施,且对 人才的培养也将产生重要影响。

2.实践课与劳动素养。实践课的开展能够提高学 生的综合水平,满足学生成长和社会发展的需要 。王 琳等[10]认为有必要加强劳动教育与实习实训、专业教 育、创新创业、社会实践等方面的联动性,创建以提 升劳动素养为核心的“ 三大教学任务”—以劳动情 感、品德为主体的思政教育,以实验研究、分析探索 为主的劳动创新,以及以劳动知识、技能学习为主的 劳动实践。李绍军和徐玉生[11]提出高校应充分挖掘不 同专业领域中的劳动教育特点 , 将劳动教育与思想 理论教育、“双创”教学、志愿服务、实习实训、课外实 践等相结合,健全通融共建机制,以实现协同教育 。 由此可见 , 实践课是高校劳动教育实施活动中的重 要组成部分,促进了人才的有效培养。

3.融合课与劳动素养。课程之间的相互融合,不仅 能够促进教师的专业发展 , 还能拓宽学生的知识面, 进而提升学生的综合能力 。阎燕[12]提出为了更加有效 地切合不同年级、不同专业学生的学习方式,应探索 传统劳动教育和新型劳动教育的整合机制,将劳动教 育贯穿四年课程体系,通过将劳动教育的内容与多种 学科课程教学相结合,不断巩固劳动教育课程在课程 体系中的重要地位。许锋华和余侨[13]表明,劳动教育融 合课的开展为形成浓厚的劳动教育氛围奠定了基础。 据上所述 , 融合课的开展有助于劳动教育的实施,由 此影响人才培养效果。

二、研究假设

(一)校园文化对大学生劳动素养的影响

1.物质文化与劳动素养 。物质是开展一切活动的 必要条件,而物质文化为高校开展劳动教育和进行人 才培养提供了基础性力量。大学生在校园物质文化的 熏陶下,潜移默化地提升自身的综合能力,从而对劳 动素养的塑造产生显著影响。陈婷婷和刘瑶瑶认为物 质文化为劳动教育的开展提供了重要的场地保障 。由 此,提出如下假设。

假设 1:物质文化对于塑造大学生的劳动素养具 有显著的正向影响。

2.制度文化与劳动素养。“没有规矩,不成方圆”, 制度文化对高校学生日常的行为习惯具有规范作用,在人才培养的过程中也发挥了强有力的保障作用,对 于处在校园中的大学生的劳动素养的塑造也具备一 定的约束力。马志霞和黄朝霞提出制度文化能够保障 劳动教育的实效性 。 由此,提出如下假设。

假设 2:制度文化对于塑造大学生的劳动素养具 有显著的正向影响。

3.精神文化与劳动素养。文化作为一种精神力量, 可以在人们认识世界和改造世界的过程中转化为物 质力量,促进社会的进步和个人的成长 。高校精神文 化是实现高质量发展的价值导向,时刻影响着学生的 精神世界,并对劳动素养的塑造产生影响 。 卜晓东的 研究成果表明精神文化是高校实现高质量发展的价 值导向 。 由此,提出如下假设。

假设 3:精神文化对于塑造大学生的劳动素养具 有显著的正向影响。

(二)课程体系对大学生劳动素养的影响

1.通识课与劳动素养 。高校通识课的开展能促进 劳动教育更好地实施 , 让学生在课堂上积极展现自 我,通过思想的输出,提高劳动认知能力,从而潜移默 化地促进学生劳动习惯的养成,进而对劳动素养产生 显著影响 。谢建山提出要在通识教育融合的基础上, 突出校园劳动教育,以此提升大学生的劳动素养 。 由 此,提出如下假设。

假设 4:通识课对于塑造大学生的劳动素养具有 显著的正向影响。

2.实践课与劳动素养 。高校引导学生积极开展社 会实践活动和志愿服务项目 , 让学生参与各种社团、 人文项目,组织策划活动形式,参与实际教学活动,增 强创新意识、协调能力、劳动动手能力等,进而对大学 生劳动素养的形成产生显著影响。李绍军和徐玉生表 明高校要重视劳动教育与实践等课程的结合,完善共 建机制,达成育人效果 。 由此,提出如下假设。

假设 5:实践课对于塑造大学生的劳动素养具有 显著的正向影响。

3.融合课与劳动素养 。跨学科融合教学实现了学 科融合 , 高校通过跨学科教学突显各学科教育特点, 让学生在学习时能清晰明了地了解各学科的特点,并 通过各种教学形式逐渐影响大学生的劳动观念,从而 对大学生劳动素养产生显著影响。许锋华和余侨认为 劳动教育融合课的开展有助于形成浓厚的劳动教育 氛围,塑造大学生劳动素养 。 由此,提出如下假设。

假设 6:融合课对于塑造大学生的劳动素养具有显著的正向影响。

三、研究设计

(一)量表设计

校园文化量表是基于陈婷婷和马志霞的研究成 果整理修改确定,将校园文化分为物质文化、制度文 化和精神文化三方面,从“ 劳动教育基地”“ 劳动教育 相关的口号、雕塑、人物及事迹墙绘等”“ 劳动教育的 管理和保障制度”“ 劳动教育的价值取向”“ 劳动教育 的理念”“ 劳动教育氛围”等多个测量问题来评价校 园文化对大学生劳动素养的塑造作用 。课程体系量 表是根据卢晓东等的研究成果整理修改确定 , 将课 程体系分为通识课、实践课和融合课,对“ 劳动教育 通识课或劳动专题讲座”“劳动实践课(如实习、实训、 田野调查等)”“ 含有劳动教育内容的思想政治课 ” “ 创新创业教育 、职业发展与就业指导等可融合劳动 教育的非专业课程”“专业课中结合课程内容开展的 劳动教育”等问题进行测量分析 。问卷采用 7 分量表 对题项进行赋值,“ 1”表示“ 非常不符合 ”,“7”表示 “ 非常符合”,且为了避免趋中效应,去除了中间项。

(二)样本概况

本文的调查对象为浙江省高校的大学生, 采取 随机抽样的方式进行调查, 对高校的校园文化和课 程体系的现状等进行考察 。调研通过线上、线下相结 合的方式共发放了 1 375 份问卷,有效问卷 1 010 份,问 卷有效回收率为 73.5%。有效样本中调查对象男性与女 性分别占比 47.7%和 52.3%,男女比例基本均衡;年级 上,大一到大四的比例大致是 1∶1∶1∶1.分布均衡;户籍上, 城镇占 52.1%,农村占 47.9%,较为均衡;学科上,人文社 科占 57.0%,自然科学占 43.0%,学科情况分布较均衡; 独生子女与否中,独生子女的人数居多,占 90.8%,重点考察独生子女的劳动素养情况,结果符合预期。

(三)信效度检验

首先,检验各指标的内在信度,结果显示,本研究 中的物质文化、制度文化、精神文化、通识课、实践课、 融合课和劳动素养各变量及整体的克朗巴哈系数均 大于 0.8.说明样本信度较高。其次,检验结构效度,结 果显示,KMO 值达到 0.85.且巴特利特球形检验显著 水平较高,旋转后得到的 6 个因子结构与理论指标的 设置一致,各成分因子载荷均大于 0.8.累计解释方差 为 95.312%,说明问卷设计的结构效度及内容效度均 达到要求。

四、假设检验

(一)校园文化与劳动素养的回归分析

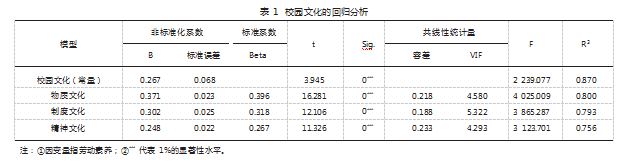

为了探索校园文化对劳动素养的影响程度,本文 通过 SPSS 27.0 将物质文化、制度文化和精神文化进 行了多元线性回归分析。如表 1 所示,模型拟合度 R2= 0.870.F 检验的显著性水平 Sig.=0.000.说明模型中的 自变量对因变量有较强的线性解释关系;3 个变量的 VIF 值均小于 10. 说明自变量之间的共线性程度适 中。物质文化、制度文化、精神文化的 Beta 系数分别为 0.396、0.318、0.267.显著性均小于 0.001.说明物质文 化、制度文化、精神文化对大学生的劳动素养有显著 的正向影响关系,因此,假设 1、假设 2、假设 3 成立。

此外,进一步分析可知,物质文化对大学生劳动 素养的影响要大于制度文化和精神文化,推测可能是 由于物质文化构成了精神文化和制度文化产生和发 展的物质基础,精神文化和制度文化的水平归根到底 取决于物质文化的发展程度,所以物质文化的影响程 度是最大的,故要建设校园文化,首先要对最基础的 物质文化进行建设。

(二)课程体系与劳动素养的回归分析

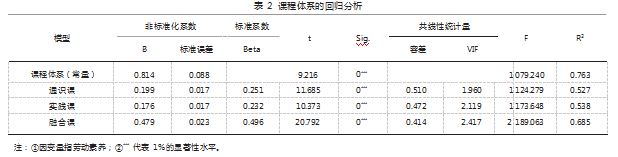

为了探索课程体系塑造劳动素养的程度,本文通 过 SPSS 27.0 将通识课 、实践课和融合课进行了多元 线性回归分析 。如表 2 所示,模型拟合度 R2=0.763.F检验的显著性水平 Sig.=0.000. 说明三个变量对劳动 素养有较强的线性解释关系;三者的 VIF 值均小于 10.说明自变量之间的共线性程度适中。通识课、实践 课和融合课的 Beta 系数分别为 0.251、0.232、0.496.显著性均小于 0.001.说明通识课、实践课、融合课对大 学生的劳动素养有显著的正向影响关系,因此假设 4、 假设 5、假设 6 成立。

此外,进一步分析可知,融合课对大学生劳动素养的影响要大于通识课和实践课,推测可能是由于融合 课将专业课程和劳动课程融合在一起,增强了专业课 程的趣味性,学生在学习专业课程的同时不知不觉就 学习到了劳动知识,故学生对融合课的兴趣比较高。

五、讨论

通过校园文化、课程体系对大学生劳动素养的影 响研究发现,校园文化和课程体系对塑造大学生的劳 动素养具有显著的正向影响,具体如下。

(一)校园文化对塑造劳动素养具有显著影响

在对校园文化下的三个二级指标物质文化、制度 文化和精神文化进行回归分析后发现 , 物质文化、制 度文化和精神文化对塑造大学生的劳动素养均具有 显著的正向影响,其中物质文化的影响最为显著 。另 外,通过调查还发现,目前高校仍存在基础设施建设 不完备(62.1%)、育人环境较差(67.3%)等问题,学生 对物质文化的需求最为迫切。物质文化展现了校园的 育人氛围,能够感染大学生的思想观念,在校园文化 发展过程中起着基础性作用,因此物质文化对劳动素 养的影响最大。

(二)课程体系对塑造劳动素养具有显著影响

通过对通识课、实践课、融合课进行回归分析后, 得出通识课、实践课和融合课对塑造大学生的劳动素 养均具有显著的正向影响,其中融合课对劳动素养的 影响程度最大 。经过调查发现,大多数高校的课程体 系单一(72.8%),不能适应学生的需求,而融合课的开 展将专业知识和劳动课程结合在一起 , 符合不同专 业、不同年级学生的特点,能够增强专业课程的趣味 性 , 学生在学习专业课程的同时接受到劳动教育,潜 移默化地塑造了劳动素养,因此融合课对劳动素养的 影响最为显著。

六、建议

(一)发挥校园文化的育人功能

1.重视物质文化的基础性作用 。物质文化是建设 校园文化的重要力量,也是促进学校文化建设的重要保障 。由于物质文化对塑造大学生的劳动素养影响最 为显著,在校园文化建设上,高校要注重提高物质文 化教育的质量,根据学校在发展历程中秉持的文化价 值观和劳动精神,努力构建真正意义上的物质文化教 育平台 。第一,最大限度地发挥物质环境的劳动文化 教育功能 。在大学生的主要活动场所—生活区、活 动区、学习区等张贴劳动模范的简介、伟大工匠的传 说等,以达到“触景生情”的教育作用。第二,在校园文 化建设的过程中 , 不能只注重校园物质形态的改善, 还要弘扬新时代主旋律,建设特色校园文化,以此激 励学生 。第三,努力营造尊重和热爱劳动的校园文化 氛围,形成富有地域特点的学校劳动人文景观,让学 生能够全方位地感受到劳动文化的熏陶,使学生形成 清晰的劳动价值观,从而促进劳动素养的形成。

2.重视制度文化的约束力。大学制度文化的建设, 要立足于发挥制度在学生劳动素养形成过程中的约 束作用。第一,建立劳动教育相关制度,包括劳动教育 实践基地的设施设备使用制度、劳动教育的管理制度 等,完善应急处理机制,规范劳动教育开展的过程,通 过制度的力量促进劳动教育效果的提升 。第二,建立 课程教学制度和师资队伍建设机制,加强对教师的培 训 , 使得劳动教育师资力量朝着专业化方向发展,从 而提高教学质量。第三,出台劳动教育工作计划,明确 劳动教育的内容、目的、形式等,并设立劳动周、劳动 月,建立劳动教育安全保障制度,在制度的保障下培 养学生的劳动素养。

3.重视精神文化建设 。精神文化是校园文化的核 心要素,体现在校园生活的各个角落,高校应结合自 身实际情况 ,挖掘校园精神文化中的劳动教育资源, 形成具有院校特色的劳动精神 。第一,在塑造大学生劳动素养的过程中,要着重挖掘校史中蕴含的劳动文 化因素,并通过视频、图片等形式呈现在学生面前,让 他们理解劳动创造未来的精神含义 。第二,要着重挖 掘校训中的爱岗敬业、务实肯干、精益求精等内容,借 此有效塑造劳动素养。第三,推动校歌传唱,激发学生 的学习动力,使学生回忆起奋斗的历程。概言之,要有 效挖掘校史、校训和校歌中的劳动文化因素,并结合 时代的发展路径,不断为精神文化注入时代内涵。

(二)重视劳动课程体系构建

1.开发通识型劳动教育课程 。课程是教育和培训 的重要工具,是实现劳动教育目标的主要保障,通识 课的开展不仅能够帮助学生搭建一个完整全面的知 识体系,还能满足素质教育的要求。首先,对于思想政 治理论课教学,应将以马克思主义学科知识和社会主 义劳动观念教育为主的认知类课程与马克思主义思 想政治教学相结合,讲清劳动教育的内涵,阐述经济 社会发展的基本规律, 引导大学生树立唯物史观,认 识社会主义生产制度和劳动者与经济基础、上层建筑 之间的关系,唤起他们对于劳动的担当意识,进而促 进学生形成社会主义劳动观 。其次,通识课的开展应 提供多样化的课程选择 , 通过多学科领域的涉猎,拓 宽学生的知识面,加强他们的技能,以此提高其整体 能力 。同时,将劳动观念寓于其中,通过多学科融合的 方式传递给学生,达到“润物细无声”的教育效果。

2.重视“ 理论+ 实践”结合 。大学生开展劳动教育 不能简单地与日常实践相等同,即不仅需要让学生通 过课堂学习劳动知识 , 还要在理论的基础上开展实 践,以巩固学生的劳动认知。首先,高校要统筹优化与 劳动教育密切相关的实践项目, 如劳动与创新创业、 职业生涯规划课等 , 并在教学中表明所有劳动者平 等、按劳分配、合理消费的重要性,帮助大学生形成正 确的劳动观念并做出正确的选择 。其次,高校应依托 各种实习场所进行综合劳动教育,与不同学校和企业 合作建立实习和实训中心,引导学生参与各类暑期社 会实践、志愿服务工作等,并围绕支农支教、节约环保 等方面,广泛开展各式各样的劳动服务活动,让学生 在真实的生产劳动中, 体验劳动创造财富的过程,从 而有效增强学生的公共服务意识 , 培养学生能吃苦、 肯劳作的劳动素养。

3.重视不同专业的融合。课程体系中,劳动融合课 程对于培养大学生劳动素养的作用最大。因此,针对劳 动教育机构碎片化的现象,需要将劳动价值观、劳动文化、劳动专业知识和技术、创新劳动精神等学习要素纳 入职业课程,形成劳动文化课程群。首先,要将劳动文 化要素纳入专业课程,开展“课程劳育”活动,让劳动思 维渗透与职业发展、劳动思想养成密切相关的教学内 容。其次,实现“地方劳动+ 课程”,建立一个符合时代发 展且以地方产业和融合课为重点的劳动教育课程体 系。各大高校应根据所在地区的经济、政治、文化等发 展情况和企业未来对劳动者的需求,编写具有特色的 劳动教材, 并在劳动教育的过程中充分发挥地方产业 的力量,建设区域劳动文化。除了劳动专业课程的设 置, 高校还应将劳动教育的重要任务分配给其他专业 课程,促进劳动教育课程的全面覆盖,同时结合各学科 的特点,丰富实践课程的形式。

总之 , 高校应依托校园文化建设和课程体系构 建,注重校园文化和课程体系的不断完善,并依据大 学生的需求逐步开展劳动教育 , 以便潜移默化地培养大学生 , 从而帮助大学生塑造具有时代特色的劳动素养。

参考文献:

[1] 卢晓东, 曲霞.大学劳动教育课程框架、特征与实施关键:基于劳 动要素的理论视野[J].中国大学教学,2020(增刊 1):8-16.

[2] 陈婷婷.新时期劳动教育融入高职校园文化建设的理路探微[J]. 职业教育研究,2021(3):20-24.

[3] 刘瑶瑶.将劳动教育融入高校校园文化建设的实践路径探析[J]. 北京教育(德育),2019(增刊 1):58-62.

[4] 马志霞,黄朝霞.新时代大学生劳动教育的价值意蕴、核心内容 及实践策略[J].中国大学教学,2021(10):60-66,78.

[5] 孙俊伟,常璇,魏翀.新时代高校劳动教育融入校园文化路径探 析[J].中北大学学报(社会科学版),2022,38(6):51-55.

[6] 尹者金.新时代高校劳动教育的特征与实现[J].江苏高教,2019 (11):85-89.

[7] 卜晓东.论劳动教育与高校校园文化建设的融合[J].传播力研究, 2020,4(23):118-119.

[8] 谢建山.新时代高校劳动教育课程体系构建:理论审视、价值分 析与实现路径[J].武夷学院学报,2022,41(5):79-82.

[9] 卢丽华,于明业.基于新时代构建中小学劳动教育课程[J].中国德 育,2020(2):7-10.

[10] 王琳 , 张新成, 何晓倩 .新时代高校劳动教育课程体系构建路 径[J].山东工会论坛,2020,26(3):93-101.

[11] 李绍军,徐玉生. 困境与重塑:教育场域视野下大学生劳动教育 的路径探析[J].黑龙江高教研究,2021,39(4):31-35.

[12] 阎燕 .构建新时代高校劳动教育与专业教育融合的课程体 系[J].中国大学教学,2022(8):56-62.

[13] 许锋华,余侨.指向核心素养培育的中小学劳动教育课程体系 建构[J].教学与管理,2022(6):73-78.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>