SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了落实立德树人根本任务,文章基于相关背景,以上海市 S 大学为例,首先论述了地方高校课程思 政建设历程,然后分析了地方高校课程思政建设现状,最后对地方高校课程思政建设进行了展望。

课程思政是高校落实立德树人根本任务的关键 举措,也是推进知识传授、能力培养、价值塑造相结 合的现实路径。普遍认为,课程思政是在 2016 年全 国高校思想政治工作会议召开之后才自上而下地铺 开的[1],但实际上,上海等地早在 2005年就开展过“学 科德育”[2]试点等相关工作。 因此,对上海市 S 大学这 所具有代表性的地方高校课程思政建设历程加以梳 理,并对其现状进行深度分析,对于当前我国高校开 展思想政治教育工作具有一定的现实意义。

一、相关背景

经过多年探索和实践,以思政课程为核心,涵盖 了各类综合素养培养和专业教育课程的高校课程思 政育人体系已初步建成。那么在此过程中,各高校具 体经历了什么样的发展历程,又表现出什么样的发展 特征呢?

对于上述问题,众多学者做了一些相关研究,而 且他们早期研究的侧重点与近期研究的侧重点有所 不同。 ①早期研究侧重于对上海高校的课程思政建设 路径、模式与经验做梳理和比较。上海从 2014年开始 选取本地高校试点课程思政,所以有学者就以上海市 的高校改革实践为例,分析了协同育人机制下的高校 课程思政工作模式[3]。而随着上海课程思政试点的成 功,总结和推广“上海经验”的研究文献也开始出现。 例如,通过比较、分析上海市多所高校的课程思政建 设模式,发现课程思政建设目标的实现不仅有赖于具 体课程的思政设计和教学实施,也需要有相应的制度 和经费支持,还需要协调好特色项目和全覆盖之间的 关系[4]。②近期研究侧重于从所在地区的高校实际情 况出发,分析课程思政建设现状、影响因素[5],并思考未来发展路径,包括探索地方行业特色高校的课程思 政建设着力点[6],大思政建设背景下的高校课程思政 建设重点[7]和提升路径[8],等等。

由此可知,已有文献从较为宏观的层面对上海市 等地区的高校课程思政经验和路径做了一些总结和 探索,也在具体课程的思政建设上做了大量理论分析 和实践研究,但是从组织层面介绍或分析高校课程 思政情况的文献并不多。为了更好地回应上述问题, 本文在已有研究的基础上,以上海市 S 大学这个颇 具代表性的地方高校为例,通过文献收集、访谈、实 地调查、参与式观察等研究方法,对其课程思政建 设历程与现状做了梳理、介绍和分析,并提出了相应 的发展建议,以期增进相关研究者对国内高校课程思 政改革的认识与理解,为当前地方高校课程思政改革 创新提供些许启发。

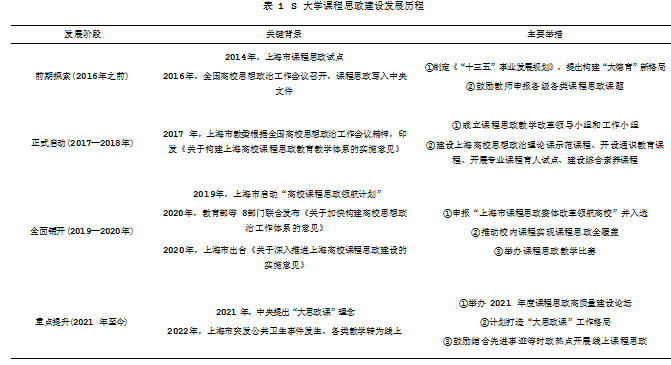

二、地方高校课程思政建设历程

S 大学是一所以工学为主,经济学、管理学、艺术 等多学科协调发展的高校,是上海市重点建设的高校 之一。 虽然 S 大学校内以理工科为主,但也设立了独 立的马克思主义学院,且在管理学等社会科学领域有 一定的历史积淀,具备有力的课程思政力量支撑。而 且其地处上海市区,与复旦大学、同济大学等众多学 校为邻,具有开展校际交流合作的便利性。作为上海 市属地方高校,S 大学积极参与了上海市之前的“学科 德育”试点,近年来更是全力“领航”推进高校课程思 政改革。整体上,S 大学的课程思政建设工作大致经历 了探索、启动、铺开、提升四个阶段,而且每个阶段的 改革背景、政策依据、主要举措和成效都有所不同,具 体如表 1 所示。

(一)前期探索阶段(2016年之前)

德育一直是 S 大学的重要工作内容。2005年,上 海市“学科德育”试点工作开始后,其积极落实执行。 2014年,上海市教委出台的《上海高校课程思政教育 教学体系建设专项计划》首次在地方层面提出课程思 政理念,要求试点学校挖掘各类专业课程的思政资源, 而 S 大学正是试点学校之一。

2016年,全国高校思想政治工作会议召开后,课 程思政被写入中央文件,成为一项全国性教育教学改 革策略。S 大学在其当年制定的《“十三五”事业发展 规划》中明确提出,要构建“大德育”新格局,整体规划 建立专业教师、思政教师、管理服务人员协同联动的 全员育人机制,以及思政教育“主渠道”价值引领与 “学科德育”价值传递相结合,“三个课堂”相贯通的全 过程育人机制。

(二)正式启动阶段(2017—2018年)

2017 年开始,中央和上海市多次发文推进课程思 政工作。S 大学根据《关于构建上海高校课程思政教育 教学体系的实施意见》等文件要求,成立了课程思政 教学改革领导小组和工作小组, 由党委书记担任组 长,这标志着该校课程思政工作正式启动。

S 大学在这个时期的课程思政建设重点工作可 以分为四个部分:①以示范马克思主义学院建设为契 机,将“思想道德修养与法律基础”(现“思想道德与 法治”)建设成上海高校思想政治理论课示范课程;

②借鉴上海高校“中国系列”课程的经验,开设“智慧 中国”通识教育课程;③开展专业课程育人试点工作, 启动(2017—2019年)三期课程思政建设项目;④建设 综合素养课程,将中华优秀传统文化有机融入思想政 治教育。

在此期间,该校课程思政建设相关成果获得了国 家级教学成果奖一等奖等荣誉。

( 三)全面铺开阶段(2019—2020年)

2019年,上海市启动“高校课程思政领航计划”, 入选高校可获得每年 200万元的财政专项资金资助, S 大学成功入选。由此,课程思政建设活动在 S 大学校 内全方位、多样化地铺开。例如,全面修订全校所有课 程的教学大纲,确保课程思政能够落实到每个教学单 元,覆盖 100%的学生、教师、专业;积极评选课程思政 示范课程和示范专业;开展课程思政“1+1+1”系列教 学活动,鼓励教师听 1 门课程思政公开课、做 1 次分 享、参与 1 次研讨;举办课程思政教育教学全校“大比 武”,并得到 10余家主流媒体报道;等等。

在这些活动的推动下,S 大学的课程思政体系 基本建成,课程思政元素快速融入了 S 大学的各类 课程,思政理念也深入校内师生心间。除了获批教育 部课程思政示范课程 1 门、上海高校党史学习教育 与课程相融合示范课程 4 门,S 大学的课程思政教学 比赛等活动成果也通过媒体报道产生了广泛的社会 效应。

(四)重点提升阶段(2021 年至今)

2021 年之后,S 大学的课程思政建设进入了承前 启后的阶段。一方面,其开展了一些与课程思政成果 推荐和经验总结相关的活动。 比如,组织编写课程思 政教学案例精选、出版专业课程思政教学指南等。另 一方面,在教育部等 8 部门联合发布了《关于加快构 建高校思想政治工作体系的意见》后,上海市迅速出 台了《关于深入推进上海高校课程思政建设的实施意 见》,旨在打造上海课程思政改革 2.0.之后,S 大学也 调整了自己的课程思政工作重点和方向, 开始转入 “高质量建设”和“全面提升”的新发展时期。 S 大学举 办了 2021 年度课程思政高质量建设论坛,制定了《一 流本科教育行动计划(2021—2025)》,计划在新的五 年发展时期,基于前期的思政课课程群建设,加强“中 国系列”课程思政课选修课建设,开设脱贫攻坚等新 课程;探索构建课程思政与学科德育一体化建设的机 制,打造与中小学纵向有机衔接、课内课外横向贯通、 课程思政与思政课同向同行、学校家庭社会协同联动 的“大思政课”工作格局。

2022 年,受一系列突发公共卫生事件的影响,上 海许多学校的教学计划都面临需要即时调整或改变 的问题,S 大学同样如此。面对复杂多变的外部环境,S 大学积极安抚师生情绪,暂缓了大规模的线下课程思 政活动,将主要精力放在了保障常规教学工作的有序 开展之上,同时鼓励教师结合时政热点,自主、灵活地 展开多种形式的线上思政教育。

三、地方高校课程思政建设现状

(一)特征优势

作为上海市的市属重点高校,S 大学响应政策要 求,持续开展了多年的课程思政建设工作,在“前期探 索—正式启动—全面铺开—重点提升”的发展历程中, 逐渐形成了具有自身特征的课程思政建设路径和课 程思政建设机制。

1.路径特征。 基于对 S 大学课程思政建设发展历 程的分析,以及与校内专业课程的授课教师和教务工 作人员的访谈可以发现,S 大学的课程思政建设路径 呈现出很强的政策执行性、明显的阶段性和一定的自 主性等基本特征,主要表现在以下三个方面。①执行性。 从 S 大学各阶段的课程思政建设过程可知,其一路紧 跟中央和上海市的课程思政教育教学改革步伐,充分 发挥市属高校优势,迅速响应相关政策要求和改革部署。②阶段性。从 2016年之前的“学科德育”探索,到 2017 年成立专门的领导小组正式启动课程思政教学 改革,再到 2019年入选领航高校、全面铺开课程思政 建设,以及 2021 年至今的打造“大思政课”格局,S 大 学的课程思政工作一路呈阶梯状攀升态势。③自主 性。作为地方高校,S 大学在执行上级政策的过程中, 也结合学校定位和社会实际积极探索自身思政建设 特色,弹性安排思政改革进度,灵活开展线上线下课 程思政工作。

2.机制特征。 如前所述,S 大学紧跟时代需求和政 策要求,经过多年的积淀、探索与发展,在课程思政建 设上取得了显著的成绩。 目前来看,其课程思政建设 机制具有如下特征。①课程思政体系特色突出。S 大学 是一所以理工科为主的地方高校,相对于其他类型的 高校来说,由于课程内容的专业性及理工科学生的政 治低敏性,其课程思政建设难度更大,但在课程思政 建设过程中,S 大学并没有照搬邻近的复旦大学等部 属综合性大学的发展模式,而是结合自身办学特点, 形成了以“工程德育”为特色的课程思政体系,将课程 思政难点打造成了亮点。②课程思政理念深入人心。 作为上海市课程思政领航高校,S 大学的领航学院、领 航团队、领航课程数量在上海市高校中位居前列,进 而在此引领下推出了一些课程思政新举措。特别是自 上而下提出的专业课程教学大纲重新编制要求,以及 自下而上开展的课程思政教学“大比武”,使得课程思 政理念逐渐深入人心。③课程思政教学基本全覆盖。 通过多年努力,S 大学的课程思政建设由点到线到面, 从宏观层面的顶层设计、制度保障,到中观层面的部 门学院形成合力、平台搭建,再到微观层面将立德树 人的要求落实在每门课程教学大纲中,目前已建成了 思想政治理论课、综合素养课、专业教育课“三位一 体”的课程思政教育体系。④课程思政资源库已具雏 形。S 大学一直注重课程思政建设成果的总结和应用, 除了积极打造课程思政示范课程与专业,还牵头举办 了一系列课程思政竞赛、研讨等公开活动。 目前,S 大 学正围绕一流本科专业核心课程,组织编写系列课程 思政教学案例集和课程思政教学指南,以进一步充实 课程思政教学资源库。

( 二)制约瓶颈

通过持续投入和不懈努力,S 大学的课程思政建 设取得了丰硕的成果,但是实地调研结果显示,其课程思政建设也面临着一些现实问题。首先,课程思政 建设的考评激励政策分散。课程思政的有效开展离不 开教师的专注投入,虽然 S 大学的教务处、人事处等 部门及各学院制定的相关文件中有一些与考评激励 相关的规定,但目前还是比较零散不成系统,难以产 生充分、有效、持续性的激励作用。 其次,部分专业课 程思政的教学设计较为僵化。相对于文科专业的课程 来说,在理工科课程中进行课程思政改革探索具有更 高的难度和创新要求。部分教师对于如何将课程思政 元素自然贴切地融入课堂仍存在困惑或缺少主动思 考,进而出现思政教育形式化、思政效果适得其反等 问题。最后,课程思政效果参差不齐。近年来,在复杂 的现实环境下,S 大学开始全面推行线上教学,试用新 的教学平台,但是在新旧教学模式的转换过程中,并 非所有师生都能顺利完成与线上教学平台的磨合,以 及对线上课程思政方案的适应,最终呈现出来的课程 思政进度和效果差异很大。

四、地方高校课程思政建设展望

在新的发展阶段,课程思政的建设要求不断提 高,外部实施环境却变得更加复杂,S 大学等地方高 校如何才能突破当前的发展瓶颈呢? 结合相关学术 研究成果,以及与 S 大学教务处课程思政负责人员、 校内专任教师的访谈,本文现就其后续发展提出如 下展望。首先,制度先行,强化正向考评激励。教师参 与课程思政的动力不仅来自内在的认知升级和角色 转换,也来自政策导向、制度规范等外在激励[9] 。 因 此,S 大学等地方高校可以在已有的制度基础上,结 合最新政策要求和 自身实际情况,建立健全课程思 政的长效激励机制。其次,经验共享,加强校内外协 同交流。虽然理工科课程具有区别于其他类课程的 特点[10],但经验证实,其课程思政建设中依然有不少 普适性规律。 因此,建议各高校在完善校内课程教学 资源库、加快课程思政专业教学指南编制的同时,利 用地缘优势和线上平台特点,加强与周边高校之间优 质课程思政资源的共享共用。 最后,顺势而为,调整课 程思政建设思路。在当前复杂的外部环境制约下,激 进的、大规模的课程思政改革推进路径显然不再适合 S 大学等地方高校。但是这些地方高校可以因势利导, 发挥师生的课程思政建设主动权,引导他们结合智慧 课堂教学、“大思政课”等背景,自下而上地探索和总 结适合自己的课程思政模式或路径。

五、结语

随着我国高等教育改革的深入,课程思政建设进 入了高质量发展阶段,“大思政课”理念的出现和线上 教学的普及也对课程思政建设提出了新的要求。作为 课程思政改革先锋地区上海市的一所地方高校,S 大学 在具有阶段性、执行性、自主性等路径特征的前序改 革中取得了显著成绩,快速实现了课程思政的校内全 覆盖,使课程思政理念深入人心,并形成了自己的“工 程德育”等课程思政特色。但其也面临着课程思政考 评激励机制不完善、理工科课程思政教学设计僵化 和思政教学效果参差不齐等问题。如今,受到诸多不 利因素的影响,课程思政改革进度受阻,但其依然在 设法推进和改善课程思政工作。 后续,S 大学将根据 教育部和上海市的最新政策要求,加强课程思政建设 质量自查,完善考评激励机制,借助线上教学平台整 合校内外优质课程思政资源并在校内外共享共用,鼓 励师生根据专业课程和教学模式特点及时探索和调 整课程思政建设思路。概言之,S 大学是我国众多地方 高校的一个缩影,它的课程思政改革经历与相关经验 具有一定代表性,希望能对其他地方高校有所启发。

参考文献:

[1] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思 想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.

[2] 焦连志,黄一玲.从“学科德育”到“课程思政”:习近平关于教育的 重要论述指导下的高校德育创新[J].集美大学学报(教育科学版), 2019.20(1):1-6.

[3] 高锡文.基于协同育人的高校课程思政工作模式研究:以上海高 校改革实践为例[J].学校党建与思想教育,2017(24):16-18.

[4] 赵艾凤,刘步明.上海高校课程思政建设模式比较及经验[J].教育 现代化,2019.6(A3):288-289.

[5] 李莹.从脱嵌走向融合:高校课程思政实施的影响因素及其策 略[J].黑龙江高教研究,2022.40(6):131-137.

[6] 郭瑾莉,王天泽.地方行业特色高校开展课程思政建设的着力 点[J].学校党建与思想教育,2022(12):52-54.

[7] 杨波,苏波.大思政背景下高校课程思政建设刍议[J].学校党建与 思想教育,2022(12):46-48.

[8] 沈炜.大思政课:新时代高校思政课质量提升的战略选择与有效 路径[J].中国高等教育,2022(5):7-9.

[9] 朱平.高校课程思政的动力激励与质量评价[J].思想理论教育, 2020(10):23-27.

[10] 吴宝海,沈扬,徐冉.高校新工科课程思政建设的探索与实践[J]. 学校党建与思想教育,2020(21):61-62.65.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/62335.html