SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:创新活动的全流程包括创新意识的出现、创新思维的应用、创新资源的获取、创新行为的展开、创新成果和创新知识的积累等几个环节,创新能力在创新活动的开展过程中不断应用并提升。大学生创新能力的培养需要符合创新活动开展的基本规律,创新教育体系的建设必须以创新活动的开展过程为依据,以提升创新的三种能力为目标,结合学校的战略定位,对创新教育体系进行系统定位、结构设计和功能划分。

关键词:高校;创新活动;创新能力提升;创新教育体系

本文引用格式:李美燕,等.创新活动流程视角下高校创新教育体系的构建方法[J].教育现代化,2019,6(85):57-60.

创新是一个民族进步的灵魂,自主创新是国家可持续发展的动力,创新能力则是一个国家不断提升其综合竞争力的核心和引擎。在十九大报告中,“创新”一词出现50余次,习近平总书记再次强调“创新是引领发展的第一动力”[1]。只有不断提高创新能力和创新水平,才能保持我国经济社会的持续稳定与快速发展。

创新的主体是人才,人才的关键是教育。高等教育作为培养创新型人才的前沿阵地,在科教兴国、人才强国、建设创新型国家等一系列的重大战略中,承担着重要的责任和使命。2010年7月教育部颁布实施的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010年—2020年)》指出:“教育以能力教育为重,优化知识结构,丰富社会实践,强化能力培养,着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力,教育学生学会知识技能,学会动手动脑,学会生存生活,学会做人做事,促进学生主动适应社会,开创美好未来。”[2]

为此,各高校先后开展了各种形式的针对提高大学生创新能力的教育教学改革实践,但至今仍未形成一套完整有效且可复制的大学生创新教育体系。究其原因,是现有的创新教育改革实践多是从创新能力提升的某一方面展开的,没有对创新活动过程、创新能力形成机制以及创新主体间的相互关系和创新教育体系的运作机理等基本理论问题进行深入、系统的研究。针对这个问题,论文在对创新活动的开展过程进行研究的基础上,总结了创新能力的三种表现形式及其与创新活动开展的关系,同时,分析了三种创新能力在创新活动开展过程中的培育路径,并以此为基础,提出了大学生创新教育体系的基本设计思路和功能划分。

一创新活动及其过程特征分析

创新是指能先于他人,为人类社会的文明与进步获得新发展、新突破,创造出有价值的、前所未有的物质产品或精神产品的活动[8]。简单的说,创新是创新主体在创新环境中,运用创新能力、开展创新活动并产生创新成果的过程。

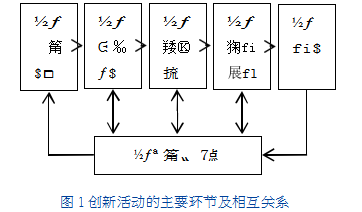

创新活动是创新的核心环节。通过对现有创新活动研究文献的总结分析,创新活动的涵义可以归纳为:创新活动就是创造性劳动的过程,包括创新意识的出现、创新思维的应用、创新资源的获取、创新活动的开展、创新成果的产出和创新知识的积累几个环节,其相互关系如图1所示:

在创新活动中,创新意识是基础和源动力,它指导创新主体在已有知识的基础上,产生创新目标,利用创新性思维,获取创新性知识等资源,并利用这些知识和资源实施创新行为、产出创新成果、积累创新知识,推动创新活动的循环进行,直至达到创新目标。

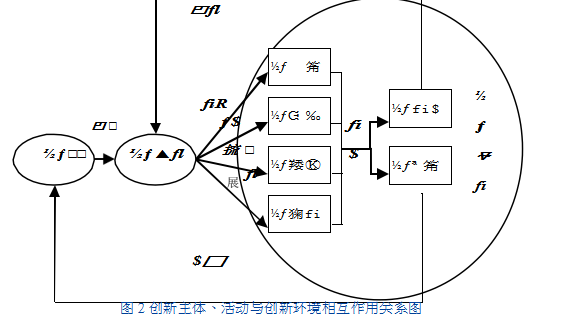

在此过程中,创新主体的创新能力水平和所处的创新环境友好性,直接影响创新活动各环节效率和效果。创新主体、创新活动的各个环节和创新环境的相互作用关系可以用如图2进行简单描述:

二基于创新活动的创新能力的内涵分析

创新活动开展水平及效果的高低可以称之为创新能力[5],是创新主体开展创新活动的内在基础。国内学者对创新能力内涵的理解各不相同:如张宝臣、张燕、张鹏等认为创新能力是个体运用一切已知信息(已有的知识和经验等),产生某种独特、新颖、有社会或个人价值的产品的能力[14-16]。王立认为,创新能力主要包括创新意识、创新基础、创新智能、创新方法和创新环境等[10]。温寒江等认为创新能力包括创新精神、创造性思维能力、实践能力及动手能力[11]。高福安等认为,创新能力包括独创能力、捕捉创新机遇的能力、处理人际关系的能力、知识及信息获取能力等[12]。翟雪松、李世海等则认为创新能力包括创新感知能力、创新想象能力、创新思维能力、创新实践能力[13]。

学者们根据自身对创新能力的理解,对其内涵从不同角度进行了表述,研究逻辑和划分标准各不相同,导致研究结论也大相径庭,但对其内涵的认知是一致的,即:创新能力是人类区别于动物的本质特征和标志之一,是主体通过有目的的创新行为表现出来的积极心理取向,是创造新的思想、并将新的思想付诸实践创造新的事物的能力。

创新能力的应用与创新活动的开展同时进行,创新能力的提升与创新活动的效果息息相关。在创新活动中,创新主体需要具备在创新意识的指引下产生创新观念、设想创新目标的能力;根据创新活动的需要获取、积累、应用相关的知识和资源的能力;以及通过实践活动将创新观念转化为现实产品或工具的能力。这些能力可以总结为创新思维能力、创新学习能力和创新实践能力三部分,他们共同指导创新主体完成创新活动实现创新目标。

三 基于创新活动过程的创新能力提升影响因素分析

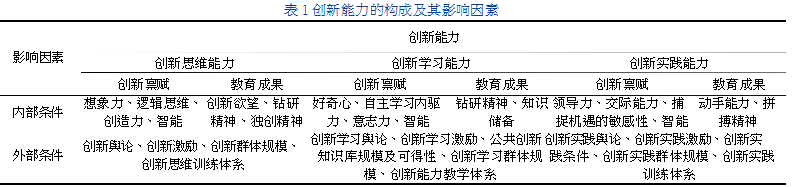

创新思维能力、创新学习能力和创新实践能力分别解决了创新活动中创新意识的出现、创新资源的获取、创新行为的开展以及创新成果的产生等问题,是创新主体开展创新活动的内在基础,根据这三种能力在创新活动中的应用特点,其影响因素包括以下几个方面。

(一)创新思维能力及其影响因素

创新思维能力可以看作创新主体提出新理论、新概念、新发明、新技术以及创造新产品的能力,是创新主体的内在特质之一,是创新能力的动力源泉。

创新思维能力受创新主体所具备的想象力、创造力、逻辑思维能力、智能等个人禀赋的影响,也与创新欲望、钻研精神、独创精神以及创新知识储备等受教育成果息息相关。除此以外,创新思维能力还与创新主体所处环境中的创新舆论、创新激励、创新群体规模以及创新思维训练体系的完善程度等外部条件有直接关系。

(二)创新学习能力及其影响因素

创新能力从根本上说是对未知问题和未知领域的尝试、探索、思考,发现并提出问题,解决问题的能力[5]。要获取这种能力必须具有强烈的好奇心和求知欲,发现问题后通过各种方式找寻答案的过程就是创新和发现的过程。在此过程中,具备从现有资源中获取有用信息的能力、当现有资源不足时主动寻求外部资源的能力,以及为了解决问题持之以恒地学习、钻研的精神都是创新能力的重要组成部分,这种能力可以归纳为创新学习能力。

创新学习能力的关键是自我学习和自主学习,受创新主体的好奇心、主动获取知识的内驱力、新知识的接受能力、意志力和智能等个人禀赋的影响,也受知识获取技能、创新知识储备等受教育成果的影响。同时,创新学习舆论、创新学习激励、创新知识库的丰富程度及可得性、创新学习群体规模、创新学习训练体系等外部条件也会影响创新学习能力的构建和提升。

(三)创新实践能力及其影响因素

当创新性的想法被提出后,将这些想法付诸实现的能力就是创新实践能力,属于实践能力的范畴,也具有一般实践能力的特征[4]。广义的实践能力包含了个体在实践中获得成功所需的智力和非智力因素,狭义的实践能力多指“动手能力”[5],创新实践与一般实践相比更具创新性。创新主体在创新实践中除了具备“动手能力”以外,还需要具备如说服他人接受创新性想法的影响力、借助和组织他人完成既定目标的领导和控制力、应用现有理论技术并进行实践活动的能力等,是创新能力的最终体现。

创新实践能力与创新主体的领导力、交际能力、捕捉机遇的敏感性、智能等个人禀赋密切相关,也受创新主体的动手能力、创新实践知识储备、勇于拼搏的创新精神等受教育成果影响,还和创新实践舆论、创新实践激励、创新实践条件、创新实践群体规模、创新实践训练体系的完善程度等外部条件有关。创新实践能力最有效的提升途径是长时间、有规划、成体系的训练。

创新思维能力、创新学习能力和创新实践能力相互联系、相互影响,共同构成创新主体的创新能力,指导个体产生创新意识、应用创新思维、获取创新资源、展开创新行为、产生创新成果,完成创新活动,实现创新目标。

将影响这三种能力的因素进行分类、汇总、聚合之后发现,创新主体的创新能力就是其个人创新禀赋和受教育成果在特定环境下的具体体现。

其中,创新禀赋是创新主体相对稳定的个人素质,与先天智能、创造力、想象力、好奇心、领导力等性格特质等因素相关度较高,成年个体的创新禀赋已相对稳定,不会因为外部环境发生根本性的变化。受教育成果是个体经过长期的教育之后逐渐显现的个人特征,包括创新知识储备、创新欲望、钻研精神、动手能力、拼搏精神等内在素质。这些素质与创新主体所具备的创新禀赋密切相关,也会在外部环境的引导和培育下发生显著变化。另外,创新主体所处环境中的创新舆论、创新激励、创新群体规模、创新知识库规模及可得性、创新实践条件以及创新能力教学及训练体系的完善程度等外部条件也会对创新能力有显著影响。总的来说,创新能力由创新思维能力、创新学习能力和创新实践能力构成,同时受到创新禀赋、受教育成果及创新环境的多重影响,创新能力的构成及其影响因素,以及各因素间的相互影响关系如表1所示:

高校创新教育是以提高学生的创新能力为目标的综合教育体系,它依托创新活动开展,并以提高参与者的创新能力为核心目的。因此,创新教育体系的设计应当充分考虑创新能力的构成及其影响因素,通过构建有利于创新能力培育的外部条件,激励创新主体主动进行创新思维、创新学习和创新实践,有序的开展创新活动,并在此过程中逐渐提升自身的创新能力、产出更多的创新成果。

四 基于创新能力内涵的高校创新教育体系设计

高校创新教育的根本目的在于通过教学活动的开展,逐步培育、激发、提升学生的创新能力,产出更多的创新成果。创新教育体系的建设就是要将与创新教育有关的教师资源、教学设施资源、教学信息资源等进行有机的组织和设计,以达到提升大学生创新能力的目的。创新教育体系不是教学活动的简单累加,必须进行系统规划和全局设计,在设计和规划时就必须遵循创新活动开展和创新能力提升的基本规律,才能达到事半功倍的效果。

基于创新活动的开展过程和创新能力的构成及其影响因素的高校创新教育体系的设计、建设工作应当从以下几方面开展。

(一)明确高校创新教育体系的战略定位

高校创新教育体系的使命是实现创新型人才的有效培养,其战略目标的选择会受到社会导向和高校定位的影响。根据我国现行的高等院校分类,可以基本分为研究型大学、研究教学型大学、教学研究型大学、教学型大学、应用型大学、高职高专院校等几类[7],不同类型的高等院校的建设侧重点不同,对学生创新能力的培养要求也有所差异。高校在创新教育体系目标选择时必须始终与本校的基本建设目标保持一致,将创新教育的服务对象、建设路径、总体规划等进行详细的划分,并提出了具有针对性、可行性和可持续性的创新性人才培养目标。

(二)营造有利于提升大学生创新能力的软环境

从表1中可以看出,创新主体创新能力提升的内部条件包括:想象力、逻辑、好奇心、学习内驱力、领导力、捕捉机遇的敏感性等个人禀赋和创新意识、钻研精神、独创精神、意志力、知识储备、动手能力、拼搏精神等后天培养的素质,这些能力和素质的养成需要良好的软环境支持。

一方面,激发与创新能力有关的个人禀赋,鼓励那些具备创新禀赋的同学进一步开发、锻炼、提升自身的创新思维能力、创新学习能力和创新实践能力,充分发挥自身特长。

另一方面,采取各种措施塑造和强化与创新能力有关的精神品质,如创新意识、钻研精神、独创精神、拼搏精神等。创新舆论的引导、创新群体规模的提升、创新活动的激励、创新氛围的营造等软环境建设是激发学生创新兴趣、开展创新活动的重要条件。

(三)完善有利于提升创新能力的硬条件

在与创新能力培养有关的外部环境中,创新基础条件的建设是保障创新活动顺利开展的基础[8]。这一点已经在各高校的创新教育体系建设过程中达成了共识,并成为目前投入最多的领域。现有高校一提到创新基础条件建设大多是指进行设施设备购置、实践实验场所改扩建等物理设施的完善和提升,而与三种创新能力相关的创新知识库建设、创新知识获取途径建设、学习群体规模条件、实践激励、实践舆论、实践群体规模建设等方面的投入却相对较少,没有形成面向创新活动的全过程的硬件条件体系,建设成效往往事倍而功半。

(四)建设符合创新活动规律的高校创新教育体系

高校创新教育体系的建设应当以创新活动的开展过程为指导进行,总的来说,有效的高校创新教育体系应当通过有效的创新创业指导、创新环境的营造和成体系的创新创业教育激发学生的创新性学习兴趣;通过建设创新资源共享平台,为学生提供创新性学习资源获取和创新知识反馈的桥梁;通过课堂教学体系设计及课堂内容的调整,进行有针对性的创新思维引导和训练;通过教学实验环节的开展,进行创新活动指导和创新实践能力的训练;通过开放性实验、竞赛等课内外创新活动,进行创新实践训练;通过构建创新成果转化平台,实现创新成果、经验等创新资源的有效转化和知识反馈。

总之,高校创新教育体系的建设和实施,必须遵循创新活动开展的基本规律,形成如图3所示的建设逻辑图。

总之,高等院校的创新教育必须立足本校的教育实际和教学目标,设计适合社会需要、高校定位和学生欢迎的创新性人才培养目标;并从激发学生的创新意识、丰富学生的创新知识储备、帮助学生掌握必需的创新技术和方法、创造良好的创新外部环境等方面入手,有系统、有目标、有计划的建设创新性人才的培养体系。

五结语

改革点燃引擎,创新驱动发展。根据创新活动的过程和创新能力提升的客观规律进行创新教育体系改革,是各高校培养具有更活跃创新思维、更强大学习能力和更扎实实践能力的创新型应用人才的必由之路;是全体高校教育工作者新时代下,培养、提高大学生创新意识和创新能力的必然选择。

参考文献

[1]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告.http://news.cnr.cn/native/gd/20171027/t20171027_524003098.shtml.2017年10月18日.

[2]中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年).http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.2010年7月29日.

[3]陈茉.大学生创新能力培育问题的国内外研究综述[J].黑龙江高教研究,2015(1):82-85.

[4]余华东.大学生创新能力的构成要素探究[J].太原师范学院学报(社会科学版),2011(3).

[5]张姿炎.大学生学科竞赛与创新人才培养途径[J].现代教育管理,2014(3):61-65.

[6]张冰融,宋雪.大学生科研创新能力培养的探索与实践[J].现代教育管理,2014(6):71-75.

[7]赵建华.大学生实践能力的结构分析[J].江苏高教,2009(4):88-90.

[8]朱向东,臧克江,葛宜元,等.基于培养高校学生创新能力下的教育体系创立[J].前沿,2013(11):123-124.

[9]包文莉,刘丹.大学生创新创业能力构成及培养策略研究[J].辽宁科技学院学报,2016,18(3).

[10]王立.浅谈大学生创新能力培养[J].甘肃科技纵横,2005,34(4):198-199.

[11]温寒江,陈爱苾.学习学.上卷[M].教育科学出版社,2016:76.

[12]高福安.创新人才培养方法论[M].中国广播电视出版社,2005:103.

[13]翟雪松,董艳,詹巧巧.形塑学习(Solid Learning)教学环境下大学生创新能力影响机制研究[J].远程教育杂志,2017,35(3):40-47.

[14]张鹏,于兰,刘助柏,等.高校大学生创新能力培养现状及对策研究[J].大学教育科学,2005(3):50-53.

[15]陈林海,陈永忠,董志昕.创新能力本质和大学生创新潜能培养对策[J].中国农业教育,2014(3):39-42.

[16]谭晋钰.高校供给侧创新创业教育体系构建研究——基于“大创计划”项目师生调研[J].教学研究,2018,41(1):100-104.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30177.html