SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:随着社会经济和科学技术的发展,我国对适应行业需求、具有创新能力和国际化视野的环境类高水平人才的需求不断增长。为提升专业建设能力和人才培养质量,项目组成员通过多年的人才培养模式改革、创新与实践,形成了以“水环境保护与生态修复”为特色方向的创新人才培养体系,专业建设和人才培养成果显著。

关键词:环境专业;人才培养;专业建设;创新实践

本文引用格式:李轶等.以社会需求为导向,依托优势学科的环境类人才培养创新与实践[J].教育现代化,2019,6(37):4-6.

一研究背景

环境问题是当前社会的难题之一,环境学科作为一门新兴学科,在专业高度分化的同时,学科综合化、人才培养一体化的特点也愈加明显。探索新的人才培养模式,培养满足社会需求的高素质环境专业创新人才成为环境领域高等教育的研究热点[1]。河海大学是我国首批设置环境专业的高校之一,近年来,依托学校水利学科优势,面向流域水环境需求,不断进行人才培养模式改革、创新与实践,形成了以“水环境保护与生态修复”为特色的创新人才培养体系,人才培养质量稳步提高。在人才培养的长期实践中,解决了以下问题:

(1)针对人才培养与社会需求错位,毕业生难以适应社会的问题[2],构建了环境类人才多出口培养体系,解决了人才培养缺乏针对性、出口单一、学生适应能力弱的问题。

(2)以社会热点问题为引导,解决了学生与社会脱节的问题;从科研项目和行业需求中凝练创新训练课题,解决了课题数量不多、经费不足、与社会需求脱节的问题[3]。

(3)院士、教学名师等直接服务于本科教学,邀请国际专家和两院院士开展名家讲座和论坛,解决了学生知识面有限、视野狭窄、与专家缺乏交流的问题。

(4)实施了校外实习基地、科研实验平台和野外试验场全部向本科生免费开放机制,解决了教学科研平台条块分割、实践教学资源和实践教学空间不足的问题。

二 环境类专业创新人才多元化培养模式

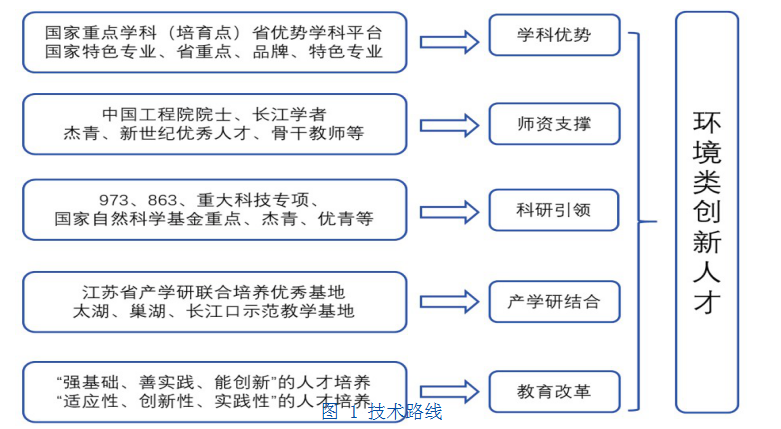

针对我国水环境领域人才需求和环境类专业教育教学过程中的问题,项目组在多项教改课题支持下开展研究,形成了“以社会需求为导向,依托优势学科的环境类人才培养创新与实践”的理论成果。本成果依托国家重点学科培育点和江苏省优势学科平台,以国家级特色专业和江苏省重点、品牌、特色专业建设为契机,以一流师资队伍为保障,以重大科技项目为引导,以国家、省部级科研平台为支撑,不断完善人才培养方案,创新人才培养模式,着力提升学生创新实践能力。提出了“强基础、善实践、能创新”的人才培养理念,构建了“科学型、技术型、应用型”环境类人才多出口培养体系。依托重大科研项目和行业单位课题,创建了“科学研究、创新训练、毕业设计”相结合的创新能力培养模式。构筑了涵盖实习基地、野外试验场、实验教学示范中心、专业重点实验室的全方位实践教学平台,建立了“学生实训、课题合作、就业拓展”的多途径实践能力培养机制,技术路线如图1所示。

(一)探索并实践了本科生渐进式人才培养模式

结合学科特点,探索并实践了“强化基础、认识社会、提出创新、取得突破”的本科生渐进式人才培养模式。关注教育教学和人才培养全局,科学处理各教学环节的关系,做到了四个“每一”,即每一个本科生都参加社会实践和创新训练,每一个专业实验室都对本科生免费开放,每一位教师都参与指导实践,每一篇毕业论文都与实际课题结合,逐步形成了整体、综合和系统的人才培养模式。首先强调基础学习,支持学生参加各类基础竞赛,在打好基础的前提下开展社会实践,进一步鼓励学生自主开展创新实践,通过三年的积累,引导学生参与教师承担的科研课题并确定毕设题目,利用教学科研平台优质资源,使学生取得创新成果。

(二) 创建了“科学型、技术型、应用型”人才多出口培养体系

以个性化发展和社会需求为导向,优化人才培养过程。在大学一、二年级实行环境科学与工程大类培养,统一学习相关基础课程,到三年级按照学生志愿分为环境科学和环境工程两个专业,强化科学素养和工程基础专业知识学习,并选派优秀本科生参加联合培养项目;结合就业调查和校友反馈,及时掌握行业需求发展变化情况,在四年级分不同方向培养。目前环境类专业每年约有15%的学生获得国内外知名大学推荐免试攻读硕士及博士学位资格,构成了科学型人才的主体,每年约30名专业硕士研究生是技术型人才培养的重点,其余为应用型人才,直接就业服务于社会。人才多出口培养体系充分发挥了学生的主观能动性,保证了就业率和人才培养的多元化。

(三)拓宽了本-硕-博一体化培养模式

结合行业对不同层次人才的需求,完善了本-硕-博一体化培养模式。首先优化培养过程,对优秀本科生实施推荐免试研究生制度,对优秀硕士生实施硕-博连读制度,其中特别优秀的本科生可申请直接攻读博士研究生。通过培养模式改革,使优秀学生更早接触学科前沿,促进了科研与教学紧密结合,激发了学生持续创新能力,学术成果更为突出。直博生和硕博连读生人均发表SCI论文5篇,明显高于普通博士生。针对用人单位需求及毕业生发展情况,鼓励毕业生带着实际问题回学校继续深造,攻读硕士、博士学位。这些学生的论文能更好地结合社会需求,科研成果可直接用于解决实际问题,形成了校企良性互动。

(四)开创了“三结合”创新能力培养模式

环境类人才培养模式的改革、创新与学院科研发展及行业需求紧密联系。根据行业发展过程中的科技需求,依托973、863项目、国家重大科技专项-水专项、国家自然科学基金重点项目和杰出青年基金等课题,通过校内外专家指导学生参加挑战杯、节能减排大赛,承担各级创新训练、优秀论文培育计划,完成毕业设计(论文)等方式,使本科生100%参与科研,开创了“科学研究、创新训练、毕业设计”相结合的“三结合”创新能力培养模式,充分发挥了重大科研项目和行业课题需求对人才培养的引导作用,学生创新能力获得用人单位一致好评。

(五)打造了多途径实践教学新模式

近年来在政府部门、科研院所、大型企业建立实习基地26家,包括长委、黄委、太湖流域管理局等,形成了“实习动手、现场观测、实验探索”的全方位实践教学平台。依托重点科研项目示范工程,在太湖、滇池等地建立了水质净化技术和生态修复示范教学基地,在南京、镇江等地建立了野外模拟教学试验基地和现场实验场所。由国家级实验教学示范中心、专业实验室、科研实验室和教育部重点实验室构成的多层次实验平台全部无偿提供学生使用。以上3类实践基地分别实行了集体参观、定岗实习、团队创训研究和开放式实验室管理等教学模式,显著提高学生实践能力。

三 研究成果推动环境类专业建设和学科发展

“以社会需求为导向,依托优势学科的环境类人才培养创新与实践”的理论成果于2013年获得江苏省高等教育教学成果奖特等奖,2014年获得国家级教学成果二等奖。成果实施后,环境类专业学生适应社会、创新和实践能力显著提高,成果建设经验多次在全国教学会议上介绍交流并在25所高校推广应用。

(一)在专业建设和人才培养上取得了重要成果

环境类专业先后成为江苏省高等学校品牌特色专业、国家特色专业建设点和江苏省十二五本科重点专业,办学水平国内领先。环境类人才多出口培养体系效果显著,本科生平均毕业率95%,继续深造率35%,就业率98%以上;每年选拔20余名优秀本科生参加国际交流和联合培养项目;研究生继续深造、出国留学和就业比例各占25%、20%和55%左右;人才培养得到社会认可,用人单位满意率达98%。近10年累计为社会培养了3650名环境领域高级人才,其中包括院士、国家级教学名师、全国优秀共青团员、江苏省十大杰出青年、美国斯坦福大学教授等行业领军人物和社会杰出人才。本科毕业设计(论文)质量显著提升,近3年获得国家、江苏省、校级优秀毕业设计(论文)35项。

(二)环境类学生的创新能力得到了极大提高

通过人才培养模式改革与实践,学生创新能力显著提高。学生参加各级科技竞赛年均获奖39项。近10年环境学科建设经费近亿元,年均科研经费5200万元,优势学科资源和重大科研项目带动人才培养质量提高。近3年本科生获得专利36项,发表科研论文23篇。研究生年均发表高水平论文数量220篇,其中SCI、EI收录论文120篇,申请专利60项,先后获全国优秀博士学位论文(提名)2篇,江苏省优秀博士论文3篇,江苏省优秀硕士论文4篇。每年与国际一流大学联合培养学生20余名,接收越南、老挝等国留学生10余名,与英国亚伯大学合作创办了学校首个中外合作办学项目,激发了学生的创新活力。

(三)多途径实践教学模式为其他院校提供了良好借鉴

由26家实习基地、10处教学试验基地、3000m2实验室等构成了多层次、全方位实践教学平台。实践基地和实验平台全部无偿提供学生使用,并配备专业教师和基地技术人员指导,实践基地还提供给南京工程大学、扬州大学等高校实习使用。“多模块、多层次”的实验课程体系,“创新性、开放性、研究性和仿真性”的实验教学模式,多次受邀在全国性实验教学研讨会上进行介绍,为同类高提供了参考。研发的系列化小型台式、自循环水力学仪器等已被推广到20多所高校,实现了资源共享和良好的示范辐射作用。多次被评为江苏省产学研联合培养示范基地和优秀基地,获中国产学研合作创新成果奖。

(四)人才培养模式创新与教学改革成果起到了辐射示范作用

精品课程、教材被20所高校使用。国家级精品课程“工程水文学”“水力学”、国家级规划教材《城市河湖水生态与水环境》《水力学》,高等学校给水排水工程专业指导委员会规划推荐教材《城市水系统运营与管理》等在华北水利水电学院、扬州大学等高校使用。国家精品视频公开课“当今环境热点问题”、国家精品资源共享课“水力学”和“工程水文学”在教育部爱课程网站上线。专业教师先后赴新疆农业大学、西藏大学等授课,推动了兄弟院校的交流和共同发展。教学改革成果连续3次在中国大学环境教学论坛上进行,被东南大学、大连理工大学等25家高校引用,受益学生超过10000人,并被高等教育委员会环境工程专业指导委员会专家肯定,认为人才培养模式创新与教学改革成果具有鲜明特色,值得其他高校借鉴。

四 结论

“以社会需求为导向,依托优势学科的环境类人才培养创新与实践”不同于传统环境专业的人才培养和教育教学模式。为满足社会发展对高水平专业人才的需求,在传统人才培养模式的基础上,研究与实践了多元化的人才培养模式。“适应性、创新性、实践性”人才培养正日益取得丰硕成果,为我国环境领域创新人才培养做出了重大贡献。

参考文献

[1]徐忠,李俊生,苏欣颖,夏至,黄丽坤.环境工程本科专业课程体系改革与实践[J].教育教学论坛,2018(26):111-112.

[2]谢春生,胥家桢,梁建华,林伟锐,吴贤格.环境工程专业就业情况分析及其对应用型人才培养的启示[J].广东化工,2017,44(11):313-314.

[3]张怡红.大学生实践创新训练计划实施现状与优化策略[J].创新人才教育,2016(02):54-58.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10532.html