SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究认知行为治疗对抑郁症患者病耻感和应对方式的改善及改变情况分析。方法选取我院2018年1月至2018年11月收治的104例抑郁症患者作观察对象,运用认知行为治疗对所有患者进行干预,分析干预前后患者应对方式、病耻感改变情况。结果统计结果显示,治疗干预后患者应对方式评分、病耻感评分优于干预前(P<0.05)。结论抑郁症患者采用认知行为治疗,可改变患者应对方式,消除患者病耻感,有助于其早日康复,值得推广。

关键词:病耻感;应对方式;抑郁症;认知行为治疗

本文引用格式:徐珊珊.认知行为治疗对抑郁症患者病耻感和应对方式的改善及改变情况分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(101):53+55.

0引言

病耻感是影响抑郁患者治疗积极性、治疗结果的重要因素,目前,临床对抑郁症病耻感方面报道较少[1]。本研究筛选104例抑郁症患者作观察对象,探究认知行为治疗的价值,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料。随机选取2018年1月至2018年11月我院收治的104例抑郁症患者,均根据“国际疾病分类第十版

(ICD-10)”中关于精神与行为障碍分类抑郁发作诊断标准,所有患者均确诊。本组104例中,男65例、女39例,年龄17-52岁,平均(32.7±4.4)岁,病程1.2-8.5年,平均(3.3±0.4)年。排除合并因器质性疾病所致的精神障碍、重性精神疾病障碍诊断患者。

1.2方法。认知行为治疗:本研究使用贝克认知模式,改变其不良行为、重建认知,具体:①持续1周认知行为治疗原则介绍,包括:自动思维对行为、认知的影响等。②对患者思想扭曲背后图式通过问题情境进行识别;以问题情境切入实施治疗,将患者过去经验的认知进行重述,对患者行为习惯及行为、语言中的自卑、自责认知进行识别,共计治疗2周。③应对性思维引入与练习,咨询师需注意在治疗实施中,改变患者思维,将挫败思维转为与之抗衡的积极思维。首先为患者详细介绍积极性思维的示范与目的,并要求患者按照应对性句子大声语言练习,共计治疗1周。④替代联系,由治疗师为患者进行示范,后患者跟随替代练习,角色扮演或想象羞耻、自卑情境,在进行消极思维识别,停止并积极思维替代。治疗3周,给患者充足时间进行联系。⑤自我强化、积极联系表示,维持1周自我强化治疗,如“我很好的应付了”、“我能够做到不逃避”等。⑥跟踪治疗:对患者治疗外使用情况进行记录、监督,帮助患者学会理性思考,建立自行,不要过度依耐情绪感受对现实评估,检查情绪,认知重建,并矫正不良行为。

1.3观察指标。使用曾庆枝等专门设计的病耻感自我评估量表,其效度、信度较高,内部一致性系数0.90。量表包括:治疗因子、能力因子、社交因子等3方面,用0~3四级评分法,分为经常3分、有时2分、很少1分、没有0分,评分越高患者病耻感越高。使用肖计划编制应对方式量表,包括:合理化、回避、幻想、自责、求助、解决问题等6个因子,共62题皆是非题。其中求助、解决问题是成熟型应对,其余是非成熟型应对,合理化是混合型应对,运用0-1两级评分法评价。

1.4统计学。采用SPSS 19.0分析,计量资料以(±s)表示、t检验;计数资料以%表示、用检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

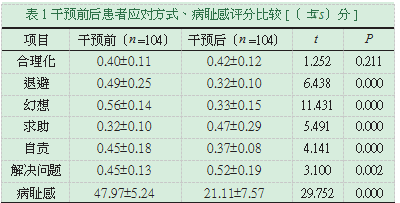

根据研究显示,干预后患者病耻感评分低于干预前,统计学有意义(P<0.05);而两组应对方式对比,干预后患者解决问题、求助评分高于对照组;且干预后患者自责、幻想、退避等评分低于对照组,统计学有差异(P<0.05);两组合理化对比(P>0.05)详见表1。

3讨论

抑郁症是临床精神科常见疾病,其复发率高、致残率高、病程长;近年来,其发病率不断升高,不仅对患者身心造成损害,同时给社会、家庭造成巨大负担[2]。病耻感是抑郁症患者常见心理应激反应,主要因疾病因素、社会因素、行为因素所致,对患者融入社会或康复治疗时造成巨大阻碍[3]。

国外著名精神病学者贝克认为情绪与行为变化受认知过程的决定,其指出医院患者的愤怒、焦虑、抑郁等负面情绪与患者对事物的看法、观点及认知存在必然关系[4]。个体受到外界环境干扰后,会出现一种自我调整的应激状态,但若患者长期、消极应激,可使其产生错误认知,作出绝对的、极端的判断,进而诱发负性行为与情绪。抑郁患者病耻感则是一种认知的偏见,是对自身疾病状态的不满,自己感觉见不得人、羞耻等,加之长期外界因素影响所致。因此,临床对尽早对抑郁患者实施心理治疗至关重要[5-6]。

认知行为治疗作为行为与情绪的中介,在改善应对方式、羞耻病方面作用显著。本研究显示,治疗后患者病耻感评分低于干预前(P<0.05),提示认知行为治疗可消除抑郁患者羞耻病;同时干预后患者解决问题、求助评分高于对照组;且干预后患者自责、幻想、退避等评分低于对照组(P<0.05)说明认知行为干预可改善患者非成熟型行为,改变其应对能力[7-8]。

综上所述,对抑郁症患者开展认知行为治疗,作用显著,可帮助患者重建认知行为,消除羞耻感,值得推广[9-11]。

参考文献

[1]李江婵,姚素华,谢秀东,等.认知行为治疗对抑郁症患者病耻感和应对方式的影响研究[J].中国全科医学,2015,18(4):463-465.

[2]俞洋,张杏莲.抑郁症患者病耻感与应对方式和社会支持的相关性研究[J].慢性病学杂志,2017,18(3):237-239.

[3]穆燕.正念认知疗法干预对抑郁症患者心理状态及自杀意念的影响[J].海军医学杂志,2017(06):530-533.

[4]谢贤.抑郁症患者生活质量与自我病耻感的相关性探讨[J].临床合理用药杂志,2016(05):98-99.

[5]王礼军,郭本禹,张磊.认知行为心理治疗分析系统及其在慢性抑郁症中的应用[J].中国临床心理学杂志,2016(04):766-770.

[6]李玥,贺敏,张磊阳,等.抑郁症神经解剖及其病理机制的研究进展[J].安徽医药,2017(10):1751-1759.

[7]解瑞宁,乔艺,李英娥.社区老年人抑郁症状及影响因素[J].中国健康心理学杂志,2017(12):1771-1773.

[8]孙科,杨光远,谢俊,等,李轶琛认知行为治疗对青少年抑郁症病耻感的研究[J].广东医学,2017(13):2022-2024.

[9]陈妞,陆萍静,施宇,等.痴呆相关病耻感研究进展[J].中国护理管理,2018(06):853-857.

[10]黎华柱.认知行为疗法对消除抑郁症患者病耻感的影响[J].当代医药论丛,2013(5):213-214.

[11]张海涛.康复期精神分裂症患者感知病耻及心理干预对其病耻感的影响与作用[D].南昌大学,2015.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/26339.html