SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨阿奇霉素致不良反应事件的规律及特点。方法收集从2017年1月至2018年12月出现的由于阿奇霉素导致的不良反应事件的患者资料,共计500例患者,对患者的临床资料进行回顾性分析,探讨阿奇霉素致不良反应事件的规律及特点。结果研究发现,中青年患者是出现不良反应的主要群体,其占比要明显高于另外两个年龄段的患者,差异具有统计学意义(P<0.05),而在性别方面,男性数量和女性数量相近,差异无统计学意义(P>0.05)。相较于首次用药,二次用药不良反应的发生率要更低,相较于静脉滴注,采用口服的方式给予患者药物治疗,具有更低的不良反应发生率,从数据中可以看出,消化系统的不良反应发生率最高,其次为皮肤反应,其数据要明显高于其他不良反应类型,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论在临床使用阿奇霉素进行治疗时,要根据患者的情况选择合适的给药时机、给药方式,同时密切关注患者的情况,以将不良反应的发生率降到最低。

关键词:阿奇霉素;资料分析;不良反应

本文引用格式:翟金梅.阿奇霉素致不良反应事件的规律及特点[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(91):127-128.

0引言

阿奇霉素(AZ)是临床中在保证红霉素抗菌谱以及抗菌活性的基础上,通过对其结构进行修饰而得到的一种新型的15-元环大环内脂类化合物,该药主要是通过对核糖体50 S亚基蛋白质的合成产生抑制来实现抗菌的效果,由于其较好的临床效果以及较广的抗菌谱,其在临床中得到了十分广泛的应用,但是在实践中发现,该药物不良反应事件的发生率也呈现出逐渐增加的趋势,因此为了保证该药能够在临床中得到有效的应用,保证患者的健康和安全,必须对不良反应的发生情况进行研究分析[1]。本次研究就对阿奇霉素导致不良反应事件的规律及特点进行了研究探讨。

1资料与方法

1.1一般资料

收集从2017年1月至2018年12月出现的由于阿奇霉素导致的不良反应事件的患者资料,共计500例患者,男280例,女220例,年龄3~88岁,平均(45.12±3.78)岁。比较资料,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

整理患者的临床资料,对相关资料进行回顾性分析,比较患者的一般资料以及疾病相关资料,总结分析内容。

1.3统计学分析

使用SPSS 22.0对患者的相关参数进行分析,计量数据通过t检验,以(±s)表示,计数资料采用2检验,以(%)表示,P<0.05作为差异有统计学意义。

2结果

2.1年龄以及性别分布

本次研究中,选取500例患者作为研究对象,对其基本资料进行整理和分析,500例患者中,100例(20%)为未成年人,中青年(19~59岁)360例(72%),老年40例(8%),可以看出中青年患者是出现不良反应的主要群体,其占比要明显高于另外两个年龄段的患者,差异具有统计学意义(P<0.05),而在性别方面,男性数量为280例(56%),女性数量为220例(44%),差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2临床用药时机对不良反应发生情况的影响

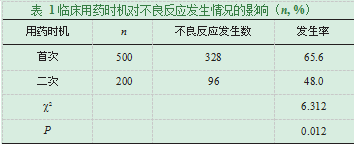

相较于首次用药,而二次用药不良反应的发生率要更低,差异具有统计学意义(P<0.05),详情可见表1。

2.3临床用药途径对不良反应发生情况的影响

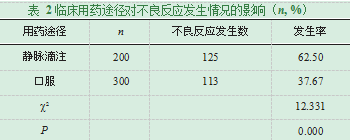

相较于静脉滴注,采用口服的方式给予患者药物具有更低的不良反应发生率,差异具有统计学意义(P<0.05),详情可见表2。

2.4不良反应的发生类型分布

从数据中可以看出,消化系统的不良反应发生率最高,其次为皮肤反应,其数据要明显高于其他不良反应类型,详情可见表3。

3讨论

阿奇霉素是临床中一种新型的具有良好的广谱抗菌作用的抗生素,在临床中具有起效快、药效长以及抗菌范围广等优点,因此在临床中受到了医生和患者的青睐,得到了广泛的应用,在急性咽炎、慢性支气管炎以及肺炎等多种病中都起到了较为明显的作用,尤其在泌尿系统感染等疾病方面起到了十分理想的作用[2]。但是在临床使用中也发现,该药物所导致的各种不良反应开始出现,影响了临床的治疗效果和患者的身体健康[3]。

本次研究中,我们选取了500例因为应用阿奇霉素而出现相关不良反应的患者,对其临床资料进行了回顾分析,以探讨临床中阿奇霉素导致的不良反应事件的规律及特点。从针对患者基本资料的整理中可以发现,相较于未成年群体以及老年群体,中青年群体在用药后出现不良反应的发生率要更高,该结果与以往研究中婴幼儿与老年群体发生率更高的结果不相符,可能是与本次研究中人群多为中青年有关,而在性别方面,男性与女性的占比相近,差异不大,显示在整体上性别并不会对患者的不良反应发生率造成影响[4]。而在针对临床用药时机和用药途径的分析中则发现,相较于首次用药,二次用药患者的不良反应发生率出现了明显的降低,可能是经过首次用药后患者的机体抗性有所降低,具体原因仍需要进行进一步研究[5];而在用药途径方面,口服药物的不良反应发生率要明显低于静脉给药,因此在临床治疗中,使用该药进行治疗时,在能够口服给药的情况下尽量选择口服的方式给予患者药物,同时由于该药具有较长的抗菌药后效应以及较为特殊的药代动力学,因此在患者停药后仍需要对患者进行10 d左右的监测工作,保证患者无不良反应发生[6]。

最后,我们针对患者的发病类型进行了简单的统计,结果显示消化系统的不良反应发生率最高,其次为皮肤反应,整体种类与说明书上填写的相同,因此在临床用药治疗过程中,要针对患者的相关系统以及器官给予相应的监测工作,定时对患者进行检查工作,了解其相关系统和器官是否存在异常情况,给予相应的处理,降低不良反应的发生率[7]。

综上所述,在临床中阿奇霉素的使用中,较之首次用药,二次用药的不良反应发生率会降低;较之静脉给药,口服用药的不良反应发生率会更低,而在不良反应类型中则以消化系统的不良反应发生率最高,其次为皮肤反应[8]。

参考文献

[1]徐万升.阿奇霉素致不良反应事件的规律及特点[J].中国保健营养,2016,26(9):259-260.

[2]林海兰.阿奇霉素所致心血管系统不良反应事件临床分析[J].中国继续医学教育,2016,8(5):183-184.

[3]Mcconnell K,Shields M.Azithromycin for episodes with asthma-like symptoms in young children aged 1-3 years[J].Lancet Respir Med,2016,4(1):19-26.

[4]刘慧琪.阿奇霉素在儿科临床应用中的不良反应和药学分析[J].世界复合医学,2018,4(1):52-54.

[5]肖爽.阿奇霉素药物不良反应相关因素分析[J].中国实用医药,2016,11(21):221-222.

[6]刘芳,王宁,王馨苒.阿奇霉素致不良反应40例临床分析[J].世界临床医学,2016,10(1):70.

[7]樊悲腾.我院阿奇霉素致不良反应的分析[J].基层医学论坛,2016,20(10):1426-1427.

[8]Mertens TCJ,Hiemstra PS,Taube C.Azithromycin differentially affects the IL-13-induced expression profile in human bronchial epithelial cells[J].Pulmonary Pharmacology&Therapeutics,2016,39(5):14-20.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23186.html