SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的调查分析低分子肝素治疗缺血性脑血管病患者后引起不良反应的危险因素。方法选择2015年1月至2017年12月在我院采用低分子肝素治疗后出现不良反应与未出现不良反应的缺血性脑血管病患者各130例,设为观察组、对照组,分析患者应用低分子肝素治疗后发生不良反应的危险因素。结果经单因素、多因素Logistics线性回归分析,年龄≥60岁、注射时长<30 s、注射后不按压是缺血性脑血管病患者应用低分子肝素治疗后不良反应的危险因素。结论缺血性脑血管病患者受到年龄、注射时长、注射后按压等因素的影响,在低分子肝素治疗后易发生不良反应。

关键词:缺血性脑血管病;低分子肝素;不良反应

本文引用格式:曾桂花,罗彤,聂琼,等.低分子肝素治疗缺血性脑血管病的不良反应分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(74):144+147.

0引言

缺血性脑血管病主要是指由于脑组织缺血而引起的脑组织受损,又被称为“脑梗死”,该疾病在脑血管病变中的发病率较高,患者发病后多伴随有一定程度的神经功能受损,具有较高的致残风险和致死风险,故临床上需对该疾病予以积极治疗。低分子肝素是临床上治疗缺血性脑血管病的主要药物,可起到显著的抗凝作用、溶栓作用,有利于控制缺血性脑血管病患者的病情,但在低分子肝素治疗后,部分缺血性脑血管病患者会出现诸如皮下出血、注射点疼痛等不良反应,对患者预后较为不利[1],故临床上需针对缺血性脑血管病患者应用低分子肝素治疗后的不良反应予以积极防治,以确保其疗效和预后。本研究通过回顾性分析采用低分子肝素治疗后出现不良反应与未出现不良反应的缺血性脑血管病患者各130例临床资料,分析低分子肝素治疗缺血性脑血管病患者后不良反应的危险因素。

1资料与方法

1.1一般资料。选择2015年1月至2017年12月在我院采用低分子肝素治疗后出现不良反应与未出现不良反应的缺血性脑血管病患者各130例,设为观察组、对照组。观察组有男78例、女52例,年龄53-84岁,≥60岁87例,<60岁43例;对照组有男74例、女56例,年龄50-79岁,≥60岁69例,

<60岁61例。

1.2方法。对患者临床资料进行回顾性分析,对缺血性脑血管病患者应用低分子肝素治疗后不良反应的危险因素进行分析,分析指标有年龄(≥60岁或<60岁)、性别(男或女)、注射时长(<30 s或≥30 s)、注射后按压(有或无)。

1.3统计学处理。应用SPSS 22.0软件,计数资料形式行χ2检验,P<0.05时有统计学意义,再行多因素Logistics线性回归分析,以α=0.05作为检验水准。

2结果

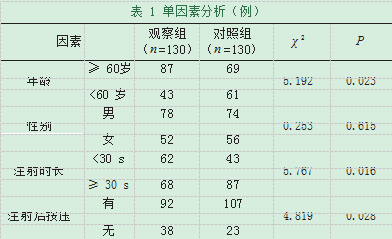

2.1单因素分析。观察组与对照组在年龄、注射时长、注射后按压等方面比较均有统计学差异(P<0.05),在性别方面比较无统计学差异(P>0.05),见表1。

2.2多因素Logistics线性回归分析。将单因素分析中统计学结果P<0.05的变量纳入至多因素Logistics线性回归模型中,进一步行多因素Logistics线性回归分析,年龄≥60岁、注射时长<30 s、注射后不按压等自变量在多因素Logistics线性回归模型中的P<0.05,以上因素是导致缺血性脑血管病患者应用低分子肝素治疗后发生不良反应的危险因素,见表2。

3讨论

缺血性脑血管病即“脑梗死”,主要是由于脑血管血流灌注不足引发缺血反应进而导致的脑组织损伤,其病情凶险,病情进展迅速,如患者未能得到及时治疗,很可能会由于脑组织长时间血流灌注不足而发生死亡,其致残率和致死率均较高。因此,临床上需针对缺血性脑血管病予以积极治疗。

由于缺血性脑血管病的发生与脑血管血流灌注不足有关,而其脑血管血流灌注不足的根本原因是脑血管内有动脉粥样硬化病变形成,导致脑动脉狭窄或闭塞,故临床上主张针对缺血性脑血管病的发病机制进行治疗,而由于缺血性脑血管病的发生机制与凝血功能有关,故可通过抗凝药物来达到抑制脑血管病变的进展。

低分子肝素是临床上常见的抗凝药物,可通过与AT-III受体结合,增强其抗凝血因子-10的作用,有效抑制血小板的聚集和活化,起到抗凝作用;低分子肝素还可激活组织纤溶酶原激活因子,促进纤维蛋白溶解,对二磷酸腺苷促进血小板聚集的作用予以减弱,从而抑制凝血因子-10的活性,降低血管内血液粘稠度,起到抗血栓作用;低分子肝素还可通过抑制白细胞黏附聚集,发挥抗炎作用,促使微血管炎症缓解[2-3]。与普通肝素相比,低分子肝素的抗凝、溶栓作用更加显著。低分子肝素往往是采取皮下注射的方式给药,将低分子肝素注入至皮下后,可使药物快速进入至患者血管内,快速发挥抗凝作用和溶栓作用。然而,在缺血性脑血管病患者采用低分子肝素治疗期间,尽管低分子肝素的出血风险较低,但由于皮下注射低分子肝素后,低分子肝素从注射点向周围扩散,皮下注射点的局部药物浓度较高,低分子肝素扩散过程中可能会导致部分毛细血管壁的完整性损坏,导致毛细血管破裂,使部分缺血性脑血管病患者发生皮下出血等不良反应,这可能会导致患者病情加剧,对患者抗凝治疗和预后均较为不利,因此,临床上需针对低分子肝素引起的不良反应予以重视,对其进行深入研究,以寻求有效的防治对策。明确低分子肝素用于治疗缺血性脑血管病发生不良反应的危险因素是防治不良反应的关键,本研究中针对出现不良反应与未出现不良反应的病历资料进行回顾性研究,研究发现,经单因素、多因素Logistics线性回归分析,年龄≥60岁、注射时长<30 s、注射后不按压是导致缺血性脑血管病患者应用低分子肝素治疗后发生不良反应的危险因素,其中,年龄达到60岁的患者为老年患者,老年患者的毛细血管脆性往往会随着年龄的增高而增高,毛细血管脆性增高后,其血管弹性减弱,在皮下注射低分子肝素时,这类患者的毛细血管容易受损而致破裂,是导致皮下出血的主要原因,且老年患者的机体内受性较差,其疼痛敏感度更高,在皮下注射低分子肝素时,容易出现穿刺注射点疼痛情况;注射时长<30 s的缺血性脑血管病患者其注射时间过短,单位时间内的低分子肝素注入量较大,低分子肝素注射速度过快,容易导致患者毛细血管受损,进而导致毛细血管破裂,引起皮下出血,还可能会影响到患者的抗凝效果;低分子肝素经皮下注射后往往需要按压5分钟才可达到临床要求,这主要是因为低分子肝素经皮下注射后扩散至全身的时间通常需要3-5分钟,而在低分子肝素扩散期间,如未对患者皮下注射点进行按压,往往会导致患者血液尚未凝固而引起出血[4-5]。

综上所述,缺血性脑血管病患者受到年龄、注射时长、注射后按压等因素的影响,在低分子肝素治疗后易发生不良反应。

参考文献

[1]熊军,胡增.低分子肝素联合氯吡格雷治疗缺血性脑血管病的疗效和安全性[J].中国老年学杂志,2014,34(11):3153-3155.

[2]尹魁明,肖爱玲.低分子肝素联合依达拉奉治疗进展性脑梗死的临床疗效及安全性[J].中国老年学杂志,2017,37(1):106-108.

[3]伍苏方,杨平生.小剂量尿激酶联合低分子肝素治疗急性进展性脑梗死30例[J].中国药业,2016,25(7):75-76,77.

[4]胡萍.给药操作对首次注射低分子肝素患者局部不良反应发生的影响分析[J].中国药物警戒,2017,14(2):116-118.

[5]赵滨,李艳玲,王立芹,等.低分子肝素皮下注射时间和按压时间对不良反应的影响研究[J].中国全科医学,2016,19(9):1037-1041.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/20951.html