SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析血清免疫球蛋白水平变化对乙型肝炎患者的临床意义。方法将这两家医院自2017年至2018年收治的100例乙型病毒性肝炎作为观察对象,并根据其病情轻重分为慢性乙型肝炎组47例(A组)及慢性重型乙型肝炎组53例(B组),并选择同时期健康查体者50例作为对照组,分析不同组别患者治疗的血清免疫球蛋白水平;同时,将治疗结束后的患者按照其病情变化情况分为恶化组及改善组,对比分析此两组患者的血清免疫球蛋白变化情况。

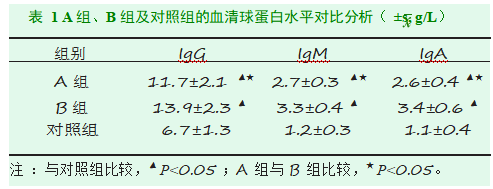

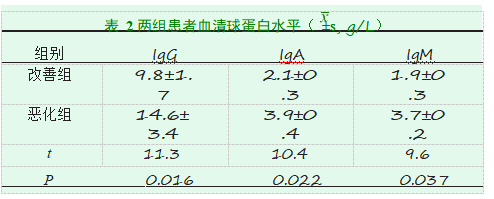

结果结果显示,对照组的血清IgG、IgM、IgA、水平均明显低于A组及B组,差异具有统计学意义(P<0.05);A组与B组比较显示,A组患者的血清IgG、IgM、IgA水平均明显低于B组,且差异均具有统计学意义(P<0.05);治疗结束后,改善组患者的IgG、IgM、IgA水平较恶化组患者明显降低,差异均具有统计学意义。

结论血清免疫球蛋白对于乙型肝炎患者的病情变化具有重要的指导意义,其水平高低与患者的病情轻重情况呈反比,是判断乙型肝炎患者病情轻重及预后的重要指标。

关键词:乙型肝炎;血清免疫球蛋白;临床意义

本文引用格式:王红,杨洁.乙型肝炎患者血清免疫球蛋白水平的变化及临床意义[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(52):204,227.

0引言

目前,我国乙型病毒性肝炎是由乙型肝炎病毒感染并导致肝脏细胞损伤的一类疾病[1],根据其病情可以分为急性乙型肝炎及慢性乙型肝炎两种,慢性乙型肝炎由于具有病程长,易于复发的特点而危害巨大,疾病控制不佳者往往可出现肝硬化,甚至肝癌情况,严重危害患者生命安全。

目前,我国乙型肝炎患者以青壮年为主,且发病率呈逐年上升趋势[2]。普遍认为,当人体发生乙型病毒性肝炎时,肝细胞的损伤会导致机体免疫球蛋白水平的变化,因而对机体免疫球蛋白水平的测定在一定程度上能够反映出乙型肝炎患者的病情变化。为此,本人对我院收治的100例乙型肝炎患者的血清球蛋白水平进行了观察,并对其临床变化情况进行了对比分析,现总结如下。

1资料

1.1一般资料

100例患者均是这两家医院自2017年至2018年收治的病人,其中慢性乙型肝炎组47例(A组),男性26例,女21例,年龄在33~61岁,平均(45.7±3.2)岁,病程在1~17年,平均(7.4±2.3)年;慢性重型乙型肝炎组53例(B组),男性29例,女24例,年龄在26~59岁,平均(45.3±2.7)岁,病程在3~16年,平均(8.7±2.6)年,两组患者在性别、年龄、病程等方面无明显差异,存在可比性(P>0.05)。

1.2纳入标准

符合乙型病毒性肝炎的诊断标准;病史在1年以上;2周内未接受系统治疗;年龄在20~70岁;神志清晰,交流自如;患者签署知情同意书并自愿参与本研究。

1.3排除标准

其他类型肝炎患者;肝硬化、肝癌患者;合并其他类型恶性肿瘤患者;合并有其他病毒或细菌感染者;自身免疫性疾病者;严重心、脑、肾功能损伤者;精神病患者;妊娠期及哺乳期女性;中途退出治疗者。

2方法

2.1检测仪器

所有观察对象检测仪器均使用瑞士生产的罗氏Cobas8000全自动生化分析仪,应用罗氏Cobas e601电化学发光全自动免疫分析仪进行乙型肝炎检验。

2.2检测方法

所有观察对象均在清晨抽取空腹静脉血4 mL,并对其进行3000 r/min的离心处理,持续时间10 min。离心后放入-20℃的抗凝管内备用,采用免疫比浊法对观察对象的IgG、IgA、IgM水平进行测定,初期检测完成后,对乙型肝炎患者进行8周的系统性内科治疗,包括保护肝细胞、调节机体免疫机能、抗病毒等综合措施,治疗结束后采用同样方法对患者的血清球蛋白水平进行测定。

2.3统计学处理

采用SPSS16.0软件进行数据分析,计量资料运用t检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3结果

A组、B组及对照组的血清球蛋白水平对比分析,具体见表1

治疗结束后,不同组别患者血清球蛋白水平对比分析,具体见 表 2。

4讨论

乙型病毒性肝炎是我国目前最为常见的肝炎类型,以肝脏炎性损伤为主要病理特点,随着病情的逐步进展可损伤人体多个器官。流行病学调查资料显示,我国为乙型肝炎的高发国家,乙肝病毒携带者多达1亿人口,而合并有肝脏损害的人群约有3000万[3]。

乙型肝炎发病早期临床症状多不典型,多表现为乏力、食欲不振、腹胀、恶心等消化系统症状,容易误诊、漏诊。同时,由于乙型肝炎的高发人群以儿童及青壮年为主,对患者的危害更大,直接影响其身心健康。

目前相关资料显示,乙型肝炎病毒的复制并不会直接导致肝细胞的损伤,而是通过诱发一系列的免疫反应来造成的损害[4]。机体在感染乙型肝炎病毒之后,自身免疫功能发生紊乱,同时机体中持续存在的病毒能够刺激机体产生多克隆B细胞,并将其转化为浆细胞,结合血浆中的球蛋白,即IgG、IgA、IgM等,造成进一步的损伤。因而,可以认为机体的细胞免疫反应是导致肝细胞损伤的主要机制[5]。

免疫球蛋白作为人体免疫机能的主要参与者,具有良好的抗体活性,能够与抗原相结合而发挥免疫效应,介导免疫应答[6]。IgG、IgA、IgM作为免疫球蛋白的主要成分,虽然其分工及特点不尽相同,但在机体发生感染,其血清含量可出现明显增加情况[7-8],继而产生免疫效应。由此可知,当人体感染乙型肝炎病毒时,血清IgG、IgA、IgM水平可发生一定变化。本研究结果显示,乙型肝炎患者的血清IgG、IgA、IgM水平与健康人群存在明显差异,且此差异具有统计学意义;

同时,不同疾病严重程度的患者的IgG、IgA、IgM水平亦存在差异。这提示,IgG、IgA、IgM水平的高低对疾病的轻重判断具有一定指导意义;同时,在患者接受治疗后,改善组与恶化组患者的血清球蛋白水平亦产生了明显的差异,改善组患者总体免疫球蛋白水平降低明显,提示免疫球蛋白水平对于疾病治疗效果具有较好的指导意义。

总之,我们认为,血清免疫球蛋白对于乙型肝炎患者的病情变化具有重要的指导意义,其水平高低与患者的病情轻重情况呈反比,是判断乙型肝炎患者病情轻重及预后的重要指标。

参考文献

[1]龙春燕.慢性乙型肝炎患者免疫球蛋白检验的临床意义[J].深圳中西医结合杂志,2015,25(18):64-65.

[2]Biagiarelli M,Roma P,Comparelli A,et al.Relationship between the Rorschach Perceptual Thinking Index(PTI)and the Positive and Negative Syndrome Scale(PANSS)in psychotic patients:a validity study[J].Psychiatry Research,2015,225(3):315-321.

[3]岳锡宏,吕红蕾,王军.探讨乙型肝炎患者血清免疫球蛋白水平的变化及其临床意义[J].中国医药指南,2013,11(21):207-208.

[4]胡旗帜.乙型肝炎患者血清免疫球蛋白水平的变化及其意义探讨[J].中国医药指南,2013,11(1):444-445.

[5]刘艳.128例乙型肝炎患者血清免疫球蛋白临床检验分析[J].医药前沿,2016,6(15):144-145.

[6]中华医学会肝病学分会.慢性乙型肝炎防治指南2010年更新版[J].中华实验和临床感染病杂志(电子版),2011,5(1):50-60.

[7]钱金娟,裴豪.乙型肝炎患者免疫功能的检测及其临床意义[J].标记免疫分析与临床,2008,15(4):198-200.

[8]周臣敏.免疫球蛋白检测在乙型肝炎患者病情及预后判断的临床意义[J].国际检验医学杂志,2013,35(3):376-377.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/11765.html