SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在线教育在互联网天然优势下得到了快速发展,数以千计的课程供自由选择,一定程度上满足了大众个性化的学习需求。但艺术类通识教育并没有得到相适应的发展,基于此,本文运用定量和定性分析法,结合平台方、高校方、用户方三个方面,分析艺术类通识教育资源共建共享模式的优势及局限性,为我国高等教育公平化、均衡化的发展提供借鉴依据和启示。

关键词:在线教育;通识教育;共建共享;长尾理论;商业模式

本文引用格式:王晓文,等.艺术类通识教育资源共建共享模式探究——基于四大在线教育平台的实证研究[J].教育现代化,2019,6(21):129-133.

一宏观概述

MOOC全称Massive Open Online Courses,通常译为“大规模开放在线课程”,是在2008年由加拿大学者Dave Cormier和Bryan Alexander教授提出的概念,在接下来的10年中,MOOC有了翻天覆地的发展[1]。MOOC起源于2011年,于2012年在全球掀起了狂潮,《纽约时报》作者帕帕诺将2012年称为MOOC元年。美国的顶尖大学陆续设立网络学习平台,在网上提供免费课程,Coursera、Udacity、edX三大课程供应商兴起,成为在线教育的典范和标杆,2013年则是中国的“MOOC元年”,国内各大高校纷纷加入MOOC建设,很多知名的MOOC平台也陆续上线了,如高校引领的学堂在线、MOOC学院、中国大学MOOC、智慧树、好大学在线、UOOC优课联盟等,除外,还有企业创建的网易公开课、腾讯课堂等。截止至2018年,四大在线教育平台上线的课程已达到3000多门,累计选课人数达到5000万人。

二 研究结构

(一)研究方法

本文运用了定量和定性分析法。定量分析法主要通过互联网在线观察收集国内四大在线教育平台网页上的艺术类课程信息,运用SPSS及Stata软件进行数据分析并运用其制图功能将数据进行可视化处理。定性分析法主要是结合问卷调查及深度访谈,通过逻辑推理、历史求证、法规判断等技术手段,着重从质的方面进行分析和研究。

(二)样本选取

本文以中国大学MOOC、UOOC优课联盟、好大学在线、学堂在线等四大在线教育平台为样本基础,首先通过在线收集艺术类课程信息,包括课程基本信息、授课教师信息、教学方法等三类,其中课程基本信息包括课程名称、所属学科领域与性质、累计选课人数、开课次数、开课学校、总学时;授课教师信息包括性别、职称、所属大学、专业、教学成就;教学方法包括开课方式、开课模式、授课语言及考核方式等。其次,针对以上数据,分别针对平台方、高校方及用户方撰写调查问卷及开展深度访谈。

(三)理论支持

本文将结合长尾理论和商业模式九大画布作为理论支持进行研究,分析在线教育共建共享模式的优势及局限性。长尾理论是由美国著名的《前线》杂志主编克里斯·安德森(Chris Anderson)在2004年提出。核心理念是,在资源稀缺的时代,人们着重关注头部的热销产品而忽略尾部的冷门产品,但只要商品储存流通展示的场地和渠道足够宽广,这些需求和销量不高的产品所占据的共同市场份额,可以和主流产品的市场份额相比,甚至更大[2]。本文主要立足于一个无限货架海量供给和生产边际成本几乎为0的互联网时代,头部产品市场的重要性丝毫没有被尾部产品削弱,而且据相关数据显示,互联网实际上正在使头部产品的地位不断提高。本文中的“头部产品”是指在线教育平台的热门课程,“尾部产品”是指在线教育平台的冷门课程。

三 现状分析

(一)共建共享模式概述

1.四大平台

对四大平台的数据进行收集分析,首先收集四大平台之间的网页信息架构差别对比,对四大平台的商业模式进行归纳总结,然后收集四大平台的课程总数量共3629门,其中中国大学MOOC的课程总数共1807门,优课联盟UOOC课程总数共310门,在线学堂课程总数共1201门,好大学在线课程总数共322门;四大平台上艺术类课程的数量有195门,其中高校开设的课程共193门。(本文收集的所有数据截止至2018年10月)

2.开课高校

据数据显示,艺术类在线教育课程开设高校的数量区域分布主要呈现出东部多西部少,北部多南部少的状态,华东地区课程开设高校最多,占艺术设课类开程高校的36%,且各省级行政区分布极其不均,全国只有86所高校开设了艺术类课程,开课高校分布的省级行政区虽占全国67%,但大部分省级行政区域仅有几所,且艺术类课程数量仅占四大平台总课程数量的5.31%。

原因主要由三个因素构成:(1)历史因素:由于历史原因,我国现代高校很大一部分起始在东部沿海地区,并且很长一段时间集中分布在北京、上海等大城市。(2)经济因素:东南部沿海地区的经济发展速度较快,产业结构相对完善,艺术类资源较丰富,相关师资力量较强。(3)主观意识:各高校对于艺术类在线教育的认知及重视程度的不同,直接影响着高校课程开设的理念。

(二)共建共享模式优势总结

1.平台方

在线教育平台作为共享共建模式中高校和用户的纽带,有着无限的潜能,主要体现在三个方面:(1)开放性:可利用网络提供给任何人在任意时间、地点选择任意课程学习的途径,实现教育资源跨时空的传播。(2)精准性:可利用大数据分析用户需求,实现精准投放,优化学习渠道。(3)多样性:可利用互联网边际成本无限趋于零的特征,提供用户多样化选择,探索无限商业转化的可能性。

2.高校方

在线教育平台模式是一次教育的彻底改革,可以改变教育资源分配不均的历史遗留问题,打破各种壁垒,让每个人都可以平等地进行教育[3]。从古至今教育的模式都是单一的,各校学生间并没有任何联系,各学校间优质资源是难以分享且有明显的区域局限性,限制了优质人才的培养方式及流动途径,导致各高校的教育受众在数量上有限制的,无法达到效益的最大化,更无法达到教育面前人人平等的基本目标。

3.用户方

传统教育环境里学生们需要通过考试且缴纳一定的费用,并在集中的时间、固定的地点,由学校安排的教师学习。由于在线教育平台的出现,传统教育的边界和桎梏被打破,用户类型由传统教育中单一的学生群体扩展到社会各界人士,用户数量剧增,平台为庞大的用户们提供了新的学习渠道,除此之外在线教育还给用户带来了以下优势:

(1)降低用户使用门槛。在线教育出现以前,想要进入高校学习需要通过高考选拔。而在线教育的出现使得人们不再受限于高考本身,却能接触到高校的优质教育资源,有利于提高全民素质,增强国际竞争力。每一个人都可以通过简单的注册,成为平台用户,进行课程的学习。

(2)降低用户受教育成本。相对于过去需要缴纳一定费用并在固定时间、固定地点才能进行学习的传统教育形式,现在的用户只需要一部手机或电脑等可联网设备,登陆平台网页就可以随时随地进行学习,大大降低了用户的受教育所需要花费的时间、金钱等成本,提高全民教育可能性。

(三)共建共享模式局限性探究

1.平台方

(1)长尾瓶颈

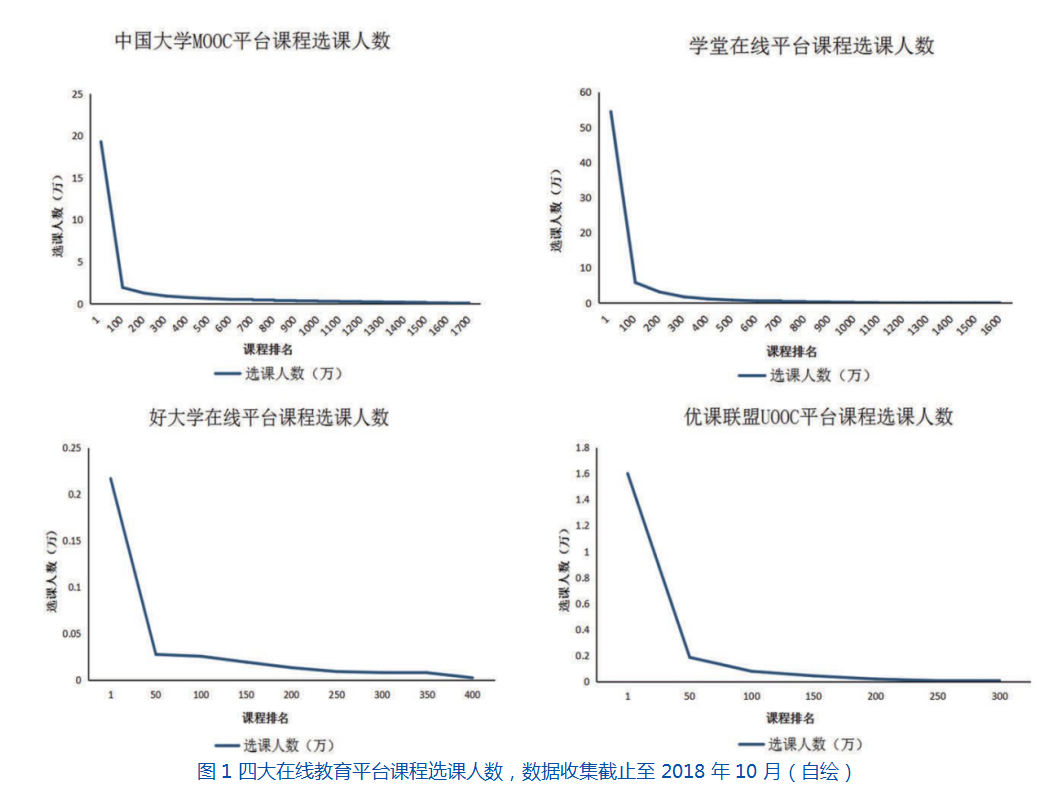

根据研究数据显示(详见图1),我们可以明显看出四大在线教育平台的艺术类通识教育课程基本都在长尾曲线的尾部,而头部课程基本上是计算机、高等数学、设计等理工类课程。经过分析,从以下3个角度得出原因:

1)客观的课程性质:随着“科学技术是第一生产力”“学好数理化,走遍天下都不怕”等谚语泛传播,大众的功利心、就业压力、薪酬差距,“重理轻文”观念一直根深蒂固。这可以体现在慕课平台上选课人数差异巨大的“头部”课程和“尾部”课程,如中国大学MOOC中课程排名第一的为192760人的《高等数学(一)》和排名末尾的是选

课人数为273人的《美在民间》,前者是后者的706倍。换言之,人们倾向于选择实用类课程而不是通识类课程,从学科性质上看,在线教育正在复制传统大学课堂的“重理轻文”现象。

2)主观的从众心理:哈佛商学院市场营销学教授安妮塔·埃尔贝斯(AnitaElberse)在《长尾理论可信吗?》中指出,通过严谨分析发现,热门产品市场的重要性丝毫没有被“小众”产品削弱,同时有证据显示,互联网实际上正在不断地提高热门产品的地位。换言之,人们热衷于追随热门课程,极大可能是因为它是“热门的”“被看好的”,并不完全是根据个人兴趣和主观独立思考后搜索的目标课程,被互联网无限放大了这种效应。于是热者愈热,冷者愈冷,艺术类通识教育课程一直躺在长尾曲线的尾部,鲜有问津。

3)互联网的硬性限制:我们一致认为互联网促进了在线教育均衡发展,然而事实真的是这样的吗?的确,人们在互联网上有无限选择。但是电脑手机屏幕尺寸、网页是有限的,人们视觉接收范围是有限的,在同一时间内接触到线上海量的课程几乎是不可能的,接触最多的永远是头部的那几十门热门课程。各类课程并没有均等机会在屏幕上出现,加之互联网放大的“广告效应”,热门课程永远高高在上,冷门课程直接输在了“起跑线”上。

(2)商业模式

国内在线教育平台的商业化道路起步较晚,更多的是以公益性模式运作为主,导致其需依靠政府补贴维持整个平台发展,与美国公司Coursera在在线教育商业模式的探索上相比显得略逊一筹。据《创投时报》报道,截止至2013年7月,Coursera公司共进行三轮融资并受到了投资者的青睐。由此可见,国内在线教育平台在商业变现过程中仍存在困难与挑战[4]。

国内四大在线教育平台的出现使用户获取知识的学习途径更加多元化,同时也使教育跳出时空局限性,有利于解决教育资源分配不均衡的问题。在线教育要突破的点不在“在线”而在“教育”,在线教育内容的提供包含两个环节,提供所教科目的课件资料以及课件的开发与制作。从已有的各大平台来看,海量在线教育内容更多的是结合计算机技术及专业教育知识,制作视频在线教育课件,视频的展现方式更多是课程录播和直播,可以根据课程内容采取更多元化的展现形式如:纪录片、演讲、外景授课等,在保证最好呈现课程内容的基础上节省不必要的成本费用。

2.高校方

根据数据分析,华东地区艺术类课程开课高校占全国36%,其他排名依次为华北地区18%、华中地区15%、西南地区11%、东北地区8%、华南地区7%、西北地区5%,可见华东地区艺术类开课学校及数量最为密集。对艺术类课程开课高校进行区域分类,分别分布在23个省级、行政区、直辖市,其中北京市、湖北省、台湾省、上海市、广东省占开课高校41.9%,其余18个省级行政区占开课高校的58.1%,由此可见开课高校的资源分布极其不均,高校并没有合理有效地利用互联网的共通性,打破传统教育模式的区域局限性。

根据区域分布可发现绝大部分开课高校主要分布在经济发展迅速、产业结构完善、创造能力突出、文化氛围浓厚的地区,地区的特性在一定程度上影响着教育资源的分布,艺术类课程开课高校也不例外。但是拥有上述优势的头部高校并没有充分利用自身优质资源放大互联网效应,以身作则地推进在线教育改革。

3.用户方

本研究根据数据统计发现大部分课程完成率仅达选课人数的10%左右,研究表明,这一现象的产生原因主要是不同用户之间存在自主性差异,多数用户往往难以坚持,缺乏持之以恒的学习动力,以及线上线下课堂考核方式差异,用户更容易受到所处环境的各种因素干扰从而影响用户自身的学习效果。当用户实际收获的效果与用户所期待的有差异时,用户往往会选择中断学习。

四建议

(一)平台上

1.突破互联网长尾瓶颈

(1)从生产条件上,生产优质的课程内容是促进在线教育大众化、均衡化发展的核心。从整体上构建一个新型的生态环境,将内容供应方(学校、教师)、平台与技术运营方(平台服务商、云服务提供商、内容生产商和影视制作公司)和受众方(广大用户)等紧密联合起来,制定与发布标准化和规范化的课程,开发新的课程制作技术,探究新的课程形式等。

(2)从传播条件上,第一,在国家教育网站、全国高校网站、在线教育平台等进行头条展示优质的通识类课程,从权威层面建立共享推荐模式。第二,定期轮换四大在线教育平台的热门课程,通过增加曝光率,为受众提供机会去接触“小众课程”。

(3)从消费条件上,应用推荐算法,达到连接供给与需求的目的。目前随着推荐算法、云计算、大数据、学习分析、人工智能等技术的成熟,通过收集、深挖人们在平台上的用户信息、搜索浏览记录、学习记录,对数据进行分析与输出,结合算法对通识类课程进行“一对一”的个性化推荐。这对于大众而言,大大降低了寻找非主流内容的“搜索成本”与“时间成本”。

2.探究平台商业模式

在线教育突破的点在“教育”,利用现代技术为教育产品服务,将互联网在线教育多元化商业模式借鉴于国内四大在线教育平台现有的商业模式。平台作为供给方并不能长期依靠政府的补贴维持发展,在线教育想要持续发展就必须走商业化道路,扩大教育受众群体,对平台上优质的课程进行收费,使得平台持续创新发展,有效推进教育改革,形成商业生态闭环,实现商业价值转换,打造自我运转生态,从而实现平台的全面盈利,真正推动在线教育的可持续发展。

(二)高校上

1.高校共享共建,降低教育边际成本

加强高校间的联系,打破传统教育局限,协同高校共享共建,高校应该合理地利用平台的特性发挥自身的比较优势,录制发布特色优质课程,减少地区间相同课程教育资源的浪费,最大化地对教育资源进行再分配,降低传统教育模式下相应的教育边际成本,促进各地区高校的快速发展。

2.资源均衡分配,提高供需匹配程度

教育资源和高校的理念不同导致高校间的发展不同,应该合理地发挥头部高校的比较优势,开展特色课程。高校间是各具特色的,有专科类高校、综合类高校,有理论型高校、实践型高校。在线教育可以彻底打破现有传统教育的壁垒,协调教育资源分配不均的问题,真正推动高等教育改革,因此集中头部高校优质资源,发挥比较优势,大力推进针对性在线课程发展,达到课程供给端与学生需求方科学匹配,使教育资源利用最大化,促进教育资源均衡分配,从而真正推动教育面前人人平等[5]。

(三)用户上

1.发现自我需求,实现个人价值

目前用户面对大量课程可选择的现状缺乏主观能动性,主要体现在选课存在盲目从众、选择困难、学习无法系统化等问题。用户应发现自我需求,唤醒学习内驱力,按需定制学习课程,不仅能以高性价比的方式解决在传统教育里供需匹配问题,还能逐渐增长自身能力,从而实现个人价值。

2.转变学习模式,丰富学习效果

用户以教师为中心的被动学习模式根深蒂固,大部分用户无自主学习能力,无法长期维持学习行为,教师与用户间交互作用较为薄弱,通常以教师主动教导而用户被动学习为主。在线教育出现后,使用平台学习需要用户主动选择课程及教师,促进用户学习模式转变[6]。同时用户能通过平台反馈学习问题得到教师的及时反馈,增强教师与用户间交互作用,丰富用户学习效果。

五 结语

本研究以在线教育平台已有数据为研究基础,首创性地将长尾理论和商业模式的九大模块作为理论依据,结合平台方、高校方和用户方,对艺术类通识教育资源共建共享模式的优势及局限性进行分析研究,为我国高等教育公平化、均衡化的发展提供借鉴依据和启示。但本研究仅仅基于现有数据分析,缺乏足够的理论支持和大量社会科学研究的样本调研,实践性与有效性有待考证,尚有大量值得思考和研究的空间,等着我们去完善。

参考文献

[1]李清泉,黎军,王晖,等,从MOOC到UOOC:地方高校在线教育联盟实践与探索[M].北京:清华大学出版社,2017.

[2][美]克里斯·安德森.长尾理论[M].乔江涛,石晓燕译.北京:中信出版社,2012.

[3]杨晓宏,周效章.从二八定律到长尾理论的启示:在线教育视角[J].现代远距离教育,2017(06):3-9.

[4]胡莉芳.局里的局外人——基于edX课程的教师性别隔离现象研究[J].清华大学教育研究,2018,39(03):76-83.

[5]陈凯红.“长尾理论”视野下我国成人高等教育发展思考[J].成人教育,2018,38(09):14-19.

[6]汤敏.慕课革命-互联网如何变革教育?[M].北京:中信出版社,2015.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9202.html