SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:针对当前交通工程专业的知识体系和教学方法与未来交通行业的需求脱节等问题,本文分析了未来交通系统人才培养的发展方向,即智能交通专业人才的培养方式和教学方法。阐述了实践牵引式教学组训模式的含义和特点,对交通工程专业教学改革提出了相应的建议和措施。重点针对交通工程专业改革的知识体系、师资队伍和人才培养等方面进行了探讨,为培养符合“交通强国”发展需求的创新型专业技术人才提供参考。

关键词:交通工程;实践牵引;教学组训模式;应用研究

本文引用格式:彭理群,等.面向“交通强国”建设需求的智能交通创新型人才培养研究[J].教育现代化,2019,6(24):3-5.

目前,交通运输类人才培养面临着前所未有的新局面[1]:一方面,传统的交通理论和方法已不能适应我国城镇化、机动化高速发展过程中带来的诸多问题,特别是对于城市路网运行态势研判,车辆危险驾驶行为辨识,定制公交最优路径规划,“两客一危”车辆监管等问题,已成为当下智能交通行业研究的热点。基于“安全、高效、便捷、开放、共享”的现代智能交通系统将长期成为“交通强国”战略的重大需求;另一方面,新一代通信、大数据、云计算、人工智能等理论与技术已成为智能交通及相关学科的发展趋势[2]。交通运输类专业毕业生需要具备智能交通领域的相关理论知识、技术能力和创新实践经验才能满足智能交通创新型人才的培养目标。

目前,国内外智能交通专业人才存在巨大的社会需求[3],虽然一些高校开始探索了智能交通专业人才的培养模式[4-6],但各学校在专业发展和课程设置上依然存在分歧,在人才培养过程中普遍存在教学内容、教学模式与企业需求不符等问题。鉴于上述问题,本文将从探索与“交通强国”发展战略相适应的智能交通人才培养模式入手,设计合理的教学课程体系和与之兼容的培养方案,用于提高学生在智能交通领域的创新实践能力。

一交通工程教学问题浅析

目前交通工程中智能交通类课程的教学,仍以理论知识讲解为主,实际案例讲解为辅。这种教学方式,主要向学生传递世界发展前沿的智能交通产业信息,使学生在较短时间内保持一定的兴趣热度。但是,当该课程的内容涉及多门学科知识且实践性较强时,传统的讲授方法会让学生难以深入理解课程内容,进而无法激发学生的创新思维,影响教学效果。其教学问题主要总结为以下几个方面。

(一)教学方法单一

目前智能交通类课程的教学方式常使学生处于被动的地位,师生的课堂互动交流不够,教学形式不够有趣,反而显得呆板、学生上课被动甚至无聊,难以达到激发学生学习兴趣和创新思维的效果。

(二)教学内容与实践脱节

目前,智能交通体系建设发展迅速,传统的教学手段和教学内容无法满足学生认知日益复杂的交通现状与环境的需要。教师所讲解的案例在现实生活中很熟悉,但案例涉及知识面较广,学生知识储备不够,难以深入理解,因此无法长时间维持兴趣、集中不了注意力,进而影响教学效果。并且学生由于没有进行真正的实践,也就无法在实践中吸取经验,不利于学生创新实践能力的培养。

(三)忽视学生实践能力及创新思维的培养

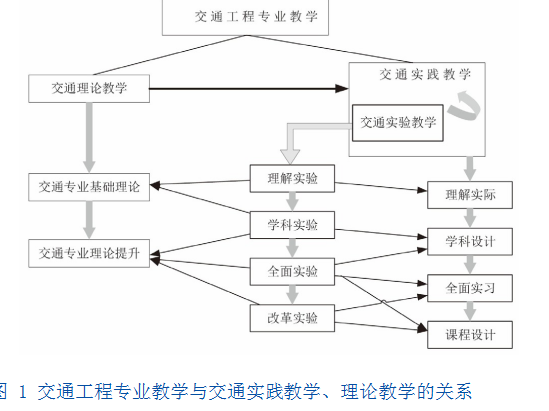

国外大学对交通工程人才的培养更加专注于实际交通问题的定量分析[4],对学生的数学基础和建模能力均提出了更高的要求。在平时的教学环节中,会结合交通工程应用实例,如交通安全、交通拥堵、环境污染等问题进行建模和定量分析。虽然国内大学也越来越重视学生解决实际交通问题能力的培养,强调实践教学在交通工程教学中的重要性。但限于教学设备、实习机会缺乏等外部因素的影响,对于本科生的教育仍然是理论学习为主,实践教学为辅。从图1中我们可以看出,传统的交通工程专业教学方法中,实践教学的设计完全围绕着理论教学进行。但与智能交通相关的实际案例涉及知识面较广、学生较难实际操作,教师仅通过案例讲解,难以发挥实践教学在智能交通类课程中提高学生实践创新能力的效果。

二实践牵引式教学组训模式

针对上节中提到的交通工程专业教学过程中存在的问题,本文提出一种基于实践牵引式的交通工程教学组训模式。该模式是以解决实际交通问题为目标的教学模式,根据实际交通问题的需要决定教学内容,理论联系实际,提高课程对学生的吸引力,锻炼学生解决实际问题的能力,满足对学生实践能力的培养要求。该模式转变了以往实践教学只是围绕理论教学而设的现状,通过以实践为中心,理论围绕实践,凸显了实践在教学中的重要性。

三实践牵引式组训教学改革

(一)转变教学思路

为了适应创新型人才培养的需要,有必要相应地改变教学观念,逐步从过去的“教学”转向“自学”[7,8]。在教师的引导下,通过课堂讨论等方式,学生可以更好地参与到课堂之中,并且能够主动地探索和解决问题。在过去,传统的课堂主要依靠“填鸭式”教学,往往以老师为中心,学生被动地通过PPT讲解接受老师传授的知识。在这种教学模式下,学生们在课堂有限的时间和空间内接受了教师讲授的信息,完成了知识的转移。这种教学方法,虽然使学生了解了知识和理论本身,但对他们实践和创新能力的培养被严重忽视。而智能交通类课程对学生的实践能力和创新能力的培养又十分重视。因此,教学的目的是让学生能够在实践中使用到所学到的知识,并通过实践来发展和锻炼他们的创造性思维。在“自学”的教学理念中,核心已转变为在面对实际问题时,教师如何引导学生通过查阅书籍和互联网资源来收集解决问题所需知识并提出问题的解决方案,进而指导学生逐步解决问题,提高学生自主解决实际问题的能力。所以在综合考虑学生已有知识水平的条件下,课程的主要时间和精力应该用于选择一些与课程相关的实际交通问题,在指导学生解决实际问题的过程中,不断鼓励学生敢于提问、勤于思考和敢于实践,从而通过教师与学生、学生与学生之间的思维交流来产生更多的创新火花,进而提高学生的创新实践能力。

(二)讨论式课堂教学方式

讨论式课堂可以让学生积极主动起来,以不同的层面对所学知识展开讨论,提高课堂效率。通过课上引导学生们交流讨论,不仅可以活跃课堂气氛,还能够让学生通过理论知识与实际经历相互关联加深对理论知识的理解。学生可以在积极讨论中发现问题,并且尝试探索和解决这些问题,培养学生沟通和表达问题的能力,提高学生发现和探索问题的兴趣。

(三)智能交通知识体系的重构

由于智能交通类课程所涉及的知识面十分广泛,学生难以在有限的时间内完全掌握,所以需要在传统交通工程专业知识的基础上,以实际的交通问题为导向,以重构知识网络为支点,在解决实际交通问题过程中不断学习智能交通的相关知识,构建适应于专业实践需要的智能交通知识体系。同时,智能交通类课程的教学模式需要考虑学生的反馈、社会的需求、知识体系的整合和教学模式的不断完善。因此,任课教师需要不断寻求新技术与传统交通知识的结合,引导学生运用新技术解决现有交通问题。

(四)考核方式

为了适应新的教学理念,根据智能交通类课程实践性强的特点,对于学生在课程考核方式上也应该与时俱进地做出相应改变。在传统的平时作业和期末考试基础上,还增加了一项由学生自由组队,合作完成一个与智能交通技术相关的专业课实践大作业环节。这一环节可以进一步让学生亲身体验实践与学习的关系以及两者的区别。学生以小组为单位协作完成作业,既可以促进他们的团队协作能力,又可以为他们创造了一个思维交流的机会。最后,在每个小组完成大作业后,在课堂上以实物或PPT形式将他们的成果对所有同学进行展示和交流,并在展示和交流的同时进一步深入学习和探讨,进而发现自己的不足与改进的方向,同时老师会根据每一个小组大作业的创新性、成果质量、答辩效果等方面进行点评并给出相应的分数。学生最终成绩的得分比例,也不像传统课程一样只有期末成绩和平时成绩,会更加注重平时和实践环节的得分,最后的期末考试仅占综合成绩的40%,从而体现出对于培养学生创新实践能力的重视。

(五)人才培养闭环检验方法

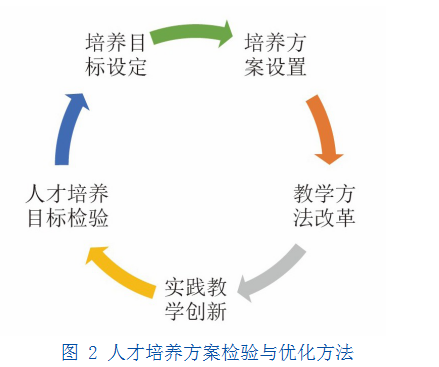

如图2所示,基于理论研究与实践验证相结合的方法,将培养目标设定、培养方案设置、教学方法改革、实践教学创新、人才培养目标检验等过程形成一条自我反馈、主动优化的闭环系统,对智能交通创新型人才培养方案进行不断地检验与优化。

四结论

伴随着新一代通信、大数据、云计算、人工智能等理论与技术的高速发展,智能交通系统被赋予了很多新特征,推动了智能交通领域的发展,进而推动了“交通强国”战略的实施。而智能交通系统的发展需要大量创新型人才的推动,所以在智能交通创新型人才培养模式的探索过程中,通过分析智能交通类课程的性质、特点和教学过程中遇见的问题,利用实践牵引式教学组训模式,从教学思路、教学方式、知识体系的重构、考核方式、培养检验方法等五个方面对交通工程专业学生的培养模式进行了探讨。提出了在教学过程中,教师需要选择难度合适的实际交通问题,引导学生通过实践牵引式组训模式,在课堂讨论中主动发现问题;并且学会通过与同学协作,主动探索和解决问题。强调在教学过程中吸引学生的兴趣,用实际生活中的例子为引导,注重理论与实践的有机结合,激发学生对智能交通课程的兴趣。通过让学生积极参与到课程中来,培养学生在智能交通学术研究中自主分析并解决问题的能力,使学生能够真正理解课程的知识,取得预期的教学效果。

参考文献

[1]孙海浩,吴娇蓉,毋妙丽.交通工程学科实验教学体系研究[J].实验室研究与探索,2012(2):153-157.

[2]俄文娟,肖为周,吴戈,等.“智能交通系统”课程教学改革探讨[J].科教导刊(中旬刊),2017(03):123-124.

[3]刘擎超.大数据环境下的智能交通系统课程教学改革探析[J].科教文汇(下旬刊),2017(10):60-61.

[4]赵红专.基于“互联网+交通”思维的交通工程专业改革探索[J].教育现代化,2017,4(52):60-61.

[5]宋虎珍.基于模糊综合评价的高校教师绩效考核研究[J].教育探索,2012(11):95-98.

[6]梁化民.交通工程专业学科特点分析与实践教学体系建设[J].天津城建大学学报,2016,22(04):307-311.

[7]董雅丽,牛全民,张东霞,等.基于任职教育的实践牵引式组训模式应用[J].空军雷达学院学报,2011(11):230-231.

[8]邹晓琦.关于智能交通的发展与研究[J].科技创新导报,2015,12(19):61.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8998.html