SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:我国职业教育多方共建育人模式研究起步比较晚。上世纪80年代出现高职院校校企合作研究。进入21世纪,形成了一股研究高职院校校企合作的热潮。2006年,达到爆发期,形成了较多的研究成果。统计数据表明,研究者对“校企合作模式”最为关注。但事实上校企合作开展并非特别顺利,国家法律政策配套不完善、企业参与积极性还未充分调动起来、职业院校的内涵建设还有待加强、校企合作的长效机制还未建立。但信息化背景下“行企校所多方共建”育人模式研究还不是很系统,针对性不强,研究的成果和实践的经验并不多。涉及信息学和教育学,因此,结合潍坊的城市轨道交通工程建设,依托城市轨道交通工程技术专业,充分调研,深入研究,才能构建信息化背景下“行企校所多方共建”潍坊市轨道交通人才培养新模式,并落到实处。

关键词:信息化;行企校所;轨道交通工程;培养模式研究

本文引用格式:任俐璇.信息化背景下“行企校所多方共建”潍坊市轨道交通工程人才培养模式研究与实践[J].教育现代化,2019,6(38):10-11.

当前我国城市轨道交通行业正处于历史性的发展时期,山东省潍坊市轨道交通建设也步入快速发展阶段。与当前快速发展的形势相比,城市轨道交通人才规模不足、结构不合理等问题逐渐凸显,不能适应行业快速发展需要。因此以服务潍坊市轨道交通行业为宗旨,以促进潍坊市职业教育信息化发展为导向,以提高潍坊市轨道交通工程建设质量加速“四个城市”建设为目标,积极探索创新信息化背景下“行企校所多方共建”潍坊市轨道交通工程人才培养模式尤为紧迫。

一 创新信息化背景下“行企校所多方共建”轨道交通人才培养长效运行机制

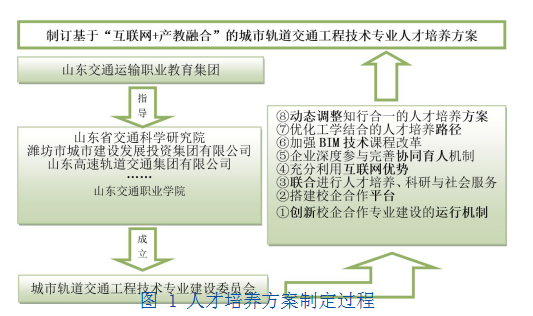

(一)制订基于“互联网+产教融合”的城市轨道交通工程技术专业人才培养方案

依托山东交通运输职业教育集团,与山东省交通科学研究院、中铁二十一局第二工程有限公司、山东高速轨道交通集团有限公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、中铁十局第一工程有限公司盾构分公司等企业共同成立城市轨道交通工程技术专业建设委员会;搭建校企合作平台,利用互联网的优势,借助现代信息技术,联合进行人才培养、科研与社会服务;完善协同育人机制,企业深度参与,加强《BIM技术应用》类课程改革,优化工学结合的人才培养路径,动态调整知行合一的人才培养方案。人才培养方[1]

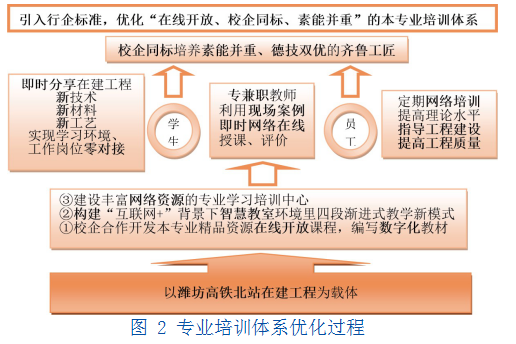

(二)引入行企标准,优化“在线开放、校企同标、素能并重”的本专业培训体系

校企合作开发本专业精品资源在线开放课程,编写数字化教材;建设以潍坊高铁北站在建工程为载体,包括教学设计、教学环境、教学实施、教学评价等网络资源的专业学习培训中心,学生可以即时分享在建工程中新技术、新材料、新工艺,实现学习环境和工作岗位零对接,企业员工可以定期进行网络培训,提高理论水平,指导工程建设,提高工程质量;逐步构建信息化背景下智慧教室环境里四段渐进式教学新模式,专兼职教师可利用现场案例即时网络在线授课、评价,校企同标培养素能并重、德技双优的齐鲁工匠[2]。专业培训体系优化过程见图2。

(三)建成一支“专家引领、专兼结合、双向互动”的专业教学团队

聘请本行业企业具有影响力的专家做为兼职专业带头人,开办名师工作室;培养或引进专业带头人;重点培养轨道工程施工、检测维护方向骨干教师;坚持专任教师企业顶岗实践制度,改变专任教师对生产、社会、实践了解不多,缺乏实践经验,理论与实践脱节的现状,教师“双师”素质比例达到95%以上;聘任行业企业一线专业人员作为兼职教师,建立兼职教师资源库,兼职教师承担专业课学时比例达到50%以上。

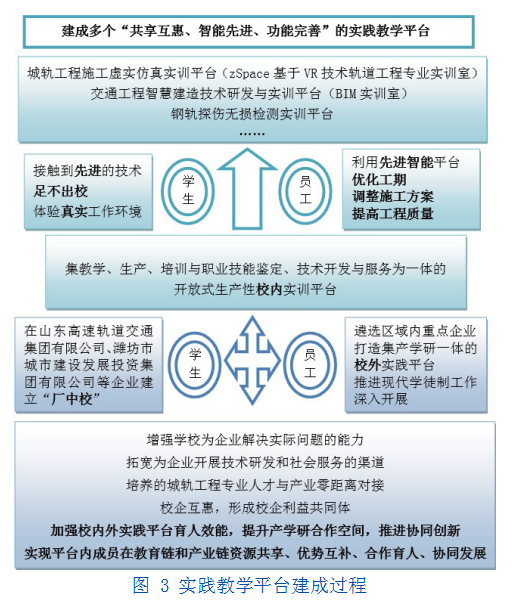

(四)建成多个“共享互惠、智能先进、功能完善”的实践教学平台

努力建成集教学、生产、培训与职业技能鉴定、技术开发与服务为一体的开放式生产性实训平台,包含城轨工程施工虚实仿真实训平台(zSpace基于VR技术轨道工程专业实训室)、交通工程智慧建造技术研发与实训平台(BIM实训室)、钢轨探伤无损检测实训平台、虚拟轨道板精调实训平台等,在校学生和企业员工都能便利地接触到先进的技术,学生可以不出校门体验真实的工作环境,避免因受季节、工期、安全等因素的影响而无法实践,企业员工可以利用先进智能的平台优化工期、调整施工方案、提高工程质量;延伸课堂到企业,在山东高速轨道交通集团有限公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司等合作企业建立“厂中校”,遴选区域内重点企业,打造集产学研一体的校外实践平台,推进现代学徒制工作深入开展;增强学校为企业解决实际问题的能力,拓宽为企业开展技术研发和社会服务的渠道,培养的城轨工程专业人才与产业零距离对接,实现平台内成员在教育链和产业链资源共享、优势互补、合作育人、协同发展[3]。校企互惠,形成校企利益共同体。加强校内外实践平台育人效能,提升产学研合作空间,推进协同创新。实践教学平台建成过程见图3。

二 构建信息化背景下“行企校所多方共建”轨道交通人才培养模式并实证研究

结合潍坊市轨道交通工程建设,依托城市轨道交通工程专业,利用互联网优势,借助现代信息技术,优化整合并积极试行信息化背景下“行企校所多方共建”轨道交通人才培养长效运行机制,构建人才培养模式,在专业发展建设中实施[4]。

三 结语

综上,本人才培养模式的实施具有一定的理论意义,有利于深化“引企入教”改革、丰富校企合作理论,逐步探索构建高职城市轨道交通工程技术专业人才培养新路径,并落到实处,为同类院校育人模式改革提供借鉴,有利于更好地发挥全国职业教育强市的领先示范作用。也具有一定的现实意义,有利于助推城市轨道交通行业走向快车道;有利于用数字化、智能化,提高职业教育人才培养质量和轨道交通工程建设质量;有利于不断增强职业教育与经济社会发展的契合度,加强创新研发、深化产教融合,为新旧动能转换重大工程建设贡献力量[5]。

参考文献

[1]安荣、矫爱玲、王小兰.日、韩、新三国高职校企合作人才培养模式的特色及启示[J].中国成人教育,2010,(21):135-137.

[2]魏小瑜.中外高职院校人才培养模式比较及启示[J].继续教育研究,2011,(4):153-155.

[3]刘志峰.高职院校"政行企校"四方联动合作育人机制构建机理分析[J].教育与职业,2016,(25):48-50.

[4]王振洪.校企利益共同体:实现校企利益诉求的有效载体[J].中国高教研究,2011,(8):83-85.

[5]洪旭.高职院校校企合作模式研究文献综述[J].教育现代化,2017,4(47):325-326.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10425.html