SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:《软件工程》作为一门专业核心课程,是培养学生解决复杂工程问题能力的一个很重要的环节,对它的教学改革势在必行。本文针对《软件工程》在课程教学和课程考核环节存在的几个主要的问题,提出课堂内外相互促进,专业知识融合指导技术创新,以学生特点驱动的分组模式,四阶段实践模式、细化课程考核方式等改革方案。通过改革提升学生的学习兴趣和学习积极性,加强学生的主动性和创新能力,培养真正符合社会需要的软件工程人才。

关键字:工程化;项目管理;课程考核;实践模式

本文引用格式:申玲.《软件工程》教学及考核方式的改革[J].教育现代化,2019,6(16):30-32.

一前言

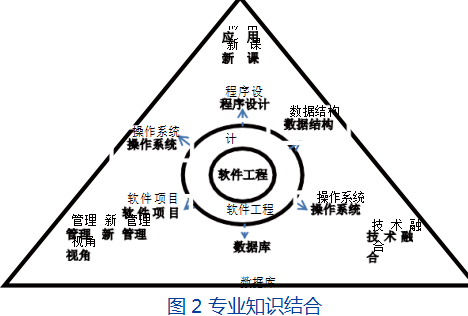

《软件工程》作为一门专业核心课程,在计算机科学专业、软件工程专业等专业学生所学的专业课程中起到承上启下的作用。它将程序设计、数据结构与算法、数据库、网络程序设计等课程结合在一起,使这些课程实现了理论的实践性和知识的综合性的统一[1]。《软件工程》是培养学生解决复杂工程问题能力的一个很重要的环节,对它的教学改革势在必行。对《软件工程》课程进行改革,目的在于培养学生以工程化的思想来分析问题和解决问题的能力。使学生能够将所学各科专业知识融会贯通,综合应用所学知识对一个复杂问题进行有效的分析并提出合理的解决方案[2-6]。顺应社会对软件人才需求质量不断提升的要求,培养真正符合社会需要的软件工程人才。

二 目前存在的问题

(一)教学环节存在的问题

传统的《软件工程》课程教学是以教师课堂授课为主,辅助以学生的实验环节。而在以前的教学改革中主要考虑的是对这门课程的教学内容及《软件工程》的课程结构作一定的调整和优化。没有考虑这门课和其他专业课的结合性、延续性;课程知识体系中包含的综合性和复杂性在教学过程中体现不充分。主要问题表现在以下几个方面:

1.对于配备的课程实验,学生主要是编写一些规定的文档,其开发方式和手段与解决复杂问题的要求有一定差距。

2.实践教学环节安排的是一些小的软件开发,影响学生的项目和工程意识,无法很好地培养学生对复杂工程问题的解决能力。

3.大部分学生编程实践较少,很少参与开发实际的软件项目,对项目的背景了解甚少,欠缺在实际环境中综合应用各科知识的能力。

因此仅仅在上软件工程课程的时候以固定课时的方式进行实验训练,学生很难真正理解和掌握软件工程的内涵。从实验过程来说,学生没有足够的时间为具体的项目做充分的准备。很多学生重视编程等技术的学习,忽视了文献查找、工程化、写作等能力的综合训练。

(二)课程考核方式存在的问题

目前,我们对于《软件工程》课程的考核方式比较单一,通常由平时成绩占30%和期末考试的试卷成绩占70%综合评定学生的学习效果。平时成绩主要包括学生考勤和学生平时作业。这种评价方式未能很好地提高学生的学习积极性和主动性,不能很好地扩展学生对软件工程相关知识点的深度和广度。

三 教学环节改革方式

(一)课堂教学与课后实践相互促进

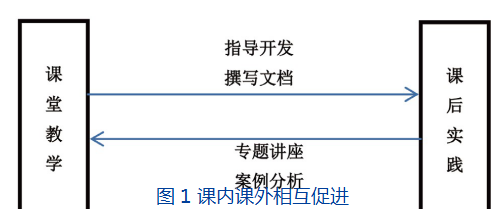

一方面课堂教学中,老师对如何以工程化思想开发系统进行指导,注重强调工程化的概念。改变学生针对实际应用问题没有通过充分地分析和设计,就匆忙着手编写程序的普遍现象,树立起学生在课后开发软件的工程化思想。彻底改变以往学生开发系统只关注系统的实现,没有考虑软件的实用性,以后的扩展性和可靠性。在学生课后实践开发系统的过程中,重点指导学生分阶段依据文档规范撰写软件开发的配套文档。牢固树立起“没有文档,不成其为软件”意识。

另一方面根据学生课后完成的阶段性成果,发现普遍存在的问题。根据学生所积累的问题的数量和重要程度不定期地在课堂上补充一些软件开发知识的专题指导。针对学生在撰写文档过程中出现的问题,通过在课堂上讲解相应的文档模板和案例来加强学生的文档写作训练。如图1所示。

(二)专业知识的综合应用

学生在开发一个具体的软件系统时,需要许多其他专业课的知识,甚至要需要其他学科的知识。将《数据结构》、《算法分析与设计》等课程与《软件工程》实践相结合,有效提升学生软件开发实践技能。将《面向对象》、《程序设计语言》、《数据库原理》等课程与《软件工程》结合在一起解决实际应用问题,培养学生解决复杂工程问题能力。鼓励学生根据已掌握的专业知识拟定软件应用题目。不同的专业知识融合在一起实施应用开发,解决了以往学生觉得学习专业课抽象、枯燥的问题。将孤立的知识点贯穿起来,让学生很好地梳理知识体系,融会贯通。激发学生学习和实践的兴趣,从而培养学生在现有知识体系的基础上进行技术创新的能力。如图2所示。

(三)实践模式的改革

1.实践的团队组织

《软件工程》课程实践都是以团队形式进行软件开发的。每个学生知识掌握的程度不同,知识运用的能力也不同。不同学生的特长和兴趣点都不尽相同。有的学生有较强的理解问题和分析问题的能力;有的学生编程能力较强;有的学生写作方面训练较多,比较会组织文档资料;有的学生有较强的管理意思,擅于组织和协调。在实践分组时,要改变学生以往组队的随意性,结合每个学生的特长、水平进行合理的组合和搭配。使一个小组内有不同特长的学生。将分析能力强,实践水平高,擅于写作,管理能力强的学生组合在一起,在实践过程中,使学生即发挥各自的专长,又可以向团队其他成员学习。既能保证所开发系统的质量,又能全面培养软件开发的人才。

在团队开发软件项目的过程中,除了以往学生关注的软件开发技术的各个环节,还应该强调项目管理在软件开发过程中的重要性。在开发过程中遇到的问题,要培养学生同时从技术和管理两个角度来分析问题和解决问题。小组成员应该对所开发项目进行科学合理的成本估算,进度安排,人员组织,风险分析等。让学生体会管理工作对软件开发成败起到的关键作用。通过亲自体验软件管理过程中的工作,深刻体会软件这种逻辑产品在项目管理过程中的难点。让学生重视项目管理,培养学生项目管理的能力。

2.四阶段实践模式

第一是实践的准备阶段,要求学生从项目管理的角度,安排进度、进行人员分工,做出风险分析。提出合理的、科学的项目实施方案,重点培养学生的项目管理意识。这样做改变了以往学生在固定课时的实验课内,无法充分了解项目背景,没有合理的实施计划,缺乏项目开发管理的状况。学生仓促上阵着手系统的开发,自然得不到有效的系统分析和设计方案。强调学生在学习项目开发技术的同时,重视从管理的角度实施项目的开发。第二是实践的实施阶段,要求学生按计划的进度,项目的实施方案实现系统的开发。运用所学的软件开发方法和软件开发技术开发一个实用性强的系统。重点培养学生的软件开发技术。第三是应用扩展阶段,学生探讨软件工程知识与其他专业知识的结合,从而开辟出新的应用方向。鼓励学生将计算机科学知识与其他学科相结合,创造新的研究方向。重点培养学生的创新意识和创新能力。第四是实践后继阶段,要求学生对所做实践进行分析总结。成功的经验可以运用于以后类似项目的开发过程。失败之处要找出起原因和提出改进措施。重点在于培养学生的分析和总结能力。这四个阶段实际上构成一个循环,让学生在一个逐步良构的模式下开展项目开发,每次实践的经验都提供一个建设性的反馈意见,很好的培养了学生的创新能力。如图3所示。

四 考核方式改革措施

(一)对所开发系统的分析和设计工作,要求学生进行演示汇报。由教师和其他小组成员模拟用户对所做的工作进行评价,提出问题,展开讨论。对于分析设计不合理或者分析设计不细致的小组可能终止其所做工作,要求其重新开始这一阶段的工作。这样促进各组不断完善、改进自己的系统分析和设计方案。对学生提出更高的要求,也提高了所设计系统的软件质量。最后所有小组的分析、设计报告由教师和其他组学生对该阶段任务进行评审打分。科学、公正地考评学生项目开发过程中的阶段性成果。

(二)以往对学生的平时成绩考核方式主要是考勤和平时作业。即不能有效拉开学生间的学习档次,又可能存在滥竽充数的学生。这损害了学生的学习积极性。将学生的平时成绩考核细化以后,要保留每个学生的所有学习痕迹,包括《软件工程》课程学习计划、演示答辩、软件开发阶段性成果、课堂谈论和研究报告等,一方面确保每个学生都参与到学习的各个环节中来,完成所承担的实际工作。另一方面,这些保留下来的学习痕迹是教师评价学生平时学习效果的依据。教师既要从横向比较学生间的学习质量和学习效果,又要从纵向考查每个学生的学习态度,看到其在课程学习过程中的进步。这样才能提高学生们学习的积极性和主动性。以此来确保平时成绩科学、公正地评定。

五结语

传统软件工程课程,往往使学生觉得课程内容抽象,学习起来很枯燥。《软件工程》课程实践又往往脱离了工程化思想开发软件系统的初衷,不重视前期的系统分析和设计,就开始匆忙着手编写程序;系统没有配套的文档等现象屡见不鲜。导致开发出来的系统实用性、扩展性和可维护性都不强。通过改革,第一,让课堂教学和课后实践相互促进,相互指导,使得教学内容生动、具体,提升学生学习这门课程的兴趣。第二,以《软件工程》课程为核心,将学生所学专业知识有效结合在一起,分析并解决某一应用领域的问题。即对所学的知识进行了梳理,使之成为有机的计算机科学知识体系;又在多门学科知识的结合下产生技术的创新和应用的创新。第三,通过细化学生考核方式,做到真正科学、公正地评价学生的学习效果,提高了学生的学习积极性。

参考文献

[1]张燕,蒋宗礼.应用型软件工程专业人才培养指导意见研制思考[J].中国大学教学,2015,(6):28-31.

[2]吴海涛.软件工程专业应用型人才培养模式的探索与实践[J].天中学刊,2016,(6):133-135.

[3]孙明,田蜜,康文杰.设计型项目驱动的软件工程实践教学改革[J].计算机教育,2016,(3):156-159.

[4]普措才仁,蔡光波.软件工程专业实践课程改革与创新研究[J].教育教学论坛,2016,(33).

[5]杨小劲,魏星.基于工程教育的软件工程专业实践教学模式构建的研究[J].教育观察,2017,(6):5.

[6]张敏,郑如滨.软件工程创新教学模式探索与实践[J].集美大学学报(教育科学版),2018,19(1):84-88.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8166.html