SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:材料工程基础是材料科学与工程专业的一门核心课程。基于《工程教育认证工作指南 2020 版》对毕业要求的规定,对该门课程进行了线上、线下混合教学改革与实践,建设了丰富的、多维的线上教学资源,优化了线上、线下混合教学模式,增设了专题讨论模块,创新了评价体系。本课程教改改革成效显著,学生工程意识、分析及解决工程问题的能力、团队意识、创新意识显著提升。

关键词:工程教育认证;材料工程基础;混合教学

本文引用格式:王小红 , 王平 ,Mohd Talha, 等 . 基于工程教育认证的材料工程基础教学改革与实践 [J]. 教育现代化 ,2021,8(39):81-83,95.

Teaching reform and Practice of basic Materials Engineering based on Engineering Education Certification

WANG Xiaohong1, WANG Ping 1, Mohd Talha1, HOU Duo2, LV Dongli1

(1.School of New Energy and Materials, Southwest Petroleum University, Chengdu Sichuan; 2.School of Oil and Gas Engineering, outhwest Petroleum University, Chengdu Sichuan)

Abstract: Basic Materials engineering is a core course of materials science and engineering. Based on the requirements for graduation requirements of the “engineering education Certification Work Guide 2020”, this course has been reformed and practiced online and offline hybrid teaching. Rich, multi-dimensional online teaching resources have been built, online and offline mixed teaching models have been optimized, special discussion modules have been added, and the evaluation system has been innovated. The teaching reform of this course has achieved remarkable results, and the students’ engineering awareness, ability to analyze and solve engineering problems, team awareness, and innovation awareness have been significantly improved.

Keywords: engineering education Certification; Basic Materials engineering; hybrid teaching

一 课程改革背景及意义

截止到 2019 年底全国 241 所高校 1353 个专业通过工程教育专业认证,其中 41 所高校的材料科学与工程专业通过工程教育专业认证。我校材料科学与工程专业也在积极申请工程教育专业认证。《工程教育认证工作指南 2020 版》明确规定课程体系中必须包含专业基础类课程及工程基础类课程 [1]。为此, 对材料科学与工程一级学科主干专业课“材料工程基础”,基于《工程教育认证通用标准解读及使用指南(2020,试行)》对毕业要求的规定 [2] 及新工科背景下符合专业认证的人才培养方案构建 [3],进行了线上、线下混合教学改革与实践,充分利用线上资源将复杂的工程问题具体化、可视化、模块化,探索优化的线上、线下混合教学模式,将材料工程基础的教学活动等对材料科学与工程专业的学生提出的毕业能力要求结合起来,让教学活动融入时代背景,引导学生在探索、思辨中深度学习,为中国“智” 造培养更多的能够运用专业知识解决复杂工程问题、能够设计针对复杂工程问题的解决方案设计工艺流程或部件的创新人才。

二 课程改革与实践

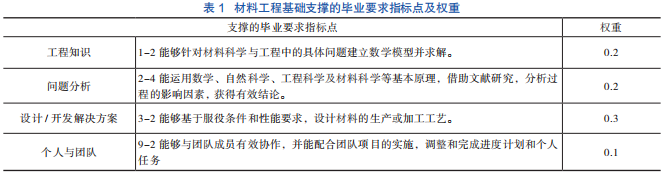

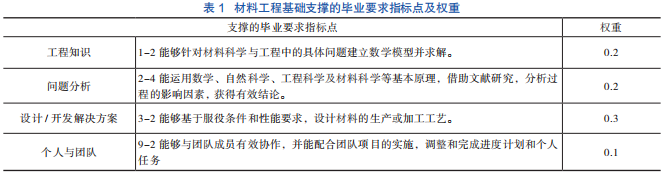

(一) 基于工程教育认证确定本课程支撑的毕业要求指标点 针对本专业基于工程教育认证的毕业要求,“材料工程基础”需支撑 4 个指标点,分别是工程知识、问题分析、设计 / 开发解决方案及个人与团队。结合本课程的教学体系,确定本课程支撑的四个具体指标点是能够针对材料科学与工程中的具体问题建立数学模型并求解(指标点 1-2)、能运用数学、自然科学、工程科学及材料科学等基本原理,借助文献研究,分析过程的影响因素,获得有效结论(指标点 2-4)、能够基于服役条件和性能要求,设计材料的生产或加工工艺(指标点 3-2)、能够与团队成员有效协作,并能配合团队项目的实施,调整和完成进度计划和个人任务(指标点 9-2)。各指标点的权重如表 1 所

示。

(二) 针对毕业要求指标点开展线上、线下混合教学改革

(1)建设丰富的多维的线上教学资源,增强学生的工程意识

《材料工程基础》的主要内容是材料的制备与成形工艺。历经多次教改,该课程内容密切结合工程实际与学生工程概念缺乏的矛盾依旧突出。为此, 本次教学改革根据《材料工程基础》课程知识体系理论与实践并重的特点,梳理每种制备工艺与材料制备基础理论的内在逻辑关系,选择适合线上教学的制备工艺、材料制备基础理论,确定了各章节的重点、难点内容为线上教学内容,确定了通过建设丰富的、多维的线上教学资源提高学生工程意识的目标。

目前,已建成的线上资源除教学 PPT、习题库、讨论区外,还包括材料制备与成形工艺视频 12 个、中、英文微课 7 个、专题汇报精彩视频 1 个、Flash 动画 13 个(在《材料工程基础》新形态教材中 [4], 扫码可见)。针对钢铁冶金部分的教学难点钢铁冶金工艺及教学难点炼钢过程脱磷、脱硫的原理,分别制作了“钢铁生产全过程”视频、“炼钢脱磷、脱硫” 中、英文授课视频作为线上教学内容;针对液态成形部分的教学重点缩孔、缩松以及铸造应力,制作了“缩孔、缩松形成原理”的中英文教学视频、“铸造应力的形成”中英文教学视频;针对液态成形部分的教学难点各种液态成形工艺,分别制作了“砂型铸造”“金属型铸造”“压力铸造”“熔模铸造”“消失模铸造”5 个工艺视频;针对塑性成形部分的重点及难点轧制,制作了“轧制工艺”视频;针对本课程的特点,设计了针对前沿材料的专题讨论,并对优秀的专题讨论成果“防弹衣”录制了视频;针对部分学有余力的同学,在资料库中补充了 6 个工艺视频,分别是“提拉法制备硅单晶”“锤锻 - 圆形断面件锻造”“环形件锻造”“台阶件锻造”“开槽”“钢铁冶金工艺”;13 个 Flash 动画分别是“常用挤压方法”“冲孔连皮”“滴流脱气过程”“锻造”“挤压钢管”“拉拔”“拉深模拟”“缩孔的形成”“提升脱气法”“循环脱气法”“铸造热应力”“自由锻”“纵轧”。这些教学视频和 Flash 动画基本涵盖了本门课程主要的制备与成形工艺,且来源于工程实际生产过程或基于工程原理进行制作,既生动又形象,激发了学生主动学习的兴趣,增强了学生的工程意识,为学生达成毕业指标点 1-2、2-4、3-2 奠定了扎实的基础。

(2)优化线上、线下混合教学模式,培养学生分析问题的能力

将线下教学内容凝练为钢铁冶金、液态成形、塑性成形、材料焊接、薄膜材料制备、材料的复合、专题讨论七个教学模块;线上教学内容整合为背景拓展型、基础理论型、材料制备新工艺及新材料制备工艺型及基本制备工艺 + 材料制备重点理论型四种类型。

背景拓展型线上教学资源包括“钢铁生产全过程”“钢铁冶金工艺”,根据教学日历要求,安排学生在相应章节开课前 3 天完成线上学习;基础理论型线上教学资源包括“炼钢脱磷、脱硫”“缩孔、缩松形成原理”“铸造应力的形成”中、英文授课视频,要求学生分两次进行学习, 一次安排在相应章节开课前两天预习、另一次安排在相应的线下教学内容完成后的两天内复习并完成相应的习题;材料制备新工艺及新材料制备工艺型线上教学资源为“防弹衣的制备”,学习时间相对灵活,要求学生在相应章节开课前学完即可;基本制备工艺 + 材料制备重点理论型教学资源包括“砂型铸造”“金属型铸造”“压力铸造”“熔模铸造”“消失模铸造”“提拉法制备硅单晶”“锤锻 - 圆形断面件锻造”“环形件锻造”“台阶件锻造”“开槽”“轧制”,教学设计时明确给出了在以《材料工程基础》线下教学内容为基础及主线的情况下,每个线上教学内容在何时、何处引入, 以及如何将插入的线上内容与线下内容有机衔接。

在钢铁冶金模块通过课堂讨论的模式,构建了“炼钢脱磷、脱硫”线上学习内容与线下教学的接口; 在液态成形模块,通过课堂讨论的模式构建了“缩孔、缩松形成原理”“铸造应力的形成”等线上资源与线下教学的接口,通过网络链接的方式构建了“砂型铸造”“金属型铸造”“压力铸造”“熔模铸造”“消失模铸造”等线上资源与线下教学的结构;塑性成形模块通过过网络链接的方式构建了“轧制”等线上资源与线下教学的接口;在各模块中均通过在教学 PPT 中插入相应的教学动画的方式,构建了数字教材与线下教学的接口。

在线下“面对面”教学时,重点针对“材料制备新工艺及新材料制备工艺型”线上教学内容中的“两新”(新工艺 + 新材料)内容,以“问题驱动式”教学模式结合课堂讨论、专题讨论等方式进行拓展 [5], 鼓励学生在深度学习的基础上深入挖掘该类教学内 容中的新工艺 + 新材料涉及的工程问题,培养学生利用材料工程基础知识分析复杂工程问题的能力及 创新精神,为学生达成毕业指标点 2-4 奠定扎实的基础。

(三) 设置专题讨论模块,培养学生的团队意识及解决工程问题的能力

专题讨论模块旨在不断补充本学科的前沿知识, 提高学生运用专业知识和工程背景综合分析问题、解决问题的能力及创新性思维,培养学生的团队合作精神。结合当前材料制备领域的热点,挑选 3-5 个具有前沿性和挑战性的课题,如芯片材料单晶硅的制备、飞机发动机涡轮叶片的制备、金刚石薄膜制备、石墨烯制备、防弹衣制备等作为专题讨论的题目, 采用“ 课外准备 + 课堂研讨 + 团队合作 + 小组互评 + 老师引导及点评”的新模式开展专题讨论。具体做法是主讲老师在开学第一周公布更新后的题目及专题讨论时间安排,由学生根据自己的兴趣选择题目,并组建团队;主讲教师利用课余时间,引导学生分析题目内涵,指导学生在查阅、分析文献的基础上,结合本课程学习的材料制备及成形的基本原理及工艺基础,整理、总结或制定给定材料的制备工艺,要求学生在专题汇报时分析评价该工艺的可行性,深入探讨现有工艺的优、缺点并提出改进或解决方案。为确保专题讨论的效果,要求各小组在汇报 PPT 中明确每人的职责与贡献,确保人人参与;专题讨论除小组成员进行汇报外,其他小组的同学需针对汇报内容进行提问并由汇报小组团队成员进行解答或探讨;主讲教师在每个小组汇报前 2 天审查其汇报的PPT,同时根据该 PPT 内容,设计 2-3个知识点,引导学生深入讨论,并鼓励学生提出创新性的想法或建议,并对每一小组的汇报内容进行点评。

专题讨论模块的设置,有助于学生达成毕业指标点 2-4、3-2、9-2。

(四) 创新评价体系,学生学习成效显著

科学的评价体系是教学改革效果的有力保障。本课程创新的评价体系不但包括学生线上学习过程、学习效果评价,还包括学生线下课堂学习状态、参与度、活跃度、思辨精神、创新性思维评价等非标准化考试的内容 [6],制定了学习状态、参与度、活跃度、思辨精神、创新性思维、专题讨论量化评价标准。

总成绩 = 线上学习成绩(10%)+ 线下学习成绩(90%)

线上学习成绩 = 线上规定知识点的学习时长(5%)+ 在线测试成绩(5%)线下学习成绩 = 学习状态(1%)+ 参与度(1%)+ 活跃度(1%)+ 思辨精神(1%)+ 创新性思维(1%)+ 课堂测验(2%)+ 作业(8%)+ 专题讨论(7%)+ 考试(78%)

目前已采用学生互评、教师自评、同行评价、网络投票评价等四种方式按照确立的《材料工程基础》线上、线下混合教学模式评价体系,对形成的《材料工程基础》线上、线下混合教学模式及其运行效果分别进行了 1 次评价,针对收集到的意见,对活跃度的量化评价指标进行了修改。将原活跃度评价标准由回答课堂提问 3 次即视为活跃度满分修改为积极抢答课堂提问 3 次为活跃度满分。

创新性地评价体系成效显著,学生自觉学习能力、分析并解决工程问题的能力、创新性、团队意识显著提升。2017 级学生期末考试卷面平均成绩较2016 级提高 46%;有 5 位同学基于专题讨论发现的问题,通过后续实验,申请了 3 项专利并获授权, 分别是发明专利“内径不变两端壁厚增大管材的挤压装置及挤压方法”[7],该发明专利涉及的基本工艺为《材料工程基础》第 3 章第 4 节的挤压工艺,该发明同时获得了西南石油大学第十三期大学生课外开放实验校级重点项目资助;实用新型专利“一种高精度金属基复合材料的制备设备”,该实用新型专利涉及的基本工艺为《材料工程基础》第 6 章第 2 节金属基复合材料的制备与加工,该实用新型获得了西南石油大学第十四期大学生课外开放实验校级重点项目资助 [8];实用新型专利“一种可伸缩式真空感应熔炼炉搅拌装置”[9],该实用新型专利涉及的基本工艺为《材料工程基础》第 1 章第 3 节的炼钢。

3 位同学以作品“光学压电材料”参加第一届四川省大学生材料设计大赛并获优胜奖,该参赛作品构思来源于本课程专题讨论内容,涉及的基础知识为《材料工程基础》第 5 章薄膜材料。1 位同学基于《材料工程基础》第 5 章薄膜材料的内容,结合石油完井中油管在酸化压裂时易腐蚀的问题,开展了题为“磁控溅射 Ta 薄膜对 6061 铝合金腐蚀行为的影响”的毕业论文研究,获西南石油大学 2019 届本科生毕业设计(论文)优秀奖。此外,有 18 位同学基于本课程学习中发现的问题申请了 8 项校级开放实验,并获三等奖 1 次。

三 结 语

基于《工程教育认证工作指南 2020 版》对毕业要求的规定,确定了本课程支撑的四个毕业要求指标点,对该门课程进行了线上、线下混合教学改革与实践,在梳理每种制备工艺与材料制备基础理论的内在逻辑关系的基础上,确定了各章节的重点、难点内容为线上教学内容,建设了丰富的、多维的线上教学资源;将线下教学内容凝练为七个模块,线上教学内容划分为四种类型,配合出版的新形态规划教材,优化了线上、线下混合教学模式;增设了专题讨论模块, 促进了学生探索新材料及其制备工艺的兴趣;创新了评价体系,保障了教学改革成果。本课程教学改革成效显著,学生工程意识、分析及解决工程问题的能力、团队意识、创新意识均显著提升。

参考文献

[1]中国工程教育认证协会秘书处 . 工程教育认证工作指南 2020 版 [R]. 北京 : 中国工程教育认证协会 ,2019.

[2]中国工程教育认证协会秘书处 . 工程教育认证通用标准解读及使用指南(2020,试行). 北京 : 中国工程教育认证协会 ,2019.

[3]任小中 , 苏建新 , 邱明 . 新工科背景下符合专业认证的人才培养方案构建 [J]. 教育现代化 ,2019,6(43):1-2.

[4]王小红 , 等 . 材料工程基础 [M]. 北京 : 科学出版社 ,2019.

[5]陈玲 , 许继恒 , 任睿 , 等 .“问题驱动”式教学模式在微课教学设计中的应用 [J]. 教育现代化 ,2019,6(44):184-186.

[6]陈智 , 梁娟 , 谢兵 . 工程教育专业认证背景下的非标准化考试课程改革初探 [J]. 教育现代化 ,2018,5(36):110-111.

[7]王小红 , 林元华 , 闫静 , 等 . 内径不变两端壁厚增大管材的挤压装置及挤压方法 : ZL201310753595.3[P]. 2013-12-31.

[8]王小红 , 杨惟翔 , 林元华 , 等 . 一种高精度金属基复合材料的制备设备 : ZL201520206038.4[P]. 2015-04-08.

[9]王小红 , 马来 , 林元华 , 等 . 一种可伸缩式真空感应熔炼炉搅拌装置 : ZL 201621236095.8[P]. 2016-11-18.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32589.html