SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:大学生科研参与是培养创新型人才的重要举措。对南昌工程学院 560 名学生进行科研参与情况的问卷与访谈调查,探究大学生不同科研参与状况对创新素质的影响,借助 SPSS 软件进行量化研究。结果表明:参与科研与未参与科研的大学生在创新意识、创新知识、创新能力、创新人格等因子上存在显著差异;科研参与频次、强度和持续性对创新素质有重要影响,也部分呈现显著性差异。上述研究结论提示高校要厘清大学生科研参与的有利及制约因素,为人才创新素质培养提供保障。

关键词:科研参与;创新素质;频次;强度;可持续;影响

本文引用格式:刘华斌 . 大学生科研参与对创新素质影响研究 [J]. 教育现代化 ,2020,7(97):122-125,129.

The Influence of College Students’ Scientific Research Participation on the Quality of Innovation

LIU Huabin

(School of Water Conservancy and Ecological Engineering, Nanchang Institute of Technology, Nanchang Jiangxi)

Abstract: College students’ scientific research participation is an important measure to cultivate innovative talents. Questionnaire survey on the participation of 560 students in NIT, the impact of research participation and non-participation, the frequency, intensity and sustainability of scientific research participation on the quality of innovation were quantified by SPSS software. The results show that there are significant differences in factors such as innovation consciousness, innovation knowledge, innovation ability and innovative personality among the students who participate in scientific research and not participate in scientific research. The frequency, intensity and persistence of scientific research have an important impact on the quality of innovation, and some also show significantness. difference. The above research conclusions suggest that colleges and universities should clarify the favorable and restrictive factors of university students’ scientific research participation, and provide guarantee for the cultivation of talents’ innovative quality.

Key words: scientific research participation; innovation quality; frequency; intensity; sustainability; impact

一 引言

创新是人类文明与民族进步的原动力,建设创新型国家战略,是关系新时代中国特色社会主义建设紧迫而重大的战略任务。大学生是最具活力、最有创新潜力的社会群体,是国家创新发展的生力军。如何培养和提高大学生创新素质是目前高校乃至整个社会共同面对的问题。

大学生参与科学研究,是培养创新型人才的有效途径。它以一种自主式、探究式的学习方式,开展课堂内外、专业当中、跨学科之间的知识、经验、实践的积累与发展,发现并挖掘大学生的兴趣和潜能。科研活动直指大学生创新素质的核心 -- 创新思维和能力的培养:无论是独立负责还是参与承担的项目,大学生科研可以提升其发现问题、分析问题、解决问题的能力,培养其科研习惯和创新思维。同时,大学生在科研参与过程中能形成坚韧不拔、团结合作等创新精神和人格。因此,深入研究大学生科研参与对创新素质的关系和影响效能,对优化大学生成才成长经验、提升高校人才培养质量具有重要意义。

二 大学生科研参与与创新素质培育研究现状

创新理论由美国哈佛大学 J.Schumpeter 教授在《经济发展理论》(1912)中首次提出。Guilford (1950)认为在创新过程中,创新思维是关键,个体的创造性以发散性思维为中心。Alexander W. Astin 在70 年代末提出学生参与理论(Student involvement theory)[1],该理论认为大学生在学习、实践等有价值的活动中的投入越多,收获就越大。Carol Anne M.Kardash 研究发现大学生参与科研,其口头表达、观察力、运用数据推论的能力,创造性思维得到了显著提高 [2]。Heather Thiry 等人则得出参与科研的大学生在认知、专业和人格发展的 6 个方面有显著收获 [3]。有学者从思想教育与创新教育 [4]、个体特征与科研参与 [5,6] 等方面阐述二者的关联。针对大学生创新能力培养,各国高校采用不同措施。美国高校在大学开设“科学研究方法”的必修课程;英国以“项目驱动”科研作为大学生综合训练的常规方式;日本高校则在课堂内外引入具有探索性的题目进行探讨,并融入轻松的能激发创造力的科研方法。

我国本科大学生教育的一大难题是高分低能。在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》中明确指出要“创新人才培养体制”、“提升科学研究水平”、“支持学生参与科学研究”。有学者等以实证方式研究了科研参与对大学生创新素质、学习收获与个人发展的影响及其程度 [7-10],强调在科研实践中提升创新能力和创新素养 [11-13],以科研项目为依托,探讨通过培养大学生科研思维、动手能力等提高大学生的创新能力;而大学生科研训练计划是当前高校促进大学生创新素质培育的重要有效途径 [14-17];相应地提出科研训练与素质创新培育的对策 [18,19],从而实现学生科技创新和科研能力的培养 [20,21]。政策方面,从 1998 年始,清华大学等高校率先进行大学生科研训练教育,2007 年教育部推出实施“大学生创新性实验计划”项目。此外,全国高校范围内开展了全国大学生挑战杯赛、大学生创新创业训练计划、“互联网 +”大学生创新创业大赛、各类建模及设计竞赛等,为大学生提供更多科研参与平台。这些研究与措施对于促进我国大学生创新素质提升起到了积极作用。

三 研究方法与内容

(一) 样本设置

以江西省“一流学科”建设高校南昌工程学院为研究对象,通过问卷调查的形式,开展大学生科研参与对创新素质的影响研究。从全校 18 个二级学院(除体育教学部和继续教育学院)1-4 年级本科生中随机选择抽取 460 名学生,并从“拔尖人才培育” 特色实验班随机抽取 100 名学生, 共计 560 人作为调查样本。

依据大学生学习发展的重要理论即“学生投入理论”,创新素质的形成与学生在学习及科研中是否投入,及其投入的质量、数量直接相关。因此,在本研究中,对有科研参与经历的对象,衡量科研参与质量的指标以科研参与频次来度量;科研参与的数量指标以科研参与的强度(每周投入时间)、持续性(年际跨度)来度量。

问卷内容分科研参与、创新素质两部分。科研参与情况分为“参与”、“未参与”两大类,其中参与科研可按不同维度分参与频次、强度、持续性等三个方面,并分解为若干测量指标;创新素质情况则分解为创新意识、创新知识、创新能力和创新人格等四个类别及八个观测因子,并分解为若干观测指标(表 1)。经请专家对这些指标与因子进行甄选后,编制大学生科研参与状况及其与创新素质关系50 题,题型为单选题。采用李克特量表法,以 5 点计分,“1”代表完全不符合,计 1 分,“5”代表完全符合,计 5 分,逆向内容题则逆向计分。发放问卷 560 份。问卷涵盖了大学生科研参与若干指标对创新素质若干因子的影响表现、程度和计算方法。

(二) 目标与内容

为了掌握更具广泛代表性的大学生科研参与状况,尽量克服大样本调查数据的偏颇或不足,较为准确客观地反映学生科研参与与创新素质之间的作用效能和关系。通过进行关于科研参与和创新素质情况的问卷调查(典型调查与重点调查相结合),探索二者的相关性。

比较分析科研参与与否、参与前后的大学生表现在创新素质四个方面若干因子上存在的差异水平及显著性;

比较分科研参与了的大学生表现在科研参与频次、强度、持续性对创新素质四个方面若干因子上存在的差异水平及显著性;

以大学生科研参与和创新素质影响关系,揭示二者之间的相关关系和变化规律,并形成促进大学生创新素质培育的科研参与配套政策。

四 结果分析

(一) 样本基本情况

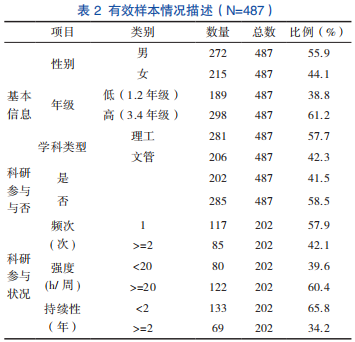

回收有效问卷 487 份,回收率为 87%,获得样本情况(表 2)。从样本结果可见,随机抽样的男生较多,这与全校总体男女生比例是基本吻合的;年级分布方面,高年级大学生为问卷调查的主体;由于案例学校的工科特色背景,受调查大学生的学科类型以理工类较多。因此,本问卷调查具有真实有效性及可靠性。

(二) 大学生科研参与与否、科研参与前后对创新素质影响差异

大学生科研参与对创新素质影响的差异分析应从两个角度进行:(1)大学生科研参与与否的比较。对 202 名参与科研的大学生、285 名未参与科研的大学生分别作为独立样本,进行创新素质观测并差异性比较,采用独立样本 t 检验;(2)大学生科研参与前后比较。对 202 名大学生进行参与科研前后的自身创新素质变化差异性比较,采用配对样本 t 检验。

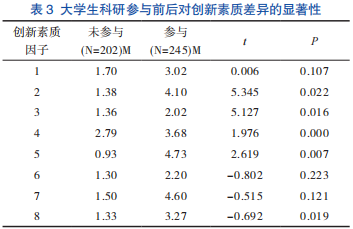

对参与科研与未参与科研的大学生创新素质观测,借助 t 检验,比较 p 值并差异性比较,数据表明, 有科研参与经历的大学生,在创新敏感度、专业知识深度、分析问题能力和敏捷思维、解决问题与实践能力、创新思维等 6 个因子都有显著变化,在属于创新人格的沟通协调、坚韧合作等则没有显著差异,这可能与创新人格与个体自身特质相关且具有相对稳定性。同时,对已有科研参与经历的固定样本大学生科研参与前后比较,在创新素质均值上, 经 t 检验,在专业知识深度、跨学科知识的广度、分析问题能力和敏捷思维、解决问题与实践能力、坚韧合作等 5 因子上,双尾 P 值 <0.05,存在显著差异(表 3)。值得注意的是,本次调查发现科研参与与否、参与前后大学生创新人格的差异显著具有不确定性, 其原因及机制有待后续研究解释。

(三) 大学生科研参与频率、强度、持续性对于创新素质影响差异

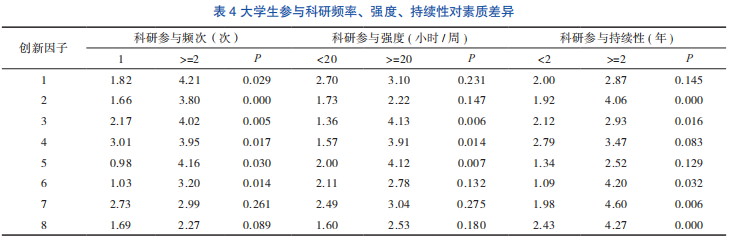

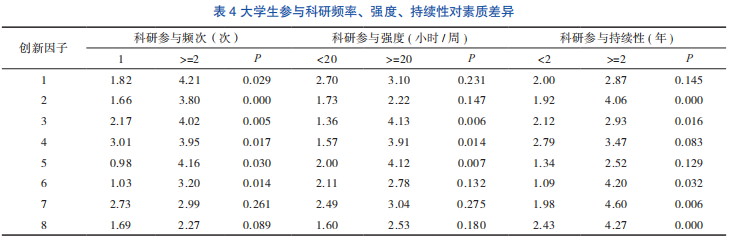

依据调查样本结果,参与科研的大学生的人数为 202 人。大学生科研参与的频次、强度、持续性可以正向预测全部 8 个创新素质因子(表 4)。从最终得分情况及概率P 值可知,参与过 1 次科研活动(频次 =1)与 2 次及以上的大学生,在创新素质的创新敏感度、专业知识深度、跨学科知识广度、分析问题、解决问题和创新思维能力等 6 个创新素质因子,后者明显优于前者,而在其他方面差异不显著。因此, 在大学阶段增加科研频次,能对大学生创新素质提高影响效果较大。

科研参与强度被定义为大学生科研参与每周投入的平均时间。研究发现,科研参与强度正向预测跨学科知识的广度、分析问题和解决问题能力等 3 个创新素质因子,并表现出差异显著性,但对其他因子的影响则差异不显著。因此表明,随着科研参与强度的增加,大学生的创新素质未必随之提高, 科研参与的内在质量、工作效率可能比时间更重要。

科研参与持续性是指大学生从第一次参与科研至最近一个项目的持续时间和项目数,这能反映出学生对科研活动的主动性和坚持程度。调查结果表明,科研参与强度对专业知识深度、跨学科知识的广度、创新思维、沟通协调、坚韧合作等 5 个创新素质因子影响的差异性显著。这是创新人格的 2 个因子有显著差异的科研参与方式。因此,增加科研参与持续性不仅仅对知识深度和广度、创新思维非 常有价值,对创新人格培养尤其重要和有价值。

五 结论与讨论

样本随机调查抽样显示,以男生、高年级、理工科大学生为多。科研参与与否的数据显示,近 6 成大学生未有科研参与的经历,表明大学生科研参与度在整体上是偏低的。经过对大学生科研参与与否、参与前后在创新素质方面的对比分析,即进行个体间比较、个体自身前后比较,结果表明,大学生能切实体验到的科研参与对创新素质上的区别、改变与提升。这体现在创新意识、创新知识、创新能力和创新人格的各个观测因子之中,而这些因子在科研参与与否之间、参与前后之间存在显著差异。大学生科研参与的不同频次、强度、持续时间对创新素质的影响也存在显著差异,具体而言,随着科研频次的增加,主要有创新意识、知识和能力的明显改变;随着科研强度增加,主要有创新能力的显著提升,其他则不显著;随着科研持续性增加,创新知识、能力和人格都有较大变化,尤其是相对稳定的创新人格的优化显得尤为难得可贵。

以上结论值得我们进一步思考,如何让大学生科研参与得到切实保障,并促进创新素质的培养? 这是高校及高等教育必须直面的重要课题。然而, 当前我国高校的大学生科研状况表现在科研引导、培育、政策等软条件及项目、平台等硬条件普遍存在着短板和制约:(1)大学生科研意识薄弱,参与比例低。本研究案例中的未参与科研的大学生达近 6 成,这与现状整体是基本相符的。当前大学生对科研的价值和作用认识不足,缺乏了解、兴趣和动力, 甚至有很多误解,认为如果不以学术研究为职业目标就没必要参与科研活动;(2)大学生科研参与的引导支持不足。大学生科研参与主要受教师引导,但由于高校对教师职业发展评定主要依据其学术成果, 而非对学生的科研贡献,从而影响了教师指导学生科研的积极性,直接导致以科研参与对大学生创新素质培养的缺失;(3)创新素质培育平台及制度欠缺。当前许多高校缺乏相关管理机构及相应培养计划, 对大学生科研参与途径、平台、程度及结果关注不够, 大学生科研参与所需要的资金、配套政策重视度不够,往往也是优先被挤压、缩减或搁置的领域,工作随意性很大。因此,有针对性地解决相关的限制因素,为大学生科研参与提供更多科研支持和保障, 中国高等教育创新素质培养才能实现可持续发展。

本研究采用南昌工程学院的调查分析数据,仅能部分说明特定高校大学生科研参与对创新素质影响的概况,尚不能推广和代表当前高校相关领域的全貌;调查问卷采用李克特量表模式,观测信息的反馈基于问卷学生的自我认知,具有一定的不确定性; 大学生创新素质的提升受影响因素广泛且复杂,大学生自身的知识结构、认知水平、学业目标等背景条件及学校特色、教师帮助等外在因素的影响未做涉及,这有待于后续的继续深入研究。

参考文献

[1]Astin, A.W. ( 1984).Student involvement:A development theory for higher education.Journal of College Student Personnel,25,297-308.

[2]Carol Anne M.Kardash.Evaluation o f an Undergraduate Re se a rc h E x pe ri e nc e :Pe rc e pt i o ns o f Unde rg ra dua t e Interns and Their Faculty Mentors.Journal of Education Psychology,2000,92(1):191-201.

[3]Heather Thiry, Sandra L. Laursen, Anne-Barrie Hunter. What Experiences Help Students Become Scientists? A Comparative Study of Research and other Sources of Personal and Professional Gains for STEM Undergraduates. 2011, 82(4):357-388.

[4]Jun LI. Discussion on the Organic Integration of Ideological and Political Education in Colleges and Innovative and Entrepreneurial Education of College Students[J]. Higher Education of Social Science,2016,11(5).

[5]Salgueira Ana,Costa Patrício,Gon alves Mónica,Magalh es Eunice,Costa Manuel Jo o. Individual characteristics and student’s engagement in scientific research: a cross-sectional study[J]. BMC Medical Education,2012,12(1).

[6]Ahmed Abu- Zaid,Asma Alnajjar. Female second- year undergraduate medical students’attitudes towards research at the College of Medicine, Alfaisal University: A Saudi Arabian perspective[J]. Perspectives on Medical Education,2014,3(1).

[7]郭卉 , 刘琳 , 彭湃 , 等 . 参与科研对理工科大学生创新素质影响的实证研究 [J]. 高等工程教育研究 ,2014(02):106-111.

[8]李湘萍 . 大学生科研参与与学生发展 -- 来自中国案例高校的实证研究 [J]. 北京大学教育评论 ,2015,13(01):129-147+191.

[9]郭卉 , 韩婷 . 大学生科研学习投入对学习收获影响的实证研究 [J]. 教育研究 ,2018,39(06):60-69.

[10]郭卉 , 韩婷 , 胡皓斐 . 工科大学生科研学习投入探究 -- 基于 5 所理工科高校的调查[J]. 高等工程教育研究,2017(06):145-150.

[11]任志玲 , 付华 , 郭瑞 . 在科研实践中提升大学生科学素养 [J]. 中国高校科技 ,2018(Z1):71-72.

[12]桂小红 . 基于科研实践提高大学生创新能力 [J]. 实验技术与管理 ,2018,35(02):21-25.

[13]方晓春 . 科研价值观教育与大学生科研诚信评价机制构建 [J]. 社会科学家 ,2017(09):70-75.

[14]吴静 , 郭利杰 , 梁凡凡 . 科研团队导向的大学生科研训练计划实施成效分析 [J]. 中国矿业 ,2019,28(03):176-181.

[15]付坤 , 于漫 , 刘建明 , 等 . 基于创新素养养成的大学生课外培养计划构建与实施[J]. 实验室研究与探索,2019,38(06):185-187.

[16]俞林伟 , 施露静 , 周恩红 , 等 . 大学生科研训练计划管理模式创新研究 [J]. 高等工程教育研究 ,2016(06):103-107.

[17]白文苑 , 张文政 . 大学生科研训练计划管理模式探索 [J]. 教育研究 ,2010,31(04):99-102.

[18]沈剑敏 , 吕洁 , 刘孟玥 , 等 . 大学生科研训练计划现状调查与对策 [J]. 实验室研究与探索 ,2017,36(02):185-188+203.

[19]赵慧杰 . 促进 90 后大学生科研创新的对策研究 -- 基于与 80 后、70 后的比较 [J]. 黑龙江高教研究 ,2016(07):11-15.

[20] 赵卿敏. 论创新性思维的本质特征[J]. 教育评论,2002(01):31-33.

[21] 高瑞苑 , 张海容 . 大学生科技创新与科研能力培养 [J]. 实验技术与管理 ,2017,34(06):180-182+186.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32179.html