SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:工程训练教学是我国高校工程实践教育的重要组成部分,但是由于我国绝大多数高校,特别是重点大学工程训练教学任务的实施机构多由校办工厂或者教学工厂发展而来,教学属性浓厚,且所属高校一般均采用了以科研驱动为导向的人才聘用机制,现有工程训练师资队伍建设机制普遍无法满足工程训练师资队伍建设的需求,进而导致“供需失衡”问题显著,制约了工程训练教学的健康、可持续发展。针对目前的师资队伍建设机制及现状难以满足工程实训教学正常进行的问题,在分析现有工程训练教学师资队伍建设过程中存在的不足的基础上,以长安大学现代工程训练中心为例,结合其近年来为保证实训质量而积累的工程训练师资队伍建设经验,探讨了重点大学工程训练中心师资队伍建设的方法。

关键词:师资队伍;重点大学;工程训练;实训教学

本文引用格式:王润民等.我国重点大学工程训练师资队伍建设研究与探索[J].教育现代化,2020,7(43):59-62.

Research and Exploration on the Faculty Construction of Engineering Training in Chinese Key Universities

WANG Run-min1,2,LIU Hai-ming1,REN Peng2,SHAO Yu-hong1,HUO Ya-guang1

(1.Modern Engineering Training Center,Chang’an University,Xi’an,Shaanxi;2.Laboratory&Equipment Management Department,Xi’an,Shaanxi)

Abstract:Engineering training teaching is an important part of engineering practice education in universities.However,most of the universities in our country,especially the key universities'engineering training and teaching institutions are mostly developed from the school-run factories or teaching factories,with strong teaching attributes.And these universities generally adopt the talent recruitment mechanism driven by scientific research.The above reasons lead to the current faculty construction mechanism of engineering training generally unable to meet the needs of the faculty construction of engineering training,resulting in a significant problem—imbalance between supply and demand,which restricts the healthy and sustainable development of engineering training teaching.In view of the problems of the present mechanism and current situation of faculty construction is difficult to meet the need for normal teaching of practical engineering practice,We firstly analyzed the deficiencies in the faculty construction of engineering training.Then,taking the Modern Engineering Training Center of Chang’an University as an example,we introduced the experience in the faculty construction of engineering training in order to ensure the quality of practical training in recent years.At last,we discussed the methods of the construction of the faculty in the engineering training center of the Chinese key universities.

Key words:faculty;key university;engineering training;practice teaching

近年来,众多高校为了加强工科学生工程实践能力,在校内成立了工程训练中心等工程实践教学单位,旨在使本校的工科学生参与工程训练、凝练工程经验,尽快的形成较为完整的工程意识,成为国家现代化建设过程急需的高水平工程技术人才[1-2]。以长安大学现代工程训练中心为例,其教学核心任务是工程实践教学,教学内容主要以金工实习的主,目前基本上形成了以金工实习为基础以数控加工、激光加工、柔性制造等为重要内容的现代工程训练教学体系,日常教学的正常开展需要的是具有丰富实践操作经验的能够投入相当精力从事教学的指导老师[3]。但随着全国高校人事制度的不断改革,大多数本科院校,特别是重点大学基本形成了以引进高水平博士、师资博士后为主且“非升即走”的教师聘用政策,对新进教师重点进行科研能力和科研成果的考核,这种以科研驱动为导向的人才聘用政策无法满足工程训练师资队伍建设的需求。

针对工程训练教学师资队伍建设中面临的困难,陈耐帅等人对我国高校工程训练中心的师资队伍进行了抽样调查,认为应通过加强青年教师的培养和兼职教师队伍的建设,加强对教师的进修培训从而提升师资队伍建设水平[4];张玉洲等人探索了高校工程训练中心师资队伍建设,提出了一种新的师资队伍建设方案,建议通过改进教师聘任格局,合理配置实训教师资源,进而强化教师工程实践能力、专业能力、教学研究能力[5];李文双等人分析了工程训练教学、科技创新和工程训练示范中心建设的实际,认为理论课教师和实训指导教师有效融合能够提升工程训练教学队伍建设总体水平[6];韦相贵认为工程训练中心师资队伍建设普遍存在认识误区,在分析工程训练中心的师资要求的基础上,提出应通过制定技能人才的引进政策、加强对年青教师的培养、建设青年教师成长的平台等举措,加强转型高校工程训练中心师资队伍建设[7-8]。本文在分析目前工程训练教学师资队伍建设中面临的困难及现有解决方案的不足的基础上,以长安大学为例,系统的阐述了现代工程训练中心实训指导教师聘用现状、新的建设方案及实践情况。

— 师资队伍建设概况

长安大学地处西部,直属国家教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“211工程”重点建设大学,国家世界一流学科建设高校。其办学定位是特色鲜明的高水平研究型大学。

长安大学于2003年在原教学工厂的基础上成立了现代工程训练中心,目前主要承担本校面向本科生的以金工实习为主的基础工业制造实训教学和创新创业教育。下设基础工业制造实训部、电工电子及综合创新实训部,目前有教学指导人员34人,其中事业编职工23人(教辅人员12人,工勤人员11人),退休返聘教学指导人员4人,外聘教学指导人员7人。人员结构如表1所示。

二 工程训练实训指导教师聘用问题分析

但目前工程训练师资队伍的建设依然存在很多问题,突出表现在3个方面:对于“退休返聘”人员,因个人身体状况等原因,随时可能退出教学队伍,所以“退休返聘”方式只能作为一种补充手段,不能作为一种长效机制;对于“临时聘用”人员,因历史遗留的人事引进制度的缺陷,仅能够以“临时工”的形式按月发放一定工资,存在待遇差等不足,甚至部分人员因流动性较强,还未按人社部门要求足额缴纳保险,因此通过“临时聘用”难以聘用到经验丰富的教学人员,已聘人员存在流动性较高、工作积极性不足等问题;对于“编制内聘用”人员,因学校世界一流大学的建设需求,“编制内聘用”的人才引进制度倾向于聘请名校毕业的博士、博士后人员,该部分人员理论经验丰富,但实操经验不足,难以满足工程实践教学正常开展的需求。此外,工程训练中心现有教学指导人员近2/3左右是从原教学工厂转制而来,该部分人员学位整体层次偏低、职称结构缺乏一定的稳定性、年龄相对偏大,同时依然存在数量不足,教学任务过重等问题。除此之外,中心外的资源利用相对不足,兼职教师队伍的建设情况较差。

实际上,自中心成立以来,一线教学人员一直处于缺编状态。近年来,虽通过学校的选留毕业生政策选拔了一定数量的研究生到中心从事一线教学工作,但由于我校编制内招聘规模的限制和一批老龄教职工陆续退休等原因,编制内的教职工人数始终不足;此外,因我校外聘人员招聘制度的制约,始终难以通过临时聘用的方式招聘到充足、稳定且文化水平较高的教学人员。基于上述情况,且在后续将不断有一线教学人员退休的情况下,现代工程训练中心目前实际上已难以保持原有的实训教学水平,部分实训项目甚至随时面临停办的风险(“锻造实训”已停办;“热处理实训”只有1名指导老师;“铸造实训”指导老师均为退休返聘人员,随时可能退出工作岗位)。另外,随着新材料、新技术、新工艺的不断涌现,更新了现代工业制造的概念,同时我国的“制造强国战略”也对高校的人才培养提出了新的要求,工程训练教学体系亟需深化改革。但现有的工程训练中心师资队伍和人事聘用制度无法支持在新工科形式下构建以“智能制造”和“创新创业”教育为核心的工程训练教学体系的实际需求。

为了适应新形式下创新人才培养的要求,中心迫切需要以人事代理或劳务派遣的方式引进一批操作能力强、经验丰富、能够熟练掌握先进制造装备的技能型人才并将其充实到教学一线,形成“编制内聘用+人事代理+人事派遣+校内专家兼职”为基本策略的工程训练教学人才队伍构建模式,从而实现在短期内建立起一支稳定的、水平较高的以技能型人才为主的工程训练教学队伍,既能保证实训教学顺利开展,又有利于教学质量的不断提高和工程训练中心的可持续发展。

三 实训指导教师聘用实践

师强则教强,才兴则学兴。目前我国创新型人才较为缺乏,与相关人才在高等教育阶段特别是本科学习阶段接受的工程实践教育不足有很大关系,其中工程训练师资队伍建设较为薄弱是造成上述现状的重要原因。考虑到高校工程训练教师团队是我国高等教育阶段现代工程教育及创新型工程科技人才培养的主力军,是实现现代工程教育目标的基础与核心,因此提升高校人才创新能力的培养,加强师资队伍建设是其中关键中的关键。基于上述考虑和长安大学现代工程训练中心师资队伍建设不足的现状,为了尽快充实工程训练指导教师队伍,并建立可持续的保障机制,同时兼顾学校实际情况,学校人事部门、教务部门、实验室管理部门及中心成立了现代工程训练中心人事制度改革联席小组,以打造一支以博士、硕士、学士为核心,由教师、工程师、实验师和工勤人员有机组合高校工程训练教学师资队伍和确保工程实训教学任务高质量的完成为目标,初步制定了《长安大学工程训练指导教师聘用方案》,具体内容如下:

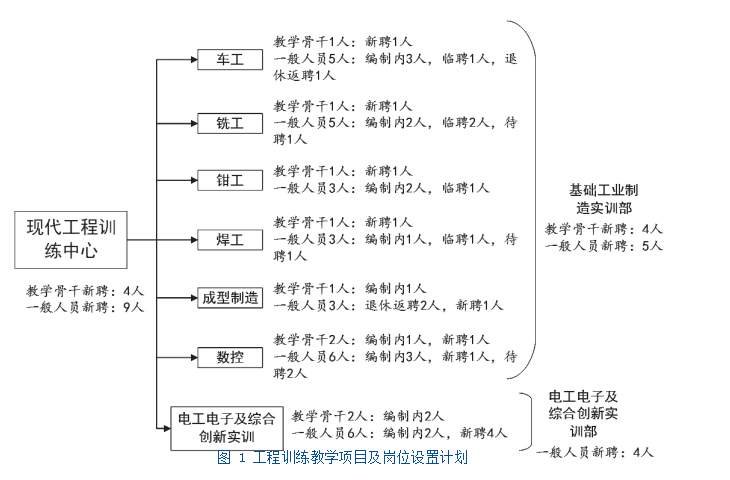

(一)加强人才体系结构的层次性和合理性,将目前工程训练教学项目进行了合理的划分,并在此基础上通过专家综合评议法确定各了教学项目的基本岗位需求种类和数量。具体将工程训练教学实训项目分为车工、铣工、钳工、焊工、成型制造、数控、电工电子及综合创新七个大项,每个实训项目按实际教学内容和课时量设教学骨干1~2名,设一般教学人员3~6名。具体设置如下图1所示。

其中教学骨干应具备以下条件之一:(1)具有全日制大专及以上学历,同时拥有所从事实训项目相关/相近的高级技师职业资格或高级工程师及以上的专业技术职称,同时拥有所从事实训项目的不低于一年的实训/生产指导经验;(2)具有全日制大学硕士及以上学历,同时拥有所从事实训项目相关/相近的工程师(或讲师)及以上的专业技术职称,同时拥有所从事实训项目的不低于三年的实训/生产指导经验;(3)具有全日制大专及以上学历,同时拥有所从事实训项目相关/相近的技师及以上的职业资格或工程师及以上的专业技术职称,曾在全国职业院校技能大赛、中国技能大赛、全国数控技能大赛获省级一等奖及以上,同时拥有所从事实训项目的不低于一年的实训/生产指导经验。

一般教学人员应具有全日制大专及以上学历,具有或能在第一个聘期内(不高于3年)取得所从事实训项目相关/相近的高级工职业资格或助理工程师(助教)及以上的专业技术职称。

(二)教学骨干人员,学校以编制内聘用或人事代理的方式聘用;一般教学人员学校以劳务派遣的方式聘用。

(三)制定现代工程训练中心外聘人员(含人事代理聘用及劳务派遣聘用)的聘用及考评机制,建立合理的薪酬体系,拓宽晋级和晋升渠道,发挥薪酬的激励作用。基本思路是:(1)以岗定薪,实现薪酬与岗位、职称等级(职业资格等级)相挂钩,从传统的恒定工资向岗位工资、职称工资、绩效工资转变;(2)加强对外聘人员的季度、年度考核,考核与下一阶段的绩效工资挂钩;(3)针对外聘人员建立晋级、下降机制,根据年度考核结果,并结合聘用政策,允许选拔优秀的“一般人员”至“教学骨干”岗位;允许将考核成绩较差的“教学骨干”转聘为“一般人员”。

四 结语

针对现有的工程训练中心师资队伍和人事聘用制度无法支持在新工科形式下构建以“智能制造”和“创新创业”教育为核心的工程训练教学体系的实际需求,本文以长安大学为例,分析了重点大学工程训练实训指导教师聘用目前存在的问题,提出了以“编制内聘用+人事代理+人事派遣+校内专家兼职”为基本策略的工程训练教学人才队伍构建模式,构建了以博士、硕士、学士为核心,由教师、工程师、实验师和工勤人员有机组合,教学骨干、一般人员交叉覆盖,编制内聘用、人事代理聘用、劳务派遣聘用多种形式组合的高校工程训练教学师资队伍聘用方案,并在本校开展了实训指导教师聘用实践,相关的人才聘用方案适当变通后已在五所以上的兄弟院校应用,取得了良好的效果。

参考文献

[1]王润民,刘占文,杨澜,等.IEEE标准电脑鼠在工程实践教学中的应用[J].实验室研究与探索,2014,33(09):117-121+136.

[2]张红梅,孙永吉,王栋梁,等.面向应用能力培养的工程训练实践教学模式的研究与实践[J].中国现代教育装备,2019(15):82-84.

[3]邵雨虹,刘海明,张晓航,等.基于电控无碳小车的综合创新训练教学研究[J].教育现代化,2018,5(44):44-46.

[4]陈云.高校工程训练中心师资队伍的现状及建设路径研究[J].当代教育实践与教学研究,2015(08):102-103.

[5]张玉洲,鲁璇璇,张燕.高校工程训练中心师资队伍建设新探[J].实验室科学,2014,17(02):165-168+172.

[6]李文双,李海越,罗凤利.提升工程训练师资队伍建设水平的研究与实践[J].实验室研究与探索,2016,35(11):242-244.

[7]韦相贵,傅水根,曾江黎,等.转型高校工程训练中心师资队伍建设探讨[J].实验技术与管理,2016,33(08):231-233.

[8]郭莉,陶玉贵,许家宝.新工科背景下工程训练体系建构的路径思考[J].教育现代化,2019,6(61):101-102+113.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31747.html