SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:高校科协是中国科协基层组织的重要类型之一,也是高校党委领导下的科技工作者的群众组织。通过对比高校和高校科协产生的历史背景,总结了高校科协组织的发展概况,分析了高校科协组织与高校中其它群众团体组织如工会、团委在职能、作用等方面的特点和区别,进而提出了高校科协建设发展的瓶颈和存在的问题,并就高校科协组织如何更好的发挥作用给出了一些思考和建议。

关键词:高等学校;科协;组织建设;群团组织;作用

本文引用格式:刘双丽.高校科协在高校群团组织中的作用研究[J].教育现代化,2020,7(50):127-131.

Study on the Role of UniversityAssociation for Science and Technology in Mass Organizations

LIU Shuang-li

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing Jiangsu)

Abstract:The University Association for Science and Technology(UAST)is one of the important types of the basic-level organizations in Chinese Association for Science and Technology(CAST),and also is the mass organization of scientific and technical workers in universities which is led by the Party Committee of universities.By contrasting the historical background of universities and UAST,this paper summarizes the development of organizations,and analyzes the differences from the other mass organizations in aspect of the functions and characteristics,such as the Trade Unions and the Communist Youth League,etc.Moreover,this paper proposes the bottlenecks and problems in the construction and development of UAST,and gives some suggestions about how to play its better role.

Key words:Colleges and universities;Association for Science and Technology;Organization construction;Mass organization;Role

一 引言

高校科协是中国科协基层组织的重要类型之一,是高校科学技术工作者的群众组织,是高等学校教学和科研面向社会发展和经济建设的组织机构[1]。科协与工会、共青团等群团组织相比有其自身的特点和发展规律,而高校科协同样作为高等学校党委领导下的群众团体,具备了高校和科协的双重身份[2],使得高校科协必须结合自身特点紧紧围绕高等学校的中心任务来发挥作用。

二 大学和高校科协产生的历史背景

(一)国内外大学产生发展的历史背景

现代意义上的大学基本上都起源于欧洲中世纪的大学。在18世纪末19世纪初,德国洪堡提出把科学研究作为大学的使命,并把这一办学理念成功运用于柏林大学的实践。他提出大学是一个学者的社团;其次,大学是一个高等学术机构;再次,大学是受国家保护但又享有完全自主地位的学术机构。自此之后,大学作为科学发源地的思想得到极大重视,大学自治、学术自由、教学与科研相结合等思想迅速成为主导德意志大学的基本理念。19世纪英国教育家纽曼提出,大学应向学生传授普遍而完整的知识、应致力于学生智力的发展、要为学生提供理想的学习环境,促进学生与学生之间,学生与教师之间的交流与沟通。20世纪初,美国范·海斯提出教学、科研和服务都是大学的主要职能,并在威斯康辛大学进行改革。在威斯康星大学社会服务理念影响下,美国不少大学开始出现功利化和工具化倾向,这与一向重视学术性和学理传统的大学理念发生严重冲突。在这一背景下,弗莱克斯纳鲜明地提出现代大学应当全心全意、毫无保留地促进知识的发展,研究各种学问,从而捍卫了大学的学术责任[3]。

我国在历史上曾出现过成均、稷下学宫、太学、和书馆等探索高深学问的机构,但是,这些机构都不是今天真正意义上的大学。中国今天意义上的大学理念萌发于清末,经蔡元培、梅贻琦等教育家的发展而逐渐确立。现代教育家蔡元培先生曾留学德国,深受洪堡教育思想的影响,他对北京大学实行的改革就是借鉴柏林大学的办学模式。蔡元培先生在就任北京大学校长的演说中明确指出:“大学者,研究高深学问者也。”他极力倡导和推崇德国大学的学术自由和学术自治的办学理念,大力发展学术。这些办学理念至今仍影响着我国大学的思维方式和行为方式[4]。

纵观国内外大学的产生发展史,我们会发现,大学的学术性和社会性决定了大学既是一个传授知识的场所,又是研究高深学问的机构,同时也是一个社会服务的机构。其本质是高等学术机构,大学的学术特质决定它旨在为学术创设有利于创新的环境。大学的发展理念虽然随着时代的发展而在不断变化的,但是大学的根本使命始终是培养人才。

(二)中国科协产生的历史背景

20世纪初中国出现了第一批现代意义上的自然科学专门学会,如,1907年成立的中国药学会、1912年成立的中国工程师学会、1915年成立的中国科学社、1917年成立的中华农学会、1927年中华自然科学社等科技团体纷纷出现。随后1945年成立了由进步科学家组成的具有爱国统一战线性质的中国科学工作者协会。直到新中国成立前,全国性学会已经达到30余个[5]。新中国成立后,中华全国自然科学工作者代表会议于1950年8月在北京召开,成立了中华全国自然科学联合会(以下简称全国科联)和中华全国科学技术普及协会(以下简称全国科普)。1958年9月,在全国科联和全国科普的基础上,中国科学技术协会(简称中国科协)正式成立,成为我国科技工作者的统一组织,并通过了《关于建立“中华人民共和国科学技术协会”的决议》,明确指出了中国科协的基本任务,如协助开展科学技术研究,总结交流和推广科技发明和先进经验,普及科学技术知识,协助培养科学技术人才,开展国内外学术交流,出版学术刊物等。

中国科协组织是中国科学技术领域具有中国特色的群众性学术组织,经过60多年的建设发展,中国科协的章程先后进行了多次的修改。2016年5月30日,中国科协第九次全国代表大会在北京召开,章程规定:“中国科学技术协会(简称中国科协)是科学技术工作者的群众组织,由全国性学会、协会、研究会(简称学会)和地方科协组成,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手。”[6]

从中国科协的产生发展来看,中国科协最充分、最集中地体现了其社会性和学术性:其社会性体现在中国科协是全国科学家的共同体,是科技工作者的群众组织,具有广泛的社会性;其学术性体现在中国科协是由全国学会等科技学术组织组成的学术共同体,具有鲜明的的科技性和学术性。因此,其社会性决定了科协应当发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用,是党的群众工作的一支重要力量;另一方面其学术性和科技性也决定了它是推动国家科技事业发展的一支重要力量[7]。

(三)高校科协产生的历史背景和发展现状

在中国科协成立后,按照中国科协第一次会议精神在全国高等院校开始组建基层科协组织,1959年成都工学院(现在的四川大学)、湖南医科大学、白求恩医科大学、华中工学院相继组建了高等学校学术组织,高校科协在改革开放初期迎来了萌芽成长时期。

20世纪80年代初,由于第三届中国科协主席钱学森的高度重视,高校科协迎来了新的历史发展时期。钱学森提出:高校科协发展是一个方向,凡具备条件的地方都应建立高校科协。在此期间,大批高等学校开始纷纷建立高校科协。1984年重庆大学科协成立,1985年华中科技大学科协成立,1986年西北工业大学成立科协,1988年北京航空航天大学科协成立,1989年南京航空航天大学科协成立。有51所大学在1989年前成立了高校科协,在1990-1999年成立的有67所,在2000-2006年成立的有137所。这些学校作为较早成立高校科协的高等学校,推动了全国范围内高校科协工作的普遍开展。

2006年中央书记处提出“哪里有科技工作者,科协工作就要做到哪里;哪里科技工作者比较密集,科协组织就要建到哪里”,随后各地高校科协组织建设进一步加强。根据《教育统计年鉴》,截止到2007年底,全国普通高等学校共计1908所,已经建立科协组织的高校有274所。据中国科协事业发展“十一五”期间统计数据统计,到2008年成立高校科协的达到了589所高校,2009年这一数字上升到了698所,到2010年全国2000多所高等学校中大约有729所高等学校成立了科学技术协会[8],约占全国高校的总数的三分之一左右。数据显示,在已建科协高校的层次上,本科及以上的院校占比超过70%,在学校类型上,超过一半是综合类大学,其次是理工类大学。

2015年1月,中国科协联合教育部印发了《关于加强高等学校科协工作的意见》,为全国高校科协工作提供了基本遵循和规范,高校科协的组织建设迎来了新一轮高潮。中国科协2015年统计年鉴显示,全国共有831所高校科协,比2014年增加了128所。2016年,中国人民大学、清华大学、吉林大学、上海交通大学等75所大学的科协组织相继成立,2017年初高校科协数量达906所,高校科协队伍不仅覆盖面不断发展壮大,而且层次水平也在不断提升[9]。2017年8月,中国科协印发了《高等学校科学技术协会组织通则(试行)》的通知,号召各级科协组织积极推动高校科学的组织建设,要求高校科协组织能够覆盖50%以上的高等学校。中国科协年度事业发展统计公报显示,截止2018年底全国高校科协已经发展到1374个。高校科协近年来的建设发展数量情况如图1所示。

三 高校主要群团组织的类型和特点

高校科协与高校共青团、工会等群团组织一样都在高校党委领导下,不同的群众团体组织在高校这一特定环境中的工作特点应该既有联系又有区别。

(一)高校共青团、工会和妇联的特点

1982年9月中共十二大报告指出:“党要进一步加强对共青团的领导,支持它按照青年的特点进行工作,使它充分发挥党的助手和后备军作用,真正成为广大青年在实践中学习共产主义的学校。”“必须大大加强党在工会中的工作,使工会成为联结党和工人群众的强大纽带。”“妇联应当成为代表妇女利益,保护和教育妇女,保护和教育儿童的有权威的群众团体”[10]。在中共主导的政治框架内,工会、青年团、妇联成为人民团体的三驾马车,常常并称为“工青妇”。从各自章程来看,工会、妇联以维护本团体成员的利益为主,青年团的职能更加宽泛一些,他们在成员上互有交叉,青年团员中有青年工人团员、青年女性团员,在具体工作中又常常互相配合[11]。因此,共青团不同于一般的群众团体,具有更加鲜明的政治属性,高校共青团是共青团组织的一个重要组成部分,是高等院校先进青年学生的群众性组织。

(二)高校科协的性质和特点

从以上大学和中国科协产生的历史背景不难看出,二者都具有明显一致的学术性和社会服务属性。而高等院校是科技工作者相对集中的地方,高校科协显然是二者性质和特点最佳的结合地之一。近年来在中国科协和各地方科协的大力支持和推动下,高校科协组织建设得到了快速发展。2015年《中国科协、教育部关于加强高等学校科协工作的意见》中强调,高校科协主要负有推动学术交流与合作、开展科学技术普及活动、举荐和培养优秀科技人才、加强科学道德和学风建设宣讲教育、指导学生科技实践活动等五项工作任务。2017年8月,中国科协又发布了《高等学校科学技术协会组织通则(试行)》,进一步明确了高校科协的宗旨和职能任务等。

由表1不难看出,高校科协既具有一般群团组织的共性,又主要在工作对象、职能等方面有中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表。

中国共产主义青年团,是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一,也是中国共产党的助手和后备军。

中华全国妇女联合会是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。

科学技术协会,简称科协。是中国共产党领导下的人民团体,是代表科技工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

别于高校共青团、工会等组织的特性,尤其突出表现在学术性方面,比如高等学校的科技社团的联合组织一般都在高校科协,而这些它们普遍都具有较高的学术专业水平,以开展各级学术活动和科学普及活动为主要任务,拥有本专业领域的学术权威性。因此,学术性是高校科协区别于高校共青团等群团组织的根本特征;而民主性和群众性是高校科协组织及其活动方式的基本属性,也是其区别于高校其它行政管理部门如科技处等以项目指标等为工作对象的量化考核的行政组织的根本特征。

四 高校科协建设发展的意见建议

(一)高校科协发展的瓶颈和存在的问题

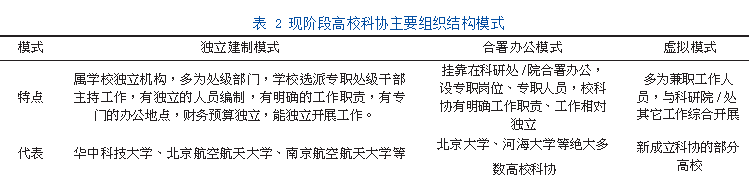

目前,高等学校已建立的高校科协组织建设模式主要有以下三类:一是独立建制模式,为处级部门、配备专职人员编制,经费拨款,独立开展工作。其特点是:校科协属学校独立机构或相对独立机构,学校选派了专职处级干部主持工作,有独立的人员编制,有明确的工作职责,有专门的办公地点,财务预算相对独立。华中科技大学科协、南京航空航天大学科协等就属这种模式。二是合署办公模式,通常是挂靠在科研院或科技处,设有专职岗位、行政拨款,工作相对独立。其特点是:校科协与校科研院或科技处合署办公,学校安排专职人员从事科协工作,校科协有明确工作职责、专门活动场所等。三是虚拟模式。其特点是:校科协组织没有专职工作人员,只设兼职工作人员,挂靠在科研院或科技处,一般没有专职人员和专门经费。目前,在全国一千多所已经成立科协的高等院校中,独立建制的高校科协不到1%,近90%的高校科协采用了合署办公模式,但其中有专职工作人员的不足50%,大部分高校科协只有兼职人员[12]。

高效地完成上级科协的工作任务。但由于高校科协的发展状况迥异,目前高校科协的建设发展还及其不平衡,致使高校科协工作整体水平较弱,陷入了瓶颈期。高校科协存在发展不平衡,数量不足,质量不高的问题。主要存在的发展瓶颈包括以下几方面。

1.机构设置、人员编制、经费等基本工作条件不足。

2.在运行管理上不规范,存在松散型、滞后性的状态。

3.从事高校科协工作的专兼职人员专业化程度低、职业通道窄。

4.对高校科协的职能任务理解不到位,缺少工作实践的平台和抓手。

5.教师的参与度和认可度不高等。

(二)意见建议

高校科协的学术性和社会性是高校科协区别于其他高校群团组织的典型特征,在高等学校的建设发展过程中发挥着不可替代的作用。高校科协是学术性群众团体,在职能定位和作用发挥上要贯彻“错位选择”原则,与高校的共青团、工会等群团组织有相对清晰的职能边界,与科技处、学生处等行政职能部门要有不同的工作重点和工作方式,在高校中形成优势互补、分工合作的职能格局。

1.高校科协要注重立足所在高校的特色,紧紧围绕高校的人才培养中心任务开展工作,深入挖掘工作内涵,主动搭建工作平台,有为才能有位。

2.推进高校科协之间的交流与合作,定期开展不同区域间高校科协工作的交流,坚持学术研讨和调研活动,相互学习,共同促进提高。

3.加强高校科协与各级科协组织的联系,组织开展基层高校科协工作调查研究,建设高校科技工作者之家。主管部门也可通过互派工作人员挂职等方式直接到高校指导调研科协工作,推动高校领导对科协工作的支持力度和进程。

4.重视高校青年科技人才,为青年科技人才的成长提供资源和平台,大力倡导院士专家指导高校青年科技人才科研工作,鼓励青年科技人才勇挑重担,支持他们上大舞台,干大事业。

5.加强工作队伍建设,重视高校科协专兼职人员队伍的培养与培训,给予他们职业上升通道。

6.制定奖励政策,大力支持优秀高校科协发挥示范引领作用,逐步建立一支高校科协的专家工作队伍。

中国科协在十三五发展规划中明确提出了五大发展理念——推动创新是科协的基本使命,强化服务是科协的根本宗旨,拓展提升是科协的工作要求,开放协同是科协的工作方式,普惠共享是科协的工作目的。作为中国科协基层组织的高校科协更加要积极践行这一理念,明确自己的联系对象、职能作用、优势特长,结合高校自身的特色在学术交流;科学技术普及;举荐优秀科技人才;助力创新驱动,服务大众创业、万众创新;参与高校智库建设;推进科学道德和学风建设,培育科学文化;承担好挂靠学会办事机构的管理协调职能;建设科技工作者之家八个方面更好的发挥作用[13]。

参考文献

[1]刘仲恕.福建省高校科协作用功能发挥研究[J].教育现代化,2018,5(22):102-103.

[2]高飞,等.高校科协对提高青少年科学素质作用的研究[J].教育现代化,2018,5(53):308-309.

[3]杨桂华.大学理念与大学发展战略[J].中国高教研究,2008,12(12):12-15.

[4]芦文慧,袁广林.大学理念的形成与发展[J].沈阳教育学院学报,2005,7(2):54-57.

[5]王春法.中国科协发展的回顾与思考[J].科技导报,2016,34(10):4-5.

[6]中国科协《.中国科学技术协会第九次全国代表大会章程》[Z],2016.

[7]李森.正确认识中国科协的功能定位[J].科协论坛,2014(3):40.

[8]中国科协.《中国科协事业发展“十一五”期间统计数据简册》[M].北京:科技普及出版社,2011.

[9]中国科协通报.王春法同志在全国高校科协建设论坛上的讲话,2016,10(24):7.

[10]中共中央文献研究室.十二大以来重要文献选编(上册)[M].北京:中央文献出版社,2011.45-46.

[11]胡献忠.政党主导下的共青团与工会、妇联关系研究[J].中国青年研究,2016,(3):8-10.

[12]彭涛,何国祥.高校科协基层组织建设制约问题研究[J].中国科技论坛,2010(9):117-120.

[13]中国科协.《高等学校科学技术协会组织通则(试行)》,2017.8.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30875.html