SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要 随着教育综合改革的深化,尤其考试招生制度改革政策提出分类招生、多元录取、综合评价的新招考模式倒逼学校教育教学发生变革。文章运用文献计量可视化研究方法, 对2010 至2017 年以来我国选课走班研究现状进行分析。在政策变革驱动下,我国高中学校丞须构建选课走班教学新形态。走班化 教学的实践经验,应进一步增强理论性研究,增强研究方法的科学性,加强研究内容的深度。

关键词 选课走班;高考改革;研究现状;可视化分析

作 者 肖巧玲,福建省教育科学研究所副研究员 (福州 350003)

叶舒婷,福建师范大学生命科学学院 (福州 350117)

选课走班模式即走班化授课模式,指学生根据自身的学习特点和需求选择不同的教学班进行学习的模式。[1]选课走班教学模式是对传统教学组织方式进行的一种创新改革。2010 年教育部颁布 《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020年)》(以下简称 《纲要》) 明确指出,“要深化教育体制改革, 创新人才培养模式。遵循人才成长规律,注重因材施教,树立全面发展观念,推进走班制等教学管理制度改革。”[2]2014 年, 《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》指出,2017年全面推进考试招生制度改革,形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。[3]本轮考试招生制度改革推进考试评价的育人导向,倒逼学校教 育教学的变革,建设多样化课程、实施选课走班教 学成为在教育改革形势下学校教学组织方式的必然 形式。但选课走班教学模式与传统班级授课模式差 异巨大,由于缺乏实践经验,给我国绝大多数中小学校管理者带来巨大压力。事实上, 从20 世纪90年代起,尤其在 《纲要》提出推进走班制教学管理制度改革以来,我国部分中小学自发在选课走班教 学上开展了一定的实践探索,在单科走班、多科走班以及分层走班教学方面积累了宝贵的经验。[4]因此,面临改革新形势的学校和教育主管部门应尽快 适应新形势, 深入挖掘选课走班教学的实践经验,从借鉴经验、转化成果到创新教学组织形式, 走出一条多样化办学之路。

为了解 《纲要》提出以来我国选课走班教学模式的探索经验,本研究运用科学计量可视化研究方法,对2010至2017年相关文献进行分析。

一、数据来源与研究方法

(一) 数据来源

本文以中国知网 CNKI为文献来源,利用中国知网的高级检索功能,分别以 “选课走班” “走班制” 为主题进行文献检索, 发表时间跨度为2010年1月1日至2017年12月30日。经过严格筛选,去除会议纪要、通讯稿件、报道、访谈及相关性较弱的文献,最终筛选出550篇文献,以这些文献作为本研究数据源。

(二) 研究方法

本研究采用科学计量可视化分析,将统计分析结果以图表形式直观地呈现出来。利用文献计量分析软件 SATI3.2 与社会网络分析软件 Ucinet6.0两种研究工具, 从该领域的文献产出分布、关键词、作者合作群以及刊源分布四个方面, 对 《纲要》提出以来选课走班领域的研究现状进行数据分析,反映该领域的文献分布、研究热点及作者产出与合作等研究现状。

二、研究现状分析

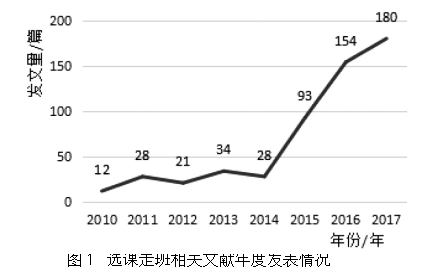

(一) 文献产出与分布如图1所示,2010 至2017 年期间, 选课走班相关文献年度发表量总体呈上升趋势。

相关文献研究发表情况可分为两个阶段。第一阶段为2010 至2014 年。2010 年教育部发布 《纲要》,指示要推进走班制等教学管理制度改革, 社会开始关注选课走班研究,该阶段文献发表数量较为平稳,增长缓慢, 平均年发文量为24.6 篇。第二阶段为2015至2017年。该阶段科研文献发表数量迅速增多,2017 年达到最高, 有180 篇, 平均年发文量为 142.33 篇。2014 年 12 月, 教育部《关于普通高中学业水平考试的 实施意见》 指出 “学生可根据自身需求在物理、化学、生物、历史、思想政治、地理等科目中自主选择三门科目进行学业水平考试”[5]。据此, 上海市和浙江省成为选课走班实验试点,选课走班的研究热度迅速上升, 相关文献研究迅速增多。

(二) 关键词词频与共现分析

1.关键词词频与共现图谱

关键词是一些能够体现文献中心的归纳性焦点 词汇。关键词共现指相同的两个或多个关键词在类 别相似的文献中同时出现。通过统计文献的两两主 题词在同一篇文献出现的频率,可以形成一个由这 些主题词相互关联的共词网络,反映相应主题内容 的亲疏关系, 主题词出现次数越多, 则关系越密切。[6]本文通过社会网络分析软件 Ucinet6.0 以及 Netdraw 软件, 形成选课走班关键词网络共现图谱,再利用文献计量分析软件 SATI3.2 提取选课走班550篇相关期刊文献的关键词,共计1700 个,频次最高为103次。文献中关于某一方面的研究越多,相关关键词出现的频次越高。选取高频关键词 进行分析可以减少低频词对统计过程的干扰并简化统计过程。[7]因此, 本研究选取词频为7 及以上的高频关键词, 使分析结果更具有代表性。 (如表1)。由表1可以看出,关键词词频在7及以上的有67个,占总数的3.94%,合计频次1074 次, 占总频次的32.28%,能够概括性地反映选课走班领域的研究热点。对选课走班领域关键词共现网络图谱以及高频关键词词频进行分析,可以初步发现选课走班研究主要有四个方面。

一是选课走班制度的实施研究。包括教学组织形式、选课走班、分层走班以及自主选课等关键词。在对选课走班的研究上,主要关注实施形式以及自主选课。在实施形式方面,分层走班集中在必 修课程,分类走班集中在选修课程,分项走班集中在体艺科目上。[8]二是教学与班级管理研究。包括学校管理、教学管理、学生管理以及教学策略等关 键词。选课走班模式下如何对学生进行管理是一大 难题,如何进行教学管理已成为该领域的研究热点。三是多元评价机制研究。包括选考、学业水 平、终结性评价、综合评价以及考试招生制度等关 键词。多元评价机制以 “两依据, 一参考” 为基础,是指以高考成绩以及学业水平考试成绩为依据,以综合素质评价为参考的高考录取方式。四是 教育理念研究。包括个性化教育、立德树人、教育 目标、最近发展区以及因材施教等关键词。在新一 代课程标准的指导下,教学方向开始偏向于个性化 教育,尊重个体差异,因材施教。通过关键词共现 图谱及高频关键词词频可以看出不同关键词之间相 互关联,但是关键词共现图谱网络联结较为复杂, 为了更好地研究高频关键词之间的联结程度, 可以通过进行关键词聚类分析来进一步体现。

2.高频关键词聚类分析

聚类分析是利用统计学的方法,以共词出现的频率为基础进行分析,把错综复杂的共词网状联结关系简化成数量较少的若干类群体之间的联结关系,并通过树状图及柱状图等直观地表示出来的过程。[9]聚类分析可以分别将相似度高的关键词聚合为一类,而关系密切的类团会聚合到一个个小的分类单元,关系疏远的则会聚合到大的分类单元, 最终形成一个由小到大、有层次的分类系统。[10]通过利用文献计量分析软件 SATI3.2 提取出关键词相似矩阵, 选取频次为7 及以上的共67 个高频关键词的相似矩阵, 再通过社会网络分析软件 Uci-

net6.0形成选课走班高频关键词聚类柱形图,可以看出选课走班高频关键词可分为5类。

一是普通高中走班制教学研究。包括走班制教学、高中以及普通高中等关键词,可见高中是选课走班研究的主要阵地,这与我国高校考试招生制度改革倒逼高中教学形态的变化密不可分。利用中国知网再分别以 “选课走班” “走班制” 为主题, 并且全文含 “高中” 一词进行文献检索,经过筛选得到430篇选课走班相关文献,占本文检索文献总数的78.18%。可见, 在 《纲要》与 《关于普通高中学业水平考试的实施意见》的指导下,社会对普通高中选课走班的研究高度关注。

二是选课走班下学生管理及对策研究。包括班级管理工作、高考、走班以及学校管理等关键词。选课走班模式下班级学生流动大,如何进行教学管 理已成为该领域的研究热点。选课走班下学生管理 主要有选课指导管理、班级管理、分层管理、教学管理和德育管理等几个方面。[11]通过进一步查找文献,发现多数学校采取导师制、学长制以及学分制 等类似的措施进行教学管理,如杭州第六中学就采 用成长导师制、任课导师负责制以及学分制等方法保证学校的教学秩序和教学质量。[12]

三是选课走班教学实践经验研究。包括初中英语、走班教学、实践以及高中数学等关键词。选课 走班模式发展以来, 许多学校进行了学科教学尝试,积累了一些经验,多以数学与英语分层走班教 学为例进行探索。如邱瑶以青岛十五中的数学分层 走班教学为例, 分析了学科分层走班教学的利弊, 认为学科分层走班教学能够促进大部分学生的学习,但也带来一些弊端,如低层级学生学习氛围较 弱、学生心态不平衡等, 只有在学校的生源、班额、师资以及教育环境等方面条件都具备的情况下,才能取得相对理想的教学效果。[13]孙倩就浙江大学附属中学的英语分层教学进行分析,认为学科 的分层设置要科学合理才能有利于学生的健康成长,分层教学的教学方案要依据教学大纲以及实际 情况来制定,同时学校要建立合理完善的评价机制及教学管理模式保证分层教学的进行。[14]通过选课走班实践经验的积累,可以为全国范围内选课走班模式的实施提供借鉴。

四是选课走班教学策略及考试评价机制的探索研究。包括美国高中、新课改、育人目标、考试招生制度以及自主选课等关键词。我国选课走班模式还处于探索阶段,有学者通过研究美国课程模式探索适合中国的选课走班制度,如金华定在 《美国高中选修课与走班制概况与启示》中指出,要加强对课改重要性的认识,建立和完善学校的选修课课程以及选课走班管理制度以及选修课教师培养管理制度,并鼓励实施多种毕业文凭等。[15]荣维东在 《美国教育制度的精髓与中国课程实施制度变革———兼论美国中学的 “选课制” “学分制” “走班制”》中指出,中国教育的顶层宏观设计应借鉴各国优秀教育经验,要有推倒重建的大格局、大魄力, 大刀阔斧地进行教育改革等。[16]选课走班的基础是课程选择,开展职业生涯规划指导,便于学生认清自身条件自主选课, 课程选择与新高考考试评价密不可分。在立德树人的育人目标下,新高考采用多元评价机制,选考和学考并重,综合评价学生的各方面素质。但是近三年的学业水平考试研究主题较广泛,部分主题还有待深入研究。[17]

五是选课走班下分层教学的探索研究。包括分 层走班、班级管理、新高考、分层走班制以及分层 教学等关键词。分层走班教学是选课走班模式的一 种重要手段,学生可以根据自己的学科学习能力以 及学习兴趣,自主选择到不同层次的班级上课。分 层走班教学可以在一定程度上解决学生发展差异问 题,但是在实施过程中面临新的问题,如学科的分 层依据是什么? 学生评价缺乏科学、有效的依据, 使得教学管理难度变大。有学者认为,要合理地进 行学科分层,教师要分层交叉教学,并指导学生选 课;改革学生管理方法,优化教学资源配置,实行多元评价机制。[18]

(三) 核心作者与网络图谱

1.核心作者产出情况

根据普赖斯定律,某一领域的作者发表的论文数量至少为 m=0.749 槡N max才能成为核心作者,其中 Nmax 为该领域最高产的作者论文数。据统计,选课走班领域发表论文数量最高者为郭学军,共6篇,代入公式得出 m=1.835, 说明选课走班领域从2010年开始, 至少要发表2 篇及以上论文的作者为核心作者。统计分析得出498位作者仅有 41 位为核心作者, 共 118 篇文献, 仅占总数的21.45%,远不足总数的1/2, 表明核心作者数量稀少,尚未形成核心作者群。通过对核心作者科研文献主题进行分析可知,郭学军、李希贵和罗凯主要关注新高考下课程体系的构建研究;马劭麟和申屠永庆关注教学方面的探索;王润和任桂斐关注选课走班体制机制的研究,王润侧重研究选课走班面临的挑战与超越, 任桂斐侧重研究学生的自主管理;董莉和任学宝关注选课走班探索的经验与反思,但董莉更多地关注教育理念下的个性化选择。

2.作者合作网络图谱

一个领域研究的迅速发展离不开一群作者共同致力于该领域研究, 并且不断地有科研作品生成。作者间的相互合作有利于资源、经验的共享, 促进该领域的发展。[19]通过对作者群的作者合作分析,可以进一步了解选课走班领域的发展现状。将某一 领域的科研文献作者当作一个网络节点,不同作者 共同发表一篇文章视为一次科学研究合作, 合作次数越多,所形成节点间的网络连接也就越多, 就可以形成整体的作者合作网络。本文利用社会网络分析软件 Ucinet6.0生成相关作者合作矩阵, 再利用 Netdraw 软件形成作者合作网络图谱。

结果显示,选课走班领域作者合作网络图谱的联系稀疏,该领域作者科研合作不紧密,研究合作 规模为2-4 人, 多为独立研究。作者合作聚集系数C (G) 的大小可以反映该领域作者合作的紧密程度,系数的范围在 0-1 之间, 系数越接近 1, 作者合作的密度越大。利用社会网络分析软件Ucinet6.0 计 算 可 以 得 出 聚 集 系 数 C (G) = 0.0014,数值远小于1, 说明该领域的作者合作群还未形成一个紧密交流的网络。其中最大的研究团 体是以郭学军为中心的四人团体,其中郭学军、于 振丽关注选课走班背景下年级管理的机制与策略研 究,郭学军、李希贵和秦建云关注学校课程体系的 构建研究。其他作者的合作较为零散,文献量数目 少,合作主题不够明显,有待相关主题研究者进一 步合作交流。

(四) 期刊来源与分布

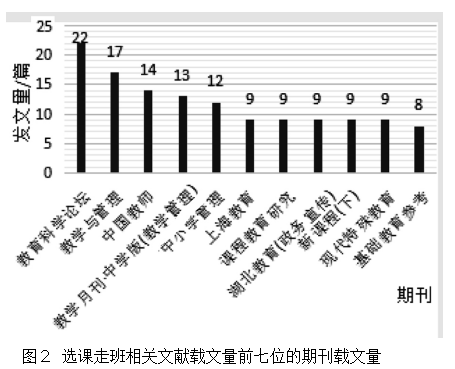

布拉福德定律按照载文量将某领域期刊分为三个区:核心区、相关区以及外围区 (离散区)。每个区的论文数量相近, 约为总数的1/3, 那么三个区的期刊数量比例将呈现1∶a∶a2 (a>1) 的关系。[20]本研究将所筛选的550 篇文献分为数量大致相同的三个区, 三个区的期刊数量比例为71∶85∶337,不符合布拉福德定律三个区的期刊数量比例1∶a∶a2 (a>1), 尚未出现核心期刊。并且 550篇文献发表在近209 种期刊上, 其中124 种期刊只发表了一篇文献,平均期刊载文量仅2.63篇。

选课走班领域期刊载文量排名位居前7 的期刊共有11种, 并且均为 “教学管理类” 和 “教育研究类” 期刊。(如图2 所示) 这些期刊发文量总数为131篇,占文献总数的23.82%。其中载文量位居首位的是 《教育科学论坛》,为22篇;载文量位居第2的是 《教学与管理》,为17篇;载文量位居第3的是 《中国教师》, 为14 篇; 载文量位居第4的是 《教学月刊·中学版 (教学管理)》, 为13 篇;载文量位居第5的是 《中小学管理》,为12 篇; 载文量位居第6 的是 《上海教育》 《课程教育研究》《湖北教育 (政务宣传)》《新课程 (下)》以及 《现代特殊教育》, 为9 篇, 载文量位居第7 的是 《基础教育参考》, 为8 篇。由此可见, 选课走班领域各期刊载文量较为零散, 刊源尚无明显突出期刊, 还未形成核心期刊区。

三、结果讨论与主要结论

(一) 选课走班领域关注度不断提高, 发文量持续上升

从筛选出的2010 年1 月1 日至2017 年12 月30日期间发表的550 篇论文来看, 随着考试招生制度改革的深化,对普通高中选课走班的实施研究不断增强, 发文量总体呈上升趋势, 尤其是2014年新一轮的高考改革方案提出以来论文发表量迅速激增,未来发展趋势良好。

(二) 相关主题有待进一步深入研究

从关键词词频、共现图谱以及高频关键词类聚柱状图来看,选课走班领域主要关注教学管理方面的研究,这与课程改革政策下教学管理系统最先受到冲击有密不可分的关系,但对直接经验的研究成果较多,而对人才培养模式、学生选课的指导、考核评价的方式以及具体学科教学的研究较少。

(三) 核心作者数量不足, 作者合作密度有待加强

从核心作者数量来看,641 位作者仅有41 位核心作者,核心作者数量少, 即高产作者人数少。作者合作聚集系数小,作者之间的合作网络连接不 够紧密,相对疏松,合作团体规模小且数量少, 多为独立研究。相关领域作者应提高论文产量, 为该领域的发展提供更多资源和经验借鉴。要加强作者 之间相互交流,形成一个紧密的合作网络, 以研究促发展,推动教育改革政策落地取得成效。

(四) 相关期刊对选课走班的关注度有待提高

从期刊来源来看, 平均期刊载文量仅为2.63篇,各期刊载文量呈离散状态, 核心期刊不明显, 尚未形成核心期刊区。外围区 (离散区) 相关期刊文献过于分散,绝大多数期刊只发表了1篇相关论 文。说明相关期刊对选课走班领域的关注度不高, 也可能说明来自实践经验的研究成果理论高度不足,研究方法欠缺,普适性不强,实践经验推广意 义有限。各期刊有待对选课走班领域给予更多的关 注,研究者应加强规范研究或实证研究,提炼来自 改革实践中的优秀理论成果。

参考文献:

[1]王树康 .选课走班:我们的实践与思考[J].浙江教育科学,2016(02):32-34.

[2]国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室 .国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)[A].2010-07-29

[3]国务院 .关于深化考试招生制度改革的实施意见(国发〔2014〕35号)[A].2014-9-3.

[4]纪德奎,朱聪 .高考改革背景下“走班制”诉求与问题反思[J].课程· 教材· 教法,2016(10)

[5]教育部 .关于普通高中学业水平考试的实施意见(教基二〔2014〕10号)[A].2014-12

[6][9]钟 伟 金,李 佳,杨 兴 菊 .共词分析法研究 (三)——— 共词聚类分析法的原理与特点 [J].情 报杂志,2008(07):118-120.

[7]钟伟金,李佳 .共词分析法研究(一)——— 共词分析的过程与方式[J].情报杂志,2008

[8]李娜 .选课走班:国内一些学校的经验及启示[J].山西教育(管理),2017(08)

[10]张勤,徐绪松 .共词分析法与可视化技术的结合:揭示国外知识管理研究结构[J].管理工程学报

[11]林海妃 .走班制背景下普通高中生管理问题研 究[D].上海:华东师范大学,2016:17-18.

[12]李绍才 .让学生找到属于自己奔跑的跑道——— 杭六中“选课走班”的实践探索[J].浙江教育科学

[13]邱瑶 .学科分层走班教学调查研究[J].教学与管理,2015(18):32-35.

[14]孙倩 .走班模式中的高中英语分层教学[J].教学与管理,2017(16):49-51.

[15]金 华定 .美国高中选修课与走班制概况与启 示[J].教学月刊· 中学版(教学管理),2014

[16]荣维东 .美国教育制度的精髓与中国课程实施制度变革——— 兼 论 美 国 中 学 的 “选 课 制 ”“学 分 制 ”“走 班制”[J].全球教育展望,2015 (03):68-76.

[17] 肖巧玲,廖灿欣 .普通高中学业水平考试研究现状的可视化分析 [J].中国考试,2017

[18] 冯文全,吕瑞香 .论分层走班制在课改中出现的问题及解决对策 [J].中国教育学刊,2017

[19] 邱均平,陈木佩 .我国计量学领域作者合作关系研究 [J].情报理论与实践,2012 (11)

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/3046.html