SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:运用CiteSpace可视化软件对改革开放40年CNKI收录的关键词含“通识教育”的文献进行分析,以知识图谱形式展现我国大学通识教育的研究热点和演进趋势等。通过相关评述得出以下几点结论:通识教育研究的热点主要集中于内涵研究、课程研究、教学与改革研究、高职院校通识教育研究、比较研究五大方面;近十年研究趋势上看,从地方高校、大学英语教学、慕课、思想政治理论课等角度对通识教育的研究较多;我国大学通识教育研究总体上缺乏从价值观视域探讨通识教育的研究。

关键词:高等教育;通识教育;CiteSpace;知识图谱

本文引用格式:王慕演等.改革开放40年我国大学通识教育研究述评——基于CNKI的文献计量可视化分析[J].教育现代化,2019,6(46):56-59.

我国先秦时代就萌发了通识教育的有关概念,可以从这一时期的六艺教育思想中找到源头,在西方可以追溯古希腊的博雅教育。通过审视通识教育的哲学基础,有“认识论”和“政治论”两种观念。基于“认识论”的主张追求知识的内在价值,而基于“政治论”的认为,社会对于高深知识的关注更多的是因为它能够对国家产生深远的影响。改革开放四十年来,我们大学通识教育的发展成效显著,以初步形成了具有中国特色的大学通识教育课程体系和实践模式。当前,我国正处于从高等教育大国向高等教育强国进行跨越的重要历史时期,站在新时代的起点上,有必要搞清楚我国通识教育研究的基本价值立场,实现我国通识教育研究的正本清源和与时俱进。基于此,本研究以中国知网数据库为研究对象,利用CiteSpace5.3.R8知识图谱对改革开放40年我国大学通识教育研究进行解析和评述。

一 研究设计

(一)数据采集

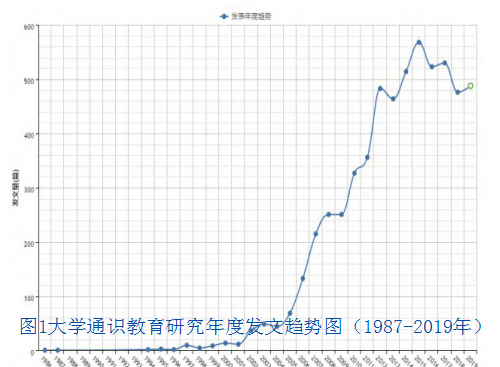

在中国知网(CNKI)的内容检索条件中设置“篇名检索”,检索“通识教育”共得到5245篇文献,时间跨度为1987年——2019年。为提高分析精度,剔除“国内会议”“国际会议”“报纸”类文献以及非高等教育范畴的通识教育研究,最终获得有效文献4219篇。根据年度发文数据绘制成图1。1987年我国已有对大学通识教育的研究文献——《香港中文大学的通识教育及启示》,该文介绍了香港中文大学的通识教育课程体系[1]。2001-2019年大学通识教育研究相关论文数量总体呈阶段性上升趋势,尤其是近十年来论文数量总体呈指数增长,2015年的研究文献高达652篇。这进一步说明改革开放以来,大学通识教育研究正成为学术界研究的热点领域。

(二)数据提取与转换

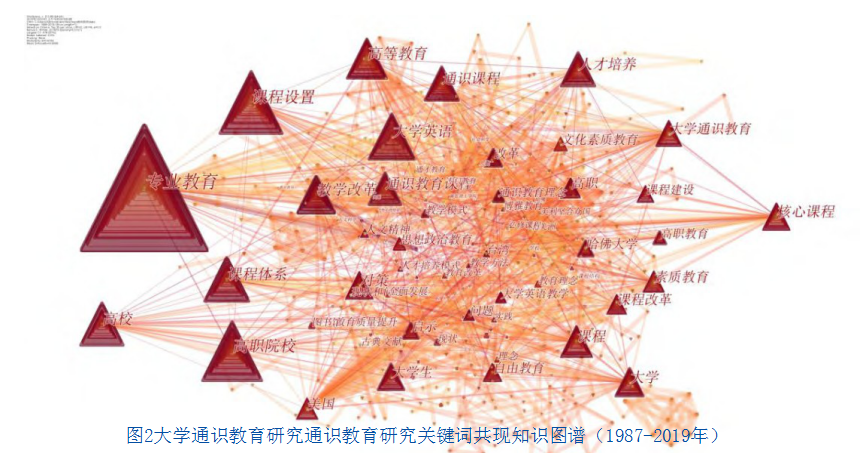

将数据导出为Refwork格式,使用CiteSpace5.3.R8软件处理得到可供识别和计算的特定格式。关键词知识图谱擅长呈现出相关研究领域文献中心性较高的关键词,中心性的强弱从计量分析上说就是体现它所控制关键词之间的信息量,换句话说中心性高的关键词可以代表特定学科或领域的研究热点。经过数次调试,设置科学的时区分割和阈限值之后,最终选择TopN为30,生成1983-2019年通识教育研究关键词共现知识图谱(见图2)。网络结构和聚类的清晰度可以通过模块值Q值和平均轮廓值S值来反映。Q值在区间[0,1]内,如果Q>0.3则代表知识图谱划分出来的网络结构是十分显著的;S>0.5则代表聚类分析的结果是合理的,如果S值>0.7时,那么聚类分析的结果高度有效。通识教育研究关键词共现知识图谱的Q=0.6154>0.3,S=0.8008>0.7,证明图谱质量较高。

二 大学通识教育研究热点

大学通识教育研究通识教育研究关键词共现知识图谱可以直观反映,围绕通识教育的话题产生很多分支。为了更加直观和精简地展现研究热点,有必要把语义相近或视角相似的高频关键词聚类。通过大学通识教育研究通识教育研究关键词共现知识图谱的梳理,发现通识教育研究的热点主要集中于内涵研究、课程研究、教学与改革研究、高职院校通识教育研究、比较研究五大方面。

通识教育内涵研究。学者以博雅教育、自由教育、人文精神、思想政治教育为主题,从不同角度对通识教育的内涵问题分别展开论述。代表学者和观点:章开沅(1995)辨析了通识教育和人文精神的相互关系[2]。冯增俊(1999)从通识教育的角度,探讨了大学的教育精神[3]。龚放(1997)详细论述了现代大学通识教育的起源、使命和表现形式。李曼丽,汪永铨(1999)就“通识教育”的有关概念和核心议题进行论述[4]。甘阳(2006)就大学通识教育中何如避免走向形式教育以及如何学习西方、怎么样发展通识教育发表了深刻的见解。[5]陈向明(2006)以北大元培计划为例,探讨了大学通识教育和专业教育的联系[6]。

通识教育的课程研究。学者从课程设置、课程体系、思想政治教育等方面,对通识教育的课程进行研究。代表学者和观点:李曼丽(1998)从21世纪科技进步和社会发展角度出发,对于通识教育与专业教育在课程体系的设置和改革上如何科学结合起来,提出了自己的观点[7]。熊贤君,金保华(2000)对通识教育的课程实施提出了三个主要原则,并就如何将通识教育落实到高校人才培养中进行了途径探索[8]。张凤娟(2003)以美国大学通识教育为研究对象,论述了通识教育的核心概念、课程演变和发展历程。黄坤锦(2006)从大学通识教育的基本理念和课程规划出发,析论通识“教育”、通识“课程”、通识“科目”、通识“教学”、通识“评量”之间的逻辑序列及其内涵与相关[9]。张慧洁(2006)对通识核心课程设置中多元文化问题进行了理性地分析。戚田莉(2010)以通识教育的视角,研究了大学英语课程的设置和实施路径[10]。石书臣(2012)把高校思政理论课怎样与通识教育相结合发表了自己的观点,并对二者关系进行剖析[11]。

通识教育的教学与改革研究。通识教育的内涵和课程研究之外,也交叉着教育教学和改革创新的问题研究,学者从教学改革、教学方法、教学模式、大学英语教学等方面进行探讨。代表学者和观点:刘花元(1997)认为加强通识教育是适应社会经济发展的必由之路,在内容上要深刻把握“博、精、高、准、通”五大基本原则[12]。李曼丽,杨莉,孙海涛(2001)以北大、清华、人大、北师大四所院校为例,以点带面,对我国大学通识教育的整体发展态势进行分析[13]。王哲,李军军(2010)认为外语通识教育的改革探索,有助于促进教学模式改革到教学内容建设的根本性变革[14]。张亮(2014)对我国通识教育改革的现状、困境和路径进行理论探析[15]。

高职院校的通识教育研究。在“内涵式发展”“应用性人才培养”“双创”等政策推动下,通识教育已不再是研究型大学的专属。近十年来关于高职院校通识教育的研究越来越多,成为通识教育研究领域的热点议题。陈智(2009)探讨了高职院校的通识教育与专业教育怎样结合的问题[16]。王晶(2013)对我国高职院校通识教育模式进行研究[17]。斯科特·弗拉纳根,卓泽林(2016)探讨了通识教育和职业教育间的张力问题[18]。

通识教育的比较研究。万秀兰(1995)初探了西方高校通识教育的七种模式[19]。王定华(1997)较早以哈佛大学为例,研究了通识教育在美国大学中的发展历程[20]。杨颉(2003)以日本大学通识教育为研究对象,基于历史历程和实践模式两个视角,研究了大学通识教育的课程体系[21]。刘少雪(2004)选取了2003年在美国新闻周刊中排名前50位的10所公私立大学为对象,对各学校所实施的通识教育做一个比较详细的分析研究[22]。徐辉、季诚钧(2004)对中国大陆、香港、台湾地区高校通识教育的体系架构、课程设置、培养目标等进行比较分析[23]。黄福涛(2018)对美国大学自由教育和通识教育的产生、演进、特征以及发展趋势进行论述[24]。

三 大学通识教育研究演进识别

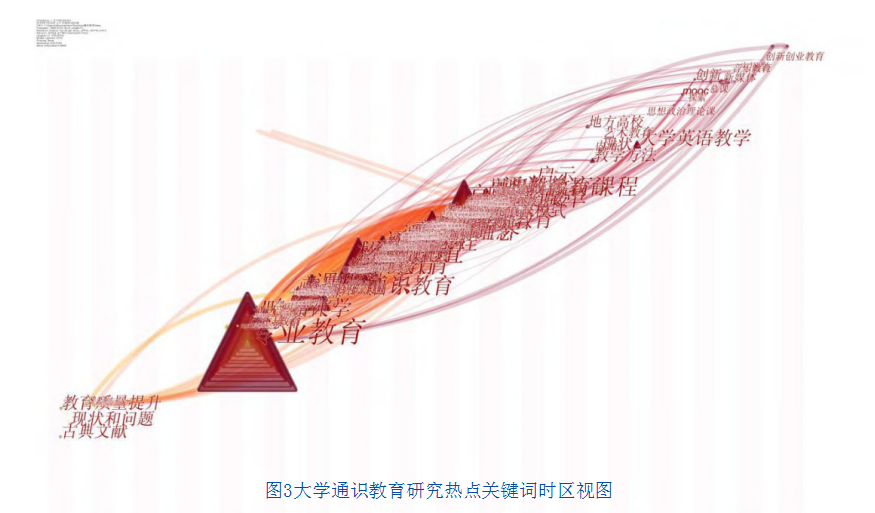

关键词是论文研究主题的核心表征,对它进行研究可以一定程度上展现研究主题变化,揭示特定学科和领域中研究议题和知识内容的内在联系。因此,通过关键词共现分析可以鉴别大学通识教育研究的主要研究方向和热点迁移与演进。将数据导入CiteSpace5.3.R8,生成大学通识教育研究热点关键词时区视图(见图3)。

首先,研究主题由宏观到微观,逐渐细化和深化。对于通识教育的研究在2010年或更早之前就已基本成熟,呈现一定的稳定性。近十年来一部分新的研究主题涌现,但总体上是对先前通识教育研究成果的进一步深化,并且结合时代主体和研究热点,有规律的衍生出一系列新的议题,例如“创新创业教育”“慕课”“思想政治理论课”“地方高校”“大学英语教学”等。

地方高校与通识教育。我国地方高校规模庞大,在高校总体数量中占比超过95%。自四次全国高校学科评估以来,一批地方高校因其特色学科的卓越表现脱颖而出,成为拥有A+学科的高水平大学。仔细分析过去一段时期的发展可知,这些地方高水平大学在人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新和国际交流合作等发挥了巨大贡献。因此,近十年来“地方高校”也成为通识教育研究的热点话题。

大学英语教学与通识教育。2003年,教育部正式启动“高等学校教学质量和教学改革工程”,其中对大学英语教学改革做出了关键说明,全国相继有200多所高校参与了教改试点。受此影响,大学英语教学成为通识教育的热点研究话题,学者就大学英语教学中通识教和专业教育的关系展开研究。

慕课与通识教育。近年来,中国特色慕课建设与应用,为破解校际教学质量差距大、区域之间发展不平衡等问题提供有效方案,推进了教育公平,促进了教育质量提升,已经成为新时代加速高等教育教学改革的重要引擎。有学者从“慕课”背景出发探讨了地方高校通识教育选修课程改革问题,提倡建立起数字化时代的通识教育模式。

思想政治理论课与通识教育。高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。近些年来,一批学者从思想政治教育的教育对通识教育的话题展开研究。他们以马克思主义理论为指导,从通识教育的视角,以大学生全面发展为主线,论述了通识教育对思想政治教育发展的推进作用。有的采用比较研究的方法,探究了美国大学通识教育模式对我国高校思想政治理论课与通识教育的启示。

四 研究结论与展望

从已有的国内外研究成果来看,学界在对通识教育整体性研究方面已较为成熟,在通识教育的内涵体系、课程设置、教学改革、比较研究等方面有较为丰富的研究成果,对本研究主题进行更为科学的研究奠定了良好的学术基础。主要成果体现在三个方面:第一,研究范围的广泛性。既体现了由浅入深、由理论基础到实践路径的分析过程,又剖析了各个历史条件下,国内外通识教育发展所面临的实践问题和发展趋势;第二,研究内容的丰富性。纵向上,既涉及通识教育的概念变迁和历史逻辑,横向还涉及教育事业发展存在的问题和解决方案等诸多方面的研究;第三,研究方法的综合性和交叉性。国内一批学者运用多学科视角,同时学习、吸收国外相关基础理论,多角度重点考察了通识教育,为我国通识教育的研究做出了一定贡献。

从文献梳理中还可以看出,国内对通识教育的研究主要的问题表现在:整体性研究不够。已有的研究关于教育学学科自身理论和实践发展的研究较多,呈现出就教育论教育的特点;关于通识教育与课程和教学研究也比较多,但是基于价值观立场的通识教育研究明显不够,尤其是阐述通识教育、高等教育、国家三者之间内在联系的整体性研究几乎处于空白;纵向研究不足。已有的研究更多地关注具体实践层面和当下的问题研究较多,实证型、案例式的分析研究比较充足,但是缺乏从历史、政治站位、跨学科和新时代的纵向维度的推进性研究,显示出总体性视域下的研究不足,无法充分凸显通识教育在各个领域的关键作用和巨大影响。

审视改革开放40年我国大学通识教育研究,普遍的价值立场还是“认识论”,认为通识教育是一种去意识形态化的价值中立的教育形式。从“政治论”的角度,特别是从价值观视域阐释通识教育和高等教育发展的相关研究成果较少。因此,亟需加强从“政治论”角度对中国特色大学通识教育的制度逻辑与运行机制展开研究。

参考文献

[1]陈卫平,刘梅龄.香港中文大学的通识教育及启示[J].高等教育研究,1987(02):74-78.

[2]章开沅.通识教育与人文精神[J].高等教育研究,1995(02):1-3.[3]通识教育与大学教育精神[J].江苏高教,1999(06):51-54.

[4]关于“通识教育”概念内涵的讨论[J].清华大学教育研究,1999(01):99-104.

[5]大学通识教育的两个中心环节[J].读书,2006(04):3-12.

[6]从北大元培计划看通识教育与专业教育的关系[J].北京大学教育评论,2006(03):71-85+190.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10848.html