SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:材料力学是工程类专业必修的力学基础课,兼有基础理论和应用技术双重性质,旨在培养学生从工程中提炼抽象化理想力学模型、用科学的力学思维与方法解决实际工程问题的能力。针对“材料力学教学应注重工程教育培养”的教学目标,需要教师精心设计教学环节、例题和作业,在教学中加强对学生力学建模能力的训练,引导学生把知识转化为能力。本阐述了在材料力学课程教学中注重工程实践教育、培养学生从工程中提炼力学模型的引导式教学方法,提出了材料力学课程的改革建议。

关键词:材料力学;工程实践;力学模型;引导式教学

本文引用格式:盛鹰,等.材料力学课程加强学生力学建模能力培养的教改初探[J].教育现代化,2019,6(70):79-82.

材料力学是高校大部分工科专业的基础核心课,对后续专业课程的深入学习具有重要的铺垫作用。该课程主要研究工程结构和构件的强度、刚度、稳定性等问题,通过引入相关前提假设,对实际工程结构作必要简化,关注主要问题,忽略次要问题,推导出了大量能用于指导工程实践的定理、公式、结论。它兼有基础理论和应用技术双重性质,旨在培养学生从工程中提炼抽象化理想力学模型、用科学的力学思维与方法解决实际工程问题的能力。因此,教师讲授材料力学课程,不仅要帮助学生建立科学的力学逻辑思维,而且要培养学生的工程意识、动手能力,提高其运用所学知识解决工程实践问题的能力。

然而,传统的基础力学课程教学重理论轻实践,不注重将理论知识回归工程实践,使大部分学生仅仅能运用所学知识分析和求解简化后的力学模型,但面临机械、土木、材料等工程实际问题时却显得束手无策,缺乏建立科学的简化力学模型、合理估计模型参数、检验模型可靠性与适用性的综合能力。本文根据材料力学教学的实际情况,通过实际教学案例阐述了在材料力学课程教学中注重工程实践教育、培养学生从工程中提炼力学模型的引导式教学方法,提出了顺应“新工科”发展趋势的材料力学课程的改革建议。

一

材料力学教学中加强力学建模训练的基本模式

材料力学课程的教学应培养学生“从工程实践中提炼科学问题,运用科学手段解决实际工程问题”的能力。然而,目前还没有融入大量工程实例、训练力学建模能力的基础力学教材。因此,在传统的材料力学课程教学的例题讲解中,教师往往跳过对例题背后的工程模型的介绍,直接列举经简化的力学模型的例题,然后提示学生如何运用所学的定理、公式完成对例题的分析和求解。这种教学方法忽略了介绍例题来源的工程背景,使学生缺乏了从工程中提炼力学模型的思维训练环节。

在材料力学课程教学中,除了需要加强对学生进行力学建模思维训练,还需要注重提高学生的实验能力和对力学模型的检验、评价、修正能力。这里的“实验”包括动手操作实验和数值模拟实验。力学模型一般是通过合理简化得到的,与真实的工程实际结构会存在差异。通过实验环节的动手训练,学生能通过实验结果判断、分析所建立的力学模型的合理程度,并对不合理的地方进行修正。学生通过“工程结构(工程模型)→力学模型→理论分析→实验验证→理论解释→力学模型修正”的完整过程的训练,能更好地提高自己研究问题和解决问题的能力。

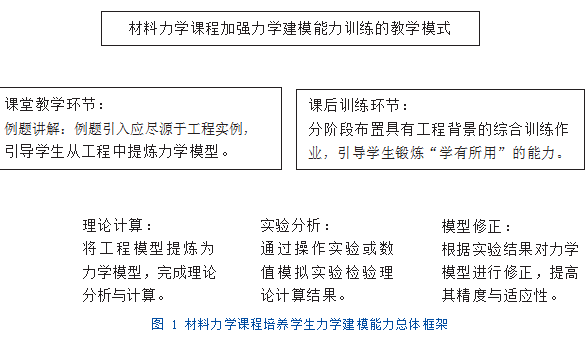

因此,为了更好地体现“以学生为中心”的教学宗旨,构建了在材料力学课程教学中培养学生力学建模能力的总体框架,如图1所示。主要包括课堂教学和课后训练两个环节:课堂教学环节中注重例题引入来源于工程实例,培养学生分析工程问题的本质、提出简化力学模型、运用理论公式计算结果的能力;课后训练环节采用综合大作业的方式进行,锻炼学生提出力学模型、完成初步理论计算、运用实验手段(实际操作实验或数值模拟实验)检验理论计算结果、根据实验结果修正力学模型等综合分析能力。

二 材料力学教学中加强力学建模训练的实践举例

(一)课堂教学环节

下面举例说明在材料力学课程中如何选取具有工程背景的例题,如何引导学生将工程问题简化为力学模型。

在“轴向拉伸与压缩”一章讲解“绘制轴力图”例题时,首先给学生介绍例题的工程背景:如图2(a)所示为带瞭望台的塔体,分析塔体各横截面的轴力并绘制轴力图。然后引导学生对该结构作受力分析:塔体所受的外力包括塔体自身的重力(按均布荷载考虑)和瞭望台的重力(按集中荷载考虑),塔体各横截面的内力为轴力(受压),因此塔体可简化为如图2(b)所示的杆件。其中,塔体的材料密度为ρ,横截面面积为A,塔体总高度为H,瞭望台总重为P,瞭望台到塔顶的距离为h。接下来学生就能顺利运用截面法分析塔体各截面的内力了。

在“弯曲应力”一章讲解“梁的弯曲应力计算”例题时,引入了如图3(a)所示的夹具模型,当B处压力已知的条件下,计算D截面上的最大正应力和最大切应力。接下来引导学生建立该夹具的简化力学模型:对部件ABC分析,A端可产生相对转动,故视为铰支点;B端容许产生相对滑动位移,故视为滑动支座;A、B两处分别受到螺杆压紧的外力和被夹持物体的反作用压力,即分别受到集中荷载P和F作用。这样,该模型就简化为如图3(b)所示的力学模型,接下来学生就可建立理论力学的静力平衡方程计算支座反力,利用材料力学的弯曲应力公式计算出梁中任意截面上任意点的正应力和切应力。

在“组合变形”一章讲解“梁的弯扭组合应力计算”例题时,选用了电机带动卷筒转动起吊重物的工程结构,确定电机轴横截面上的最大正应力和最大切应力。引导学生对该结构的力学模型作如下分析:A点与电机座相连,只能产生转动,故视为铰支点;B点支撑座的圆孔对电机轴不产生水平位移约束,故B点可简化为滑动支座;电机轴端部的C点与卷筒固连,并带动卷筒转动进而提升重物,故C点受到卷筒重力G与重物重力P的作用,将重物重力的作用点P平移到电机轴上,根据理论力学中“力的平移定理”可知,在电机轴上会产生附加力偶M2。因此得到如图4(b)所示的力学模型。接下来学生就可运用材料力学扭转应力、弯曲应力公式分析该弯扭组合梁的最大正应力和切应力。

目前,大部分基础力学课程教材的例题都是直接绘出简化力学模型,而忽略了对该力学模型背后的工程模型进行介绍,这就使得学生面临工程实际问题时,无法将工程模型转化为力学模型。如果教师在教学中不注重对力学模型建立过程的详细讲解,就会使学生产生“力学无用论”的思想,对公式、概念、定理的运用仅停留在书本上,不能用于正确指导工程实践。在人才培养中,这种教学模式客观地造成了部分学生“虽然具有丰富的力学理论知识,但对实际问题无从下手”的现状,这就偏离了“新工科”背景下对工科学生的培养目标。

(二)课后训练环节

为提高学生“理论回归实践”的意识和能力,教师不仅要在课堂上尽量选用具有工程背景的模型或结构作例题对学生进行必要引导,课后还应当分阶段给学生布置具有工程背景的综合训练作业,以不断加强学生主动分析工程实际问题的能力。

在工程实际中,力学只是一种分析问题的手段,要综合解决问题,不仅需要力学知识,还需要将数学、计算机等工具结合起来,这就需要教师精心设计综合训练作业,让学生在完成作业的过程中,达到培养力学建模思维、提高数学分析能力、加强计算机编程应用等一举多得的作用。

比如,在材料力学课程教学中,学习完“轴向拉伸与压缩”一章后,给学生布置了一道需要综合运用杆的轴向拉压理论、拉压杆强度校核理论、微积分等知识的综合训练作业:仅考虑烟囱受到均布重力荷载作用,请设计总高度为H的烟囱的外形曲线,可自行假设相关的合理参数,根据等强度理论(即使杆件各个截面上各点的应力相等)进行设计。要完成这道综合训练题,学生不仅需要充分理解截面法求内力、同一截面上内力与应力的关系等知识,还需要运用微积分的基本思想建立微分方程并求解,进而通过解微分方程获得烟囱外形曲线的解。通过本题的训练,学生加强了运用数学、力学工具解决工程实际问题的综合分析能力。

在学习完“弯曲变形”一章后,给学生布置了一道计算梁结构最大挠度的综合训练作业:编写在任意荷载(集中力、均布力、集中力偶矩)作用下,求简支梁(或悬臂梁)中的最大挠度及其产生位置的计算机程序。简支梁、悬臂梁在工程中具有广泛应用,计算其在任意荷载作用下的挠度,需要充分理解计算梁的弯曲变形的叠加原理:多个荷载共同作用在某一点处所引起的挠度,等于各个荷载单独作用在该处所引起的挠度的代数和。同时,学生还需要熟练运用所学的计算机编程语言,编写具有人机交互功能的程序,并使程序具有一定的通用性。通过本作业的训练,学生在计算机、力学的应用方面都得到了综合训练,提高了运用计算机编程解决工程问题的能力。

三 材料力学课程加强学生力学建模能力培养的教学改进建议

(1)改变传统的“平时成绩+期末考试成绩”总评成绩考核模式。完成高质量的综合训练作业是需要下大功夫的,无论是作业难度还是所花时间,都远高于平时的课后作业。因此,根据学生的能力差异,把综合训练作业的分数分等级计入平时成绩的一部分是不合理的。建议对综合训练作业按加分项处理(可根据每道综合作业的完成质量加0~3分),这样既能加强学生对“理论结合实践”的重视,又能更客观地评价学生所付出的努力,而且还能纠正部分优秀学生在期末考试中因发挥失误而导致总评分数偏低的不公平现象。

(2)按照“新工科”要求修订教学大纲和培养方案,建议国内的优秀力学教师团队编写更有利于培养学生“理论回归实践”能力的基础力学教材或讲义。目前还没有融入大量工程实例、训练力学建模能力的基础力学教材,因此需要从事力学教学的教师团队发挥集体智慧,精心设计各章例题、作业,在教学中加强对学生力学建模能力的训练,引导学生把知识转化为能力。

(3)加强对学生动手能力的培养,强化实验训练(包括实际操作实验和数值模拟实验),引导学生借助实验进一步提高合理建立和修正力学模型的能力。

(4)加强材料力学虚拟仿真创新平台的建设,对常规的材料力学实验,可在虚拟平台上通过人机互动的方式进行操作,学生通过设定实验环境、实验参数进行模拟实验,应能直观观察到对应的实验现象,获得相关实验结果和结论。

参考文献

[1]陈国平.工程类专业应注重正确建立力学模型的教学[J].西南科技大学高教研究,2018,(3):31-33.

[2]孙艺瑕.非力学专业材料力学教学的几点思考[J].教育现代化,2018,5(40):316-317.

[3]周丽珍,张涛,李田军,等.工程力学教学中“力学建模”与工程案例相结合的实践研究[J].教育教学论坛,2013,(35):83-84.

[4]秦子鹏,田艳.工科专业背景下材料力学建模能力的培养与实践[J].力学与实践,2018,40(2):94-98.

[5]吴晔.基于应用型人才培养的材料力学课程教学研究[J].教育现代化,2018,5(40):107-108.

[6]陈逸,程亮,张云龙,等.应用型本科高校金属材料类专业“材料的力学性能”课程教学改革探讨[J].高教学刊,2018,89(17):128-130.

[7]徐鹏,徐鹏,谢占魁,等.材料力学教学中加强力学建模能力的探索与实践[J].力学与实践,2014,36(2):226-228.

[8]秦世伦.材料力学[M].成都:四川大学出版社,2011.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28141.html