SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:对现有软件工程实践类课程教学中存在的问题进行了分析,对基于开放模式的教学模式进行了探索并加以实践。根据教学效果及学生的反馈来看,该模式取得了良好的效果,达到了课程的预定教学目标。

关键词:开放模式;软件工程;实践类课程;探索与实践

本文引用格式:刘慰,等.基于开放模式的软件工程实践类课程教学探索与实践[J].教育现代化,2019,6(04):53-55.

一引言

软件工程是软件工程专业和计算机科学与技术专业的核心课程,学好这门课对学生从事软件行业帮助巨大。然而,由于传统的软件工程教学模式存在着重理论轻实践[1],知识体系与业界发展相脱节等问题[2],导致教学效果较差,无法达到培养合格的软件工程师的教学目标。因此,如何改进软件工程实践类课程当前的教学模式,提升教学质量,培养出符合业界要求的合格软件工程师,成为相关课程教师面临的严峻挑战。本文就是针对当前软件工程实践类课程教学模式中存在的一些不足,对基于开放模式的教学模式进行了探索与实践,目的是提高此类课程的教学质量,为将学生培养成符合企业期望的,高素质的软件开发人才打下坚实的基础。

二软件工程实践类课程教学现状分析

(一)课程知识体系与业界需求脱节

当前课程知识体系仍然围绕基于瀑布模型的传统软件开发流程展开。瀑布模型虽然仍被广泛使用,但主要适用于开发需求较为稳定、软件生命周期较长的传统软件。越来越多的互联网企业或中小型IT企业,为了应对快速变化的市场与用户需求,改为采用基于极限编程思想的“快速迭代、敏捷开发”开发方式。从未在课堂上接触过这种开发方式的学生,在进入这些企业工作后,会感到无所适从。此外,课程知识体系对业界广泛采用的各种用于支撑软件开发过程的工具与技术也少有涉及。

(二)重理论,轻实践

当前教学模式更偏重于理论的讲授,虽然也有实践环节,但与理论部分的结合并不紧密,造成学生只会死记硬背各种软件工程概念,不知如何利用理论课中介绍的软件工程思想去解决实际软件开发程中碰到的问题,无法做到学以致用,对软件工程的理解只能是浮于表面。

(三)重个人,轻团队[3]

当前实践类课程虽然也要求学生完成指定的软件开发任务作为课程作业,但往往只要求学生独自完成。此种方式看似让每位学生都能掌握软件开发过程中所需的各种技术与文档,并减少“傍大腿”的情况,却忽略了团队合作这一关键技能的培养,造成学生不知如何通过合作方式来完成软件开发过程中的各项任务,并解决合作过程中出现的各种问题。

(四)作业评价体系较为封闭,互动有限

当前学生作业的评价体系较为封闭,只有教师和助教才会对学生的作业进行点评,而且往往是一次性的,长此以往,学生便会失去完成高质量作业的热情,也难以根据作业收到的反馈去思考更深层次的问题,并对已有成果进行改进。同时,极少的评审人员也较难防止抄袭情况的发生。

三 基于开放模式的软件工程实践类课程教学探索与实践

(一)改进现有课程内容体系,反映软件工程技术最新发展

通过从一线工程师、毕业生、互联网等渠道了解当前业界在软件工程领域的最新发展趋势与主流技术,大幅增加与单元测试、敏捷开发、版本控制、缺陷跟踪、项目管理有关的内容。同时,还在教学中引入对于多种软件开发与项目管理工具的介绍,争取做到与业界要求无缝对接。

(二)从“做中学”[4]的角度出发,通过任务驱动法与项目驱动法,强化实践

(1)布置循序渐进的任务,既保证了学生的实践工作量,又加强了过程控制。以往学生只需在期末上交一个大作业,出现了许多敷衍了事的情况。改进后,通过布置若干个递进难度的任务,让学生掌握完成下一个阶段任务所需的知识、技术与能力,避免他们直接面对期末时的项目开发任务而感到无所适从。平时的任务还能让学生在学习过程中保持一定的压力与动力,教师也能及早发现教学过程中存在的问题并予以重点解决。

(2)精心设计课程大作业要求,强调真实性。传统模式下,虽然也会有项目开发任务,但往往是虚拟项目,缺少真实用户,需求来自于学生的闭门造车。学生自己充当客户,凭想象提出一系列软件需求,再由自己开发实现。这样的课程大作业往往是“一锤子买卖”,单纯是为了应付老师的检查,课程完成之后便束之高阁,学生无法从中体会到如何去解决软件开发过程中所需要解决的最大的问题——不断变化的需求。通过选取教师负责或参与过的真实软件开发项目中的部分功能,可以很好地解决这个问题。此外,教师也鼓励学生通过各种渠道推广自己开发的软件,从而与真实的用户进行交流,并培养学生分析问题,解决问题的能力。

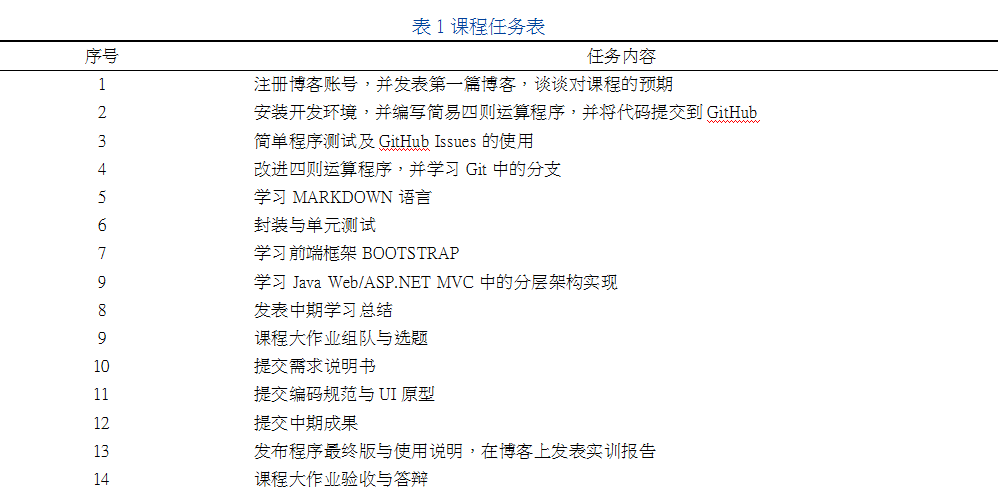

(3)强调团队合作,要求学生必须以合作的方式完成最终的课程大作业。为避免出现“傍大腿”的情况,首先须保证开发项目有足够的工作量,以至于学生在指定的时间内无法独自完成所有的工作;其次要求每位学生在项目开发初期便确定各自的岗位与分工,并在项目结束后将工作成果与之前的安排进行对照。团队中要求必须有PM(项目经理)的岗位,负责安排组员工作进度,协调组员之间的合作。表1为课程各项任务表,难度依次递进,并保证了学生每周都需要完成一定的工作量。

(三)将文档作为成绩评价的重要指标

以往的课程大作业并不注重于对于文档的评价,即使有所要求,也只是作为程序的附属品,学生无法从中体会到完备的文档在软件工程中的重要性。针对此问题,要求学生在项目开发过程中,以博客的形式,编写并发布开发过程中所需的各种文档、如需求分析、编码规范、使用说明等。文档的类型与内容,根据学生的水平与项目的特点,有针对性地进行了裁剪。代码及文档的提交频度、完备程度与详细程度,都会作为成绩评价的重要因素。此种方式不但能提高学生对于文档的重视程度,培养他们编写文档的能力,也能促进他们更好地总结在项目过程中遇到的各种问题与解决办法,提高他们分析问题与解决问题的能力,并高效地在团队之间进行知识共享。

(四)通过多种措施,提高整个教学过程的开放性

(1)指导学生充分利用网络资源,通过技术论坛与博客、社交媒体、慕课(MOOC)网站等渠道,了解软件工程新思想,学习软件工程新技术,在拓宽视野的同时,锻炼搜集资料与自主学习的能力。

(2)采用发表博客的方式完成作业的提交与点评,鼓励学生通过开放的网络平台发布与分享自己的成果,接受拥有丰富实践经验的业内人士及其他高校师生的点评与指导,并从他人身上学习宝贵经验,认识并反思自己作业中存在的不足。开放的作业发布方式还能引入更广泛的监督,有效避免抄袭现象的发生。力争让学生能够在课程结束后仍坚持写作,不断积累,则对其技术的提高与事业的发展,都大有裨益。

(3)引入校外助教,协助开展软件工程教学实践。邀请具有较高理论与实践水平的IT工程师、其他学校的优秀教师与学生,对学生的成果进行点评,并进行必要的技术支持。充分利用各种网络平台与即时通讯软件进行交流,突破时间与地域的限制,并碰撞出更多思想的火花。

(4)成立“现代软件工程工作室”,吸收部分学有余力且对软件开发有高度热情的学生加入,学习各种前沿开发技术,如Vue、.NET Core等,并参与教师负责的真实项目开发,在真实环境中历练自己的开发水平与软件工程技能,并作为榜样,带动起整个班级的良好学习氛围。

四课程教学效果

共有42名学生参与了《软件设计实习》课程的学习,期末考核采取大作业的形式,由4到5名成员组成一个小组,利用HTML5、ASP.NET/Java MVC等新技术,通过前后端分离的方式,合作实现了一个支持多种客户端的电子相册系统或者企业订餐系统并对其进行测试,开发过程中的所有代码都提交到代码托管网站,并将最后的系统发布到云端,还需要将实训报告以博客的形式发布。此外还进行了展示与答辩环节,每位同学都向老师与其他同学演示与讲解了自己所完成的工作。学生普遍反映在此过程中学到了许多之前没有接触过的软件工程理念与技术,对于以后进入工作岗位有了强烈的信心。在课程结束几个月后,仍然有部分学生坚持以较高的频率发表博客,记录自己在学习与开发过程中碰到的问题与解决办法,将对于软件工程的学习延伸到了课程结束之后。

五 总结

本文探讨了基于开放模式的软件工程实践类课程教学模式,从近一年的实践与反馈来看,激发了学生的学习主动性,提升了教学质量,是一种可行的改进方案。今后可以进一步探索针对不同类型学生的多样化教学模式,进一步提高对于部分自主性较差、动手能力不强的学生的教学效果。此外,也考虑加入更多与项目管理相关的内容,以适应一部分打算从事项目管理工作的学生的需求。

参考文献

[1]熊祥光.项目驱动的校企合作及做中学教改实践[J].计算机教育,2015(14):49-51+55.

[2]张栋,苏晓强.开放模式的软件工程实践教学探索[J].计算机教育,2016(07):149-153.

[3]马志强,刘利民,刘志强,等.基于CDIO教育理念的“Web程序设计”课程教学改革[J].内蒙古工业大学学报(社会科学版),2010,19(01):92-93+99.

[4]石冬凌.结合CDIO理念的“做中学”——软件工程课程教学方法的探讨[J].教育教学论坛,2010(03):49-50+154.

[5]桑春艳,王喜宾.“互联网+”环境下软件工程课程实验实践教学模式探讨[J].教育现代化,2016,3(27):45-47.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7634.html